Mark Z. Danielewski: »Das Haus – House of Leaves« oder: HausBuch/BuchHaus frisst seine Leser, nee andersrum, oder?

>>>> Hier gehts zum Trailer der Sammelrezi mit Introdubilo und Warentrenn-Überleitungen.}

•••

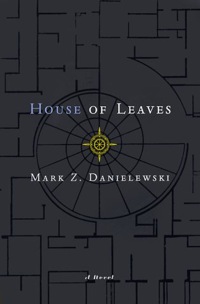

Eintrag No. 652 — Vor zwei Jahren habe ich von meinem Entzücken über die mannigfaltigen Mimikri- und Formenspielereien berichtet, die Jeff Vandermeer in seinem seltsamen Collageroman »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« veranstaltet. Als jemand, der sich in zupass kommenden Musen-Stimmung sehr gern auf derartig verknobelte Verkleidungs- und Verschachtelungsgrillen einlässt, befriedigt es mich außerordentlich, mit welch großer Aufmerksamkeit (und oft auch mit welch ansteckenden Elan und/oder erhellendem Geschick) sich in den verschiedensten Medien Mark Z. Danielelwskis (*1966) monströsem »Das Haus« gewidmet wurde. Das ist um so erstaunlicher, da dieses Buch seinen Lesern äußerst fiese hermeneutische Spanische Stiefel umschnallt. Mit fortlaufender Lektüre wird der ›Schmerz‹ den Verwirrung und Undurchdringlichkeit zeitigen immer heftiger, und bescherte zumindest mir wonnigliches Ungemach. Ja, eine Zeit lang habe ich »Das Haus« pausieren lassen, da es mir Alpträume und Anflüge von Beklemmung bereitete (was aber meinerseits nicht zu Abneigung gegenüber dem Buch führte, sondern im Gegenteil, meinen Respekt und meine Wertschätzung für Danielewskis Schreibmacht weiter steigerte).

Eintrag No. 652 — Vor zwei Jahren habe ich von meinem Entzücken über die mannigfaltigen Mimikri- und Formenspielereien berichtet, die Jeff Vandermeer in seinem seltsamen Collageroman »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« veranstaltet. Als jemand, der sich in zupass kommenden Musen-Stimmung sehr gern auf derartig verknobelte Verkleidungs- und Verschachtelungsgrillen einlässt, befriedigt es mich außerordentlich, mit welch großer Aufmerksamkeit (und oft auch mit welch ansteckenden Elan und/oder erhellendem Geschick) sich in den verschiedensten Medien Mark Z. Danielelwskis (*1966) monströsem »Das Haus« gewidmet wurde. Das ist um so erstaunlicher, da dieses Buch seinen Lesern äußerst fiese hermeneutische Spanische Stiefel umschnallt. Mit fortlaufender Lektüre wird der ›Schmerz‹ den Verwirrung und Undurchdringlichkeit zeitigen immer heftiger, und bescherte zumindest mir wonnigliches Ungemach. Ja, eine Zeit lang habe ich »Das Haus« pausieren lassen, da es mir Alpträume und Anflüge von Beklemmung bereitete (was aber meinerseits nicht zu Abneigung gegenüber dem Buch führte, sondern im Gegenteil, meinen Respekt und meine Wertschätzung für Danielewskis Schreibmacht weiter steigerte).

Nun, seit ich den Brocken einmal erklommen habe, rumort dessen Nachwirkung bis heute in mir weiter: Wie ernst soll ich diesen ausgeklügelten Irrwitz nehmen? Ist »Das Haus« lediglich ein elaborierter, unheimlicher Jux? Warum schaffte es dieses Teil trotzdem, mich so nachhaltig zu beunruhigen? Solche Resummee-Unsicherheiten kann man auf zweierlei Wiese vermeiden: zum einen natürlich schlicht, indem man die Finger von solchen Zumutung lässt und einen großen Bogen um das »Das Haus« macht. Nicht umsonst lautet das erste Empfangs-Motto »Dies ist nicht für Dich«. Wer dennoch frohen Mutes der Meinung ist, dass »Das Haus« etwas für ihn sei, der kann (und sollte) sich auf heftige emotionelle und intellektuelle Wechselfälle einstellen, und vielleicht wird ihm oder ihr dann auch das sehr seltene Schmökerabenteuer zuteil, dass gerade die zunehmende Verunsicherung einen Reiz liefern kann, die mit (in Ermangelung eines besseren Ausdrucks) besinnlich-verstörendem Leseglück vergolten wird.

Das Buchlabyrinth beginnt mit einer Einleitung aus dem Jahre 1998 von Johnny Turant, einem kalifornischem Tunichgut-Twen der in einem Tattoo-Shop Hilfstätigkeiten verrichtet, kreuzunglücklich in eine ältere Stripperin verknallt ist, und ansonsten mit seinem Kumpel Lude sauf- und auch sonst drogenfreudig durch die Kneipen der Stadt zieht und glücklosen sexuellen Eskapaden nachgeht. Das (für mich) große Hauptthema stimmt bereits der erste Satz an, in dem Johnny schreibt, dass er immer noch Alpträume bekommt. Wovon? — Also: kurz nachdem er von seinem Vermieter rausgeworfen wurde, vermittelt ihm Lude in seinem Mietshaus eine freigewordene Wohnung. Ein exzentrischer alter Mann, ein Katzenopa, ist dort gestorben, und in der nun von Johnny bezogenen Bude dieses Herrn Zampano findet sich eine Kiste mit einem ungeordneten Konvolut unterschiedlichster Manuskriptseiten und Notizen. Johnny macht sich daran, diese Papiere zu sortieren und das Ergebnis bildet den Hauptteil von »Das Haus«, ein Großessay mit dem Titel »The Navidson Record«. Dreiundzwanzig Kapitel umfasst dieses seltsame, über und über mit Fußnoten gespickte Manuskript. Zampano schreibt darin in sehr sachlicher, analytischer und unaffektiver Sprache über den Meisterphotograph Will Navidson, seine Frau Karen Green (ein Ex-Model) und deren beiden Kinder Chad und Daisy[01]. Will hat für seine Photoreportagen über Expeditionen in die Wildnis und in Krisen- und Kriegsgebiete Publizer-Preis-Ruhm einstreichen können, doch nun soll Schluss sein mit gefährlichen Touren. Um die durch Wills oftmalige räumliche Ferne abgekühlte Ehe und die Eltern-Kind-Harmonie zu fördern, ziehen die Navidsons in ein abseits stehendes Haus in der ländlichen Provinz von Virginia. Immer noch ganz Dokumentarjunkie, installiert Will zig Videokameras um in Big Brother-Container-Manier das neue Lebenskapitel einzufangen, um festzuhalten, wie Menschen sich eine neue Umgebung aneignen. Doch ein kosmischer Schrecken von buchstäblich unfassbaren Ausmaßen ist dem Haus, das sie bezogen haben, eigen. Ganz langsam und sachte zieht Danielewski die Unheimlichkeitszwingen fester. Zuerst befindet sich plötzlich in einem Wandschrank eine weitere Tür ins benachbarte Kinderzimmer. Bald darauf stellt sich nach mehrmaligen Vermessen heraus, dass das Haus Innen um einige Inch größer ist als Außen. Bald darauf sind es nicht nur marginale Größenunterschiede, sondern hinter der geheimnisvollen Tür befindet sich auf einmal ein aschgrauer Gang in einen großen Vorraum, von dem aus man eine riesige Halle betritt in deren Mitte eine große Wendeltreppe scheinbar in endlose Tiefen führt und viele weitere Gänge zweigen in ein dunkles Labyrinth aus Korridoren und Zimmern ab. All diese rätselhaften Räume befinden sich im Inneren des Hauses, und sind doch zum verrückt werden vieles umfangreicher als das Haus selbst. Und da sich bei Danielewski dem Leser auch klassische Mythen entgegenräkeln, lauert, wo ein Labyrinth, irgendwo auch ein Minotaurus.

Das Buchlabyrinth beginnt mit einer Einleitung aus dem Jahre 1998 von Johnny Turant, einem kalifornischem Tunichgut-Twen der in einem Tattoo-Shop Hilfstätigkeiten verrichtet, kreuzunglücklich in eine ältere Stripperin verknallt ist, und ansonsten mit seinem Kumpel Lude sauf- und auch sonst drogenfreudig durch die Kneipen der Stadt zieht und glücklosen sexuellen Eskapaden nachgeht. Das (für mich) große Hauptthema stimmt bereits der erste Satz an, in dem Johnny schreibt, dass er immer noch Alpträume bekommt. Wovon? — Also: kurz nachdem er von seinem Vermieter rausgeworfen wurde, vermittelt ihm Lude in seinem Mietshaus eine freigewordene Wohnung. Ein exzentrischer alter Mann, ein Katzenopa, ist dort gestorben, und in der nun von Johnny bezogenen Bude dieses Herrn Zampano findet sich eine Kiste mit einem ungeordneten Konvolut unterschiedlichster Manuskriptseiten und Notizen. Johnny macht sich daran, diese Papiere zu sortieren und das Ergebnis bildet den Hauptteil von »Das Haus«, ein Großessay mit dem Titel »The Navidson Record«. Dreiundzwanzig Kapitel umfasst dieses seltsame, über und über mit Fußnoten gespickte Manuskript. Zampano schreibt darin in sehr sachlicher, analytischer und unaffektiver Sprache über den Meisterphotograph Will Navidson, seine Frau Karen Green (ein Ex-Model) und deren beiden Kinder Chad und Daisy[01]. Will hat für seine Photoreportagen über Expeditionen in die Wildnis und in Krisen- und Kriegsgebiete Publizer-Preis-Ruhm einstreichen können, doch nun soll Schluss sein mit gefährlichen Touren. Um die durch Wills oftmalige räumliche Ferne abgekühlte Ehe und die Eltern-Kind-Harmonie zu fördern, ziehen die Navidsons in ein abseits stehendes Haus in der ländlichen Provinz von Virginia. Immer noch ganz Dokumentarjunkie, installiert Will zig Videokameras um in Big Brother-Container-Manier das neue Lebenskapitel einzufangen, um festzuhalten, wie Menschen sich eine neue Umgebung aneignen. Doch ein kosmischer Schrecken von buchstäblich unfassbaren Ausmaßen ist dem Haus, das sie bezogen haben, eigen. Ganz langsam und sachte zieht Danielewski die Unheimlichkeitszwingen fester. Zuerst befindet sich plötzlich in einem Wandschrank eine weitere Tür ins benachbarte Kinderzimmer. Bald darauf stellt sich nach mehrmaligen Vermessen heraus, dass das Haus Innen um einige Inch größer ist als Außen. Bald darauf sind es nicht nur marginale Größenunterschiede, sondern hinter der geheimnisvollen Tür befindet sich auf einmal ein aschgrauer Gang in einen großen Vorraum, von dem aus man eine riesige Halle betritt in deren Mitte eine große Wendeltreppe scheinbar in endlose Tiefen führt und viele weitere Gänge zweigen in ein dunkles Labyrinth aus Korridoren und Zimmern ab. All diese rätselhaften Räume befinden sich im Inneren des Hauses, und sind doch zum verrückt werden vieles umfangreicher als das Haus selbst. Und da sich bei Danielewski dem Leser auch klassische Mythen entgegenräkeln, lauert, wo ein Labyrinth, irgendwo auch ein Minotaurus.

Seine eigenen Erkundungen in dieses Reich der Dunkelheit filmt Will, und sein Zwillingsbruder Tom sowie der seit einem Unglück auf einen Rollstuhl angewiesene Freund Billy Reston leisten der Familie Beistand, um dem Raum-Mirakel auf den Grund zu gehen. Schließlich heuert man den machohaften Profi-Abenteurer Robert Holloway nebst zwei Assistenten an, um die Geheimnisse der Hausdimension auszukundschaften. All das wird so minutiös sie es vermögen von der Familie und ihren Helfern auf Film und mit Photos gebannt und Will (und zum Teil seine Frau Karen) stellen aus dem gewonnenen Material später einen »Blair Witch Project«-artigen Film mit dem Titel »The Navidson Record« zusammen, der von Zampano ausführlichst beschrieben und kommentiert wird.

Diese Inhaltsskizze ist nun übersichtlicher geraten als »Das Haus« tatsächlich ist, denn das Buch bombardiert seine Leser mit falschen Fährten, einerseits getilgten Informationen und andererseits einer Informations- und Zeichenflut, mit Andeutungen und Widersprüchlichkeiten, dass einem ganz schwummrig wird. Die brachialste Ironie des Buches ist vielleicht, dass der alte Zampano blind gewesen ist. Wie konnte er also derart detailversessen über einen Film schreiben? Viele der von ihm in Fußnoten genannten Bücher, Artikel und Interviews über den Film sind pure Erfindung, und das Parodiespiel welches Danielewski dabei mit den fiktiven Titeln und den Verlagsnamen treibt ist oft ziemlich witzig[02].

Eine weitere, die Lektüre verkomplizierende Ungebändigkeit von »Das Haus«: Dreimal werden längere Exkursionen in die finsteren Eingeweide des Hauses unternommen, bei denen dann die Buchseiten selbst alle herkömmlichen Formatierungs-Gepflogenheiten hinter sich lassen. Die Unmittelbarkeit und damit einhergehende Beunruhigung (und gottseidank auch manchmal Belustigung und Verblüffung) mit der mir als Leser der Wahn in einer aus zu vielen Zeichen zusammengeballten Dunkelheit auf den Pelz rückte, hat mich in größtes Erstaunen versetzt. Mal kriecht der Text beengt durch schmale Schächte, dann steht er kopfüber, längs oder quer, immer in kunstvoller Analogie zu den im Haus-Labyrinth umherirrenden Figuren[03].

Eine weitere, die Lektüre verkomplizierende Ungebändigkeit von »Das Haus«: Dreimal werden längere Exkursionen in die finsteren Eingeweide des Hauses unternommen, bei denen dann die Buchseiten selbst alle herkömmlichen Formatierungs-Gepflogenheiten hinter sich lassen. Die Unmittelbarkeit und damit einhergehende Beunruhigung (und gottseidank auch manchmal Belustigung und Verblüffung) mit der mir als Leser der Wahn in einer aus zu vielen Zeichen zusammengeballten Dunkelheit auf den Pelz rückte, hat mich in größtes Erstaunen versetzt. Mal kriecht der Text beengt durch schmale Schächte, dann steht er kopfüber, längs oder quer, immer in kunstvoller Analogie zu den im Haus-Labyrinth umherirrenden Figuren[03].

Klingt immer noch eigentlich verhältnismäßig übersichtlich? Nun, ich habe noch nicht von Johnnys Textbeigaben erzählt. Immer wieder, vor allem, wenn ihm Zampano’sche Ungereimtheiten im »Navidson Record« auffallen oder beunruhigen, kommentiert Johnny Tunichtgut ausführlicher und hebt ab, abschweifend von paranoid-halluzinatorischen Krisen seines eigenen Lebens zu erzählen. Der Kontrast zu der distantiert-kühlen aber genau beobachtenden Essaysprache Zampanos könnte kaum größer sein, denn Johnnys urbane Slacker-Prosa ist rauschhaft und subjektiv, entblödet sich leidenschaftlich, plappert mit manisch-depressiver Verve über Drogentrips und Fickspielchen, tischt Flunkereien und Geständnisse über Kindheits- und Jugendtraumatas und über Ausreisserglobetrotterei auf. Und, wie bereits gesagt, am unheimlichsten ist, wie Johnny durch seine Lektüre von und seiner Mühen mit Zampanos Manuspkript schön langsam durchdreht und allen Halt verliehrt, wenn das Grauen des Hauses der Familie Navidson mittels Sprache auch auf sein Leben übergreift.

Am meisten Respekt flößt mir bei »Das Haus« wohl die Könnerschaft Danielewskis ein, mit der er aus eigentlich sehr einfachen Ausgangsprämissen ein gigantisches Spiel über die Unsicherheiten des Menschseins aufführt. Das Buch treibt mit voller Absicht seine Komplexität viel zu weit, als dass irgendjemand ihrer Herr werden könnte. Aber das Fundament bildet schlicht der irritierend einfache Umstand, dass das Verunsicherung verbreitende Unbekannte nicht zuvörderst im andersweltlichem Dunklen lauert, sondern sich schon in den Vermittlungslücken verbirgt, die zwischen einander nahestehenden Menschen klaffen, sowie in den nicht einsehbaren und fremdbleibenden Winkeln unseres eigenen Selbst.

Flattrn Sie diesen Eintrag, wenn Sie der Meinung sind, dass er etwas wert ist.

•••

•••

ANMERKUNG:

Die Welt der Erwachsenen erzeugt dagegen Rätsel von anderer Art. Rätsel, auf die es keine Antwort gibt und die man nicht selten geheimnisvoll oder paradox nennt. Der alte Anklang an die Form des Rätsels aber korrumpiert gleichsam diese Fragen, indem er ein ums andere die grundlegendste Lektion wiederholt: Es muss eine Antwort geben. Daher rührt die Qual.

••• Zurück