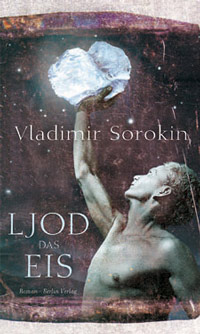

Vladimir Sorokin: »Ljod. Das Eis«, oder: Herzen mit dem Eishammer aufklopfen

Eintrag No. 279 — Vladimir Sorokin (1955) war vor fast 20 Jahren für mich als Teen einer der ersten modernen, gesellschaftskritischen Gegenwartsautoren, die ich als Ergänzung und als Abwechslung zu meinen geliebten Phantastik-Lektüren entdeckt habe. Damals beeindruckten mich seine Romane »Die Schlange« und »Marinas dreissigste Liebe«, in denen Sorokin vom Moskauer Alltags-Wahnsinn der Perestoika-UdSSR erzählte. »Die Schlange« (1985, dt. 1990) schilderte ›in Echtzeit‹ (und konsequent mit weißen Seiten bei Bewußtlosigkeit der Hauptfigur) und sehr dramamäßig (nur mit direkter Rede) die abstrusen Ereignisse in einer der aberwitzig langen Warteschlangen vor einem Moskauer Lebensmittelgeschäft. Sorokin war von Beginn seiner Schriftstellerlaufbahn an in seiner Heimat ein umstrittener Autor, dem z.B. von putintreuen Jugendorganisationen vorgworfen wird, ein obzöner, lästerlicher und moralzersetzender Autor zu sein. Der Schriftsteller als Nestbeschmutzer und peinigender Satiriker … was dabei herauskommt, wenn so einer Phantastik aufführt, konnte man schon in Sorokins burlesker Klon-Farce »Der himmelblaue Speck« (1999, dt. 2000) bestaunen.

Für »Ljod. Das Eis« hat sich Sorokin eine bitterböse Parabel über Auserwähltheitswahn, unheimliche Untergrundsekten und lichtmystische Heilsutopien ausgedacht. Kein Tüdelkram, sondern ein richtiggehend fieses Buch für Leser mit starken Nerven und strapazierfähigen Geschmacks-Knospen (sowohl was Schilderungen, als auch was Ideen betrifft). Die ideologie-krtische Heftigkeit ist für manche Leser sicherlich zu doll; die ein oder andere Gewalt- bzw. Sex-Szene zu unerträglich; die pathetisch-übertriebene Bloßstellung von mythischem Mumbojumbo zu ätzend. Zarte Gemüter sind hiermit ausdrücklich gewarnt! »Ljod. Das Eis« liefert keine Entspannungsphantastik, sondern trachtet danach, dem Leser den Teppich der Gewißheiten unter den Füßen wegzuziehen. Passenderweise ist dem Buch ein Motto aus dem Buch Hiob vorangestellt.

Für »Ljod. Das Eis« hat sich Sorokin eine bitterböse Parabel über Auserwähltheitswahn, unheimliche Untergrundsekten und lichtmystische Heilsutopien ausgedacht. Kein Tüdelkram, sondern ein richtiggehend fieses Buch für Leser mit starken Nerven und strapazierfähigen Geschmacks-Knospen (sowohl was Schilderungen, als auch was Ideen betrifft). Die ideologie-krtische Heftigkeit ist für manche Leser sicherlich zu doll; die ein oder andere Gewalt- bzw. Sex-Szene zu unerträglich; die pathetisch-übertriebene Bloßstellung von mythischem Mumbojumbo zu ätzend. Zarte Gemüter sind hiermit ausdrücklich gewarnt! »Ljod. Das Eis« liefert keine Entspannungsphantastik, sondern trachtet danach, dem Leser den Teppich der Gewißheiten unter den Füßen wegzuziehen. Passenderweise ist dem Buch ein Motto aus dem Buch Hiob vorangestellt.

Der erste von vier Teilen (21. Kapitel auf ca. 170 Seiten) ist ziemlich ›filmisch‹ und wechselt munter zwischen mehreren Handlungssträngen. Angesiedelt in einem Datums-technisch nicht näher bestimmten Gegenwartsmoskau, werden hier die ersten Tage-des-Übergangs im Leben von drei jüngst Initiierten ausgebreitet. Die Sprache ist knapp, oft protokollarisch, das beobachtende Auge unsentimental. Der Anfang liefert ein markantes Sound-Beispiel:

Ein dunkelblauer Geländewagen, Marke Lincoln Navigator, fuhr ein. Stoppte. Im Scheinwerferlicht zu sehen: Betonfußboden, Ziegelwände, Trafokästen, Rollen mit Erdkabel, ein Dieselkompressor, Zementsäcke, ein Bitumenfass, eine zerbrochene Tragbahre, drei leere Milchtüten, ein Brecheisen, Zigarettenkippen, eine tote Ratte, zwei eingetrocknete Kothaufen.

Fünf Männer steigen aus dem Wagen. Zwei von ihnen werden einem buchstäblich schlagkräftigen Test unterzogen: mit einem großen Hammer dessen Schlagkopf aus Eis ist, haut man den beiden Entführten auf die Brust. Der Ältere entpuppt sich als ›hohl‹ und erliegt der Tortur. Ser Jüngere — Lapin, ein slacker-artiger Student, Internet- und Filmfreak — überlebt, denn sein Herz antwortet, wurde vom magischen Eishammer aufgeklopft. Nach der brutalen Aufnahme kümmern sich die Eis-Auserwählten um ihren ›Bruder Ural‹ (wie in so mancher Sekte pflegt man untereinander Ordensnamen). Noch zwei weitere Frischlinge des Eises begleitet der erste Teil: eine junge Frau zwischen Disko, WG und Hurerei; und einen ›modernen Geschäftsmann‹ zwischen Paranoia und Pragmatismus.

Teil zwei (ca. 40 abschnitte, ca. 150 s.) bietet die ich-erzählerische Lebenserinnerungs-Rückblende einer heute alten Frau. Sie erzählt von ihrer Kindheit auf dem Land, von deutschen WW II-Besatzern, ihrer Eishammer-Initiation durch einen SS-Offizier, ihrer Lehre in der Sprache des Herzens, bis zu ihren andauernden Missionen im Namen des Eises. — Hier erfährt der Leser nun mehr über die geheimnisvolle Sekte der Eishammerklopfer. Ein sagenhafter Brocken des jungen 20. Jahrhunderts darf die Quelle des magischen Eises spielen: der sibirische Tunguska-Meteorit. Er ist das heilige Zentrum einer weltumspannenden Jagd und Suche nach den wenigen reinen Herzen, die, wenn sie erstmal alle beieinander sind, kosmische Wunden zu heilen beabsichtigen. Für die Ottonormalsterblichen freilich wäre diese Heilung kaum zu unterscheiden von einem Weltuntergang.

Teil drei beginnt mit einer Gebrausanleitung und läßt auf ca. 30 seiten sechzehn unterschiedlichste Personen zu Wort kommen. Ein verwirrendes Panoptikum vom Filmregisseur, Duma-Abgeordneten, Renter, über einen Arbeitslosen, einen Studenten, einen Anarchisten bis hin zu einem Priester, einer Verkäuferin und einem Webdesigner gehts einmal quer durch die Mileus. Diese Leute babbeln wie ihnen der Schnabel gewachsen ist drauf los, und wer Auslandsnachrichten und Reportagen über das heutige Rußland (bzw. die Ex-UdSSR) auch nur oberflächlich verfolgt, kann wie ich vielleicht ebenfalls schmunzeln über diese O-Ton-Kolportage. Wie ein guter Kabarettist (oder unbestechlich gewitzte Moral-Fackeln wie Karl Kraus) führt Sorokin hier vor, und zwar — trotz all des durchaus ernsten Engagements — köstlich, wie ich finde.

Der vierte Teil mit seinen nur 5 Seiten mag einem einleuchten oder auch nicht. — Ich finde es aufregend, wie Sorokin hier ganz zart mit einem unschuldig vor sich hinspielenden Kind einen schaurigen Blick in Abgründe inszeniert. Beim ersten Fertiglesen dachte ich mir nach diesem vierten Teil spontan: »Jau, das ist fetzige Kunst«, — auch wenn das so hingeschrieben nun ein bischen überzogen klingt. Die Art wie »Ljod. Das Eis« mich beunruhigt, empfinde ich als spannend, deftig und nährstoffreich.

Nur ein paar Mal waren mir Handlungsverlauf, Milieuschilderung und Tonfall zu rotzig-gallig. Spannend geschrieben sind vor allem Teil eins und zwei. Mit den kürzeren Teilen drei und vier haut Sorokin dem unbedarften Leser mächtig auf'n Dötz. Ich mag solche durchaus gröberen Dimensionssprünge zwischen verschiedenen Stilen, Betrachtungswinkeln und Erzählhaltungen. Sorokin ist halt ein talentierter Stimmenimitator, und warum sollte so einer gemäß altbewährter Achterbahnroutinen seine Plot-Linien oder Roman-Strukturen absolvieren, wo dies doch bei vorsichtigeren (oder lahmeren) Autoren mit weniger artistischen Mumm eh Gäng und Gebe ist? — So kann man als Leser sein Vergnügen daraus ziehen, die vier eigenständig-unterschiedlichen Teile selber zu einem großen Bild zusammen zu setzten.

Wer zudem Sympathie für künstlerisch-unterhaltsame Querulanten erübrigt, oder ebenfalls immer neugierig auf Darstellungen ›des Bösen‹ (bzw. entsprechend kontrastierend: ›des Heiligen‹) ist, hat eine gute Chance, mit »Ljod. Das Eis« gewinnbringend zurechtzukommen.

•••