Samstag, 24. März 2007

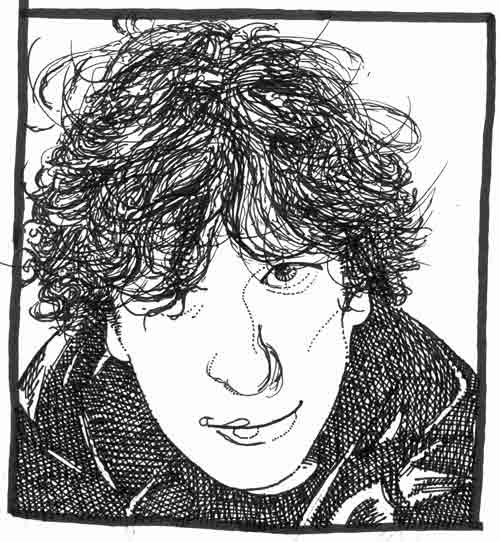

Neil Gaiman in Leipzig als Gedächtnisprotokoll mit Skribbels

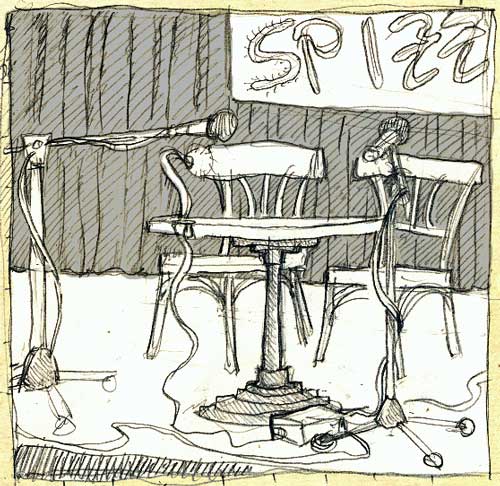

Eintrag No. 357 — Donnerstag war Neil Gaiman auf der Leipziger Buchmesse, um die deutsche Ausgabe seines neuesten Roman »Anansi Boys« vorzustellen. Hier einige Spökes vom Nachmittagstermin auf dem ›Schwarzen Sofa‹ in Halle 2, und der abendlichen Lesung im Spizz (hab dort gute Bandnudeln mit Riesengarnelen gegessen; angenehmes, lebhaftes Lokal mit Jazz- und Lesungskeller).

Gaiman ist ein Musterknabe was Buchpromotion, bzw. Kontakthalten zu seiner Fan-Base angeht. Üblicherweise geht er dabei so vor: »Zuerst lese ich ein Stück aus meinem neuen Roman, dann spielen wir ›Frage und Antwort‹ – wobei Ihr die Fragen stellt und ich antworte – und schließlich werde ich signieren bis mir die Hand abfällt.« Beim Signieren malt er in jedes Buch andere Kringel und ›dumme Sprüche‹. Für einen Kumpel habe ich ein »Good Omens«-Exemplar mitgenommen: »Sebastian, burn this book – Neil Gaiman« steht nun drin.

Gaiman wollte als Jugendlicher Rockstar werden, und wenn das nicht aufgehen sollte, dann halt Comicautor & Schriftsteller. Zum Rockstar hats nicht gereicht, aber Gaiman gehört zu jenen wenigen Schriftstellern, für den sich seine Zuhörer im anglo-amerikanischen eng in großen Räume zusammendrängen. Das lohnt sich, denn das sanfte, klare Englisch Gaimans ist eine Wonne für die Ohren; er wirkt wie jemand, der eigentlich im Herzen immer noch ein wild vor sich hinfabulierender Bub ist, und so versteht es vorzüglich, selbst die ödesten Dinge irgendwie kurzweilig zu erzählen (z.B. das Hin- und Her um zustande kommende Verfilmungen seiner Drehbücher).

Im folgenden nun ein Gedächtnisprotokoll einiger Frage & Antwort-Ping Pongs vom Leipziger Donnerstag.

Nachdem Gaiman lange den mit zweifelhafter Ehre behafteten Titel inne hatte, der Autor zu sein, der die meisten noch nicht verfilmten Drehbücher und Lizenzen in Hollywood verkauft hat, kommen nun in kurzer Folge bald drei neue Filme nach Stoffen von Gaiman in die Lichtspielhäuser. Seit gestern ist der Trailer zu »Stardust« online, einer romatischen Abenteuer-Komödie, in der ein junger Mann für seine Liebste einen Kometen holen will, nur entpuppt sich der Komet als junge Dame. Michelle Pfeiffer, Robert de Niro und Claire Danes spielen in dem ab Oktober laufenden Film mit. Bald darauf im November kommt dann der aufwändige CGI-Film »Beowulf« von Robert Zemeckis zu uns, und u.a. zogen sich Angelina Jolie und Anthony Hopkins dafür Motion Capture-Anzüge an und verliehen den Figuren ihre Stimmen. Und nächstes Jahr trumpft dann nach »Nightmare Before Christmas« und »James und der Riesenpfirsich« der exzellente Puppentrickzauberer Henry Selnik auf, mit der Verfilmung des gruseligen Kinderbuches »Coraline«, diesmal mit Musik und Songs von They Might Be Giants.

Nachdem Gaiman lange den mit zweifelhafter Ehre behafteten Titel inne hatte, der Autor zu sein, der die meisten noch nicht verfilmten Drehbücher und Lizenzen in Hollywood verkauft hat, kommen nun in kurzer Folge bald drei neue Filme nach Stoffen von Gaiman in die Lichtspielhäuser. Seit gestern ist der Trailer zu »Stardust« online, einer romatischen Abenteuer-Komödie, in der ein junger Mann für seine Liebste einen Kometen holen will, nur entpuppt sich der Komet als junge Dame. Michelle Pfeiffer, Robert de Niro und Claire Danes spielen in dem ab Oktober laufenden Film mit. Bald darauf im November kommt dann der aufwändige CGI-Film »Beowulf« von Robert Zemeckis zu uns, und u.a. zogen sich Angelina Jolie und Anthony Hopkins dafür Motion Capture-Anzüge an und verliehen den Figuren ihre Stimmen. Und nächstes Jahr trumpft dann nach »Nightmare Before Christmas« und »James und der Riesenpfirsich« der exzellente Puppentrickzauberer Henry Selnik auf, mit der Verfilmung des gruseligen Kinderbuches »Coraline«, diesmal mit Musik und Songs von They Might Be Giants.

Viele Fans der Terry Pratchett und Neil Gaiman-Cooperation »Good Omens« würden sich über eine weitere Zusammenarbeit der beiden freuen, doch lange hieß es: »Nein, Terry ich werden keine Fortsetzung schreiben.« Aber vor einiger Zeit haben sich die zwei nach Langem wieder mal getroffen und sich dabei aus Fadesse auszumalen begonnen, was die »Good Omens«-Protagonisten mittlerweile wohl treiben könnten. Beide haben also schwer Laune darauf, die Abenteuer von Teufel Crowley und Engel Aziraphale weiterzuspinnen. Falls also Terry und Neil mal 3 bis 4 Monate gemeinsame Zeit (im gleichen Land) übrig haben, könnte vielleicht mal eines Tages ect pp ff … was ja besser ist, als »nie«.

An kommenden Projekten steht an…

- …das nächste Kinderbuch: Arbeitstitel »Graveyard« (Friedhof), von dem Neil meint, es sei bisher sein gruseligstes Werk. Ein Baby verliehrt seine Familie und wird von den untoten Einwohnern des naheliegenden Friedhofs großgezogen. Später, als das Kind größer ist, soll der Friedhof einem Bauvorhaben weichen, und die Lebenden entpuppen sich als weitaus furchterrender als die Friedhofstoten. Übrigens: auf der ganzen Welt hätten laut Neil die deutschen Reporter und Rezensenten am meisten Magengrummeln gehabt, mit dem Gruselfaktor von »Coraline«. Was die wohl erst zu »Graveyard« sagen, fragt sich Neil.

- …das nächste Comic: nach »1602« und »Eternals«, die Neil auf Wunsch von Marvel geschrieben hat, möchte er nun lieber als nächstes wieder ein Comic machen, daß auf seinen eigenen Ambitionen beruht.

- …und dann wird am nächsten Roman für Erwachsene gearbeitet. Inhalt noch unbekannt. Neil erzählt, daß er sich vorkommt, wie ein Flugverkehrs-Dirigent. »Am Himmel kreisen mehrere Ideen in der Warteschleife, und die schwierige Aufgabe ist, daß ich mich entscheiden muß, welches dieser vielen Flugzeuge ich als lächstes einer Landebahn zuweise«. Neil wünscht sich, entweder mehr Zeit, oder mehrere Körper zu haben, um all die Projekte durchziehen zu können, die ihn interessieren. Auf die Frage, ob der nächste Roman eine Fortsetzung (z.B. von »Neverwhere«, »Stardust« oder »American Gods«) oder etwas ganz neues wird, antwortete er: »Gewöhnlicherweise, vor die Wahl gestellt, entscheide ich mich dafür, etwas neues zu machen. Falls ich damit dann zu große Schwierigkeiten habe, kann ich immer noch zu bereits bestehenden Stoffen zurückkehren.«

Am Abend im Leipziger Spizz dann eine wirklich schöne Lesung, mit einem hochaufmerksamen Publikum, das an den richtigen Stellen gelacht hat. Abwechselnd lasen Gerd ›The Piano Has Been Dringking‹ Köster und Neil englisch/deutsch aus »Anansi Boys«. Der schüchterne Fat Charlie und sein neu in dessen Leben trudelnder bisher unbekannter Bruder Spider brechen zu Wein, Weib und Gesang auf, um ihren grad verstorbenen Vater zu betrauern. Großen Applaus gabs für Gerd Köster, der wie ich finde, Gaimans Prosa sehr treffend las.

Die meisten Fragen der abendlichen Lesung drehten sich um Verfilmungen, geplante und geplatzte. Neil erzählt ja gern von seinen Erfahrungen mit Hollywood, einer ganzen Stadt (nicht nur einem Haus, we im »Asterix erobert Rom«-Film), die Leute verrückt macht. Nichts läuft dort so, wie man denkt, und wenn etwas zustande kommt, dann völlig unverhergesehen. Beispiel: Vor einigen Jahren schon, haben Roger Avery und Neil zusammen ein Drehbuch nach der altenglischen Sage »Beowulf« geschrieben, Avery sollte Regie führen, eine Herzensangelegenheit für ihn. Schnell war alles beisammen für Dreamworks mit Robert Zemeckis als Produzenten, das Budget stand, es konnte losgehen, bis ein Anruf von ganz oben den Film kippte. Jahre später nimmt Zemeckis wieder Kontakt mit Neil und Roger auf, und meint, er selbst würde »Beowulf« gerne als CGI-Film machen, das Drehbuch ginge ihm nicht mehr aus dem Kopf. Neil erzählt: »Das ist ja schön, sagte ich zu Robert, aber Roger träumt schon seit seiner Jugend davon ›Beowulf‹ zu verfilmen. Nu, meint Robert, wir heben Euch einen Heuwagen mit Geld. Okey, sagte ich, ich werde versuchen Roger zu überzeugen. Roger hörte sich das Angebot an und wir teilten dann Robert mit, daß Roger als Regiesseur für ›Beowulf‹ vorgesehen ist, immerhin ist es sein sehnslichster Wunsch usw. Also gut, sagte Robert, zwei Heuwagen mit Geld. Ja, also, meinte Roger darauf, das ist schon sehr verlockend, tja, wenn außer mir jemand den Film machen sollte, dann wärest Du Robert unser erster Wunschkandidat, aber ich möchte doch selber dringend diesen Stoff verfilmen. Robert: Drei Heuwagen. Roger: Okey.«

Die meisten Fragen der abendlichen Lesung drehten sich um Verfilmungen, geplante und geplatzte. Neil erzählt ja gern von seinen Erfahrungen mit Hollywood, einer ganzen Stadt (nicht nur einem Haus, we im »Asterix erobert Rom«-Film), die Leute verrückt macht. Nichts läuft dort so, wie man denkt, und wenn etwas zustande kommt, dann völlig unverhergesehen. Beispiel: Vor einigen Jahren schon, haben Roger Avery und Neil zusammen ein Drehbuch nach der altenglischen Sage »Beowulf« geschrieben, Avery sollte Regie führen, eine Herzensangelegenheit für ihn. Schnell war alles beisammen für Dreamworks mit Robert Zemeckis als Produzenten, das Budget stand, es konnte losgehen, bis ein Anruf von ganz oben den Film kippte. Jahre später nimmt Zemeckis wieder Kontakt mit Neil und Roger auf, und meint, er selbst würde »Beowulf« gerne als CGI-Film machen, das Drehbuch ginge ihm nicht mehr aus dem Kopf. Neil erzählt: »Das ist ja schön, sagte ich zu Robert, aber Roger träumt schon seit seiner Jugend davon ›Beowulf‹ zu verfilmen. Nu, meint Robert, wir heben Euch einen Heuwagen mit Geld. Okey, sagte ich, ich werde versuchen Roger zu überzeugen. Roger hörte sich das Angebot an und wir teilten dann Robert mit, daß Roger als Regiesseur für ›Beowulf‹ vorgesehen ist, immerhin ist es sein sehnslichster Wunsch usw. Also gut, sagte Robert, zwei Heuwagen mit Geld. Ja, also, meinte Roger darauf, das ist schon sehr verlockend, tja, wenn außer mir jemand den Film machen sollte, dann wärest Du Robert unser erster Wunschkandidat, aber ich möchte doch selber dringend diesen Stoff verfilmen. Robert: Drei Heuwagen. Roger: Okey.«

Eine Leserin, die »Neverwhere« drei mal angangen mußte, bis sie hineinfand und den Roman dann mit großem Genuß fertiglas, fragte, wann Neil ein Buch aufgibt und weglegt. Tatsächlich hat Neil erst spät gelernt, schwache Bücher abzubrechen. Er hat sich immer vorgestellt, daß ein strenger Engel, der zugleich Bibliothekar ist, eine Liste führt, und einen bösen Vermerk einträgt, wenn Neil ein Buch nicht brav fertigliest. Dann aber, 1991 oder so, war Neil einer der Juroren für den Arthur C. Clarke-Award und mußte deshalb alle in diesem Jahr in England erschienenen neuen SF-Bücher lesen. Da hat er dann gelernt, Bücher wegzulegen, nein, sogar lustvoll in die Ecke zu pfeffern. »Ein Buch das nach dem ersten Kapitel nicht in die Pötte gekommen ist, wird wohl auch nicht mehr viel besser werden.«

Pflichtfrage, da Neil in Leipzig weilt: Ob er schon mal was von Goethe gelesen habe. »Oh ja«, sagt Neil. »Aber nicht etwa, weil ich mir Goethe speziell vorgenommen hätte, sondern weil ich ein inniger Bewunderer des irischen Illustrators Harry Clark bin, und eben rauskriegen wollte, worum es im »Faust« vom Goethe geht, den Clark so wunderschön bebildert hat.«

Meine Frage schließlich bezog sich auf Neils Praxis, seine Erstentwürfe händisch in Blanko-Kladden zu schreiben. Ganz früher hat Neil mit Schreibmaschine gearbeitet, und manchmal Probleme damit gehabt, schöne weiße Papierbögen zu zerstören, indem er sie mit Buchstaben volltippte. Als Neil auf Textverarbeitung umstieg, fand es gar nicht mehr problemtisch auf dem Computer zu schreiben, denn da werden ja nur so Elektronen herumgeschubst. Aber, irgendwann machte es Neil zu schaffen, daß es auf einem Computer keine richtigen Schritte mehr zwischen der ersten und der letzten Fassung mehr gibt, sondern er an einer sich ständig wandelnden x-ten Fassung rumfuhrwerkte. Außerdem fand er es bedrückend, den schönen weißen Bildschirm zu zerstören. So sei er also wieder zum Schreiben mit der Hand zurückgekehrt, was den nicht zu unterschätzenden Vorteil mit sich brachte, daß in einer Kladde keine iChat-Fenster aufgehen, oder Links von Freunden 20 superinteressante und von der Arbeit ablenkende Websites aufpoppen lassen.

Hat Spaß gemacht, mal Fan zu spielen und einem verehrtern Künstler entgegenzureisen. Idolen zu begegnen endet ja schnell mal als Enttäuschung. Neil Gaiman aber bestätigte und stärkte den Zauber, den er aus der Ferne schon seit über 10 Jahren nur mit Worten auf mich wirkt.

Gaiman, Neil: »Anansi Boys«, oder: ›Die spinnen, die Götter‹ (für MAGIRA 2006).

•••

Eintrag No. 356 — Dieses Jahr habe ich einen Tagesabstecher auf die Leipziger Buchmesse gemacht, hauptsächlich um mal als Fan dabeizusein, wie der Engländer Neil Gaiman (1960) sein neuestes Buch bei uns vorstellt (mehr über den Leipzig-Besuch von Gaiman in meinem Gedächtnisprotokoll mit Skribbel). Wer Gaiman schon kennt, kann sich als entsprechend Informierter den nächsten Absatz sparen.

Eintrag No. 356 — Dieses Jahr habe ich einen Tagesabstecher auf die Leipziger Buchmesse gemacht, hauptsächlich um mal als Fan dabeizusein, wie der Engländer Neil Gaiman (1960) sein neuestes Buch bei uns vorstellt (mehr über den Leipzig-Besuch von Gaiman in meinem Gedächtnisprotokoll mit Skribbel). Wer Gaiman schon kennt, kann sich als entsprechend Informierter den nächsten Absatz sparen.

Gaiman gehört zu den britischen Aufsteigern der Neunziger, und hat seine Laufbahn mit Büchern über Duran Duran und Douglas Adams’ »Per Anhalter durch die Galaxis«-Reihe begonnen. Mit Graphic Novels wie »Violent Cases« und »Black Orchid« erlangte er Ansehen als Comic-Autor, was ihm die Gelegenheit verschaffte, die große Geschichte »The Sandman« in 75 (fast immer) monatlichen Heften von 1988 bis 1995 zu erzählen. Die Saga über den Abstieg und die Wiedergeburt des Herrschers der Traumlande machte Gaiman zum Star einer Phantastik-Gemeinde, die es zu schätzen weiß, wenn Religionen und Mythen aller möglichen Epochen und Weltgegenden vermischt werden und mit einer gewitzten Sensibilität für moderne Fantasy- bzw. urbane Horrorgeschichten, gewürzt mit einer kräftigen Prise guter alter Familien-Soap, erzählt werden. »The Sandman« gilt vielen Lesern immer noch als Gaimans bisher bester Brocken. Mit ein bisschen Übertreibung kann man behaupten, dass seitdem Gaiman sozusagen in den Kult-Rang eines zeitgenössischen Ovids aufgestiegen ist, sein Publikum gebannt seinen Variationen über die Metamorphosen von Wesen, Zeitläuften und Welt lauscht. So kennen ihn Terry Pratchett-Leser als Co-Autor apokalyptischer Komik (»Good Omens«), Art-Book-Fans als Wiederbeleber der Tradition des (in diesem Fall von Charles Vess) aufwändigst illustrierten Märchenbuches für Erwachsene (»Stardust«). Gaiman hat im Fernsehen z.B. in der SF-Serie Babylon 5 (»Day of the Dead«) und als Schöpfer einer BBC-London-Fantasia (»Neverwhere«) seine Geschichten erzählt. Als Mit-Entdecker und Übersetzer von »Prinzessin Mononoke« für den englischsprachigen Markt glänzte er als Vermittler. Derzeit steigt Gaiman in die narrativ-industrielle A-Liga auf, nachdem er jahrelang den Titel innehatte, die meisten nichtverfilmten Drehbücher in Hollywood verkauft zu haben: innerhalb der nächsten 18 Monate laufen »Beowulf« (der nächsten starbepackten CGI-Flick von Robert Zemeckis), »Stardust« (mit der Pfeiffer und dem de Niro) und »Coraline« (von Meister Selnik, dem »Nightmare Before Christmas«-Puppentrickser) an. Getrost kann man auch alle Früchte der Zusammenarbeit Gaimans mit seinem bildnerischen Kumpel und »The Sandman«-Covermagier Dave McKean als echte Phantastik-Gemmen werten. Dazu zählen neben den oben erwähnten frühen Graphic Novels auch die ›graphischen Erzählungen‹ für Erwachsene »Signal To Noise«, »Mr. Punch«, die Kinderbücher »The Day I Swapped My Dad For Two Goldfish« und »Coraline«, sowie jüngst das extravagante Film-/Bildband-Projekt »Mirrormask«.

Laut Autorenbio des Klappentextes hat Neil Gaiman »Anansi Boys« ganz speziell ›für dich‹ geschrieben, was ja schon mal ein nette Geste ist. Respektvoll verneigt sich der Autor dann im Postskriptum seiner Danksagungen vor vier Autorengeistern, und zeichnet damit erste Konturen der Ambitionen und Themen des Romans (kursiv sind die entsprechenden Narrations-Harmonien markiert, die sich in Anansi Boys vernehmen lassen):

- P.G. Wodehouse mit seinen Geschichten vom wohlhabenden aber planlosen Junggesellen Bertie Wooster und dessen fähigem aber trockenen Butler Jeeves[1] ist ein Klassiker der britischen Gesellschaftskomödie, und sein Einfluss liefert Konversations- und Peinlichkeits-Humor;

- ›Tex‹ Avery war ein Genie des höheren Zeichentrick-Blödsinns und hat z.B. Bugs Bunny und Duffy Duck erfunden, ewiges Vorbild für wilden Slapstick mit phantastischen Unmöglichkeiten;

- von Thorne Smith stammt die Vorlage für den Filmklassiker »I Married a Witch« und auch bei Gaiman geht’s um Ehen bzw. städtisch-moderne Romanzen zwischen normalen Sterblichen und magischen Überwesen;

- Zora Neale Hurston veröffentlichte eine Reihe Bücher über afro-karibische Mythologie, und der titelgebende Spinnengott Anansi stammt aus Westafrika.[2]

Zur allgemeinen Werks-Orientierung: »Anansi Boys« führt den Weltenentwurf von »American Gods« (2001) fort, aber die Bücher bilden keine Serie und sind sich in Tonfall und Färbung eher unähnlich. Man kann beide je für sich genießen. Miteinander verglichen, kommt der dickere »Amercian Gods« düsterer und dreckiger, »Anansi Boys« fröhlicher und komischer daher.

Zur allgemeinen Werks-Orientierung: »Anansi Boys« führt den Weltenentwurf von »American Gods« (2001) fort, aber die Bücher bilden keine Serie und sind sich in Tonfall und Färbung eher unähnlich. Man kann beide je für sich genießen. Miteinander verglichen, kommt der dickere »Amercian Gods« düsterer und dreckiger, »Anansi Boys« fröhlicher und komischer daher.

Die Geschichte beginnt mit einer Eröffnung über die Macht der Lieder und die Song-haftigkeit der Welt. Schon mal sehr schön, dieses klassische Fantasy-Motiv von der Welt oder dem individuellen Leben als Musik hier neu verhandelt zu finden.[3] Ein willkommenes Gegengewicht in einer Zeit, da die visuellen Medien ja vielbeklagterweise dominieren.

Der Rest des ersten Kapitels dreht sich um Verwandtschaft und Spitznamen. Die Hauptfigur Charlie Nancy ist ein schüchterner ›Jedermann der Moderne‹. Leicht nervös zu machen und deshalb ungeschickt, zurückhaltend und sich schnell mal schämend. Nicht gerade die klassischen Eigenschaften eines tatkräftigen Helden oder eines düsteren Antihelden. Obwohl er schon lange kein Dickerchen mehr ist, blieb der von Papa verliehene Spitz-name ›Fat‹ an Charlie hängen. Mit seiner schalkhaften und fidelen Art und Weise bescherte der Vater Fat Charlies Kindheit und Jugend so manches blamable Fettnäpfchenbad. Nach dem Tod der Mutter zerfällt die Familie und später siedelt Fat Charlie von Amerika nach London. Da sitzt er nun mit seiner Verlobten Rosie – die mit dem Sex erst nach der Trauung loslegen möchte – und plant die Hochzeit. Rosie und ihre verwitwete Mutter sind dabei die entscheidenden Planer, und so will Fat Charlie auf Rosies Vorschlag hin nach langer Zeit wieder Kontakt mit seinem Vater aufnehmen. Doch statt eine Hochzeiteinladung aussprechen zu können, erfährt Charlie telephonisch von seiner alten Nachbarin vom plötzlichen Tod des Vaters. Wie ein Gedankenspiel Gaimans für den Beginn einer »Six Feet Under«-Folge nimmt sich das aus[4]: Papa Anansi purzelt bei einem Karoke-Abend mit Hetzattacke von der Bühne. Fat Charlie fliegt also nach Florida, um seinen Vater unter die Erde zu bringen und lernt dabei von drei ›netten‹ Voodoo-Damen aus der ehemaligen Nachbarschaft, dass Papa Nancy der Spinnengott Anansi war, und dass Fat Charlie einen Bruder namens Spider hat.

—Alles Humbug, denkt sich Fat Charlie, kann aber der Versuchung, seinen unbekannten Bruder kennenzulernen, nicht wiederstehen, und so bittet er – wie es ihm die ›Nornen‹ gesagt haben – eine kleine Spinne, seinem Bruder Bescheid zu geben. Mit Spiders Auftauchen in London beginnt der Roman, seine wilden Slapstick-Unmöglichkeiten gekonnt auszuspielen. Spider hat im Gegensatz zu Fat Charlie die übernatürlichen Fähigkeiten von Papa Anansi geerbt und übernimmt mit ihnen Stück für Stück Fat Charlies Leben. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Grahame Coats, Charlies Boss in einer Promi-Agentur, will seinen gutmütigen Angestellten als Sündenbock missbrauchen. Coats hat nämlich jahrelang Geld seiner Klienten abgezweigt und in ein karibisches Insel-Steuerparadies verschoben, dann im Affekt auch noch die Kundin Meave ermordet und ihre Leiche im Geheimsafe seines Büros zurückgelassen. Das ruft die perfektionistisch-zielstrebige Ermittlerin Daisy von Scotland Yards Betrugsabteilung auf die Erzählbühne. Fat Charlie und die Geschichte pendeln nun zwischen London und Florida, bevor sie nach vielen überraschenden Wendungen in ein ungewöhnliches Gesangsfinale auf der Insel St. Andrews mündet.

Fat Charlie hat heftig zu ringen: mit seinen grollenden beschämten Gefühlen gegenüber dem Hallodri-Vater und dessen ›Erbe‹; mit Spider um die Souveränität über sein Leben; mit Rosie um die Beziehung; mit Daisy um seine juristische Unschuld; aber vor allem auf der großen Metaphernebene mit Grahame Coats selbst. Wie so oft bei Gaiman, garnieren auch diesmal wieder kleine in sich abgerundete Geschichten den großen Bogen des Romanverlaufs. Zum Beispiel die Episode, in der Anansi einmal seine tote Großmutter verhökern wollte, oder die von Anansis Tod im Bohnenfeld. Mit von der Partie sind dabei auch andere Tiergottheiten, und Grahame Coats entpuppt sich als ein Avatar-Gefäß von Tiger, dem ewigen Gegenspieler von Anansi. Es ist ein archetypischer Kampf zwischen Schläger und Trickser, zwischen den rigiden Kriegerüberlebensmythen der Jäger und Sammler und den geselligkeits- und kulturfördernden Leichtsinnskräften von Wein, Weib und Gesang, den, wie Spider mal zu Fat Charlie sagt, einzigen drei Dingen, die den Schmerz der Sterblichkeit und die Wirrheiten des Lebens mildern können.

Bemerkenswert finde ich eine Besonderheit der britischen Originalausgabe von Headline Review: einen Anhang mit Exclusive Material, das leider nicht in der deutschen Ausgabe zu finden ist. Da wird 21 Seiten lang Faksimile-Einsicht in die handschriftliche Erstfassung gewährt.[5] Zudem erfährt der Leser in einem Interview etwas über Neils Lieblingsgötter, seine Meinung zu Spinnen, Karaoke, Spitznamen und peinliche Familientreffen. Glanzstück ist aber der Abdruck einer gestrichenen Szene, die aus Tempogründen entfiel, aber dermaßen feine ›spinnerte‹ Abenteuer von Spider bietet, dass es wahrlich eine Schande gewesen ist, sie dem deutschen Publikum vorzuenthalten. Als letztes gibt es acht Fragen für Lesezirkel, und ich kann nicht anders, als über das Niveau an Textbeschäftigung, dass diese Fragen postulieren, zu staunen.

Bemerkenswert finde ich eine Besonderheit der britischen Originalausgabe von Headline Review: einen Anhang mit Exclusive Material, das leider nicht in der deutschen Ausgabe zu finden ist. Da wird 21 Seiten lang Faksimile-Einsicht in die handschriftliche Erstfassung gewährt.[5] Zudem erfährt der Leser in einem Interview etwas über Neils Lieblingsgötter, seine Meinung zu Spinnen, Karaoke, Spitznamen und peinliche Familientreffen. Glanzstück ist aber der Abdruck einer gestrichenen Szene, die aus Tempogründen entfiel, aber dermaßen feine ›spinnerte‹ Abenteuer von Spider bietet, dass es wahrlich eine Schande gewesen ist, sie dem deutschen Publikum vorzuenthalten. Als letztes gibt es acht Fragen für Lesezirkel, und ich kann nicht anders, als über das Niveau an Textbeschäftigung, dass diese Fragen postulieren, zu staunen.

Ich freue mich besonders, dass der Übersetzer Karsten Singelmann diesmal den trocken-witzig-poetischen Grundton Gaimans besser getroffen hat, nachdem ihm dies bei »American Gods« und dritten bei »Neverwhere« nicht unbedingt zufriedenstellend gelungen ist[6]. Immerhin gehört zur unverwechselbaren Kunst Gaimans, weitestgehend mühe- und schartenlos zwischen poetischerer Sprache bei den mythisch-magischen Passagen und schnörkel-losen Erzählen bei den Ereignissen der Gegenwartshandlung zu wechseln.

»Anansi Boys« ist Gaimans bisher flottester Roman, gradlinig und abwechslungsreich. Viele Fantasy-Phantastik-Leser, die anspruchsvolle und dennoch ›leicht zugängliche‹ Unterhaltung mögen, wissen Gaimans Romane (und Comics) sowieso zu schätzen. »Anansi Boys« sei deshalb speziell allen, die noch nichts von Neil Gaiman kennen, als guter Einstieg in die Welten dieses inspirierenden Mythenmixers empfohlen.

•••

[1] Nebenbei: Als phantastische (

›Low Fantasy‹) Neuauflage dieser sehr englischen Herr/Diener-Konstel-lation läßt sich der plappernde Wallace und sein Retter aus allen Notlagen-Hund Gromit lesen.

••• ZURÜCK

[2] Fast möcht ich meinen, daß Gaiman mit seinem neuesten Buch auf das Debüt

»King Rat« von China Miéville reagiert, in dem Anansi neben dem König der Ratten und einem Vogelgott gegen den verführerischen Flötenspieler der Hamel-Legende kämpfen. Auf Deutsch finden sich Anansi-Geschichten z.B. in

»Westarfikanische Märchen«, Hrsg. von Kurt Schier und Felix Karlinger (Diederichs, 1975) und in

»Afrikanische Märchen«, Hrsg. von Friedrich Becker (Fischer Taschenbuch, 1969).

••• ZURÜCK

[3] Mythologisch z.B. anzufinden von den antiken Welt- oder Sphärenharmonien über vedische Weltschöpfungslieder bis hin zu vom Weg abbringenden Sirenengesängen. Gaiman selbst greift schon in

»The Sandman« mit einem Handlungsstrang um Orpheus dieses ›Sein als Musik‹-Motiv auf, das sich auch bei Meistersängerkriegen und Rattenfängern findet. Für Fantasy-Leser

›klassisch‹ ist der musiklaische Schöpfungsmythos Mittelerdes bei J. R. R. Tolkien; Alan Dean Forsters

»Bannsänger«-Reihe trägt die magische Musik bereits im Titel; in Tad Williams

»Der Blumenkrieg« soll im Finale ein irdischer Sänger als melodische Bombe scharfgemacht werden; China Miéville variiert die Figur des verführenden Musikers in

»King Rat« mit einer originellen Kulmination aus Flötenspiel und Drum & Base; umfassend und vielschichtig wird das Motiv der zauberhaften Musik und der Rangeleien um ihre Geheimnisse in Helmut Kraussers historisch-phantastischem Roman

»Melodien« aufbereitet.

••• ZURÜCK

[4] Jede Folge dieser seit 2002 laufenden HBO-Serie beginnt mit einem Todesfall, mal tragisch, mal friedlich, mal grotesk, oder wie auch hier bei Gaiman fröhlich-komisch. In dieser Serie über ein familiäres Bestattungsunternehmen werden ansatzlos die Träume, Angst- und Wunschvorstellungen der handelnden Figuren visualisiert.

›Leider‹ sind diese individuellen Welten in die materielle Echtweltwirklichkeit einge-bettet. Dabei nutzt

»Six Feet Under« durchaus phantastische Erzählmittel, überschreitet jedoch nie die Grenze zur

›reinen‹ (High) Fantasy. Dennoch: schön wird hier gezeigt, wie jeder Mensch eigentlich in seiner eigenen Phantasiewelt lebt, und wie die Hinterbliebenen mit den Verstorbenen Zwiesprache galten.

••• ZURÜCK

[5] Harmloser Stoff für kuriosen und harmlosen Lokalpatriotismus: Das Blankobuch der Erstniederschrift hat Gaiman während seines Aufenthalts beim Göttinger Literaturfestival gekauft.

••• ZURÜCK

[6]Ich danke dem BibPhant-Haberer Gero für den Hinweis, daß Karsten Singelmann schon »American Gods« übersetzt hat. Der Mann hat sich seitdem verbessert.

••• ZURÜCK

Nachdem Gaiman lange den mit zweifelhafter Ehre behafteten Titel inne hatte, der Autor zu sein, der die meisten noch nicht verfilmten Drehbücher und Lizenzen in Hollywood verkauft hat, kommen nun in kurzer Folge bald drei neue Filme nach Stoffen von Gaiman in die Lichtspielhäuser. Seit gestern ist der Trailer zu »Stardust« online, einer romatischen Abenteuer-Komödie, in der ein junger Mann für seine Liebste einen Kometen holen will, nur entpuppt sich der Komet als junge Dame. Michelle Pfeiffer, Robert de Niro und Claire Danes spielen in dem ab Oktober laufenden Film mit. Bald darauf im November kommt dann der aufwändige CGI-Film »Beowulf« von Robert Zemeckis zu uns, und u.a. zogen sich Angelina Jolie und Anthony Hopkins dafür Motion Capture-Anzüge an und verliehen den Figuren ihre Stimmen. Und nächstes Jahr trumpft dann nach »Nightmare Before Christmas« und »James und der Riesenpfirsich« der exzellente Puppentrickzauberer Henry Selnik auf, mit der Verfilmung des gruseligen Kinderbuches »Coraline«, diesmal mit Musik und Songs von They Might Be Giants.

Nachdem Gaiman lange den mit zweifelhafter Ehre behafteten Titel inne hatte, der Autor zu sein, der die meisten noch nicht verfilmten Drehbücher und Lizenzen in Hollywood verkauft hat, kommen nun in kurzer Folge bald drei neue Filme nach Stoffen von Gaiman in die Lichtspielhäuser. Seit gestern ist der Trailer zu »Stardust« online, einer romatischen Abenteuer-Komödie, in der ein junger Mann für seine Liebste einen Kometen holen will, nur entpuppt sich der Komet als junge Dame. Michelle Pfeiffer, Robert de Niro und Claire Danes spielen in dem ab Oktober laufenden Film mit. Bald darauf im November kommt dann der aufwändige CGI-Film »Beowulf« von Robert Zemeckis zu uns, und u.a. zogen sich Angelina Jolie und Anthony Hopkins dafür Motion Capture-Anzüge an und verliehen den Figuren ihre Stimmen. Und nächstes Jahr trumpft dann nach »Nightmare Before Christmas« und »James und der Riesenpfirsich« der exzellente Puppentrickzauberer Henry Selnik auf, mit der Verfilmung des gruseligen Kinderbuches »Coraline«, diesmal mit Musik und Songs von They Might Be Giants. Die meisten Fragen der abendlichen Lesung drehten sich um Verfilmungen, geplante und geplatzte. Neil erzählt ja gern von seinen Erfahrungen mit Hollywood, einer ganzen Stadt (nicht nur einem Haus, we im »Asterix erobert Rom«-Film), die Leute verrückt macht. Nichts läuft dort so, wie man denkt, und wenn etwas zustande kommt, dann völlig unverhergesehen. Beispiel: Vor einigen Jahren schon, haben Roger Avery und Neil zusammen ein Drehbuch nach der altenglischen Sage »Beowulf« geschrieben, Avery sollte Regie führen, eine Herzensangelegenheit für ihn. Schnell war alles beisammen für Dreamworks mit Robert Zemeckis als Produzenten, das Budget stand, es konnte losgehen, bis ein Anruf von ganz oben den Film kippte. Jahre später nimmt Zemeckis wieder Kontakt mit Neil und Roger auf, und meint, er selbst würde »Beowulf« gerne als CGI-Film machen, das Drehbuch ginge ihm nicht mehr aus dem Kopf. Neil erzählt: »Das ist ja schön, sagte ich zu Robert, aber Roger träumt schon seit seiner Jugend davon ›Beowulf‹ zu verfilmen. Nu, meint Robert, wir heben Euch einen Heuwagen mit Geld. Okey, sagte ich, ich werde versuchen Roger zu überzeugen. Roger hörte sich das Angebot an und wir teilten dann Robert mit, daß Roger als Regiesseur für ›Beowulf‹ vorgesehen ist, immerhin ist es sein sehnslichster Wunsch usw. Also gut, sagte Robert, zwei Heuwagen mit Geld. Ja, also, meinte Roger darauf, das ist schon sehr verlockend, tja, wenn außer mir jemand den Film machen sollte, dann wärest Du Robert unser erster Wunschkandidat, aber ich möchte doch selber dringend diesen Stoff verfilmen. Robert: Drei Heuwagen. Roger: Okey.«

Die meisten Fragen der abendlichen Lesung drehten sich um Verfilmungen, geplante und geplatzte. Neil erzählt ja gern von seinen Erfahrungen mit Hollywood, einer ganzen Stadt (nicht nur einem Haus, we im »Asterix erobert Rom«-Film), die Leute verrückt macht. Nichts läuft dort so, wie man denkt, und wenn etwas zustande kommt, dann völlig unverhergesehen. Beispiel: Vor einigen Jahren schon, haben Roger Avery und Neil zusammen ein Drehbuch nach der altenglischen Sage »Beowulf« geschrieben, Avery sollte Regie führen, eine Herzensangelegenheit für ihn. Schnell war alles beisammen für Dreamworks mit Robert Zemeckis als Produzenten, das Budget stand, es konnte losgehen, bis ein Anruf von ganz oben den Film kippte. Jahre später nimmt Zemeckis wieder Kontakt mit Neil und Roger auf, und meint, er selbst würde »Beowulf« gerne als CGI-Film machen, das Drehbuch ginge ihm nicht mehr aus dem Kopf. Neil erzählt: »Das ist ja schön, sagte ich zu Robert, aber Roger träumt schon seit seiner Jugend davon ›Beowulf‹ zu verfilmen. Nu, meint Robert, wir heben Euch einen Heuwagen mit Geld. Okey, sagte ich, ich werde versuchen Roger zu überzeugen. Roger hörte sich das Angebot an und wir teilten dann Robert mit, daß Roger als Regiesseur für ›Beowulf‹ vorgesehen ist, immerhin ist es sein sehnslichster Wunsch usw. Also gut, sagte Robert, zwei Heuwagen mit Geld. Ja, also, meinte Roger darauf, das ist schon sehr verlockend, tja, wenn außer mir jemand den Film machen sollte, dann wärest Du Robert unser erster Wunschkandidat, aber ich möchte doch selber dringend diesen Stoff verfilmen. Robert: Drei Heuwagen. Roger: Okey.«

Eintrag No. 356 — Dieses Jahr habe ich einen Tagesabstecher auf die Leipziger Buchmesse gemacht, hauptsächlich um mal als Fan dabeizusein, wie der Engländer Neil Gaiman (1960) sein neuestes Buch bei uns vorstellt

Eintrag No. 356 — Dieses Jahr habe ich einen Tagesabstecher auf die Leipziger Buchmesse gemacht, hauptsächlich um mal als Fan dabeizusein, wie der Engländer Neil Gaiman (1960) sein neuestes Buch bei uns vorstellt  Zur allgemeinen Werks-Orientierung: »Anansi Boys« führt den Weltenentwurf von »American Gods« (2001) fort, aber die Bücher bilden keine Serie und sind sich in Tonfall und Färbung eher unähnlich. Man kann beide je für sich genießen. Miteinander verglichen, kommt der dickere »Amercian Gods« düsterer und dreckiger, »Anansi Boys« fröhlicher und komischer daher.

Zur allgemeinen Werks-Orientierung: »Anansi Boys« führt den Weltenentwurf von »American Gods« (2001) fort, aber die Bücher bilden keine Serie und sind sich in Tonfall und Färbung eher unähnlich. Man kann beide je für sich genießen. Miteinander verglichen, kommt der dickere »Amercian Gods« düsterer und dreckiger, »Anansi Boys« fröhlicher und komischer daher. Bemerkenswert finde ich eine Besonderheit der britischen Originalausgabe von Headline Review: einen Anhang mit Exclusive Material, das leider nicht in der deutschen Ausgabe zu finden ist. Da wird 21 Seiten lang Faksimile-Einsicht in die handschriftliche Erstfassung gewährt.

Bemerkenswert finde ich eine Besonderheit der britischen Originalausgabe von Headline Review: einen Anhang mit Exclusive Material, das leider nicht in der deutschen Ausgabe zu finden ist. Da wird 21 Seiten lang Faksimile-Einsicht in die handschriftliche Erstfassung gewährt.