»Eine andere Welt« (1) – Ein Märchen von Grandville & Plinius dem Jüngsten

Eintrag No. 656 — Zur Inhaltsübersicht.

Die Illustrationen einer alten französischen Ausgabe habe ich dem flick-Album von blaque jaques entnommen.

Zur Erklärung des Titelbildes.

Es war einmal ein Maler, ein fröhliches Blut, aber ein armer Schelm und zwar ein doppelter, den er hatte zugleich den Schelm im Nacken; darum fehlte es ihm auch an Gönnern und Beschützern; die reichen Leute wollten sich nicht von ihm malen lassen, weil sie ihm nicht trauten und die armen Leute, nun, die lassen sich von Natur nicht malen; die sind jetzt schon sehr froh, wenn ihnen nur Nichts weiß gemacht wird und man sie nicht bei ihren Vorgesetzten oder Brotherren anschwärzt; von bunten Farben ist also bei ihnen nicht die Rede, denn das Leben macht es ihnen oft bunt genug. Besagter Maler aber war sehr übel daran; er gehörte zu gar keiner Schule, weder zu der Münchener, noch zu der Düsseldorfer, weder zu der Dresdener, noch zu der Berliner, ja nicht einmal zur Filial in Leipzig noch zu der großen Porzellanmalergilde aus dem Thüringer Walde oder zur Dosendeckel-Akademie in Schmölle oder Braunschweig. Daher bekam er auch von nirgends her Aufträge und hatte weder Fresken für eine Dorfkirche noch Mimilis für einen zukünftigen Fabrikanten auf Papier-Masche zu liefern; er malte nur für sich und war sein eigener Gönner, sein eigener Kunstverein und sein eigenes Publikum. Reich wurde er dabei just nicht, auch nicht immer satt; die Farben gingen ihm zuletzt aus; er behielt nur etwas Weiß auf seiner Nase und Schwarz in seinem Geldbeutel, denn Schwarz entsteht bekanntlich aus Mangel an allen anderen Farben und ferner aus Mangel an Licht, und wo kein Geld ist, da kann es nicht leuchten, wo es aber nicht leuchten kann, wird es nie eine Finsternis vertreiben.

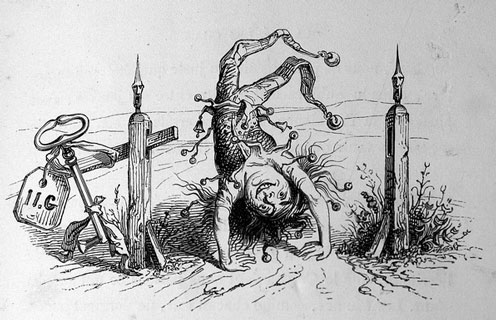

Kein Prediger auf der Welt predigt so nachdrücklich und so eindringlich als der Überfluss an Geldmangel; diese Predigten aber bekam unser Maler so oft zu hören, dass er doch endlich auf den Gedanken fiel, er müsse einen neuen Adam anziehen. Der alte Adam, der im Paradiese nämlich, faulenzte, der neue aber, der außerhalb des Paradieses, musste im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen. Diesen neuen Adam nun zog unser Künstler an und beschloss für Geld zu arbeiten und zwar weder Fresken noch Ölbilder, weder Stillleben noch Portraits, sondern Karikaturen zu liefern. Er hatte nämlich gehört, dass Karikaturen, wenn sie recht zeitgemäß sind, abgehen wie warme Semmeln, und da ihm die warmen Semmeln lange abgegangen waren, so dachte er, es sei doch besser, seine Karikaturen gingen ab und die warmen Semmeln kämen zu ihm. Es war damals gerade eine bewegte Zeit, das heißt, es war ein langer Friede und die Leute hatten eigentlich Nichts zu tun, sondern machten sich nun allerlei zu tun und zwar meist allerlei Unnützes, und dadurch entstand Hader und Streit, wodurch die ganze Welt wirklich zu tun bekam, freilich auch Unnützes. Die Polizei musste spionieren, das Militär füsilieren, der Gerichtshof inquirieren, die Ärzte trepanieren {= operatives Verfahren zum Öffnen von fest, z.B. durch Knochen, umschlossenen Körperräumen; Beispiel: Kopf aufbohren}, die Censur damnieren {= jmd. Verurteilen, verdammen, verwerfen}, die Zeitungen referieren, kurz das -Iren spielte durch alle Variationen des Grundthema’s und unser Maler glaubte, nun sei die beste Zeit, die Zeit selbst zu karikieren. Dabei ließ er sich aber vom Teufel verführen, seine Zeichnungen mit Worten zu illustrieren, und nun ging es ihm schlecht, denn nun ging es an ein Confiscieren, Inquirieren und Inhibiren {= hemmen, lindern}, Nichts half sein Protestieren, man drohte ihn zu exilieren, denn er war kein Eingeborener und am Ende fand er, es sei das Geratenste sich zu skisiren {= ›sich entschuldigen‹ im Sinne von ›aus dem Staub machen‹}. Glücklicher Weise ließ sich das leicht bewerkstelligen; er hing seinen Stubenschlüssel an den Schlagbaum dicht vor seinem Hause, schlug einen Purzelbaum und war im Nu über die Grenze in eines anderen Herren Land.

Aber was jetzt beginnen? ― Hungrig war der arme Schelm immer noch, satt wollte er werden, und ein anderes Mittel sich zu sättigen als seine Kunst hatte er nicht. Die Kunst musste nach Brot gehen, und bei diesem Gehen ging es ihr, wie es ihr eben so oft geht, sie fand keins und wurde vor der Zeit so müde, so müde, dass sie am Ende vergaß, dass die Kunst nur um ihrer selbst willen auf der Welt sei, und meinte, sie sei eigentlich nur geschaffen, um sich von anderen Leuten misshandeln zu lassen oder zu hungern.

Solche und ähnliche Gedanken gingen unsere Maler durch den Kopf, und verstimmten ihn immer mehr, je mehr er fühlte, dass je voller er den Kopf habe, desto leerer sei sein Magen.

»O! diese Welt, diese Welt!«, rief er erbittert aus und wollte noch Allerlei hinzusetzen, als plötzlich eine fremde Stimme vernahm, die zu ihm sagte: »Thor! Wenn Dir diese Welt nicht behagt, warum machst Du Dir nicht eine andere? Du hast ja die Mittel dazu von der Natur empfangen.«

Erstaunt blickte er auf und sah eine junge schlanke Dame vor sich stehen, die zwar nicht nach der neuesten Mode gekleidet, deren Tracht aber stets neumodisch war, denn sie war hübsch und ihr ganzer Anzug erhöhte ebenso ihre Reize, wie ihre Reize ihren Anzug.

»Gehorsamer Diener!«, sagte der kleine Maler, »mit wem habe ich die Ehre?«

»Du kennst mich nicht?«, erwiderte sie erstaunt. »Du kennst mich nicht! Nein, das geht ja über mich selbst hinaus!«

»Ja«, entgegnete er, »das mag wohl sein, aber damit weiß ich immer noch nicht wer Sie sind und was Sie von mir wollen? Sind Sie die Dame Censur? Von der habe ich immer gehört, sie ginge in Sammet und in Seide und schnitte sich selber die Gewänder zu, dass ja Alles recht genau auf ihren Leib passe.«

»Nicht doch.«

»Aber die Dame Pressefreiheit können Sie nicht sein, denn sie ist eben keine Freundin von verhüllenden Gewändern.«

»Nein, auch nicht, doch sind wir Geschwisterkind und soll ich mich frei bewegen, darf sie nicht fern sein. ― Ich bin die Phantasie.«

»Oh!«, sagte der kleine Maler und schlug wieder einen Purzelbaum, »das ist ja scharmant. Du willst mir gewiss den abscheulichen prosaischen Hunger stillen, der mich schon so lange plagt, denn sonst wärst Du ja keine Göttin und am Wenigsten meine Göttin.«

»Stillen! So weit geht meine Macht nicht, aber Dir helfen ihn zu vergessen.«

»Ach Gott! Der Hunger hat ein gar zähes Gedächtnis; er ist wie ein Kettenhund der im Hofe meines Magens liegt und wenigstens knurrt, wenn er nicht beißen kann.«

»Du wirst ihn vergessen, wenn Du Dir eine neue Welt schaffst.«

»Wie soll ich das anfangen?«

»Wirf Dich mir in die Arme!«

»O, mit dem größten Vergnügen!«

Gesagt, getan! Der kleine Maler schlug keck den Arm um sie und fasste sie »mit feurig schlauen Blicken wohl um die schlanke Hüfte frei« und sie schwang ihren Zauberstab. Sie war größer als er und er daher, um ihr gleich zu sein, auf einen kleinen Erdhaufen gestiegen, der unter seinen Füßen zerbröckelte. Als er nun näher hinschaute sah er, dass das kein kleiner Erdhaufen, sondern die ganze alte Erde sei, der er einen tüchtigen Knacks gegeben. Den Nordpol hatte er eingedrückt, das Eismeer war übergelaufen und das Eis natürlich von der Friction {= Reibung} geschmolzen; den schlimmsten Riss hatte Europa bekommen. Das Menschengeschlecht war dabei untergegangen und nur einige vorsündtflutliche Sparbüchsen und Runkelrüben hatten sich gerettet und wussten nicht, wohin. Ein dicker Blasebalg sah sich die Sache von Weitem grämlich an und seine Frau die Feuerzange stand hinter ihm und schlug vor Verwunderung die Beine zusammen; sie waren Beide wie Philemon und Baucis, denen die Hütte abgebrannt ist. Neben der Phantasie gestaltete sich aber unmittelbar unter ihrem Zauberstabe eine neue Welt und aus dem Wasser kamen schon allerlei Geschöpfe, noch ehe sie halb fertig war, um sie zu bevölkern. Ein himmellanger Tambourmajor hatte bereits von ihr Besitz genommen, aber ein Bär mit einem Menschenkopfe kam und demonstrierte ihm, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei. Hinter der alten Erde standen allerlei Mammuthe und Leviathans die durch den Eindrückungsprocess wieder lebendig geworden und gern auf die neue Welt wollten, damit die künftigen Naturforscherversammlungen Futter hätten für ihre Forschungen. Oben am Himmel ging es auch seltsam zu; Sonne, Mond und Wassermann, Zodiacallicht und einige halbgebildete Planeten guckten neugierig und teilnehmend zu; nur ein Komet zog hoch oben stolz seine Bahn und der abgesetzte Schütz des Tierkreises spielte Fangball mit den Sternen des großen Bären und einigen anderen Himmelskörpern, ohne sich um die neue Erde zu kümmern, auf der er doch auch hätte einen Wirkungskreis finden können, der seinen Kräften und Fähigkeiten angemessen war.

Der kleine Maler war außer sich vor Vergnügen und wollte sich gleich an das Werk machen; allein da er weder Farben noch Pinsel bei der Hand hatte, sondern nur Feder und Kreidestifte, so musste er sich mit bloßem Skizzieren begnügen, was seiner Freundin, der Phantasie, auch ganz recht war, die ihm versprach ihm nachher zu Hause bei der Ausführung mit Farben zu helfen. ― Aber was geschah nun: Feder und Kreidestifte wurden lebendig, erhoben sich aus dem Futteral in dem sie friedlich neben einem soliden Federmesser geschlummert, wuchsen zu menschlicher Größe an, erhielten halb menschliche Gestalt und fingen an sich ganz menschlich um den Vorrang zu streiten. ―

»Erst komme ich«, sagte die Feder, »ich schildere, und was ich geschildert habe, magst Du dann versinnlichen.«

»Warum nicht gar«, fragte der Kreidestift, der in einem messingenen Rocke mit langen Schößen steckte, Porte-Crayon genannt, »umgekehrt wird ein Schuh daraus. Erst zeichne ich, dann magst Du beschreiben. Ich

―― will nicht länger Diener sein,

Will nun selbst den Herren machen;

ich habe Deine Tyrannei satt; Deine Inspirationen genügen mir nicht mehr; ich war zu bescheiden; ich will mich emancipiren, will meiner eigenen Nase nachgehen, mein eigener Führer sein! Verstanden?«

»O Himmel!«, rief die Feder aus, »so ein Kreidestiftchen will Redner sein, so ein Stiel mit seinem Styl prunken! – Unverständiger Jüngling, weißt Du, was Du beginnst? Wer war Deine Bonne? {Bonne = Dienstmädchen, Hausfrau} Wer hat Deine ersten Schritte in die Welt geleitet, wer Dir gezeigt, wie man Schatten und Licht gehörig zu verteilen habe? Wer führte Dich in das Heiligtum der Geister ein, sicherte Dich vor der Geißel der Kritik? Ich war es, ich tat es, ich ganz allein, und so dankst Du es mir! Zieh hin, Undankbarer, und mögen Dir Gummi elasticum und alles Weißbrot gnädig sein.«

Als die Feder diese Rede geendet hatte, schluchzte sie wie eine junge erste Liebhaberin in einem Trauerspiel. Der Kreidestift war aber ein zugespitzter Jüngling und die Jugend ist heutzutage aus Egoismus und Eitelkeit zusammengesetzt; er achtete daher der Klagen seiner früheren Gattin gar nicht – bisher hatten nämlich bei allen illustrierten Werken Feder und Kreidestift als ein treu verbundenes Ehepaar gemeinschaftlich gewirkt und die Feder als weibliche Hälfte, wie ganz natürlich, das Regiment geführt – und rief ihr zu: »Ich will nicht länger Dein Ehemann sein, ich will mich emancipieren, darum halte Deinen Schnabel!«

Über die abscheulichen Wortspiele, die er unmöglich von ihr, der Feingeschnittenen, gelernt haben konnte, sondern aus früherer unerlaubter Bekanntschaft mit gewissen, leichtsinnigen Federn sich bewahrt haben musste, geriet die arme Feder außer sich und weinte so laut, dass das Federmesser davon erwachte.

Das Federmesser, von Amts- und Rechtswegen Beider Vormund, reckte und dehnte sich, klappte sich auseinander, richtete sich auf, stellte sich auf seinen Spalter und sah die Beiden verwundert und zürnend an. Das Federmesser war ein solider Mann, hatte einen glänzenden Jabot und ein spitzes Toupe und trug einen Paletot von Schildplatt mit langer Taile und großen Knöpfen. Man sah ihm an, dass es sich seines Ranges, seines Wertes und seines Einflusses wohl bewusst war. Freilich hatte es im Dienste seines Monarchen, des Malers, nicht bloß die Feder, sondern zu Zeiten auch den Kreidestift corrigieren müssen und durch dessen Hartnäckigkeit am unteren Teile seiner Klinge einigen Schaden gelitten, aber es war doch noch immer ein rüstiger Beamter, eine wackere Stütze der Bureaukratie und eine einflussreiche Person. Im Gefühl seiner Würde fragte es daher streng: »Was gibt es hier? Warum weinst Du, liebe Penna?«

»Er will mich böslich verlassen!«, schluchzte die Feder, »will ohne mich eine Reise von Gott weiß wie vielen Lieferungen antreten; als ob es ihm ohne mich gelingen würde!«

Das Federmesser runzelte die sonst so glatte Stirn; der Kreidestift ließ sich aber dadurch nicht einschüchtern und erwiderte: »Ich brauche Dich nicht, doch bin ich gar nicht gesinnt, Dich, wie Du sagst, böslich zu verlassen; Du kannst mich in Apollo’s Namen begleiten, jedoch unter gewissen Bedingungen.«

»Und die wären?«, fragte die Feder bereits etwas beruhigt.

»Du gewährst mir volle Freiheit, zu verweilen oder fortzusetzen, wo, wie und wann ich es für gut finde. – Ich habe eine neue Erde zu entdecken und darzustellen; ein zweiter Columbus werde ich von einem unbekanntem Festlande Besitz nehmen. Ich will zuerst meine Fahne dort aufpflanzen und Niemand soll mir diesen Ruhm rauben. Du kannst meinen Geheimschreiber abgeben und meine ruhmreichen Züge schildern, jedes Mal wenn ich von ihnen zurückgekehrt bin.«

»Das darf ich doch auf meine Weise tun?«

»Behüte der Himmel. Ich werde Dir den Inhalt angeben und Du redigierst ihn ganz einfach, ohne fremde Gelehrsamkeit, ohne Citate, ohne überschwängliche Redensarten in gutem, ehrlichem und reinlichem Deutsch.«

»Nun wohl, ich bin es zufrieden; ich will ja Nichts als Deine treueste Freundin und Ratgeberin sein. Arm in Arm mit Dir, so fordere ich mein Jahrhundert in die Schranken!«

»Lieber Engel, nur keine Citate, selbst nicht aus Schiller. Eine Feder wie Du muss sich nicht mit fremden Federn schmücken wollen.«

»Verzeih«, sagte die Feder, »es ist eine alte pedantische Gewohnheit, ich will mich bemühen sie abzulegen.«

»Recht so, meine Kinder!«, sprach nun das Federmesser. »Als Eure Ehe beschlossen ward, als unsere Fürstin, die schöne Literatur, Euch ihren Segen gab, da rief sie mit Schiller, den sie vor Allem das Recht hat zu citieren: ›Seid einig! einig! Einig!‹ – Ihr seid es jetzt. Umarmt Euch! Ich wünsche Euch glückliche Reise; ich werde in der Stille Eure glorreiche Rückkehr erwarten; vielleicht bedürft Ihr dann Meiner. Also nochmals glückliche Reise und gute Nacht.«

Und es geschah wie das Federmesser gesagt hatte. Unter dem Geräusch der zärtlichen Umarmung des liebenden Paares schlummerte es ein.

»Nun mein Freund«, sagte die Phantasie zu dem Maler, »bist Du bereit?«

»Ja«, erwiderte dieser, »aber weder ich, noch das Volk da, das sich schon auf die Beine gemacht hat«, – der Schlingel von Kreidestift läuft mit einer brennenden Cigarre im Munde wie toll voran und seine arme Feder kann kaum nach –, »wir drei dürfen unmöglich die Helden dieser allerneusten Odyssee sein; wirklichen Personen schenkt die Welt nur mit Widerstreben Glauben. Hast Du keine besseren Helden?«

Die Phantasie schwang von Neuem ihren Stab und es erschien ein Kleeblatt von Heroen, wie nur sie allein zu begeistern vermag.

»Das sind sie, das sind die rechten!«, jubelte der Maler. »Das sind die Könige der Welt; alle Zeitungen huldigen ihnen; alle Leute schenken ihnen Glauben, Bauer und Bürger lassen sich zu Zeiten für sie totschlagen oder schlagen sich um ihretwillen die Köpfe blutig. Diese drei, sie sollen der Columbus, der Cortez, der Pizarro meiner neuen Welt und zusammen der Atlas derselben sein.

»Frisch an das Werk! Eilen wir, meine getreuen Diener einzuholen.«

Und siehe, am Arm der Phantasie, von ihr geleitet, vergaß der kleine Maler Hunger und Durst und durchschritt, ein neuer Mensch, die neugeschaffene Erde.

Hier endet das wahrhafteste aller Märchen und die Wirklichkeit beginnt.

•••••

Flattrn Sie diesen Eintrag, wenn Sie der Meinung sind, dass er etwas wert ist.