Vorschau auf Molos Rezis in MAGIRA 2006 (mit Portraits)

Erstellt von molosovsky um 18:08

in

Literatur,

Magira Jahrbuch,

China Miéville,

Fantasy,

Jeff Vandermeer,

Tobias O. Meißner,

Weird Fiction,

Ian R. MacLeod,

Steampunk,

Neil Gaiman,

Phantastik

Eintrag No. 273

EDIT 23. Aug. 2006:: Um Links zu Portaitgroßansichten und den einzelnen Rezis ergänzt. Fehlerchen gemerzt, um Links zu Büchern ergänzt.

•••

Mittlerweile ist »Magira – Jahrbuch zur Fantasy 2006« erschienen und die einzelnen Rezis (mit Anstandsverzögerung) auch in die Molochronik eingepflegt worden.

Mittlerweile ist »Magira – Jahrbuch zur Fantasy 2006« erschienen und die einzelnen Rezis (mit Anstandsverzögerung) auch in die Molochronik eingepflegt worden.

Nach meiner ›bösen‹ Rezi zu Tad Williams »Der Blumenkrieg« wollte ich (schon vor dem verständlichen Diss bei SF-Radio) diesmal auf gar keinen Fall von unangenehmen Lektüren berichten. Meckern kann ich zwar, aber es ist so öde. So gibts dieses Mal einen launischen Reisebericht über die seltsamen aber empfehlenswerten Bücher der Saison 2005/2006.

Die ganzen ca. 11.000 Worte sind wieder von Michael Scheuch und Herrman Ritter lektoriert worden (und Krischan Seipp durfte sich mit meinen Portrait-Illus herumschlagen). Hier findet der geneigte Leser das Introdubilo, die Überleitungs-Absätze.

Ich kann mich gar nicht genug bei den Genre-Kollegen und Genre-Freaks in den verschiedenen Foren die ich heimsuche bedanken. So manche Idee, Signatur, Ansichtssache hat mir beim Schreiben dieser launischen Empfehlungen geholfen.

•••

LAUNISCHE ABER AUFRICHTIGE EMPFEHLUBNGEN

VON SELTSAMEN & VERWIRRENDEN FANTASYBÜCHERN

DER PHANTASTIKSAISAON 2005/2006

»Ich sehe die Rezension als eine Art von Kinderkrankheiten an, die die neugeborenen Bücher mehr oder weniger befällt. Man hat Exempel, dass die gesündesten daran sterben, und die schwächlichen oft durch-kommen. Manche bekommen sie gar nicht. Man hat häufig versucht, ihnen durch Amulette von Vorrede und Dedikation vorzubeugen, oder sie gar durch eigene Urteile zu inokulieren, es hilft aber nicht immer.«

—Georg Christoph Lichtenberg, »Sudelheft J« (1718–1732)

—Was macht gute oder schlechte Phantastik aus? Wann sprießen wirklich neuartige Blüten im Garten der Fantasy und wann ist ›Fantasy‹ lediglich ’ne Karotte zum Erwartungsdirigieren und Treuekonditionieren von Konsumenteneseln? Wann wird an bestehende Traditionen erfrischend angeknüpft, und wann werden nur altbewährte Verführungstricks aufgefahren?

—Mensch Molo, lass doch den verkopften Quark und gib’ einfach Bescheid: ist ein Buch die Lappen, die ich dafür hinblätter wert, oder eben nich’? Überversimpelt gesagt, besteht im Beantworten solcher Fragen der Job eines Kritikers. Doch schaut man dazu am besten von einem fixen Standpunkt, z.B. als Torwächter auf die durchkommenden Bücherkarren aus den fraglichen Genregebieten, und lässt die Guten in die Stadtgemeinschaft passieren und weist die Unwürdigen ab; oder soll man versuchen, als Leuchtturmwärter den potentiellen Lesern Orientierungslicht zu spenden? Sicherlich sind solche statischeren Perspektiven auf Literatur und damit auch auf Teilgebiete wie Fantasy berechtigt und nützlich. Aber ich muss gestehen, dass ich mich dafür als zu skeptisch und sprunghaft einschätze, um auf brauchbare Art und Weise als Wache oder Leuchte zu dienen[01]. Ich will also im Folgenden versuchen, eine in ihrer Unaufgeräumtheit dennoch kurzweil-ige Sammelrezension anzubieten[02].

Aus den lebendigeren Gegenden des großen Kontinentes KONVENTIONA berichte ich, wie der geschickte Mythenimpressario Neil Gaiman, ein Konzert veranstaltet, indem er Spinnen Schöpfungslieder singen lässt, und wie Ian R. MacLeod mit Könnerschaft an gute alte europäische Prosatradition anknüpft, um vom ›Unbehagen in der beschleunigten Moderne‹ zu erzählen. Im verstreuten Inselreich AVANTGARDIEN wollte ich nicht versäumen zu erleben, wie China Miéville sein dreiteiliges ›gegen den Genre-Strich‹-Manöver mit rahmensprengender Vehemenz abschließt; und ich bin verblüfft vom artistischen Feinsinn Jeff Vandermeers, nachdem ich mich in seinem verführerischen, kompliziert-verspielten Narrationslabyrinth genüsslich verirrt habe.

Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da ›geb‹ ich lieber ›Zeitung‹ von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹[03], dass

»Niemand dies Buch ohne Verstörung lesen können (wird)«,

hoffnungsvoll als Kauf- und Leseanreiz.

Tobias O Meißner: »DAS PARADIES DER SCHWERTER« –oder: Wenn der Autor auch mit dem Würfel schreibt.

Tobias O Meißner: »DAS PARADIES DER SCHWERTER« –oder: Wenn der Autor auch mit dem Würfel schreibt.

Zur Rezi.

•••

Nach soviel wilden Blutstrudeln, Sprachbrechern und Metaphernriffen entlang der zerfledderten Küsten AVANTGARDISCHER Inseln, nun zu einem Autor, den ich seit Jahren als ›sicheren Hafen‹ zu schätzen weiß, weshalb er in meiner Lektüregeographie an den Gestaden KONVENTIONIAS gelegen ist.

Neil Gaiman: »ANANSI BOYS« –oder: »Die spinnen, die Götter«.

Neil Gaiman: »ANANSI BOYS« –oder: »Die spinnen, die Götter«.

Zur Rezi.

•••

Wie überraschend und erfrischend der Einfluss von älterer oder auch neuerer Mainstreamschreibe für heutige Fantasy bzw. Phantastik sein kann, hat ja auch die vielgelobte Susanna Clarke mit ihrem voluminösen »Jonathan Strange & Mr. Norrell« vorgeführt[04]. Jetzt wäre es natürlich Blödsinn, wenn ich hier in einem Jahrbuch zur Fantasy Werke dafür lobte, dass sie Lesern von ›kanonischer Literatur‹ feine Fantasy-Ausflüge bereiten. Umgekehrt wird aber ein Schuh draus: Fantasy-Leser, die ihre Nase bisher gar nicht oder seltenst in alte Bücher gesteckt haben, können sich z.B. vom folgenden Titel anfixen lassen, öfter mal vermeintlich ›angestaubter‹ Literatur ‘ne Chance zu geben.

Ian R MacLeod: »AETHER« –oder: Vom melancholischen Leben im Takt der Maschinen.

Ian R MacLeod: »AETHER« –oder: Vom melancholischen Leben im Takt der Maschinen.

Zur Rezi.

•••

Ian R. MacLeod macht keinen Hehl daraus, als junger Mensch von linken Hoffnungen erfüllt gewesen zu sein. Es sei ihm gegönnt, dass er sich als gereifter und desillusionierterer Mensch einer eleganten Verquickung aus Zorn und Melancholie hingibt. Vom ältesten zum jüngsten Autor dieser Sammelrezi: Was kommt dabei heraus, wenn ein Geek mit heftigst lodernder ›Sozi-Inbrunst‹ auf diesen bedrückten Gemütslagen eine kräftige Portion handgreiflicher und spekulativer Äktschn aussäht?

China Miéville: »DER EISERNE RAT« und Bas-Lag –oder: Wenn die ›Weird Fiction‹† revoluzzt.

China Miéville: »DER EISERNE RAT« und Bas-Lag –oder: Wenn die ›Weird Fiction‹† revoluzzt.

Zur Rezi.

•••

Nach dem bombastischen Ausflug in die konfliktreiche Globalisierungsgeschichte einer phantastischen Zweitschöpfungswelt schließe ich meinen Reisebericht nun mit einem thematisch nicht minder gegenwartsbezüglichen, bis auf Einschübsel meist indirekter Art gänzlich urbanem Erzählungspuzzle. Der nächste Autor ist auch so einer, der meint, dass man als Künstler sowohl seine art pour art-Haltung pflegen, und zugleich trotzdem zeitgenössisch auf der Höhe sein, und politisch-gesellschaftlich relevante Fiktionen von vergnüglicher Reife zustande bringen kann. Aber schon der Titel dürfte anklingen lassen, dass ›gnostischere‹ Fantasy auf einen zukommt.

Jeff Vandermeer: »STADT DER HEILIGEN & VERRÜCKTEN« –oder: Kalmartentakel und Pilzsporen.

Jeff Vandermeer: »STADT DER HEILIGEN & VERRÜCKTEN« –oder: Kalmartentakel und Pilzsporen.

Zur Rezi.

•••

[01] —Vorsicht, nicht die Küste rempeln. •••

Zurück

[02] Darum wissend, dass ich selbst eine Virenschleuder für oben genannte ›Kinderkrankheiten‹ aus dem Reich der Meinungsschieberei bin. •••

Zurück

[04] Gwenda Bond stellt in ihrem Artikel für

»Fantasy Goes Literary«

(»Novels with supernatural elements are finding a new readership«)

für Publishers Weekly Einschätzungen von Verlagen und Agenten zu diesem Phänomen vor. ••• Zurück

»Blumengarten vor der Seele« — Zitate von Jean Paul … und Uffreschung über ›Christen‹-Schmarrn

Eintrag No. 267 — Vor einiger Zeit hab ich mir die Hanser-Box mit den Werken Jean Pauls billig aus dem Ramsch gezogen. Jean Paul ist sicherlich ein geistvoller Autor, aber er ist auch ein großer gewundener Schwätzer vor dem Herren. Dennoch, lohnt sich bei ihm reinzulesen. Schöner alter Stil, mit Strichpunkt und Bandwumsätzen, die ganz fein und lebendig das echte ›Vor sich hin Denken‹ abbilden.

Was mich nervt an Jean Pauls Schreibe, ist, daß der Mann nicht zu Potte kommt. Da gibts Einleitungen und Vorwörter bis zum Abwinken, so richtig auf Handlung bin ich noch nicht gestoßen. Ist aber vielleicht auch egal, denn ich genieße die muntere Sprache und Gedankenspielerei, wenn ich beim Querblättern darüber stolpere, auch ohne daß sich 'ne Story bietet.

Gestern abend bin ich über das ›Jus de Tablette für Mannspersonen‹ Nummero Eins gestolpert, daß mich als Phantast freilich brennend interessiert, da es darin »Über die natürliche Magie der Einbildungskraft«‡ geht.

‡ In der dritten Abteilung des »Quintus Fixlein«, Hanser 1975, Band 7, S. 195ff.

Da der Spielraum der Sinne enger ist als der Phantasie: so entsteht die Täuschung, daß wir uns jene nur in den Ketten des Körpers und diese nur in den Zügeln des Willens denken, da wir doch ebensowohl in einem fort phantasieren als empfinden müssen.

{…} So zieht das Fernrohr der Phantasie einen bunten Diffusionsraum um die glücklichen Inseln der Vergangenheit, um das gelobte Land der Zukunft.

{…} Noch größer ist die phantasierende Kraft, wenn sie auswärts reicht und die Gegenwart selber zum Marmorblock oder Teige ihrer Gebilde macht.

{…} Im Rausche dringen die Wolken der innen brennenden Räucherkerzen hinaus und legen sich außen an den Gegenständen an und geben ihnen eine vergrößerte, abgeründete, zitternde Gestalt.

{…} In der Liebe ist das Amalgama der Gegenwart mit der Phantasie noch inniger. … eine geliebte Person hat den Nimbus einer abwesenden — einer gestorbenen — einer dramatischen. —

{…} Leute, deren Kopf voll poetischer Kreaturen ist, finden auch außerhalb desselben keine geringern. Dem echten Dichter ist das ganze Leben dramatisch, alle Nachbarn sind ihm Charaktere, alle fremde Schmerzen sind ihm süße der Illusion, alles erscheint ihm beweglich, erhoben, arkadisch, fliehend und froh, und er kommt nie darhinter, wie bürgerlich-eng einem armen Archivsekretär mit sechs Kindern — gesetzt er wäre das selber — zumute ist.

{…} Wir denken das ganze Jahr weniger mit Bildern als mit Zeichen, d. h. zwar mit Bildern, aber nur mit dunklern kleinern, mit Klängen und Lettern: der Dichter aber rücket nicht nur in unserem Kopfe alle Bilder und Farben zu einem einzigen Altarblatte zusammen, sondern er frischet uns auch jedes einzelne Bild und Farbenkorn durch folgenden Kunstgriff auf. Indem er durch die Metapher einen Körper zur Hülle von etwas Geistigen macht (z. B. Blüte einer Wissenschaft): so zwingt er uns, dieses Körperliche, also hier »Blüte«, heller zu sehen, als in einer Botanik geschähe.

{…} der dramatische Dichter überwältigt uns durch die Verwandlung der Wochen in Minuten und erweckt, indem er die tragische, vielleicht über Jahre hingesponnene Geschichte in wenige Stunden zusammenzieht, unsere Leidenschaften bloß darum, weil er ihnen gleicht, da sie auch wie Taschenspieler und Heerführer uns durch Geschwindigkeit berücken.

Weiter bin ich gestern abend beim Zu-Bett-gehen-Lesen nicht gekommen. Komisch. Warum hat dieser Jean Paul vor 200 Jahren (genauer: 1796 ist Quintus Fixlein erschienen) klüger, unverkrampfter und anregender über Phantastik schreiben können, als die ärgsten Fantasy-, SF- und Horror-Liebhaber heute (von den ›Literatur‹-Experten und bezahlten Meinungsschiebern mal ganz abgesehen)? Oder bin ich nur mal wieder schlecht drauf ohne es zu merken?

— Kann sein, die gegenreformatorische De-Sekularisierung durch unsere Grinse-Familien-Ministerin und der Posse vom geheuchelten C, und die »Popetown«-Hysterie von Menschen die nie MTV schaun, und die Überlegungen zur Verschärfung des Blasphemieparagraphen, mich nicht gerade ›happy‹ machen dieser Tage. Zu letzterem, der Blasphemie, hätt ich aber 'nen Büschel Gedanken anzubieten.

So eine Verschärfung der Blasphemieahndung könnt' ich akzeptieren, wenn dabei neutral ALLEN Glaubensrichtungen eine entsprechende Kartätsche gegen ALLE ANDEREN Glaubensrichtungen zugestanden wird, also:

• Rückwirkende Verhandlung der Zerstörung religiöser Symbole, Orte und Einrichtungen der Heiden durch die Christen (Entschädigung für gefällte Eichen, zerstörte Heiligtümer, Rückgabe heiliger Orte an ihre ursprünglichen Religionsgemeinschaften);

• Rückwirkende Verhandlung des Bauernlegens durch die Zisterzienser usw;

• Zudem: Wenn Christen gegen andere klagen können sollen, wenn sie ihren Glauben ungebührlich arg in den Dreck gezogen wähnen, warum sollten dann nicht auch Nicht-Religiöse dieses Recht erhalten. Dann könnte ich als an die Evolution ›Glaubender‹ wegen Blasphemie gegen jeden Christenphantasten klagen, der mit seinen Wahnwitzmärchen vom Intelligent Design oder Kreationismus über ›meine geheiligte Naturwissenschaft‹ abketzert.

Und wie sieht es aus mit einem Blubberblasenstatement der Frau Ursula von der Leyen (›C‹DU)

»Auf christlichen Werten basiert unsere gesamte Kultur.«

Das kann, ja das muß man als Blasphemie deuten. Christen haben das Feuer und das Rad erfunden, ja ja. Wie naiv muß man eigentlich sein, um so ein Leyen-Geschwätz zu glauben? Arrg, mein Pessimismus raunt mir, daß allzuviele Leut gern bereit sind an so eine Vereinfachung zu glauben. Mein innerer Schelm tröstet mich, und erinnert mich daran, daß diese christlich-politischen Propagandaschlümpfe auf ihre Art lustig sind. —Forward christian soldiers…

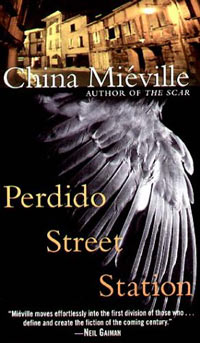

China Miéville: »Perdido Street Station« (»Die Falter«, »Der Weber«) oder: Thrillerhafte Monsterhatz in einer urbanen Weird-Fiction-Fantasia

Eintrag No. 261 — Ich bin ja bekennender Bas-Lag und China Miéville-Fan. Meine größte Sorge ist da freilich, ob ich als ›Fan‹ überhaupt nichtpeinlich über das von mir bewunderte Werk schreiben kann. Folgende Besprechung erschien zuerst in »MAGIRA 2003 — Jahrbuch zur Fantasy«, herausgegeben von Michael Scheuch und Hermann Ritter. Für die Molochronik z.T. gekürzt bzw. erweitert.

•••

China Miéville (1972) bietet in »Perdido Street Station«‡ Phantastik, die zwar mit dem Genre der Fantasy kokettiert, aber die Mode a la Tolkien meidet. So erzählt der Roman weder von mystischen Questen noch von Kämpfen des Guten gegen das Böse, sondern die fatalen Folgen des Zufalls sind der Ausgangspunkt der Handlung.

‡ Originaltaschebuchausgabe in einem Band; 867 Seiten mit Karte; Pan Books; London, 2001 — Entweder: Für die deutsche Ausgabe in zwei Bücher aufgeteilt als: 1. »Die Falter«; 2. »Der Weber«; aus dem Englischen übersetzt von Eva Bauche-Eppers; je 557 Seiten; Bastei-Verlag; Bergisch Gladbach, 2002. — Oder: Einbändige Sonderausgabe von Amazon.

Es beginnt mit zwei Aufträgen.

Es beginnt mit zwei Aufträgen.

Erstens: Der Universalgelehrte und Erfinder Isaac Dan der Grimnebulin soll einen Weg finden, daß der flügellose Vogelmensch Yagharek wieder nach Belieben fliegen kann.

Zweitens: Isaacs Geliebte Lynn ist Künstlerin. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit soll sie eine lebensgroße Skulptur des Verbrecherfürsten Vielgestalt (englisch: Mr. Motley) anfertigen.

Isaacs Recherchen führen zur Freisetzung von extrem gefährlichen, exotischen Labortieren. Nicht nur, daß diese Lebewesen auf ausgeklügelt schauderhafte Weise jagen und sich laben, sie sind zudem nur umständlichst überwindbar. Hilfsmittel gegen die Monster zu finden und die Viecher zu erlegen sind nun die Ziele einer kleinen verzweifelten Gruppe um Isaac.

Großartig versteht es Miéville, die Millionenstadt New Crobuzon zum Beispiel eben als Speisetafel für die gefährlichen Monster-Falter darzustellen. Überhaupt geht viel Verführungskraft des Buches von der höchst originell ausgestalteten Welt Bas-Lag, bzw. der Stadt New Crobuzon aus. Mit viel Liebe zum Detail wird uns eine kapitalistisch-industrielle Metropole geschildert, in der alles möglich ist, die brummt und schafft, ständig verdaut und gebiert, Sehnsüchte der Mächtigen erfüllt und Hoffnungen der Unmächtugen zernichtet.

Für mich ist New Crobuzon dabei durchaus verwandt mit Ankh-Morpork aus Terry Pratchetts Scheibenwelt, nur ungleich härter und grimmiger. Wo die Phantasie bei Pratchett der komödiantischen Verspieltheit frönt, gibt sich Miéville lieber dem Grotesken hin. Beide führen die Klischees der Fantasy vor, der eine um damit Satire zu betreiben, der andere, um dem Genre eine erfreuliche Frischzellenkurz zu verpassen.

Zum Beispiel Rassen: Miéville bietet unter anderem Vogel- Wasser- und Kaktusmenschen (sic!) und Insekenfrauen. Wie Miéville zurecht kritisiert, werden Rassen in der Fantasy oftmals nur als Kürzel benutzt (Zwerge gieren immer nach Gold, Elfen sind immer arrogant und Trolle dumpf), und er unterläuft diese langweilige Mechanik von phantasieloser Fantasy, indem er Allgemeinplätze über Rassen als genau das vorführt: als gedankenlose oder rassistische Vorurteile.

Auch der Umgang von Wissenschaft und Thaumaturgie (die X-Kunst) ist wohltuend innovativ. Magie ist ein Wissenschaftszweig von vielen und selten habe ich so schöne Spekulationen in der Fantasy gelesen, wie bei Isaacs Bemühungen um eine einheitliche Feldtheorie und Krisis-Energie, mit der er Yaghareks Problem zu lösen hofft. Zu den vielen Fäden und Themen der Monsterhatz wurden u.a. die Folgen von bedenkenlos eingesetzten ›Atomwaffen‹, der Verselbstständigung einer kypernetischen (= konstruierten) Intelligenz, blutig niedergerungenen Arbeiterstreiks, politischer Untergrundaktivisten, rassenübergreifer Geschlechtsbeziehungen verwoben. Dabei ist »Perdido Street Station« trotz flotter Ereignisfolge und bunter Schilderung nicht durchwegs aalglatt zu konsumieren, sondern spielt ganz bewußt mit punktuell ungestümer Wortwahl (siehe ›Hä?‹-Refelx), lyrischem Sprachfluß, Perspektivenwechseln und haarsträubenden Kulminationen.

China Miéville hat zwei große Interessen: Zum einen ist er in England als Sozialist politisch aktiv und hat sein Studium an der London School of Economics mit »Between Eqaul Rights« abgeschlossen. Zum anderen ist er ein echter Trash- und Monsterfan, der Rollenspielenzys als Unterhaltungslektüre verschlingt. Miéville nennt sich selbst einen Autor von ›Weird Fiction‹ und ihm ist nicht daran gelegen dem Leser tröstende Fantasy-Träume zu liefern, sondern er nutzt lieber die verstörenden, befremdenden Fähigkeiten des Genres. Mit traumwandlerischem Gefühl für Spannung, gute Dialoge und unterschiedlichste Athmosphären geschrieben, ist »Perdido Street Station« etwas, an das man fast nicht mehr glauben mochte: spekulative, provozierende Fantasy, schwindelerrend in seiner Erfindungswut und alles andere als tröstlich.

China Miéville hat zwei große Interessen: Zum einen ist er in England als Sozialist politisch aktiv und hat sein Studium an der London School of Economics mit »Between Eqaul Rights« abgeschlossen. Zum anderen ist er ein echter Trash- und Monsterfan, der Rollenspielenzys als Unterhaltungslektüre verschlingt. Miéville nennt sich selbst einen Autor von ›Weird Fiction‹ und ihm ist nicht daran gelegen dem Leser tröstende Fantasy-Träume zu liefern, sondern er nutzt lieber die verstörenden, befremdenden Fähigkeiten des Genres. Mit traumwandlerischem Gefühl für Spannung, gute Dialoge und unterschiedlichste Athmosphären geschrieben, ist »Perdido Street Station« etwas, an das man fast nicht mehr glauben mochte: spekulative, provozierende Fantasy, schwindelerrend in seiner Erfindungswut und alles andere als tröstlich.

Sehr zu dessen Wohl und zum verblüfftem Vergnügen des Rezensenten.

•••

Hier zu einer Liste der Molochronik-Einträge, die sich mit Miéville (mehr oder weniger) und seiner Art von Phantastik befassen.

Ricardo Pinto: »Der Steinkreis des Chamäleons«, Band 1 & 2 oder: Vertriebene im ummaurten Garten der Götter

Eintrag No. 262

Zuerst erschienen in »

MAGIRA 2003 — Jahrbuch zur Fantasy«, herausgegeben von Michael Scheuch und Hermann Ritter. Für die Molochronik z.T. gekürzt bzw. erweitert. —

EDIT: Um Autorenportrait ergänzt und Formatierung verbessert am 31. Mai 2008.

•••

— Die Gebieter herrschen schon seit langer Zeit über die ›Drei Lande‹. Laut ihren Legenden stammen sie von den Sternen. Ihre Macht gründet sich auf den Fleischtribut den die Bevölkerung entrichtet und auf eine erbarmungslose Justiz, die nicht knauserig mit Verstümmelungs-, Blendungs- und Kreuzigungsurteilen ist. Nur unter ihresgleichen dürfen die Gebieter, die Auserwählten, ihre Gold- und Schmuckmasken ablegen. Erblicken Untergebene ihre unverhüllten Gesichter — … siehe Justiz. Reinheit und Makellosigkeit der Abstammung ist für die Gebieter von zentraler Bedeutung, so tragen sie die Blutwerte ihrer Eltern (Seriennummer läßt grüßen) als Narben auf dem Rücken, was auch zur rituellen Indentifizierung dient.

— Die Gebieter herrschen schon seit langer Zeit über die ›Drei Lande‹. Laut ihren Legenden stammen sie von den Sternen. Ihre Macht gründet sich auf den Fleischtribut den die Bevölkerung entrichtet und auf eine erbarmungslose Justiz, die nicht knauserig mit Verstümmelungs-, Blendungs- und Kreuzigungsurteilen ist. Nur unter ihresgleichen dürfen die Gebieter, die Auserwählten, ihre Gold- und Schmuckmasken ablegen. Erblicken Untergebene ihre unverhüllten Gesichter — … siehe Justiz. Reinheit und Makellosigkeit der Abstammung ist für die Gebieter von zentraler Bedeutung, so tragen sie die Blutwerte ihrer Eltern (Seriennummer läßt grüßen) als Narben auf dem Rücken, was auch zur rituellen Indentifizierung dient.

Soweit empfiehlt sich »Der Steinkreis des Chamäleons« schon mal als Lektüre für alle, die in der Fantasy gerne und ausführlich die Schattenseiten menschlicher Kultur durchgespielt bekommen (und denen z.B. die Kulturbeschreibung in Michael Moorcocks »Elric von Melniboné« zu flüchtig war).

Angesiedelt in einer vorgeschichtlichen Zeit (mit Dinosauriern), begleitet der Leser die Bildungsreise des jugendlichen Karneol aus dem Hause Suth. Mit einem Teil seines Gefolges hat sich Karneols Vater auf eine Insel im Eismeer ins Exil begeben, fern vom paradiesischen Machtzentrum des Vulkankraterpalastes von Osrakum. Doch andere Gebieter kommen über das Meer und bewegen den Vater, eine wichtige Rolle bei der anstehenden Wahl des neuen Gottkaisers einzunehmen. Mit dem Verlassen der Insel endet Karneols behütete Kindheits- und Jugendwelt abrupt. In schmerzlichen Lektionen lernt er auf dem Weg nach Osrakum halbwegs, was seine Stellung als Gebieter eigentlich bedeutet; was dieser ›Job‹ an Distanziertheit, Selbstkontrolle und grausamen Kalkül verlangt. In Osrakum schließlich setzt er unwissentlich eine alte Prophezeiung in Gang.

Angesiedelt in einer vorgeschichtlichen Zeit (mit Dinosauriern), begleitet der Leser die Bildungsreise des jugendlichen Karneol aus dem Hause Suth. Mit einem Teil seines Gefolges hat sich Karneols Vater auf eine Insel im Eismeer ins Exil begeben, fern vom paradiesischen Machtzentrum des Vulkankraterpalastes von Osrakum. Doch andere Gebieter kommen über das Meer und bewegen den Vater, eine wichtige Rolle bei der anstehenden Wahl des neuen Gottkaisers einzunehmen. Mit dem Verlassen der Insel endet Karneols behütete Kindheits- und Jugendwelt abrupt. In schmerzlichen Lektionen lernt er auf dem Weg nach Osrakum halbwegs, was seine Stellung als Gebieter eigentlich bedeutet; was dieser ›Job‹ an Distanziertheit, Selbstkontrolle und grausamen Kalkül verlangt. In Osrakum schließlich setzt er unwissentlich eine alte Prophezeiung in Gang.

Ricardo Pinto war lange Zeit ein Designer für Computerspiele (unter anderem des Klassikers »Carrier Command«), und das ist den aberwitzigen Landschaften, bombastischen Architekturen und der perfide ausgeklügelten Gesellschaftshierarchie von »Der Steinkreis des Chamäleons« anzumerken. Pinto verfügt über viele originelle Ideen für seine Welt; weniger innovativ ist der Aufbau und Stil des Buches. So gerät manche Wegstrecke der beschwerlichen Reise(n) etwas langatmig und auch Karneols beständige Weigerung, sich gemäß seiner Stellung als Gebieter zu verhalten, zeitigt Längen. Da bin ich nun mal durch klassische Reiseberichte und alte Meister anspruchsvoll geworden im Lauf der Zeit. Doch werden diese etwaigen Längen durch intensive Abschnitte vollends ausgewogen, wenn Karneol neue Bauten und Stätten der Drei Lande ›besichtigt‹ (Panoramen!) oder anderen Gebietern begegnet (Mischung aus Duell und Konversation!).

Zwei Beispiele für wuchtige Phantastik-Bilder: So wird das Ausmaß der grausamen Gebieterkultur Karneols bei seiner Ankunft in Osrakum deutlich, wenn er erkennt, daß der Kieselstrand am Eingang des Hauses seiner Familie aus Abermillionen kleiner handgeschnitzten Figuren besteht. Oder die Bibliothek der Weisen — einer bis auf den Tastsinn verstümmelten Priesterkaste — in Osakum. Fenster und lichtlos (die Weisen orientieren sich in der Bibliothek anhand von Markierungen auf dem Steinboden), bewahrt sie das Wissen hunderter Generationen auf Perlschnüren; Größe, Form, Gewicht, Oberflächenstruktur und Temperatur (Koralle ist wärmer als Metall) einer aufgeschnührten Perle bestimmen dabei die Bedeutung des ›Schrift‹-Zeichens.

Zwei Beispiele für wuchtige Phantastik-Bilder: So wird das Ausmaß der grausamen Gebieterkultur Karneols bei seiner Ankunft in Osrakum deutlich, wenn er erkennt, daß der Kieselstrand am Eingang des Hauses seiner Familie aus Abermillionen kleiner handgeschnitzten Figuren besteht. Oder die Bibliothek der Weisen — einer bis auf den Tastsinn verstümmelten Priesterkaste — in Osakum. Fenster und lichtlos (die Weisen orientieren sich in der Bibliothek anhand von Markierungen auf dem Steinboden), bewahrt sie das Wissen hunderter Generationen auf Perlschnüren; Größe, Form, Gewicht, Oberflächenstruktur und Temperatur (Koralle ist wärmer als Metall) einer aufgeschnührten Perle bestimmen dabei die Bedeutung des ›Schrift‹-Zeichens.

Bemerkenswert aber ist noch etwas ganz anderes. Ricardo Pinto selbst bekennt sich offen zu seiner Homosexualität und scheut sich nicht, sie zu einem bedeutenden Thema seiner Trilogie zu machen. Bei seinen Erkundigungen in Osakrum trifft Karneol auf Osidian, einen der beiden Gottkaiseranwärter. Zusammen tollen sie vergnügt durch die verbotenen Gärten von Osrakum, bis üble Intriganten sie aus der Machsphäre des Hofes entfernen und mit diesem Cliffhanger endet der erste Band »Die Auserwählten«.

In »Die Ausgestoßenen« finden sich der milde und mitfühlende Karneol und sein hochmütiger und grausamer Geliebter Osidian unter Wilden in dem von gigantischen Maueranlagen umspannten und unterteilen Bewachten Land wieder. Mit der Verschleppung aus dem Garten Eden endet die unbeschwerte Liebe der beiden. Osidian ist nicht wie Karneol gewillt, sich den Sitten des sie aufnehmenden Stammes anzupassen. Der verhinderte Gottkaiser sinnt vermehrt auf Rache gegen seinen nun inthronierten Bruder und macht sich nur insofern Gedanken um die Menschen des Stammes, wie er sie für seine Zwecke einsetzten kann.

Auch wenn Pinto als Stilist und Dramaturg mehr hergeben könnt, als Weltenbauer überzeugt er mich. Auf seiner Homepage bietet er interessante Einblicke in seine Notizen und Skizzen zur Welt der Drei Lande. Ob die Geschichte den ganzen Aufwand und die ca. 1800 Seiten wert sein wird, wird sich erst mit dem Erscheinen des dritten Bandes zeigen. Mit vielen kenntnissreichen Anlehnungen an alte und (sogenannte) primitive Kulturen schafft es Pinto, eine magische Vorwelt (ohne Magie) zu erschaffen, die sich nicht hinter klassischen Phantasien von vergessenen vorgeschichtlichen Reichen verstecken muß.

•••

Der Steinkreis des Chamäleons (The Stonedance of the Chameleon); aus dem Englischen von Wolfgang Kerge; jeweils drei Karten, gebunden mit Lesebändchen.

- »Die Auserwählten« (The Choosen, 1999): 603 Seiten, Klett-Cotta, Stuttgart 2001; ISBN: 978-3-608-93241-6

- »Die Ausgestoßenen« (The Standing Dead, 2002): 624 Seiten, Klett-Cotta, Stuttgart 2002; ISBN: 978-3-608-93242-3

Jürgen Lodemann: »Siegfried und Krimhild« oder: Aus der Mitte Europas

Eintrag No. 259

Zuerst erschienen in »

MAGIRA 2003 — Jahrbuch zur Fantasy«, herausgegeben von Michael Scheuch und Hermann Ritter. Für die Molochronik z.T. gekürzt bzw. erweitert. —

EDIT: Um Autorenportrait ergänzt und Formatierung verbessert am 31. Mai 2008.

•••

Die älteste Geschichte aus der Mitte Europas

im 5. Jahrhundert notiert, teils lateinisch, teils in der Volkssprache,

ins irische Keltisch übertragen

von Kilian Hilarus von Kilmacduagh

im 19. Jahrhundert von John Schazman ins Englische,

ins Deutsche übersetzt, mit den wahrscheinlichen Quellen

verglichen und mit Erläuterungen versehen

von Jürgen Lodemann

So lautet der komplette Nebentitel dieser großartigen Neufassung der Geschichte des Nibelungenlieds. Kilian und Schazman sind dabei ebenso fiktiv, wie die durch sie auf Lodemann gekommene Urfassung der Nibelungen.

Zwanzig Jahre Recherchen und Schreibarbeit hat Jürgen Lodemann (1936) in den Roman »Siegfried und Krimhild« investiert. Er ist sonst eher bekannt als Gründer der SWF-Bestenliste, einer meinungsgeben Plattform im deutschen Literaturbetrieb.

Zwanzig Jahre Recherchen und Schreibarbeit hat Jürgen Lodemann (1936) in den Roman »Siegfried und Krimhild« investiert. Er ist sonst eher bekannt als Gründer der SWF-Bestenliste, einer meinungsgeben Plattform im deutschen Literaturbetrieb.

Da freu ich mich freilich, wenn ein solch repektabler Autor noch dazu mit den nötigen Schreibmuskeln gesegnet geduldig der Forderung Goethes nachkommt, aus den Nibelungen ein spannendes Volksbuch zu machen. Früh schon erkannten damals begeisterte Leser, daß man diese »älteste Geschichte aus der Mitte Europas« in einer Liga mit den großen Stoffen der Antike anzusiedeln kann.

Jedoch: Krasse Verdrehung wie der Mär von der Nibelungentreue der Nazis oder völlige Entleerung wie bei der Wormser Festspiel-Wurschtigkeit läßt bis heute für viele eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Epos anrüchig und suspekt erscheinen. Obwohl ihm das von einigen Kritikern attestiert wird, stellt Lodemanns Buch aber keine simple Gegenüberstellung von widersprechenden Weltauffassungen dar.

Jedoch: Krasse Verdrehung wie der Mär von der Nibelungentreue der Nazis oder völlige Entleerung wie bei der Wormser Festspiel-Wurschtigkeit läßt bis heute für viele eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Epos anrüchig und suspekt erscheinen. Obwohl ihm das von einigen Kritikern attestiert wird, stellt Lodemanns Buch aber keine simple Gegenüberstellung von widersprechenden Weltauffassungen dar.

Das seit Umberto Ecos »Der Name der Rose« bewährte (postmoderne) Verfahren der Vermengung von Fakten mit fiktiven Quellen nutzt Lodemann, um seine politischen und dramatischen Spekulation enger am Ideal historischer Authenzität entlang zu gestalten.

Die Szenenfolge der Geschichte stehen ja fest: Siegfrieds Heldentaten im Dienste des Wormser Hofes; seine Liebe zu Krimhild und die Beihilfe, die er ihrem Bruders Gunther bei der Brautwerbung um Brünhilde leistet; die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Bräuten Krimhild und Brünhild; der Verrat an Siegfried und seine Ermordung durch den Wormser Heermeister Hagen; der Wahnsinn der trauernden Krimhild und ihre Heirat mit Etzel; Krimhilds Rache an den Mördern Siegfrieds und das Blutbadfinale im Saalbrand. So klar die Taten beschrieben sind, so unklar bleiben größtenteils bis heute die Beweggründe der Figuren, die Hintergründe der Geschehnisse. Eine (eindeutige) Urfassung aus der Zeit der Ereignisse wird zwar von der seriösen Forschung inzwischen als sehr wahrscheinlich angenommen, aber (noch) ist sie nicht gefunden worden. So schildern die drei bedeutendsten der uns bekannten Quellen aus der Zeit um 1200 bereits zeitgeschichtlich gefärbte Versionen der Geschichte, z.B. lassen sie Siegfried mal als naiven Gutmenschen, mal als heidnischen Tölpel erscheinen.

Die Deutung der Ereignisse, die Lodemann anbietet, ist so unerhört und abwegig nicht. Auf der einen Seite stehen die lateinisch-christlichen Herren, auf der anderen die Heiden von jenseits der Reste des römischen Reiches. Das Machtstreben der heiligen Mutter Kirche und die Nulltoleranz gegenüber naturreligiösen Freidenkern bietet eine Schnur, auf der Lodemann die einzelnen Stationen des Nibelungenliedes überzeugend aufzufädeln weiß. Die politische These und Tendenz des Buches manifestiert sich vielleicht am klarsten in der einzigen großen Hinzudichtung von Lodemann, Bischof Ringwolf, dem eigentlichen Machthaber zu Worms.

Der zweifarbige Schriftsatz (wie eine Simultanübersetzerstimme folgen in Rot die Übersetzungen etwa lateinischer Begriffe, sowie geographische, geschichtliche, mythologische und ethymologische Erläuterungen) ist gewöhnungsbedürftig, macht das Buch aber nebenbei zu einer unterhaltsamen gegenwartsbezogenen Gesellschaftskritik. Zumindest ich kann nicht sagen, daß Lodemann sich ein endgültiges, einseitiges Urteil gönnt sich , vielmehr hütet er sich aus den geschilderten Gegensätzen einen manichäischen Konflikt zu machen und läßt das Heldentaten-Buch, die Megatragödie melancholisch und ehrfürchtig ausklingen.

Der zweifarbige Schriftsatz (wie eine Simultanübersetzerstimme folgen in Rot die Übersetzungen etwa lateinischer Begriffe, sowie geographische, geschichtliche, mythologische und ethymologische Erläuterungen) ist gewöhnungsbedürftig, macht das Buch aber nebenbei zu einer unterhaltsamen gegenwartsbezogenen Gesellschaftskritik. Zumindest ich kann nicht sagen, daß Lodemann sich ein endgültiges, einseitiges Urteil gönnt sich , vielmehr hütet er sich aus den geschilderten Gegensätzen einen manichäischen Konflikt zu machen und läßt das Heldentaten-Buch, die Megatragödie melancholisch und ehrfürchtig ausklingen.

Diese Nibelungen sind mehr als eine willkürliche Vermengung von wilden Helden- und blutrünstigen Rachegeschichten. Bemerkenswert ist zudem, mit welch großer Sprachfreude und atemberaubender Vorstellungskraft »Siegfried und Krimhild« geschrieben ist. Hier wird spannend und kenntnisreich sichtbar gemacht — und nichts anderes bedeutet das Wort ›phantastisch‹.

•••

Siegfried und Krimhild: Zweifarbige Typographie; 886 Seiten.

Gebunden mit Lesebändchen; Klett-Cotta, Stuttgart 2002; ISBN: 978-3-608-93548-6

Taschenbuch bei DTV, München 2005; ISBN: 978-3-423-13359-3

Molosovsky ist unterwegs in Ambra

Eintrag No. 249 — Ein Hoch auf den Klett-Cotta Verlag, der mich in dieser Saison mit zwei wundervollen neuen Phantastik-Büchern beglückt: einmal Ian R. McLeods »Aether« (einem wunderschönen Bildungs- Karriereroman in einer viktorianischen Alternativwelt mit Klassenkampf & Zeitenwende, Magie, ›Gothik Novel‹- & ›Steampunk‹-Elementen), und Jeff VanderMeers »Die Stadt der Heiligen und Verrückten« (fürderhin: »SHV«).

Wenn man ›Fantasy‹ in Traditionen zu teilen gewillt, bemüßigt oder geneigt ist, dann disputiert man früher oder später über solche Gegensätze wie ›J.R.R. Tolkien vs. China Miéville‹ (wie ich vor Kurzem bei Bibliotheka Phantastika) — da bin ich nun sehr froh, daß sich VanderMeers kapitalen Phantastik-Werk (das in vielerlei Hinsicht meinen ›feuchten Träumen‹ von richtig feiner Phantastik entspricht) bisher mit außergewöhnlicher Begeisterung gewidmet wird.

Wenn man ›Fantasy‹ in Traditionen zu teilen gewillt, bemüßigt oder geneigt ist, dann disputiert man früher oder später über solche Gegensätze wie ›J.R.R. Tolkien vs. China Miéville‹ (wie ich vor Kurzem bei Bibliotheka Phantastika) — da bin ich nun sehr froh, daß sich VanderMeers kapitalen Phantastik-Werk (das in vielerlei Hinsicht meinen ›feuchten Träumen‹ von richtig feiner Phantastik entspricht) bisher mit außergewöhnlicher Begeisterung gewidmet wird.

Die F.A.Z. fährt bei mir fett Goodie-Points ein, da dort der geschätzte Dietmar Dath »SHV« bejubelt (09. Dez. 2005, S. 34:)

»Man darf dieses vielstimmig erzählte, auf durchaus unheimliche Weise luxuriöse Buch ruhig dem Fantasy-Genre zuschlagen. Man sollte sich aber nicht darüber täuschen, was das in diesem Fall bedeutet: Die vielen Fakten über Ambras Straßen und Türme, Plätze und Auswegslosigkeiten dienen ganz und gar nicht demselben Zweck, wie etwa die Exkurse, die J.R.R. Tolkien im Gewebe seines ›Herren der Ringe‹ über die Herkunft von Pfeifen oder die Dialekte erfundener Sprachen einflicht. Wo nämlich bei den Schöpfungen der Neomythologen vom tolkienschen Schlag die Sachtext-Splitter immer eine Vertiefung und Festigung der Illusion bezwecken, man befände sich in einer runden, geschlossenen anderen Welt, frißt das Morbide, ›nach stockfleckigem Papier‹ riechende, von ›extremer Gicht‹ und Wahnsinn Angekränkelte in den Dokumenten aus VanderMeers magischer Stadt gerade den Traumbildcharakter des Ganze an. Dieser Dichter will eben nicht das Stimmige und Runde, sonders Ausgefranste und ontologisch Dubiose darstellen.« {…} »Wie immer bei den bestechensten phantastischen Texten ist es vielmehr gerade nicht die blühende Ausgedachtheit des Erzählten, was beeindruckt, sondern die Vielzahl der erstaunlichen Momente, an denen sich das Vermögen der Phantastik enthüllt, den sturen alten Konkurrenten ›Realismus‹ auf seiner Bahn am Rand der Tatsachen sozusagen links zu überholen und ein Bild von der Wirklichkeit zu entwerfern, das man als stimmiger und wahrer erlebt als das bloß brav abgemalte.«

Wobei ich hier einen kleinen Einspruch anbringen muß, denn ›abgemalter (schaler) Realismus‹ und ›erstaunliche (stimmige) Phantastik‹ erscheint mir eine zu vage Umschreibung, für die Gegensätzlichkeit der beiden erwähnten Fiktions-Praktiken. Egal ob eine Fiktionswelt die Gesetze und Bedingungen unserer ›Echtwelt‹ nicht überschreitet, oder darüber hinaus phantastische Unmöglichkeiten erfindet, beide Arten von ausgedachten Geschichten gehen von unserer ›normalen‹ Echtwelt aus. Sonst ließe sich kein verständlicher Text schreiben oder lesen. Für mich sind z. B. »Finnegans Wake« oder der »Codex Serafinianus« Extremwerke, die sehr anschaulich und spannend größtmögliche Argheit an Devianz vom ›normalen Realismus‹ oder auch ›verständlichen Fiktionen‹ anstreben.

Und in der neuesten Ausgabe von Alien Contact gibt im Interview mit Peter Wild der Dichter selbst noch Zunder für ein amœnokratisches Auffackeln von Phantastik:

»Im Hintergrund all meiner Geschichten steht die Subjektivität der Welt. Die Geschichte an sich ist subjektiv — alles außer Namen, Daten und anderen grundlegenden Elementen wird aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet und vorsortiert, jedem Bericht liegt ein bestimmter Standpunkt zugrunde, und damit ist er subjektiv. Daraus entstehen fiktive Texte, die wir als Sachtexte behandeln. Das ist jetzt nicht sonderlich neu, aber dieses Wissen auf eigentliche Erzähltexte anzuwenden — das könnte sehr wohl etwas Neues sein ... ich glaube, in der Welt herrscht eine Art natürliche Spannung, die von dieser Vielzahl unterschiedlicher Standpunkte verursacht wird, von denen aus jeder angeblich objektive Vorfall betrachtet werden kann. Wenn ich den Blickwinkel wechsle, dann deswegen, weil man, um in fiktiven Texten zu irgendeiner Form von »Wahrheit« zu gelangen, jede allein gültige Wahrheit scheuen muss. Um ›Realität‹ und ›Phantasie‹ miteinander zu verschmelzen, muss man mehrere Spezialisten nach ihrer Meinung fragen und sie dann aufeinander loslassen.«

Ach, bei solchen Gedanken blüht mein Herz auf. Auch wenn Schlingel Jeff durchaus ein bischen arg so tut, als ob er der Erste währe, der sich humorvoll und unterhaltend solcher Metatext-Inversionen und -Verwieise in ›Genre‹-Phantastik-Sphären bedient. Ich mein, wer heutzutage um die Dreissig ist, muß schon am Arsch der Welt dahinvegiert haben oder weitetstgehend unverspielt sein, wenn er noch nie was von kommerziellen Unterhaltungs-Rollenspielen mitbekommen hat. In Spiel-Charaktere schlüpft man nicht erst, seit es Konsolen- und PC-Games gibt. In Zeiten, als die digitalen Welten noch superprimitiv durch ASCI-Zeichen dargestellt wurden, hat man analog mit Charakterblättern, Lageplänen und Zinnfiguren (sowie einem beliebig monströs erweiterbaren Fundus an Ereignis-Tabellen, Hintergrundinfos, Hand-Outs* bis hin zu Mukke, Raumathmo und verbundenen Augen) das gemeinsame (sic!) Fabulieren in narrativen VRs betrieben. Rollenspieler kennen das In- und Nebeneinander von ›narrativer Fiktion‹ (Story) und ›Sachtext-Fiktion‹ (Enzy) entsprechend aus ihren Regel- und Kultur-, Monster-, Charakter-, Abenteuer-, Ausrüstungs-Handbüchern. Vor allem seit einer kleinen Kulturrevolution auf dem Gebiet der Rollenspiele, die sich in so ohngefähr in den Grundge-Zeiten Anfangs der Neunziger abspielte; White Wolf fuhr Erfolge mit seinen dezidiert als ›Storytelling Game‹ titulierten »World of Darness«-Reihen ein. Da gibts dann schon mal das ein oder andere besondere Buch, das keine spieltechnischen Regeln enthält, als vielmehr als Enzy-Artefakt auftritt (»Book of Nod« aus dem »Vampire: The Masquerade«-System ist mir noch in Erinnerung). Auf dem Gebiet der Comics fällt mir die wunderbaren und äußerst schönen Werke von Francois Schuiten und Benoit Peeters ein, den besten Überblick (oder die tiefste Verwirrung) bietet deren »Reiseführer zu den Geheimnisvollen Städten«. — Ich knie nieder vor VanderMeer, weil er als Prosaist selbst Gefallen an Buch-Artefakten bekundet, und auch den Mut hat, so ein aus der Phantasie-Welt übergreifendes Artefakt anzubieten.

* siehe Borges: »Tlön, Uqbar, Orbis, Tertius«, z.B. in »Fiktionen«, Fischer TB 1992.

•••

Mehr zu Jeff VanderMeer:

• Einführung von Jeffrey Ford;

• Jeff VanderMeer: Making Of »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« Teil Eins und Teil Zwei;

• dito : »Exponat H«;

• dito: »Die Geschichte der Knochenschnitzer«;

• Rezi von SF-Leszikel-Kammeraden Jakob Schmidt.

• Wunderbare Leseprobe des Beginns von »Hoegbottons Führer zur Frühgeschichte der Stadt Ambra von Duncan Shriek«

EDIT: Kleine Ergänzungen und Satzbügelein.

Lesende Weltenwanderer

(Gesellschaft, Phantastik) — Bücher SIND (buchstäblich) magische Gegenstände: sie ermöglichen uns Kontakte mit entfernten und verstorbenen Menschen. Allein beim Lesen, und doch zusammen mit einem kleinen Fruchtprodukt eines anderen Menschen, egal, wo der im Augenblick als Person sein mag. Schriftzeichen reihen sich aneinander, sprechen zum Leser, erzählen, beschreiben, argumentieren — und graphische Elemente erhellen als optische Ideen- und Zeitkapseln die Bleiwüste der Lettern.

Ganz schnell der Hinweis, daß ich mich seit kurzem auch bei Bibliotheka Phantastika herumtreibe. BibPhant ist eine der besten deutschsprachigen Seiten zu phatastischer Literatur, spezieller zur Fantasy. Viele Rezensionen, interessante Theorie-Texte und ein sehr munteres und angenehmes Forum bietet die Seite.

Neben meiner Vorstellung im Forum hab ich mich zuerst der Klassiker-Problematik gewidmet und meine (recht grobe und willkürliche) Top Ten an Phantastik BIS J. R. R. Tolkien (also bis zum Ende der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts) geliefert. Aus einer Bemerkung von mir über meine Tolkien-Skepsis, die ich fauler Sack anhand eines Links auf China Miévilles Text »MITTELERDE TRIFFT AUF MITTELENGLAND — Eine sozialistische Tolkienbetrachtung« verdeutlichen wollte, entstand dann der mittlerweile über 50 Seiten lange Thread »China Miéville vs JRR Tolkien«. Auf diesen langen ›Über Gott und die Welt‹-Thread folgten nun weitere Threads, und meine letzte Antwort in »Welchen Nerv trifft Tolkien/Fantasy?« möcht ich hier auch den Molochronik-Lesern anbieten, da ich dabei auf zwei aktuelle Magazine verweisen kann.

•••

Stichpunktartig meine Zusammenfassung von Norbert Bolz seinem Beitrag im »Cicero« 12/2005.

Ich meinte ja, das dies Teichs Frage vielleicht beantwortet:

Welchen Nerv trifft Tolkien/Fantasy allgemein und welche Umstände in unserer Gesellschaft führen dazu, das scheinbar immer mehr Fantasy gelesen/geschaut wird?

»Warum Brown und Potter?« soll wohl dem Cicero-Leser eine Draufsicht-Erklärung bieten, warum (eine gewisse) Phantastik so populär ist. In einem Kasten hats die 10 erfolgreichsten Bücher des 2005er-Jahres: Sechs Titel sind Genre-Kernbereich (Brown mit »Sakrileg« und »Diabolus«, Rowling mit HP6, Schätzing mit »Schwarm«, Funke mit »Tintenblut«, Colfer mit »Artemis Foul«), drei weitere rechne ich zum Randgebiet der Phantastik (Coelho mit »Zahir«, Lelord mit »Hectors Reise« und Leon mit einem Brunetti-Krimi†) und nur ein Titel der kaum phantastisch ist (Fröhlich mit »Familienpackung«).

† Warum Donna Leon für mich sehr Phantastik-ähnlich ist: weil Krimi als Genre viele Gemeinsamkeiten mit anderen U-Genres hat; und Venedig ist für viele Leser sicherlich genauso gut als Exotik vergnüglich, wie erfundene Welten. — Zudem ist Brunetti eine Serie, also auch bessere Soap. Viel Genre-Phantastik kommt als Serie mit mehr oder minderen Soap-Charakter daher.

Der Nebentitel des Bolz-Beitrages lautet »Die Konjunktur der Deutungsmächtigen in einer entzauberten Welt«. — Auch Bolz umschreibt also die Moderne und Aufklärung als Entzauberung. Er schreibt:

»Im Zeitalter der Informationsüberlastung wird Bedeutsamkeit zum ultimativen Luxus.« … »Wir erinnern uns: Aufklärung bedeutet Enttäuschung††. Der Prozess der Wissenschaft beraubte uns der Einfachheiten und Naivitäten.«

†† Man beachte den Doppelsinn: ›Enttäuschung‹ als was trauriges, weil sich etwas nicht erfüllt, vertrauen gebrochen wurde und ›Ent-täuschung‹ als etwas Befreiendes, Klärendes, Durchschauendes.

Die Welt ist also im Fortgang der Moderne gehörig komplizierter geworden, das Leben wurde zwar durch allerlei ›Schnickschnack‹ erleichtert, aber insgesammt alles andere als einfacher. Überall wimmelt es von Zeichen, Symbolen und Bedeutungen, alles mögliche will gewartet, programmiert, mit persönlichen Einstellungen versehen werden.

Bolz führt — wie ich finde sehr richtig — den Detektiv und Spion als die neue Archetypen der Moderne an, denn sie…

»üben die neue Optik des Dechifrierens ein. Nun erscheint uns die Welt nicht mehr als vertrauter Horiziont, sondern als unverstandener Text. Und der Kryptologe, der Code-Brecher wird zum Helden der modernen Welt. Wo wir nur sinnlose Daten und Zeichen sehen, zaubert er Bedeutung hervor.«

Das gilt auch für Genre-Leser oder Phantastik-Leser. Jeder Leser entschlüsselt beim Lesen. Und Fantasy-Welten verlangen einiges Geschick vom Leser, wenn er sich mit all den exotischen und fremdartigen Dingen was Sinnvolles vorstellen will.

Dieser Zugang zu Bedeutung, Wahrheit fasziniert. Symbole zuordnen zu können, die Kompliziertheiten der Welt aufgedröselt zu bekommen, wie dies eben Brown-Held ›Symbologe‹ Robert Langdon macht, oder die Gut-Böse-Milieus von Fantasywelten a la Potter (oder Tolkien) vorführen.

Bolz wertet diese Angebote als

»›Heilmittel‹ gegen das Chaos, gegen die Regellosigkeit und Unübersichtlichkeit unserer Welt«

und meint zum Ende:

»Uns fehlt heute die Horizontbegrenzung, die früher der Mythos leistete; also das was Nietzsche als ›umhüllenden Wahn‹ bezeichnet hat. Und wir spühren heute, das uns ein funktionales Äquivalent für die Mythen fehlt, die Wache an der Grenze zum Unvertrautem hielten. Gegen die Entzauberung der modernen Welt durch Wissenschaft und Technik setzt ein Marketing heute auf Strategien der ästhetischen Wiederberzeuberung. {…} Das religiöse Bedürfniss siedelt sich auf dem Ulterhaltungsmarkt an — in einer Welt der Magie, des Totemismus und Fetischismus.«

Da ballt sich einiges, und mag ein bischen schwurbelig klingen. Je nachdem, wie man ›Religion‹ und ›Mythos‹, ›Fetischismus‹ usw versteht, kann man diese Bolz-Sätze ganz schon respektlos deuten oder quer in den Hals kriegen. Ich les so was meist mit großer Gutmütigkeit.

Ergänzend dazu ein weiterer aktueller Lese-Tip:

Die aktuelle Ausgabe von »Literaturen« widmet sich dem Glauben, und bietet Herrn Safranskis knappe Unterscheidung zu ›heißer‹ und ›kalter‹ Religiösität an:

»In der christlichen Überlieferung kommt alles darauf an, dass Gott ein transmundanes, weltjenseitiges Etwas ist: eine Größe, die es mir erlaubt, im Akt des Glaubens in der Welt zu sein, aber ganau diesen Schritt des Transzendierens vollziehen zu können. Und es gibt eine ganz andere Art von Religiosität, die ehr monistisch verfasst ist. Ihr geht es darum, eine Vertiefung der Erfahrung zu ermöglichen, die uns an den Weltengrund bringt, der in uns selbst als Spiritualität enthalten ist.«

Entsprechend denkt Safranski nicht, daß das neue Interesse an Religion den Offenbahrungsreligionen gilt, sondern

»ehr einer psychotechnischen Religiosität. {…} Jeder bastelt im Hobbykeller seine eigene Religiosität mit esoterischen Einschlägen.«

Unterm Strich: als Hobby-Semiotiker interssieren mich schon läger diese Übergänge aus Zeichendeutungs-Freude und Sinnmach-Systemen. Phantastik-Literatur und ihre Genres bieten wunderbare Übungs- und Unterhaltungsparkours zum Deuten und Sinn-Ausprobieren an. Ich stimme hierbei Eco zu, daß

»Indem wir Romane lesen, entrinnen wir der Angst, die uns überfällt, wenn wir etwas Wahres über die Welt sagen wollen.«

Entsprechend möchte ich auch Bolz widersprechen, wenn er sagt, daß es heute so gar keine funktionalen Mythen gibt. Ich sage: sie machen sich schon seit seit einiger Zeit immer mehr im Mainstream breit (indikatorisch für mich die ersten Generationen, die mit Blockbuster-, Serialien-Stories, RPG-Welten, Computer-Spielen aufgewachsen sind). Auch geforscht wird dazu, z.B. bezüglich Subkulturen und Urbanen Legenden.

Die Genres selbst zeigen grobe Bereichsumgrenzungen der modernen Mythen: Agenten, Spione, Piloten, Prospektoren, Wissenschaftler aller Art (vor allem solche, die mit Seltsamkeiten in Kontakt kommen, wie Zoologen, Geologen, Ethnologen, Quantenschieber usw). Räuber und Gendarm treiben sich verwandelt ebenfalls noch im Mainstreambereich herum, ebenso die Reichen und Schönen sowie die Ausgestoßenen und Verdammten.

Safranskis Religiositäts-Unterscheidung kommentier ich im Geiste u.a. so: ›kalt‹ ist individualisierte Spiritualität nicht nur, weil ›wir Konsumenten und Hobbysinnmachmaschinen-Bossler‹ zwischen der eigenen Spiritualität und der rational-sekular formatierten Gesellschaftverfassung unterscheiden, und uns vom Absolutheitsanspruch (auch Ausrichtung des Lebens, der Gesellschaft nach spirituellen Richtlinien) distanzieren; ›kalt‹ ist diese auf dem Markt und in Fan-Kreisen gehandelte Spiritualität auch deshalb, weil an ihr Firmen als unterhaltungsindustrielle Teilnehmer mitgestalten.

Einen Ausblick, was das auch bedeutet, bietet der Artikel »Der Mensch als Tourist« von Krystian Woznicki bei Telepolis.

Von Bolz und Safranski (oder anderen öffentlichen Deutern) kann man halten was man will. Safranski schätz ich schon (gute Schopenhauer-Bio von ihm gelesen), Bolz kenn ich nur von kurzen Texten. Beide dünken mir aber ganz interessante, moderne Köpfe in einem sonst doch mMn recht biederen intellektuellen Medien-Milieu.

»Ich mach mir die Welt, wiediwidi-wie sie mir gefällt.« — Ganz so einfach ist das zwar nicht, aber es ist eine gute Praxiseinstellung.

»Her mit dem Schwert, ich muß die Welt retten!«, oder: Diana Wynne Jones und ihr »Tough Guide to Fantasyland«

Eintrag No. 230 — Diana Wynne Jones wird in England seit vielen Jahren als Fantasy-Autorin geschätzt. Mit der diesertage in unseren Kinos laufenden Verfilmung von »Das wandelnde Schloß« durch die japanischen Ghibli-Animationsstudios von Meister Miyazaki wird Diana Wynne Jones nun wohl auch bei uns mehr zu einem geläufigen Geheimtip unter Jugendbuch- und Fantasy-Kennern (wer immer das sein mag). Sie hat selbst noch Vorlesungen von J. R. R. Tolkien und C. S. Lewis besucht, und gibt dennoch (oder gerade deshalb) mit »The Tough Guide to Fantasyland« (etwa: »Der herbe Reiseführer nach Fantasyland«) ein humorgeballtes Kontra auf all die zu liebgewonnenen Versatzstücke des Fantasy-Genres.

Lob und Jubel von mir nachträglich für den Bastei-Verlag, der das Buch 2000 unter dem Titel »Einmal zaubern, Touristenklasse« verlegte.

Wir erinnern uns: In den Fünfizigerjahren des letzten Jahrhunderts erschienen die drei Bände der »Herr der Ringe«-Trilogie von Tolkien. Erwartet hatte man eine Fortsetzung des erfolgreichen Kinderbuches »Der Kleine Hobbit« und bekommen hatte man eine überbordende Super-Queste nach einem Ausweg, um der sich alles unterwerfenden Macht der Moderne zu entkommen. Nicht viel geschah, bis die Hippies in den Sechzigern den zum Großmärchen aufgeblasenen Kriegs-Epos des Kampfes zwischen Gut und Böse für sich entdeckten. Der Meister von Mittelerde selbst war entsetzt über seine neue Leserschaft, die er als ›langhaarige Irre‹ bezeichnete.

Wir erinnern uns: In den Fünfizigerjahren des letzten Jahrhunderts erschienen die drei Bände der »Herr der Ringe«-Trilogie von Tolkien. Erwartet hatte man eine Fortsetzung des erfolgreichen Kinderbuches »Der Kleine Hobbit« und bekommen hatte man eine überbordende Super-Queste nach einem Ausweg, um der sich alles unterwerfenden Macht der Moderne zu entkommen. Nicht viel geschah, bis die Hippies in den Sechzigern den zum Großmärchen aufgeblasenen Kriegs-Epos des Kampfes zwischen Gut und Böse für sich entdeckten. Der Meister von Mittelerde selbst war entsetzt über seine neue Leserschaft, die er als ›langhaarige Irre‹ bezeichnete.

Wer jemals den Disco-Song »Where there is a whip, there is a will« aus der Zeichentrickfassung des »Herren der Ringe« gehört hat, wird Tolkien verstehen können. Hier in Deutschland ist dieses Lied aus der TV-Fortsetzung von Ralph Bashkis Kino-Fassung kaum bekannt.

Wie man's auch nimmt, hat Tolkiens Mittelerde einen enormen Einfluß auf die populäre Kultur. Dieser exzentrische Linguist hat das Erfinden einer eigenen Welt mit einer Ernsthaftigkeit durchgezogen, die es bis dahin nicht gab. Frühere Phantasie-Welten sind im Vergleich zu Tolkien ehr oberflächlich und unverästelt. Niemals zuvor hat ein Autor in diesem Umfang zuerst Kosmologien, Landkarten, Genealogien, Geschichts-Chroniken, Legenden, Lieder, Verse und verschiedene Sprachen erstellt, um erst dann seine Geschichte in dieser Welt zu erzählen. Vor Tolkien blieb entsprechend veranlagten Lesern nur, die Felder der echten Geschichte, der Religionen, Großideologien und der Esoterik zu besuchen, wenn sie sich einer umfassenden literarischen ›Wirklichkeit‹ zwecks Selbstergänzung hingeben wollten.

Bis heute wird diese mächtige Sinnmachmaschinen-Qualität der ›Fantasy‹ von den Hardcore-Verfechtern der sogenannten ›richtigen und ernsthaften‹ Literatur scheel beäugt. Kein Wunder: Haben doch mit dem Fortschreiten des von Tolkien selbst so verachteten Moloch Moderne — der alles in kleine Konsumier-Portionen für Club-Urlaube abpackt — mehr oder weniger geschickte Pauschal-Reiseveranstalter Routen ins Tolkien'sche Terrain etabliert, auf denen die Touristen immer-tröstliche Helden- und Märchengeschichten genießen können.

<a href=""www.amazon.de""> Bereits 1996 hat Diana Wynne Jones ihren »Tough Guide to Fantasyland« in England veröffentlicht, der in fast 500 alphabethischen Einträgen von ›Adept‹ bis ›Zombies‹ die typischen Eigenheiten dieser Literatur kenntnisreich aufzählt, und spöttisch analysiert.

Bereits 1996 hat Diana Wynne Jones ihren »Tough Guide to Fantasyland« in England veröffentlicht, der in fast 500 alphabethischen Einträgen von ›Adept‹ bis ›Zombies‹ die typischen Eigenheiten dieser Literatur kenntnisreich aufzählt, und spöttisch analysiert.

So ist keine ›Tour‹ vollständig ohne eine ›Karte‹. Touristen gelangen oft mittels eines ›Portals‹ an ihren ›Ausgangsort‹, zum Beispiel der kleinen Stadt Gna'ash.

Tja, mancher Leser wird bereits von derartig exotischen Ortsnamen wie Gna'ash verwirrt. Von solchen Irritationen rührt viel des schlechten Rufes der Fantasy und Phantastik. Wie gut, daß bereits zu solch grundlegenden Dingen wie ›Apostophen‹ und ›Namen‹ der »Tough Guide« den Fantasy-Unkundigen Verständnishilfe reicht. So gibt es drei Theorien zur Aussprache eines Ortsnamens wie Gna'ash.

1. Man ignoriert den Apostroph und einfach nur das Wort aus. (Dann Gna'ash = Gnash.)

2. Man läßt eine Pause oder Lücke an der Stelle des Apostrophen. (Dann Gna'ash = Gna-ash.)

3. Man macht eine Art Gluckslaut für den Apostrophen. (Dann Gna'ash = Gnaglunkash.) Personen mit unsicher sitzenden Mandeln sollten mit einer der ersten beiden Theorien vorlieb nehmen.

Hat man in Gna'ash das örtliche ›Wirtshaus‹ gefunden, sucht man dort seine Tour-›Gefährten‹ zusammen, ißt seinen ›Eintopf‹, mietet eine ›Kammer‹ für die Nacht und nimmt (wers braucht) an einer ›Kneipenschlägerei‹ teil. Am nächsten Tag kauft man auf dem ›Marktplatz‹ seine ›Kleidung‹ — zu der unbedingt ein ›Kapuzenumhang‹ gehört —, sein ›Schwert‹, ›Pferd‹ und den ganzen anderen Krempel für eine ›Queste‹. Bevor man aufbricht, sollte man noch den ansäßigen ›Magier‹ wegen des Schwertes konsultieren. Immerhin ist der längste Einträg des »Tough Guide« diesen Erz-Gadgets der Fantasy gewidmet.

Nun gehts auf zur großformatigen von ›Mystischen Meistern‹ moderierten Schnitzeljagd durch alle Gebiete die auf der ›Karte‹ zu finden sind. Gewürzt wird diese Schatzsuche nach einem ›Quest-Gegenstand‹ durch schwieriges Terrain und den ›Finsteren Herrscher‹. Hat man nach verschiedenen ›Zwischenfällen‹, ›Konfrontationen‹ und ›Kämpfen‹ das ›Quest-Objekt‹ gefunden, geht man daran, den ›Finsteren Herrscher‹ zu besiegen und/oder packt die ›Weltrettung‹ an. Wie auch immer: im dritten (oder auch fünften) Teil der Trilogie kommt es zum ›Abschluß‹ der Geschichte, siehe ›Geburtsrecht‹, siehe ›Verschollener Thronfolger‹.

Diana Wynne Jones kratzt mit ihren Einträgen zu ›Wirtschaft‹ (Ökonomie, siehe auch ›Stickereiarbeiten‹), ›Umwelt‹ (Ökologie, siehe auch ›Läuse‹) und ›Import/Export‹ an der oberflächlichen Daumenlutscher-Komplexität vieler Fantasy. Die zusammenkonstruierten Handlungen nimmt sie auseinander, indem sie darlegt, daß in ›Fantasyland‹ eben ›Legenden‹, ›Prophezeiungen‹ und ›Träume‹ als Informationsquelle für die ›Helden‹ weitaus zuverläßiger sind als ›Geschichtsschreibung‹. Sprach- und Stilkritik übt sie, wenn sie uns das ›Management‹ der Tour, sowie deren ›Formelle Bezeichnungen der Reiseveranstalter‹ (Official Management Terms) vorstellt. Eine Pest sucht eine Gegegend eben heim und hat Städte im Griff.

Kenner und Liebhaber von Genre-Fantasy können sich über die vielen geistreichen Beobachtungen und trockenen Kommentare abhärten oder aufregen, lachen oder grollen. Allen, die sich selbst in der Kunst der Fantasy-Schriftstellerei und Weltenerfinderei versuchen, empfehle ich den »Tough Guide« zur inniglichen Beherzigung. Jones legt umfangreich die verbreitesten Handgriffe (Fehler) für öd-gewöhnlichste Fantasy-Topffrisuren dar. Der »Tough Guide« ist eine praktische Bürste, mit der man seine eigenen Fantasy-Entwürfe gegen den Strich bürsten kann.

Ein Zuckerl des Buches sind die das Alphabet unterteilenden ›Gnomenworte‹ (nebst einem Barbarenlied). Die gebundene Auflage des Jahres 2004 des englischen Gollancz-Verlages (ISBN 0-575-07592-9) wird neben einer ›Karte‹ von Dave Senior durch acht feine Bleistiftzeichnungen (und Umschlagszier) von Douglas Carrel geschmückt.

Wenn du deine eigene Tocher an Banditen verkaufst, und dafür selbst mit deiner Tocher freigelassen wirst, das ist dann Politik.

Ka'a Orto'o, Gnomenworte, XXXI ii

•••

Dieser Artikel ist zugleich mein erster Beitrag für das Phantastik-Portal FictionFantasy.

Helmut Krausser: »Die Wilden Hunde von Pompeii«

Eintrag No. 144 – Eine weitere Fünf-Sterne-Wertung von mir bei Amazon. Meckern geht mir zwar leichter von der Hand, aber ich achte darauf, mehr Ermunterndes denn Lästerndes zu verbreiten. Hier nun eine Extendet Version meiner Rezi.

Eintrag No. 144 – Eine weitere Fünf-Sterne-Wertung von mir bei Amazon. Meckern geht mir zwar leichter von der Hand, aber ich achte darauf, mehr Ermunterndes denn Lästerndes zu verbreiten. Hier nun eine Extendet Version meiner Rezi.

•••

Hurrah, diesmal zaubert Helmut Krausser in Romanlänge auf der Phantastik-Bühne. Okey, Krausser verstand es schon immer zwischen scheinbar getrennten Welten zu wandern: Trash und Hochkultur, (Post)-Moderne und Altertum, engagierter Realismus und herzhafte Poesie, Zartes und Derbes.

»Ich will vor allem, daß sich jedes meiner Bücher von allen vorherigen völlig unterscheidet. 'Ein typischer Krausser' – ein Diktum, das ich hasse«,

… schrieb Helmut Krausser 1992 in seinem Mai-Tagebuch. Ich kann nicht anders und muß das Paradox mal klappern lassen: »Die Wilden Hunde von Pompeii« sind freilich ein typischer Krausser, eben weil es als neue bunte Facette seines Schreibens glänzt, und nicht etwa ein Routinewerk eines Auf Nummer Sicher-Autors ist.

Die »Wilden Hunde« ist sein bisher verspieltester und abenteuerlichster Roman, vielleicht auch sein hellster und freundlichster, den Zwölf- bis Hundertundzwölfjährige mit Vergnügen lesen können. Mit aufregend-schrägen Ideen und Bildern, grotesker und phantastischer Sprache kann Krausser jounglieren, wie sonst nur wenige lebende Hiesige ... vor allem bei seinen Gegenwartsromanen (»Thanatos«, »Der Große Bagarozy«, »Schmerznovelle« und zuletzt »UC - Ultrachronos«) war das für die Anhänger des zahmen Realismus oder der schlichten Unterhaltung manches male zu viel des Wilden und Gekrümmten.

Die »Wilden Hunde« ist sein bisher verspieltester und abenteuerlichster Roman, vielleicht auch sein hellster und freundlichster, den Zwölf- bis Hundertundzwölfjährige mit Vergnügen lesen können. Mit aufregend-schrägen Ideen und Bildern, grotesker und phantastischer Sprache kann Krausser jounglieren, wie sonst nur wenige lebende Hiesige ... vor allem bei seinen Gegenwartsromanen (»Thanatos«, »Der Große Bagarozy«, »Schmerznovelle« und zuletzt »UC - Ultrachronos«) war das für die Anhänger des zahmen Realismus oder der schlichten Unterhaltung manches male zu viel des Wilden und Gekrümmten.

Nun aber ist der Held ein neugieriger Hund namens Kaffeekanne und der Roman eben eine phantastische Abenteuer- und Liebesgeschichte. Alle auf Realismus Zwangsfixierten können sich also diesmal entweder gleich brausen gehen, oder es bleibt, ihnen die Daumen zu drücken, daß sie sich an den Eigenheiten von Phantastik nicht wehtun.

Soviel Freude am Zusammenflechten von kurzweiligen Ideen, flotten Dialogen, Laut-Loslach-Klamauk, verbunden mit gewitzten Verbeugungen vor Mythologie und Kunst verbinde ich sonst ehr mit anglo-amerikanischen Autoren wie Terry Pratchett (»The Bromeliad«), Matt Ruff (»Fool on the Hill«) oder Neal Gaiman (»American Gods«) ... und wer an Mainstream-Phantastik wie J.K. Rowlings Harry Potter zu schätzen weiß, wie im Lauf der Bände aus dem Hintergrund der Erwachsenenwelt eine sehr ernste Geschichte über Intoleranz, Reinblütigkeit und fatalem Elitarismus hervortritt, sei »Wilde Hunde« als eine spannende, bunte Lektüre ans Herz gelegt.

••• Für das Skibbel von einem pompeiischen Zebrastreifen orientierte ich mich an einer Photographie in GeoEpoche »Das Römische Imperium«. Den entsprechenden Artikel über Pompeii kann ich als gelgene Ergänzung zu den »Wilden Hunden« empfehlen. •••

Tad Williams: »Der Blumenkrieg« – oder: Seine Hemden sind bunter als seine Phantastik

Eintrag No. 140

HINWEIS: Folgend die Fassung, wie sie sich in »Magira 2005 – Jahrbuch zur Fantasy« findet. Dank des Lektorats der Herausgeber Michael Scheuch und Hermann Ritter zur Abwechslung sozusagen ein Molochronik de luxe-Beitrag.

•••

Kraft und Entwicklung eines Genres pulsieren in der Spannung, die zwischen dem stabilen Zenit der Vertrautheit, Wiedererkennbarkeit und Routine mit bestimmten Zeichen und Inhalten einerseits, und dem fluktuierenden Nadir der innovativen Originalität, Neuartigkeit und Regelübertretung beim Umgang mit der genre-eigenen Zeichen- und Inhaltsgrammatik andererseits herrscht. Je nach Verlauf der individuellen Lektürebiographie im Genre-Raum erfreut man sich angenehmer Überraschungen und unvorhergesehener Genüsse, aber erleidet auch Enttäuschungen und entwickelt Abneigungen.

Das Fantasy-Genre existiert wohl einer konzentriertenm Hoffnung auf eine ganz besondere Leseerfahrung wegen, die über das gewöhnliche Verlangen nach einer spannenden Geschichte oder anrührenden Romanze hinausgeht: In eine gänzlich andere Welt einzutauchen und mithilfe der eigenen Vorstellungskraft mitzugestalten, oder wenigstens Reflektionen unserer Welt in seltsamen Zerrspiegeln aus Historie und Magie betrachten zu können.

Erste Begegnungen

Früh schon begegnete ich als Teen Tad Williams »Traumfänger und Goldpfote« (Tailcatcher's Song), den ich auf Deutsch gelesen habe. Für mich damals eine erfreuliche Abwechslung von meinen ausführlichen Wanderungen im Land der harten Männerhelden, wo ich mich mit Hawkmoon, Conan, dem Grauen Mausling und ähnlichen Burschen herumgetrieben habe. Diesen Katzen-Fantasy-Roman empfehle ich heute noch gerne. Eine gute Dekade später robbte ich mich als Twen vier Jahre lang durch »Der Drachenbeinthron« (Memory, Sorrow, and Thorn). Es war schrecklich. Was für eine sich zum Leser kuscheln wollende elephantitische Herzschmerzwalkerei! Was für ein offensichtliches Recycling des Bildbestands und der zivilisatorischen Attribute bekannter historischer Kulturen. Unter anderem fand ich nur spärlich verkleidete Wikinger, Indianer, Japaner, Afrikaner, komplett mit Merlin, Vatikan und Cameron-Aliens-Monstern. Selten schaffte ich mehr als 200 Seiten am Stück, und »Der Drachenbeinthron« umfaßt dreitausendsechshundertsechszehn Seiten‡. Von dem noch voluminöseren SF-Epos »Otherland« habe ich die ersten beiden der vier Bücher lediglich überflogen, und sodann schnell und endgültig beiseite gelegt.

Früh schon begegnete ich als Teen Tad Williams »Traumfänger und Goldpfote« (Tailcatcher's Song), den ich auf Deutsch gelesen habe. Für mich damals eine erfreuliche Abwechslung von meinen ausführlichen Wanderungen im Land der harten Männerhelden, wo ich mich mit Hawkmoon, Conan, dem Grauen Mausling und ähnlichen Burschen herumgetrieben habe. Diesen Katzen-Fantasy-Roman empfehle ich heute noch gerne. Eine gute Dekade später robbte ich mich als Twen vier Jahre lang durch »Der Drachenbeinthron« (Memory, Sorrow, and Thorn). Es war schrecklich. Was für eine sich zum Leser kuscheln wollende elephantitische Herzschmerzwalkerei! Was für ein offensichtliches Recycling des Bildbestands und der zivilisatorischen Attribute bekannter historischer Kulturen. Unter anderem fand ich nur spärlich verkleidete Wikinger, Indianer, Japaner, Afrikaner, komplett mit Merlin, Vatikan und Cameron-Aliens-Monstern. Selten schaffte ich mehr als 200 Seiten am Stück, und »Der Drachenbeinthron« umfaßt dreitausendsechshundertsechszehn Seiten‡. Von dem noch voluminöseren SF-Epos »Otherland« habe ich die ersten beiden der vier Bücher lediglich überflogen, und sodann schnell und endgültig beiseite gelegt.

‡ Genauer: 960 + 880 + 880 + 896 Seiten gemäß der deutschen Ausgabe bei Fischer-Taschenbuch.

Und doch…

Kurz gesagt, die Phantastik-Prosa von Tad Williams ist mir mittlerweile herzlich unsympathisch. — Jedoch! Irgendwelche obskuren masochistischen Impulse haben mich jetzt doch wieder bei »The War of the Flowers« zugreifen lassen. Vielleicht, weil Williams diesmal so gnädig war, NUR einen in sich abgeschlossenen 800-Seiten-Roman vorzulegen. Zudem hatte ich die sexy Gelegenheit, die englische Taschenbuchausgabe für 4,– € aus dem Ramsch mitnehmen zu können und keine drei Lappen für die (zugegeben) wunderschöne Klett-Cotta-Ausgabe hinlegen zu müssen.

Bevor ich aber loslege, ein Skalpell anzusetzen und mein Gift auf »Der Blumenkrieg« triefen zu lassen, möchte ich versuchen, ein paar begrüßenswerte Merkmale und Eigenschaften des Romans anzuführen, die jenseits von feineren Geschmacksfragen für die meisten Leser wohl erkennbar sind. Die achthundert Seiten dicke Geschichte liest sich flott weg, schnell war ich in einer Arbeitswoche nebenbei damit durch. Stil und Rhythmus werden dabei seltenst zu simpel. Die Dialoge sind elegant und lebendig. Williams weiß, wie man die Leser bei Fuß hält.

Das Buch liefert darüber hinaus auch einige wirklich mitteilenswerte und beherzigenswerte Gedanken und Ideen, nämlich: Daß Rassismus, Angst vor Fremden oder Klassenarroganz böse sind; daß Reden und Handeln sich nicht (allzu sehr) widersprechen sollten; daß die US-Amerikaner (und die Erste Welt) ruhig mal geduldiger die Aufmerksamkeit über den Tellerrand ihres simplen Schwarz/Weiß-Weltbildes richten können; daß auch für Hegemonialmächte gilt: »Niemals rechtfertigt der Zweck alle zur Wahl stehenden Mittel«. Viel Kritikerliteratur wird für empfindsam-intellektuelles Geklapper gelobt und bietet doch nicht halb so viel Fruchtfleisch wie dem Tad sein ›Genre-Trash‹.

Das Buch liefert darüber hinaus auch einige wirklich mitteilenswerte und beherzigenswerte Gedanken und Ideen, nämlich: Daß Rassismus, Angst vor Fremden oder Klassenarroganz böse sind; daß Reden und Handeln sich nicht (allzu sehr) widersprechen sollten; daß die US-Amerikaner (und die Erste Welt) ruhig mal geduldiger die Aufmerksamkeit über den Tellerrand ihres simplen Schwarz/Weiß-Weltbildes richten können; daß auch für Hegemonialmächte gilt: »Niemals rechtfertigt der Zweck alle zur Wahl stehenden Mittel«. Viel Kritikerliteratur wird für empfindsam-intellektuelles Geklapper gelobt und bietet doch nicht halb so viel Fruchtfleisch wie dem Tad sein ›Genre-Trash‹.

Nun aber zu meinen wohligen Mißfällen. Wohlig deshalb, weil ich es durchaus genossen habe, so reichhaltig und exemplarisch Unarten der Genre-Fantasy in einem Roman versammelt zu finden. Zudem schöpfte ich ein perverses Lesevergnügen daraus, mich über die Vorhersehbareit und Leser-Händchenhalterei des Buches aufzuregen, denn die entscheidenden Enthüllungen der Geheimnisse des Plots hab ich alle lange nahen sehen. Dabei gelang es dem Buch aber nicht, mich anzufixen, diesen absehbaren Wendungen gespannt entgegenzufibbern.

Wie schon in »Der Drachenbeinthron« wälzt sich die Geschichte größtenteils zäh in kleinen Schritten und so mancher Redundanz dahin. Die meisten Zeilen gehen für Launenbeschreibung und den Gedankensalat des Protagonisten drauf. Hauptfigur Theo fühlt sich mal so, mal anders mies, ist auf diese oder jene Art verwirrt. Figuren, Requisiten und Handlung versuchen gar nicht erst, die Originalität von Kautschkartoffel-Bespaßung wie »Xena« und »Stargate« zu übertreffen. Immerhin: um US-amerikanische Schulhofleseratten — die sogenannte Playstation-Generation dieses Globus — zu begeistern, scheint mir das Vorgehen geeignet. Kopffernseh-Prosa, brav, nie wirklich frech oder einzigartig, sondern immer gewöhnlich, immer auf bereits aus den Massenmedien Vertrautes bauend. Subtil oder phantasievoll ist hier wenig. Die Exotik ist keine in unbekannte Reiche verführende, sondern eine Parade von Bekanntem zum Abnicken. Man darf ruhig mit einem geschlossenen Auge oder im Halbschlaf lesen, denn Onkel Tad raunt spätestens alle zwanzig bis fünfzig Seiten über die echt wichtigen Infos oder läßt sie von seinen Figuren rekapitulieren.

Ungeschickt ist schon, wie die ganze Präposition als Fremdkörper das Eröffnungssechstel verstellt. Zu Beginn der Geschichte befinden wir uns im zeitgenössischen San Francisco: Theo Vilmos hält sich für einen Loser. Er hat einen mickrigen Job bei einem Blumenlieferant und macht allzu exemplarisch die berüchtigte Sinn- und Gemütskrise der Frühdreissiger durch. Singen mag sein Talent sein, er hat aber nichts daraus gemacht. Die nur halb so alten Freunde seiner Boy-Band nerven ihn und sind von ihm genervt. Nach einer wiedermal fruchtlosen Studiosession spät heimkommend, gibts den ersten Schock für Theo: seine Freundin liegt nach einer Fehlgeburt im Bad.

Theos Welt bröckelt jetzt erstmal eine Weile. Krankenhausbesuch und Trauer um das verlorene Kind. Der nächste Schlag: die Freundin will allein neu beginnen und Theo soll sich eine eigene Bleibe suchen. Außerdem wird er seinen Job los und die Boys von der Band wollen ihn auch nicht mehr. Er boomerangt also zu Muttern, einer ernsten und schweigsamen Frau, die seit dem Tod von Theos Vater alleinlebt. Das leicht unangenehme, weil beklommene Zusammenwohnen der beiden bleibt aber auch nicht lange ohne Unglück. Mama hat Krebs und Theo wird zum Sterbebegleiter der Mutter, dann zum Manager ihres Erbes. Mit ein bischen Guthaben vom Hausverkauf auf der Kante, zieht sich Theo zum Sich-selbst-finden in eine Waldhütte im Umland zurück, vielleicht um Songs zu schreiben oder endlich mal »Moby Dick« zu lesen. Doch er schmökert in den Aufzeichnungen seines Großonkels Eamonn Dowd, die Teil des mütterlichen Nachlasses sind. Dowd war der Außenseiter der Familie, der nicht nur die weite Welt bereist und manch schöne Frau geliebt hat, sondern auch von dem wundersamen Land Elfien und der dortigen (einzigen) Metropole Neu-Erehwon‡ erzählt.

‡ Warum eigentlich nicht Neu-Owdnegrin? Zumindest für mich klänge das nicht zu (unangenehm) osteuropäisch. {Vielleicht ist das nur eine Anspielung auf EREWHON von Samuel Butler? – Die Magira Herausgeber.} Ja schon, aber warum wurde bei dem schon nicht mal Owdnegrin als Übertragung versucht?

In der Provinz treibt sich Theo in einem nahen Kaff herum, stöbert im Archiv nach Infos über den Großonkel und verguckt sich in die Bibliothekarin. Ein Komissar aus Frisco schaut aus Routine bei Theo vorbei, weil Folgebesitzer von Mutters Haus bestialisch zerschnetzelt aufgefunden wurden. Kurz darauf greift denn nun auch ein dämonisches Wesen Theo in seiner Waldhütte an. Doch die kleine Elfe Apfelgriebs — ein fliegendes Klischee mit irischem Akzent und roten Haaren, wie Julia Roberts in »Hook« in deftiger, upgedatet um einige Shakespeare-Zeilen — taucht auf, um Theo zu retten. Schuppdiwupp, flüchten beide durch ein kleines Portal nach Elfien.

In der Provinz treibt sich Theo in einem nahen Kaff herum, stöbert im Archiv nach Infos über den Großonkel und verguckt sich in die Bibliothekarin. Ein Komissar aus Frisco schaut aus Routine bei Theo vorbei, weil Folgebesitzer von Mutters Haus bestialisch zerschnetzelt aufgefunden wurden. Kurz darauf greift denn nun auch ein dämonisches Wesen Theo in seiner Waldhütte an. Doch die kleine Elfe Apfelgriebs — ein fliegendes Klischee mit irischem Akzent und roten Haaren, wie Julia Roberts in »Hook« in deftiger, upgedatet um einige Shakespeare-Zeilen — taucht auf, um Theo zu retten. Schuppdiwupp, flüchten beide durch ein kleines Portal nach Elfien.

Dieser ganze Schmonzes zieht sich über die ersten 135 (140 im Original) Seiten dahin, aufgelockert durch wenige kurze Kapitel aus der Elfen-Welt. Da wird von menschenhassenden Elfen der besagte Dämon losgeschickt; in einem Sanatorium der Elfen sitzt eine schöne Elfenfrau apathisch herum; es wird geflüstert vom vergangenem Krieg zwischen mächtigen Elfenhäusern, die eben nach Blumen benamst sind; und berichtet über einen Zwischenfall in einem Elfien-Kraftwerk.

Vergleichswaise

Folgende Aufzählung kann vielleicht dazu dienen, sich besser ausmalen, was für einen Ideal-Leser Tad Williams beim Schreiben vor seinem geistigen Auge hatte. Soweit ich das in freundliche Worten fassen kann, handelt es sich dabei um Leser, die wohl mehr an nervenberuhigender Entspannungs-Aufregung interessiert sind, denn an wahrhaftig herausfordernden neuen Ideen. Sich als Autor besonders solchen Lesern zu widmen will ich gar nicht als unehrenhaft verdammen, denn das ist für einen kreativen Geist ebenso eine Herausforderung, wie sogenannte anspruchsvolle Literatur schaffen zu wollen. Um die Freunde der Bücher von Tad Wiliams milde zu stimmen und der Anschaulichkeit halber, nun zuerst ein angenehmes Beispiel für einen gut untergebrachten Lieber Leser, stells Dir ungefähr so vor-Vergleich.

(Kapitel 1, Seite 29/23)‡ • Theo steht seiner Freundin nach deren Fehlgeburt am Krankenbett bei. Die allgemeine Stimmung in Krankenhäusern wird dabei verglichen mit Gedichten von T. S. Eliot:

… gut ausgeleuchtete Wüsteneien, Orte leiser Gespräche, die nicht ganz verbergen konnten, daß sich hinter den Türen schreckliche Dinge abspielten.

‡ Zu den Verweisen auf die zitierten Stellen: Die erste Ziffer der Seitenangabe bezieht sich auf die englische Taschenbuchausgabe von DAW (May 2004, 828 S.); die zweite Ziffer der Seitenangabe bezieht sich auf die von Hans-Ulrich Möhring (gut lesbar) übersetzte, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag bei Klett-Cotta (2004, 805 S.).

Als gelungen oder zumutbar empfinde ich solchartige Verweise eben, wenn sie mit etwas mehr Fruchtfleisch hingeschrieben wurden und der Geschichte eleganter dienen.

Achtzig Ideenlosigkeiten aus »Der Blumenkrieg«

— Eine Autopsie —

Ideenlosigkeit No. 1 (Kap. 3, S. 61/54) • Was für Mukke hört Theo als Sterbebegleiter seiner Mutter? Die Smiths, wen sonst? Unangenehm naheliegender Griff ins Popmusikregal zur Veranschaulichung von Kummerstimmung.

2 (Kap. 5, S. 89/83) • Theo öffnet das Schließfach mit Eamonn Dowds Nachlass und

hätte sich nicht gewundert, wenn dem Ding eine Tutanchamuns Grab würdige Staubwolke entstiegen wäre.

3 & 4 (Kap. 7, S. 103/96) • Beim Lesen von Dowds Aufzeichnungen findet Theo einige Passagen zu blöd raunend und fragt sich, ob sein Großonkel durch

zuviel Lovecraft

beeinflußt wurde. Überhaupt: Ist Dowd ein richtiger Schriftsteller oder

ein Dilettant, der seine eigenen {…} Erinnerungen mit Sachen aufpeppte, die er aus den Weird Tales und ähnlichen Blättern gestohlen hatte?

5 (Kap. 9, S. 130/121) • Theo sieht ein seltsames Lichtphänomen in seiner Waldhüttenküche:

So was, wo die Piloten früher meinten, sie hätten ein UFO gesehen.

6 (Kap. 9, S. 135/125) • Theo beschreibt die Aufzeichnungen seines Onkels über New Erewhon und Elfien als

hoffnungslos unverkäufliche Mischung aus Fantasy ohne Abenteuer (wenigstens ohne richtige Abenteuer, wie die computerspielenden Drachenkämpfer sie suchten).

Die Originalpassage lautet jedoch:

(not real adventures anyway, the kind Dungeons-and-Dragon kids wanted)

grob überstezt also:

(jedenfalls nicht wie die richtigen Abenteuer, wie sie die Dungeon-and-Dragon-Kids mochten)

Bei Klett Cotta vertraute man wohl nicht darauf, daß D&D (oder überhaupt Rollenspiele) dem deutschen Leser irgendwas sagen. Erschreckende Zaghaftigkeit.