Danke Frau Prof. Dr. Monika!

Eintrag No. 399 — Als ob es ein Gutzi für das heutige 2000-Tage-Jubiläum wär, stolpere ich über die frischest hochgeladenen Skripte von Frau Dr. Prof. Monika Schmitz-Emans, die im Sommer dieses Jahr eine elfteilige Vorlesungsreihe über Phantastische Literatur an der Uni Bochum gehalten hat. Soweit ich sagen kann, lohnt es sich die PDFs dort runterzuladen und zu verköstigen, obwohl Monika erstmal — wie so viele — auf Todorovs mir sehr unsympathischer »Einführung…« aufbaut. Aber wie ich in letzter Zeit desöfteren erleben durfte, kann man den guten T. auch vorzüglich als Bocksprungunterlage nutzen.

Die wilden Welten von Matt Ruff (1): Ein persönlich gefärbter Werksüberblick

{07. November 2009: Der ürsprüngliche Eintrag über »Bad Monkeys« und die Romane von Matt Ruff wurde durch die erweiterte »Magira 2008«-Fassung ersetzt.

}

Für

»Magira 2008« habe ich anders als in den Jahren zuvor und danach keine Sammelrezension geliefert, sondern mich auf das Werk eines einzigen Autors – Matt Ruff – konzentriert.

Für die Molochronik-Leser habe ich diesen langen Beitrag in zwei Teilen aufbereitet. Hier könnt Ihr meinen persönlich gefärbten Werksüberblick zu den bisher vier Roman von Matt Ruff lesen. —

Teil zwei enthält mein Gespräch mit Matt, dass ich anläßlich seiner

»Bad Monkeys«-Deutschlandlesetour im Februar 2008 in Frankfurt führen konnte.

Wie immer habe ich den Herausgebern Michael Scheuch und Hermann Ritter, den Korrekturlesern und Layoutern von »Magira« für ihre Unterstützung zu danken. Besonderen Dank schulde zudem ich dem Hanser-Verlag für seine Aufgeschlossenheit, sich auf einen Amateur-Journalisten wie mich einzulassen, und natürlich danke ich Matt Ruff selbst für seine Großzügigkeit und seine Hilfe bei der Nachbearbeitung des Interviews.

Bei

Wieland Freund möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich seine Schriften stellvertretend im Folgenden als Sandsack für Argumentationsschläge missbrauche.

•••••

Eintrag No. 398 — Vier Bücher in zwanzig Jahren. Das ist an sich schon ein Bekenntnis des US-Autors Matt Ruff (1965), denn die Aufmerksamkeit, die man in der schnelllebigen Medienwelt für ein neues Buch erübrigt, schrumpfte in den letzten Jahrzehnten auf etwa drei Monate, sagen die Marktforscher. Schafft es ein Titel nicht, in dieser Zeit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, geht es unter, wie es im Marketingunterholz heißt. Deshalb legt eine entsprechende Praxis des Literaturbetriebes Autoren nahe, möglichst stetig im Rhythmus von ein, zwei Jahren neue Werke auszustoßen, sonst, so heißt es entsprechend dieser Denke, drohe man unter zu gehen, vergessen zu werden. Doch es gibt Ausnahmen: Autoren und ihre Romane, die sich durch mündliche Empfehlungen eine treue Leserschaft erschließen können, Bücher, die nicht so recht in eine klare Vermarktungsschublade passen wollen (es sei denn, man bastelt eine eigene Schublade mit dem jeweiligen Autorennamen als Bezeichnung), so genannte Kultbücher.

Eintrag No. 398 — Vier Bücher in zwanzig Jahren. Das ist an sich schon ein Bekenntnis des US-Autors Matt Ruff (1965), denn die Aufmerksamkeit, die man in der schnelllebigen Medienwelt für ein neues Buch erübrigt, schrumpfte in den letzten Jahrzehnten auf etwa drei Monate, sagen die Marktforscher. Schafft es ein Titel nicht, in dieser Zeit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, geht es unter, wie es im Marketingunterholz heißt. Deshalb legt eine entsprechende Praxis des Literaturbetriebes Autoren nahe, möglichst stetig im Rhythmus von ein, zwei Jahren neue Werke auszustoßen, sonst, so heißt es entsprechend dieser Denke, drohe man unter zu gehen, vergessen zu werden. Doch es gibt Ausnahmen: Autoren und ihre Romane, die sich durch mündliche Empfehlungen eine treue Leserschaft erschließen können, Bücher, die nicht so recht in eine klare Vermarktungsschublade passen wollen (es sei denn, man bastelt eine eigene Schublade mit dem jeweiligen Autorennamen als Bezeichnung), so genannte Kultbücher.

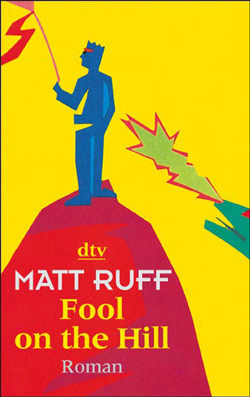

Matt Ruff hatte es als 23-Jähriger das Glück, mit einem solchen Kultbuch zu debütieren: »Fool on the Hill« (1988). Wohl besser als gelehrige Beschreibungen, veranschaulicht wie ich finde Folgendes, was ein Kultbuch auszeichnet. Als ich vor gut 15 Jahren einem mit Herzeleid und Sinnkrise geschlagenen Freund eine deutsche Taschenbuchausgabe »Fool on the Hill« geschenkt habe, und wir uns nachdem er es gelesen hatte auf einer Fantasy-Con wieder begegneten, raunte mir dieser Freund dankbar zu, wie erstaunlich punktgenau dieser Roman tröstende Kraft und gemütserweiternden Perspektivwechsel gespendet hat. Ruff ist bei Weitem nicht der einzige moderne Phantast, der über die Macht und die Magie des Geschichtenerzählens schreibt, aber als mir mein Freund dann erzählte, dass er abwechselnd dachte, beim Lesen Wahnsinnig oder erleuchtet zu werden und zeitweise den Verdacht hegte, das ich Gott sei, merkte ich auf. Einmal, weil es selbst unter guten Freunden peinlich und beschämend ist, wenn man derart heftige Komplimente entgegenzunehmen hat, dann auch, weil dieses Gespräch auch für mich ein Aha-Erlebnis war. Mein Temperament als vorlauter Skeptiker und Fan des Abstrusen machen es mir schwer mit allzu tröstlichen oder idyllischen Stoffen warm zu werden. »Fool on the Hill« empfahl ich damals gerne, weil der Roman flotten Popkornspaß bietet und dennoch Tiefgang hat, weil er augenzwinkernd Popkulturanspielungen anbringt und auf überraschende Art aus dem System springt, Seitenschritte macht, die mich zu Grübelein und Gedankenwanderungen anregten. Mein Freund machte mir klar, wie wichtig diese Fähigkeit von Romanen sein kann, wenn uns Lesern durch sie reinigende Erregungen, tröstendes Kopfzurechtrücken zuteil wird.

»Fool on the Hill« ist ein ungestümer, leichtfüßig daherkommender Roman, dem es spielend gelingt, romantisches Herzeleid, philosophische Träumerei mit haarsträubenden Äktschn-Passagen und frechem Märchenflair zu vereinen. Die eindeutigste Gernebezeichnung, die man diesem Roman zusprechen kann, lautet ›postmoderne Fantasy‹, oder etwas einfacher ›kunterbuntes Schelmenstück‹. Entstanden ist der Roman als Abschlussarbeit des Studienfachs ›Kreatives Schreiben‹ in der Klasse von Alison Lurie an der Cornell Universität in Ithaca, New York, und diese Uni ist auch der Ort an dem die verschiedenen Handlungsstränge von »Fool on the Hill« angesiedelt sind oder zusammenfinden.

»Fool on the Hill« ist ein ungestümer, leichtfüßig daherkommender Roman, dem es spielend gelingt, romantisches Herzeleid, philosophische Träumerei mit haarsträubenden Äktschn-Passagen und frechem Märchenflair zu vereinen. Die eindeutigste Gernebezeichnung, die man diesem Roman zusprechen kann, lautet ›postmoderne Fantasy‹, oder etwas einfacher ›kunterbuntes Schelmenstück‹. Entstanden ist der Roman als Abschlussarbeit des Studienfachs ›Kreatives Schreiben‹ in der Klasse von Alison Lurie an der Cornell Universität in Ithaca, New York, und diese Uni ist auch der Ort an dem die verschiedenen Handlungsstränge von »Fool on the Hill« angesiedelt sind oder zusammenfinden.

Worum geht es? Zentraler Held ist Stephen Titus George, ein Geschichtenerzähler, also ein Lügner, der eine Hilfsdozentenstelle an Cornell Uni inne hat; der sich optimistisch aber einsam nach der ganz großen Liebe sehnt; der beim Drachensteigenlassen mit Hunden über seine fehlgeschlagenen Liebelein plaudert; der gesegnet ist mit dem Talent durch seinem Tanz den Wind zu beschwören und nicht ahnt, dass er von niemand geringeren als einem über alle Geschehnisse des Romans wachenden griechischen Gott (ebenfalls ein Fabulator aus Leidenschaft) auserkoren wurde, ein Heiliger der Tagträumerei zu sein, ein Drachenbezwinger zur Bewahrung des chaotisch-friedlichen Miteinanders der Campus-Welt in der Nußschale. — »Fool on the Hill« erzählt aber auch die Geschichte von dem naiven Mischlingshund Luther und dem auf ihn aufpassenden Kater Blackjack, die sich von der Süd-Bronx aus aufmachen den Hundehimmel zu finden, und deren Queste, bei der sie den Groll von faschistoischen Hunderudeln auf sich ziehen, sie zur Ithaca-Uni führt. — Schließlich ist das Campusgelände auch die Heimstätte von kleinen Elfenwesen, unter ihnen tollkühne Modellflugzeugpiloten und -Schiffskapitäne, die nächtens Tiere aus dem medizinischen Versuchslabor zu befreien trachten und sich vor der Rückkehr des Koboldmagiers Rasferret und seiner Rattenarmee fürchten. Dieser in der Büchse der Pandora begrabene Wicht vermag Lebloses in golemartige Killermonster zu verwandeln, am schrecklichsten gelingt ihm das mit der horrorverbreitenden Gummibraut, dem Sexpuppenmaskottchen einer von Mittelerde begeisterten Studentengruppe des Tolkienhauses. Davor, daneben und dazwischen tummeln sich viele kleine Geschichten in der Geschichte wie die vom Mann mit der Phobie vor der Zahl 13, dem Einritt der subversiv-anachistischen Bohemier-Studentenkumpel von Stephen in ein Provinzkaff und ihr dortigers Gefecht mit einer Bikergang. Die vielleicht schönsten Eigenschaften von »Fool on the Hill« sind, dass der Roman trotz der ein oder anderen wackeligen Stelle überhaupt funktioniert, und der abenteuerliche, gerade mit der richtigen Priese Melancholie gesprenkelte Optimismus, mit dem der Roman seine Leser entlässt.

Ruffs zweiter Roman »G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerle« (»Sewer, Gas & Electric«, 1997), joungliert ebenfalls mit überraschend vielen verschiedenen Ideen und Themen und ist vielleicht sein unruhestiftenster, ›äktschn‹-reichster und womöglich am planlosesten wirkender Roman (obwohl seine Entfaltung überaus kühn kalkuliert ist).

Ruffs zweiter Roman »G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerle« (»Sewer, Gas & Electric«, 1997), joungliert ebenfalls mit überraschend vielen verschiedenen Ideen und Themen und ist vielleicht sein unruhestiftenster, ›äktschn‹-reichster und womöglich am planlosesten wirkender Roman (obwohl seine Entfaltung überaus kühn kalkuliert ist).

Oberflächlich betrachtet wird den Lesern hier eine wendungsreiches ›Science Fiction Fantasy Verschwörungsthriller‹-Prosacomic geboten. Die atemberaubenden Tumultszenen von »G.A.S.« wirken auf mich, als ob sie einem der exzellenteren SF-Animes, wie »Akira« oder »Robot Angel«, entfleucht sind. »G.A.S.« ist, was die bitterböse Groteskerie seiner phantastischen Übertreibungen angeht, der satirischste und bittertste Roman von Ruff, was sich vor allem in den Ungeheuerlichkeiten des übertriebenen politisch-gesellschaftlichen Aspekten Weltenbaus niederschlägt. Aber Ruff gibt Acht, dass seine Sprache nicht ausser Rand und Band gerät, sondern er präsentiert seine schrägen Ideen und facettenreichen Diskurse des Buches mit lockerem Ton und lebendigen Reden.

Die Jahre 2023 angesiedelte, jedoch immer weider von Rückblenden unterbrochene Handlung, konzentriert zum einen auf New York, wo der reichste Mann der Welt, der Erfinder und Großindustrielle Harry Gant einen gigantischen neuen ›Babel Tower‹ errichtet hat, zum anderen auf Schauplätze in Florida, den Atlantik und Kalifornien. Gant hat sein unverschämt vieles Geld mit den sogenannten ›Elektronegern‹ verdient, Androiden die groß in Mode kamen, nachdem fast die gesamte schwarzhäutige Weltbevölkerung von einer mysteriösen Seuche ausradiert worden ist. Ein Wall Street-Konkurrent von Gant wurde, wie es scheint, von einem solchen Roboter dem die durch Isaac Asimov bekannten Sicherungen durchgebrannt sind gekillt, was natürlich ganz schlecht für Gants Geschäftsimperium wäre. Also engagiert er der Publicity wegen seine radikalliberale Ex-Frau, die sich zusammen mit einem fast 200 Jahre alten Veteran des Amerikanischen Bürgerkrieges aufmacht, den Mord aufzuklären. — Auch die bunte Ökoterroristentruppe um den begnadeten Saboteur-Künstler Philo Dufrense bereitet mit ihrem bunten Wunder-U-Boot ›Yabba-Dabba-Do‹ dem megareichen Industriekapitän Gant Probleme. Darüberhinaus sorgt ein mutierter Monsterhai namens Meisterbrau in den Kanalisationseingeweide von New York für Angst und Schrecken und irgendwo hinter den Kulissen heckt eine durchgeknalle Künstliche Intelligenz wegen eines Hörfehlers Pläne aus, die selbst Hartgesottenen eine Gänsehaut bescheren dürfte. — Der Roman knöpft sich kreuz und quer in diesem schnellgeschnittenen Gewusel sehr frech und engagiert verschiedene brachial-positivistische Gesellschaftsknetenwoller und ihre Großraumphantastik vor.

Egal wer »Hurrah, die Zukunft gehört uns!« ruft, ob Kapitalisten, christliche Pfadfinder, Geheimdienststrippenzieher oder die Verwalter des dunklen Vermächtnis von Disneyland, sie alle bekommen ihr Fett ab. Am aufregendsten ist dabei die in »G.A.S.« stattfindende Auseinandersetzung mit der bei uns weitestgehend unbekannten Ayn Rand, Erfinderin des ›Objektivismus‹, einer vulgär-materialistischen Kapitalismus- und Egoismusverherrlichung. Rand inspiriert bis heute als frappierend humor- und emphatiefreies Pinupgirl Chicago-Boys, Neocons & Neoliberale. Trotz all der munter-skurielen Abstrusitäten und der zahllosen schrägen Typen wird der Leser am Ende in eine etwas bedrückende Stimmung entlassen, was aber angesichts des seit Erscheinen des Romanes ehr heftiger als milder gallopierenden Infowar-Wahnsinns die angemessene Spötterei auf hegemoniestützende Märchen vom Ende der Geschichte ist. Also ist Vorsicht oder Lesewagemut gefordert, damit man beim Lesen nicht von auf mehrfache Schallgeschwindigkeit beschleunigten Salamis K.O. geschlagen wird.

Um die für meinen Geschmack beeindruckende Reifung von Matt Ruffs Schreiben zu beschreiben, die sein nächstes Buch markiert, will ich kurz innehalten, um über die Reize und Gefahren seiner, und allgemein über phantastische Fabulationen, zu sinnieren und zwar im mir eigentlich gar nicht behaglichen, ja sogar unsympathischen weil anmaßenden ›Wir‹-Modus.

{Wir-Modus an} Aufmerksame Beobachter der kulturellen Weltläufte sagen, dass um ums herum ein Paradigmenwechsel abläuft. Das geschriebene Wort wird verdrängt vom photographierten, vom gefilmten, vom digital zusammengezauberten Bild. Keinesfalls teile ich die Ansicht, dass die erzählende Literatur durch diese vermeintlich unheilvollen Entwicklung ins Abseits gerät. Aber wer allein und lediglich schreibend erzählt, sieht sich vor die Wahl gestellt, ob man sich auf Leser spezialisiert, welche die neuen Medien meiden um lieber in den pietätvollen Gefilden der Literatur zu bleiben, oder ob man es als Geschichtenerzähler wagt, sich den Herausforderungen durch Blockbuster-Kino, TV-Serien und Computerwelten zu stellen. Wir, die mit zweiterem als etwas Selbstverständlichem aufgewachsen sind, und denen die Freuden und den Wert des ersteren nahezubringen man sich bei unserer Erziehung mühte, tun uns zuweilen schwer damit, wie vom Kulturestablishment unsere Popkultur als nichtiger oder gar gefährlicher Tüdelkram in die Schämecke geschickt wird. Man verzeihe mir, wenn ich zur Veranschaulichung hier einen fragmentarischen Remix einer solchen Skeptik zu den Freuden popkulturellen Fabulierens präsentiere:

Ruff ist ein Bewohner des Weltinnenraums, dieser vollklimatisierten, bildschirmgepflasterten, in sich selbst verdrehten Zone. … ein Nerd … Ruff bedient sich, wo er will … wie gerne Kinder sich Höhlen bauen, um darin zu kuscheln … Ruff kuschelt auch … (Fantasy ist unter anderem ein Globalisierungsphänomen) … Politisch korrekt war das bei Lichte besehen nicht, doch hat Ruff die Gabe, es dem Leser so gemütlich zu machen, dass der lieber liest, als nachzufragen. … Bilderbuch-Liberaler. … Manchmal allerdings geht es eben durch mit dem politisch korrekten Matt, vor allem beim Rennen, Retten, Flüchten und Schlagen und Schießen und Bluten. Eigentlich kommt kein Ruff-Plot ohne Tom-und-Jerry-Finale aus. … Am Ende spielen alle Bücher des Matt Ruff im Weltinnenraum der Fiktion und alles Außerhalb ist ihnen ein fernes, kaum mehr verständliches Echo.

{01}Nicht alle von uns, die wie Matt Ruff selige Tage der Adolszenz mit Rollenspielen, Comics, Soap- und SF-Serien verbracht haben, bleiben ewig treudoof unkritisch gegenüber unseren mit Postern, Action-Figures und Franchise-Icons geschmückten Kuschelhöhlen. Trotzdem (oder durchaus auch weil) wir unsere Zeit und Aufmerksamkeit mit solchen Dingen wie Superheldenbiographien, Trading Cards und nicht zuletzt Weltenbau vertändeln, haben wir ein Gespühr sowohl dafür entwickeln können, dass sich die Athmo des Inneren so mancher altehrwürdigen Elfenbeintürme der Großraumphantastik-Verwalter kaum unterscheidet von der unserer infantilen Höhlen, und wie sensibel die Kulturtechniken zur Entwicklung, Installation, Instandhaltung von, und des Austausches zwischen Parzellen des klimatisierten (sprich: künstlichen) Weltinnenraums der Fiktion ist. Auch wir Fans von zuweilem arg schriller und eskapistischer Phantastik können, wie es ein Kenner der Materie beschreibt, mittels dieser

zu den Wurzeln unseres Denkens und Verhaltens vorzustoßen, was den Einzelnen befähigt, wieder Herr zu werden über seine Entscheidungen.

Freilich kann man nun trefflich streiten darüber, welche Phantastik seriöse »distentzierende Erkenntnisakte«, und welche nur liederliche, gar schädliche Ablenkung und Betäubung fördert.{02} {Wir-Modus aus}

Der 2003 erschienene dritte Roman von Ruff, »Ich und die Anderen« (»Set this House in Order«, 2003), ist sein bisher bester und beeindruckenster Roman, auch gemäß seines eigenen Urteils und dem so mancher Vertreter der literarischen Kreise. Ruff gelingt es brilliant sich mit diesem Buch als ernsthafter und seriöser Phantast zu etablieren, wenn das

Der 2003 erschienene dritte Roman von Ruff, »Ich und die Anderen« (»Set this House in Order«, 2003), ist sein bisher bester und beeindruckenster Roman, auch gemäß seines eigenen Urteils und dem so mancher Vertreter der literarischen Kreise. Ruff gelingt es brilliant sich mit diesem Buch als ernsthafter und seriöser Phantast zu etablieren, wenn das

{w}as die seriöse Phantastik vom bloßen Obskurantentum trennt, sei es von seinen literarischen oder auch von den heute ins Kraut schießenden pseudokultischen Ausprägungen, der Umstand {ist}, dass sie nicht einer Droge ähnlich wirkt, sondern den Leser durch die literarische Gestaltung der Angst in einen Zustand erhöhter Alarmbereitschaft versetzt.

{03}Der englische Nebentitel lautet ›A Romance of Souls‹, was man in etwa mit ›Eine Abenteuergeschichte von Seelen‹ eindeutschen kann, und das ist wortwörtlich gemeint. Hier geht es um zwei Menschen, die mit dem so genannten ›Multiplen Persönlichkeits Syndrom‹ geschlagen sind. In der Realität wird diese Diagnose noch ziemlich heftig debattiert, was nicht verwunderlich ist, handelt es sich doch bei Fragen dazu, wie denn genau unsere inneren Welten beschaffen sind und funktionieren noch um eine Problematik, die sich nicht mit der objektiven Phantasie ergründen lässt, auch wenn wir in Zeiten leben, in denen man täglich über neue Meldungen den Medien stolpern kann zur wissenschaftlich-instrumentellen Erforschung dieses dunkelsten aller Weltenterrains.

Während Andy über seinem Zustand Bescheid weiß und damit ganz passabel umzugehen gelernt hat, hat die von Black-Outs geplagte Penny keinen Schimmer davon, dass viele konkurrierende Teilpersönlichkeiten sich um ihren Körper kabbeln. Im Milieu der Seattle’schen New Economy begegnen sich Andy und Penny als Mitarbeiter einer IT-Spiele-Firma namens ›Virtuell Reality‹, und brechen später auf zu einem irrwitzigen Trip ins Herz der provinziellen USA, um die Vergangenheits-Geheimnisse von Andys Seelenzertrümmerung zu ergründen.

Obwohl dieses dritte Buch von Ruff meistens genauso verspielt und humorig wie seine beiden Vorgänger ist, mutet es seinen Lesern stellenweise extrem gruselige Passagen über innerfamiliäre Grausamkeit zu. Das taugt sicherlich nicht jedem, das schreckt sicherlich manche ab, doch Ruff bleibt anständigt, da er keine Spektakelausbeutung mit dem Thema Kindesmißbrauch und sadistische Eltern betreibt. Ich persönlich fand es da sehr angenehm und passend, dass »Ich und die Anderen« nicht so wirr und trügerisch wie »G.A.S.«, sondern wieder eher wie »Fool on the Hill« versöhnlich-aufrichtender ausklingt. Zudem ist es sprachlich weniger peppig und der dramaturgische Fluß merklich ruhiger als seine beiden Vorgänger.

2008 ist der neuste Roman, »Bad Monkeys« erschienen. Nicht nur, weil er sein bisher kürzester, vielleicht auch sein elegantester Roman ist, halte ich »Bad Monkeys« für das womöglich beste Einstiegsticket zur Reise in die wilden Welten von Matt Ruff, sondern auch, weil ihm für mein Empfinden wie bei keinem seiner vorherigen Büchern hier eine besondere schwebende Balance, die sich meines Erachtens eben vorzüglich mit den Mitteln der Phantastik erreichen lässt, hervorragend gelungen ist: Einerseits mit sorgenvollem, berührendem Engagement gerade von statten gehende, verunsichernde Fehlentwicklungen der globalen Welt zu kommentieren, aber andererseits (für alle, die lieber mit ausgeschaltetem Gesellschafts- und Kulturkritik-Radarschirm lesen) schlicht einen aufregenden, fetzigen Abenteuerzirkus zu bieten, kompletto mit phantastisch-futuristischen Requisiten, schrillen Kostümen und reichlich Verfolgungshatz, ›Bullett Time‹-Geballer und ausgeklügelten Verhörungsduellen. Zudem zeichnet den Roman eine gewisse Heftigkeit aus, die vielleicht darin gründet, dass Ruff hier in für ihn ungewohnter Kürze ein äußerst dichtgesponnener, subversiver Garn gelungen ist, der einen im Fortlauf der Handlung in immer kürzeren Intervallen den Kopf in alle möglichen Blickachsen dreht. Mind Fuck galore!

2008 ist der neuste Roman, »Bad Monkeys« erschienen. Nicht nur, weil er sein bisher kürzester, vielleicht auch sein elegantester Roman ist, halte ich »Bad Monkeys« für das womöglich beste Einstiegsticket zur Reise in die wilden Welten von Matt Ruff, sondern auch, weil ihm für mein Empfinden wie bei keinem seiner vorherigen Büchern hier eine besondere schwebende Balance, die sich meines Erachtens eben vorzüglich mit den Mitteln der Phantastik erreichen lässt, hervorragend gelungen ist: Einerseits mit sorgenvollem, berührendem Engagement gerade von statten gehende, verunsichernde Fehlentwicklungen der globalen Welt zu kommentieren, aber andererseits (für alle, die lieber mit ausgeschaltetem Gesellschafts- und Kulturkritik-Radarschirm lesen) schlicht einen aufregenden, fetzigen Abenteuerzirkus zu bieten, kompletto mit phantastisch-futuristischen Requisiten, schrillen Kostümen und reichlich Verfolgungshatz, ›Bullett Time‹-Geballer und ausgeklügelten Verhörungsduellen. Zudem zeichnet den Roman eine gewisse Heftigkeit aus, die vielleicht darin gründet, dass Ruff hier in für ihn ungewohnter Kürze ein äußerst dichtgesponnener, subversiver Garn gelungen ist, der einen im Fortlauf der Handlung in immer kürzeren Intervallen den Kopf in alle möglichen Blickachsen dreht. Mind Fuck galore!

»Bad Monkeys« ist einerseits ein Kammerstück, eine Charkterstudie, denn die Handlung setzt im Juno 2002 ein, im weißen Raum einer Gefängsnispsychatrie in Nevada, wo ein Dr. Vale die frischverhaftete Mörderin Jane verhört. Diese ›White Room‹-Kapitel sind kurz, auktorial erzählt, rekapitulien beziehungsweise leiten zu den längeren Kapiteln über, in denen Jane als Ich-Erzählerin ihre Lebensgeschichte als ›Bad Monkey‹-Agentin erzählt. Die Art des Verhörhumors läßt sich fein illustrieren anhand weniger Zeilen von S. 3:

»Worin besteht die Arbeit bei Bad Monkeys«, fragte der Arzt, »also was tun Sie? Böse Menschen bestrafen?«

»Nein. Normalerweise töten wie sie einfach.«

Jane ist eine packende, charismatische Erzählerin (obwohl: manche Rezensenten fanden sie unsympathisch. Am Ende des Romanes zu urteilen, ob Jane denn nun sympathisch oder unsympathisch, feige oder mutig, böse oder gut ist, gehört zu den aufregenden Angeboten, die Matt Ruff hier seinen Lesern macht) wenn sie von ihrer wilden Kiffer-Jugend im San Francisco der Siebziger und vom zunehmenden Klinsch mit ihrer Mutter berichtet; davon, wie sie ein netter Polizist zu Verwandten in die hinterletzte Provinz bringt, nachdem ihre Mutter vollends die Nerven verloren hatte, als Jane beim Dope-Anbau erwischt wurde. Schön sachte driftet dann die bisher realistische Welt ins die Gefilde der Verschwörungsphantastik, wenn die jugendliche Jane eine seltsame ›Natürliche Ursachen‹-Knarre findet, mit der man Herzinfarkte und Schlaganfälle verursachen kann, ein Artefakt einer namenlos bleibenden Organisation, von der Jane Jahre später für die Abteilung ›Bad Monkeys‹ rekrutiert wird.

Ganz besonders freut und beeindruckt mich, dass Matt Ruff mit diesem Roman eine hinreissende Homage auf Philip K. Dick — den (für mich) großartigsten Kurzgeschichten-Phantasten der zweitem Hälfte des 20. Jahrhunderts — vollbracht hat. Trotz aller Späßchen und Thrills pulsen die Erz-Fragen von P. K. Dicks Werk (»Was ist Menschlich?«, »Wer bin ich?« und »Was ist Wirklichkeit?«) stets merklich durch den Strang der »Bad Monkeys«-Erzählung. Was habe ich Seite um Seite gestaunt, wie eingängig »Bad Monkeys« ist, und doch zugleich wie verwickelt, mit seinen zig-ineinandergeschachtelten Finten. Der für mich schönste, alles zusammenfassende Weisheitsspruch aus »Bad Monkeys«, der zugleich auch wie kein anderer Satz die Essenz seiner vier Bücher herausdestilliert lautet »Omnes mundum facimus« (»Wir alle machen die Welt«).

••• Zu Teil zwei mit dem Interview.

•••

Flattrn Sie diesen Eintrag, wenn Sie der Meinung sind, dass er etwas wert ist.

•••

BIBLIOGRAPHIE:

»Fool on the Hill« (»Fool on the Hill« 1988); Übersetzung: Ditte König & Giovani Bandini, 576 Seiten; — Gebunden: Hanser (Erstausgabe, vergriffen), 1991; Zweitauendeins, ISBN: 3861504057; — Taschenbuch: DTV, 1993, ISBN: 3423117370.

»G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerke« (»Sewer, Gas & Electric – The Public Works Trilogy«, 1997); Übersetzung: Giovani und Ditte Bandini, 624 Seiten; — Gebunden: Hanser, 1998, ISBN: 3446192905; — Taschenbuch: DTV, 2000, ISBN: 3423207493.

»Ich und die Anderen« (»Set this House in Order – A Romance of Souls« 2003); Übersetzung: Giovani und Ditte Bandini, 600 Seiten; — Gebunden: Hanser, 2004, ISBN: 3446205357; — Taschenbuch: DTV, 2006, ISBN: 3423208902.

»Bad Monkeys« (»Bad Monkeys« 2007); Übersetzung: Giovani und Ditte Bandini, 251 Seiten; — Gebunden: Hanser, 2008, ISBN: 3446230025 ; — Taschenbuch: DTV, 2009, ISBN: 3423211792.

•••

ANMERKUNGEN:

01 Wieland Freund:

»Kampfaffen in der Tiefgarage, eine Begenung mit dem Kinoerzähler Matt Ruff«, in »Die Welt« vom 09. Februar 2008. •••

Zurück

02 Paraphrase nach Winfried Freund: »Arbeitstexte für den Unterricht: Phantastische Geschichten«, Seite 90, Reclam 1979/2001. ••• Zurück

03 Ebenda, S. 92.••• Zurück

Lord Dunsany: »Das Land des Yann«

Eintrag No. 394

01. Oktober 2007: Eine Runde Fehlermerzung.

ZWEITE FOLGE VON MOLOS WANDERUNGEN DURCH

DER BÜCHERGILDE GUTENBERG

DER BÜCHERGILDE GUTENBERG

Endlich wachse ich rüber mit der zweiten Folge meiner (mindestens) zwölfteiligen Serie zur Büchergilde Gutenberg-Neuauflage der von Jorge Luis Borges zusammengestellten Anthologie-Reihe »Die Bibliothek von Babel«.

Hier geht’s zur ersten Folge (zum Borges-Band »25. August 1983«). Kommt nun an Bord und lest …

Die Klage vorweg (dann ist sie vom Tisch), allein schon, um nachvollziehbarer zu machen, warum ich soooo begeistert bin über diesen neuen Auswahlband mit acht Stücken Dunsany'scher Kurz-Phantastik:

Die Klage vorweg (dann ist sie vom Tisch), allein schon, um nachvollziehbarer zu machen, warum ich soooo begeistert bin über diesen neuen Auswahlband mit acht Stücken Dunsany'scher Kurz-Phantastik:

Wenn man bedenkt, wie umfangreich Dunsanys Werk (Romane, Kurzgeschichten, Dramen, Lyrik), wie groß sein Repertoir ist, und vor allem, wenn man gewahr wird, wie enorm sein Einfluß auf die Phantastik die im folgte ist, dann läßt sich nur durch Heranziehen schweißtreibend deprimierender Spekulationen möglicherweise verständig erklären, warum so überaus wenig von ihm ins Deutsche übertragen und veröffentlicht wurde.

›CRAZY H.P.L.« HAT MICH VERFÜHRT

Ein bischen beklommen bin ich, über Lord Dunsany (1878-1957) zu schreiben, denn soviel ich auch darüber grüble, mir etwas Neues, Eigenes über ihn aus der Nase zu ziehen, so oft driften meine Gedanken immer wieder zurück zu einer meiner lebhaftesten Lesephasen. Vor gut zwanzig Jahren habe ich die Prosawelten des Amerikaners Howard Phillip Lovecraft für mich entdeckt, und wie so manch anderer männliche, verklemmte, nachtaktive Stubenhocker-Teenager verfiel ich in einen regelrechten Lese- und Identifizierungsrausch. Nicht nur versank ich in den Fiktionen von Lovecraft, deren Kosmisches Grauen und Wahnsinnsanfälligkeit ich bis heute als sehr sinnvolle und kräftige Kommentare über unsere tatsächliche Welt verstehe; ich ging zudem mit großer Leidenschaft darin auf, Sekundärliteratur über Leben und Denken Lovecrafts zu verschlingen. Mein Hineinversetzten in diesen seltsamen Eigenbrötler war für eine Weile schon von lächerlicher Heftigkeit, und so stakste ich mit meinem nach Ausweitung drängenden Gemüt durch die komischen Mischkulanzen aus Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex, rationaler Kälte und melancholischer Wehmut, übersprudelnder Phantasie und pessimistischer Sicht auf die moderne Welt, die für Lovecraft typisch ist.

Entsprechend begeistert und ›gläubig‹ ließ ich mich damals von Lovecrafts Denken und Urteilen zur Phantastik leiten. Rückblickend betrachtet, war das gar nicht mal so schlecht. Klar: man sollte als Erwachsener immer auch ein kritisches Auge auf die Helden der eigenen Jugend und deren Einfluß haben. Aber ich lehne mich wohl keinen Milimeter zu ungehörig weit aus dem Fenster, wenn ich Lovecrafts Essay »Supernatural Horror in Literature« aus dem Jahre 1927 lobpreise: bis heute hat sich dieser schmale jedoch gehaltreiche Band seine orientierende und anregende Kraft bewahrt. Dort behandelt Lovecraft Dunsany im letzten von 10 Kapiteln: »Die modernen Meister«[01]:

Unübertroffen in der Zauberei einer kristallinen, singenden Prosa und von überragendem Rang in der Erschaffung einer prächtigen und sehnsuchtsvollen Welt irisierender, exotischer Visionen ist Edward John Moreton Drax Plunkett, Achtzehnter Baron Dunsany, dessen Geschichten und kurze Theaterstücke ein fast einzigartiges Element in unserer Literatur bilden. Als Erfinder einer neuen Mythologie und als Erdichter überraschender Volksmärchen steht Lord Dunsany im Dienst einer fremden Welt der phantastischen Schönheit, verschworen dem ewigen Kampf gegen die Roheit und Häßlichkeit der Wirklichkeit des Alltags.

Wie sollte ich vermögen, solch feine Literatur-Essay-Schreibe noch zu übertreffen, wie Lovecrafts Lob noch groß was hinzudichten?

»IM LAND DES YANN«

Aber zur Sache: Was für eine Suite an Dunsanyaden hat unser blinder Bibliotheksdirigent Borges für geneigte (angehende und bewanderte) Phantastik-Connaisseure zusammengestellt? Eine repräsentative, sprich, muntere Prosa-Auswahl, mit sieben Geschichten und einem kurzen Einakter.

Eine repräsentative, sprich, muntere Prosa-Auswahl, mit sieben Geschichten und einem kurzen Einakter.

Ein paar Stellen aus Borges Vorwort die ich bemerkenswert finde: Jorge Luis tadelt (zu Recht!!!) Dunsany für seine Löwen-Abknallerei. Mittels eines Zitats deutet J.L. an, daß zur Güte von Dunsanys träumerischer Mythenbastelei wesentlich dessen ›typisch keltisches magisches Naturgefühl‹ beiträgt. Schließlich, daß Dunsany ein Musterbeispiel eines Dichters ist, der zwei Werke hinterläßt: das dichterische und das biographische, sprich: der Eindruck, den er als Mensch bei uns hinterlässt. Grad aus der Schaar der Phantasten kommen die Schöpfer selbst oftmals wie etwas fremdartige Charaktere aus einer myteriösen Welt daher. Dunsany wäre eine prächtige Ergänzung für jegliche »Liga der außergewöhnlichen Gentleman«, Baron, Märtyrer- und Raubritternachfahre, Soldat, Geheimagent, Kriegsveteran, Schachgroßmeister, Großwildjäger, Gänsekielnutzer, Weltenbauer und Erfinder von ungezähmten Märchen, der er war.

Gleich die Eröffnungsgeschichte »Am Rand der Gezeiten«[02] führt vor, wie man mit einem rahmenden ›alles nur geträumt‹-Bikini das Signal gibt, daß man als Autor mal nicht einfach eine weitere kleine aufregende Begebenheit abschnurrt, sondern lieber ein athmosphärisches, bild- und sinnenstarkes Prosagedicht ausbreitet. Auch wenn diese Phantasie darüber, wie eine Seele im Fegefeuer der cthonischen Entropie darbt, in Londons Themsegewässen angesiedelt ist, könnte sie in jeder Flußmündungsgroßstadt spielen. Und in Hafenstädten wimmeln die Agenten, und unser namenloser Protagonost alpträumt davon »eine gräßliche Untat begangen zu haben, so daß mir kein ehrliches Grab zuteil werden durfte« (S. 13). Die eigenen Freunde killen den Unbekannten und verscharren ihn zur Ebbe im Flußschlamm. Was nun folgt ist eine irrsinnige Raffung der Verfalls-Gezeiten, was sich aber alles andere als hektisch ausnimmt, sondern vielmehr morbide Grazie verströhmt.

»Das Schwert und das Idol«[03] ordne ich einer Text-/Genre-Gruppe zu, die sich ›Steinzeit‹- oder ›Vorgeschichts‹-Fantasy nennen könnte. Von Jack London (»Before Adam – Bison Frontiers of Imagination« 1906-07) an, über Roy Lewis (»Edward«, 1960), Umberto Eco (»Das Ding«, 1961), bis Alan Moore (»Hob’s Hog«, 1996), phantastisch mutet es allemal an, wenn unsere ›Ugha-Ugha‹-Vorfahren als Hauptfiguren in abenteuerlichen Geschichten auftreten, und oftmals dienen solche fiktiven Urzeitereignisse als Parabel über die Basis-Beschränktheiten des Menschen. Hat sich ja auch außer Technik und Frisurenmode kaum was geändert. — Dunsanys kurze Story kann als Einstiegslektion in die Kniffligkeiten gruppeninterner Informations- und Psychagogie-Kriegsführung verstanden werden. Auf der einen Seite die Menschen, die sich um ihr Lagerfeuer zusammendrängen, auf der anderen die gefährliche Umwelt, hier vertreten durch Wölfe. Innherhalb der Frühmenschengruppe konkurrieren Technikmeister und Glaubenshüter miteinander. Auch wenn Dunsany hier keine archäologisch korrekte Studie vorlegt, fabuliert er doch in knapper, unterhaltsamer Form offen darüber, mit welchen Selbstüberhöhungsgebahren die Militärtechnik-Machtinhaber Respekt einstreichen, und mit welch perfiden Illusionstricks die Proto-Priester die wundergläubige Gemeinde an der Nase herumführen. Für atheistische Brigths und religiöse Gläube gleichermaßen eine vergnügliche Leküre.

»Carcassonne«[04] kann jedem Phantastik-Interessierten als brilliante Anschauung dienen, wie die literarischen Zwischenschritte geartet sind, die bereits keine traditionellen Sagen, Legenden oder Künstmärchen mehr sind, aber auch noch nicht dem heute gebräuchlichen Schwarm an Fantasy-Questen angehören. Die durch die Katharer und Albigenserkreuzzüge geschichtlich berühmt-berüchtigte Stadt Carcassonne ist bei Dunsany ein magischer Sehnsuchtsort, bewacht von Drachen, beherrscht von einer schrecklichen, schönen Hexe. König Camorak von Arn und seine Krieger ergötzen sich am Harfnergesang eines namenlosen Sehers, und man beschließt, dessen Prophezeiung, daß niemand Cascassonne erreichen kann, heldisch widerlegen zu wollen. Dunsany glänzt als Stimmenmeister, und Friedrich Polakovics Übertragung ist schlicht wunderbar, wie man vielleicht schon anhand des folgenden Ausschnitts merkt (S. 41. Erinnert mich an Hans Dieter Hüschs wunderbare Mär über die Bäcker von Beumelburg):

Und Camorak hub an und sprach: »Vieles ist, das bedacht werden muß, denn viel Rats ist zu pflegen, und auch der Vorräte darf nicht vergessen werden. An welchem Tag also brechen wir auf?« Und all die Krieger riefen wie aus einem Mund: »Noch heute!« Und Camorak lächelte darob, denn er hatte die Männer bloß auf die Probe gestellt. So nahmen sie denn ihre Waffen von den Wänden: Sikorix, Kelleron, Aslof, Wole der Axtkämpfer. Und ferner Huhenoth und Friedbruch. Und auch Wolwuff, Kriegvater, Tarion, Lurth mit dem Schlachtruf und all die anderen. Und die lauernden Spinnen im lärmenden Saal ließen sich nicht träumen die Grabesruhe, der sie so bald sich erfreuen würden.

Hier spielen Drachen mit gefangen Bären wie Kätzchen mit der Maus, hier speien Berge Feuerbomben, erscheinen des Nachts Bäume herrschaftlicher als Könige und ich selbst fand besonders erfrischend, wie Dunsany nebenbei schlemisch vermerkt, wie das einfache Volk im Kuhstall über die Machokriegerqueste tratscht. Diese Erzählung bettelt geradezu danach, bei einer Fantasy-Con am Lagerfeuer vorgetragen zu werden. Auch wenn es hier (wie fast immer) gehörig unheimlich zugeht, bezaubert »Cascassonne« vor allem durch seine Sprachmelodik, und illustriert anschaulich, was H.P. Lovecraft über Dunsany schreibt:

So ist also Schönheit und nicht Entsetzen der Grundton von Dunsanys Werk.

Das titelgebende Hauptstück und der Höhepunkt des Bandes »Das Land des Yann«[05] ist meiner Meinung nach nun eine konzentrierte Vorwegnahme der bis heute wirksamen Hauptströmungen dessen, was wir Phantastik-Narren als gelungene ›Fantasy‹ bezeichnen. Der Leser begleitet (sozusagen als Tourist) einen Träumer bei seiner Reise mit der Sturmvogel auf dem großen Fluß Yann. Die Grenze zwischen Schlafen und Wachen verschwimmt dabei immer wieder, und mit zunehmender staundender Verblüffung lesen wir von den seltsamen Gebräuchen der Schiffsbesatzung, den befremdlichen Sitten der Städtebewohner an den Ufern des Yann. Auch hier macht Dunsany den ein oder anderen Jux über die Irrungen und Eigentümlichkeiten gläubiger Religions-Phantastik, z.B. wenn er schildert, wie die Sturmvogel-Crew den dräuenden Gefahren der Reise vorbeugt (S. 59):

Und dann knieten die Schiffsknechte nieder auf den Planken des Decks und begannen zu beten, doch beteten nicht alle auf einmal, sondern nur fünf oder sechs zur selben Zeit. Seite an Seite knieten sie nieder zu fünfen, zu sechsen, den es war Brauch, daß nur Männer verschiedenen Glaubens gleichzeitig ihre Götter anriefen, auf daß kein Gott vernähme, wie im selben Atem zwei Männer zu ihm beteten. Und hatte der eine sein Gebet beendet, so trat ein anderer des nämlichen Glaubens an seine Stelle.

Selten sind die Erzählungen, die derartig abwechslungsreich und spannend daherkommen, die auf so engem Raum so viel Bilderschätze und Rätsel bergen. Auch hier paßt wieder ein Zitat aus Lovecrafts Essay wie die Faust aufs Auge:

Dunsany liebt es, verstohlen und listig ungeheuerliche Dinge und unglaubliche Verhängnisse anzudeuten, wie es im Märchen geschieht.

Nun folgen die zwei kleineren Geschichten, mehr Anekdoten oder Gedankenspiele, »Die Wiese«[06] und »Der Bettler«[07]. Die erste baut auf dem Kontrast zwischen London (Stadt-Stress) und Wiese (Land-Idyll), und gönnt uns beunruhigent-empfindsamen Spekulationen darüber, daß wichtige und schicksalsträchtige Vorfälle einem Ort als Echo oder Vorklang anhaften mögen. Die zweite läßt einen kuriosen Bettlertrupp vom Piccadelli Rund zum Green Park prozessieren, wobei gesegnet wird, was absolut segenswürdig ist an unseren modernen Metropolen: Straßenlampen, Häuser, Bäume und Kanalabflüße.

»Das Bureau d'Echange de Maux«[08] unterbreitet uns die Idee, daß es in einer kleinen Gasse zu Paris einen Laden gibt, in dem man (freilich durch Entrichtung einer Vermittlungsgebühr) sein Unglück mit anderen tauschen kann, beispielsweise (S. 104):

Ich lernte, daß jedem sein eigenes Übel das ärgste auf Erden ist, und wie ihr eigenes Übel die Menschen so sehr beunruhigt, daß sie stets das entgegengesetzte Übel eintauschen wollen in dem kleinen, gräßlichen Laden. So tauschte ein Weib, dem es versagt war, Kinder zu haben, mit einem armen, halbirren Kind von zwölf Jahren. Und ein andermal hatte ein Mann seine Weisheit für Narrheit gegeben.

Besonders hier vermeine ich deutlich zu spühren, wie stark Dunsanys Einfluß auf heutige, gehalt- und ideenreiche Phantastik ist. Der ›Laden zum Tausch von Übeln‹ könnte ohne Probleme in einer der vorzüglichen Vertigo-Comics (z.B. »Sandman«, »Fables« oder »Lucifer«) oder bei zeitgenössischen Phantastik-Könnern wie China Miéville, Jeff Vandermeer oder Neil Gaiman auftauchen. (Nebenbei: man stelle sich vor, daß Joseph K. aus Kafkas »Der Prozess« sein Unglück in diesem Geschäft tauscht. Fragt sich nur, was das entsprechende Gegenteil einer anonymen Anklage ist.)

Eine Kostprobe von Dunsanys zahlreichen Minidramen und Theaterwerken gibt abschließend »Eine Nacht im Pub«[08]. Irgendwie ergab es sich, daß ich dieses Stück über vier Diebe, die einem indischen Zyklopen-Götzen das Edelsteinauge geklaut haben und nun kaum ihr panisches Fingernagelknabbern kaschieren können, da rächende Kultisten ihnen auf den Fersen sind, wie ein Gruselcomic aufnahm; bzw. mich daran vergnügte, mir vorzustellen, wie Harry Rowohlt diese Geschichte vortragen würde. (H.P.L. schreibt passend: Auch Humor und Ironie sind oft gegenwärtig, um einen saftigen Zynismus zu verbreiten und das abzuwandeln, was sonst wohl eine naive Intensität besäße.)

Eine Kostprobe von Dunsanys zahlreichen Minidramen und Theaterwerken gibt abschließend »Eine Nacht im Pub«[08]. Irgendwie ergab es sich, daß ich dieses Stück über vier Diebe, die einem indischen Zyklopen-Götzen das Edelsteinauge geklaut haben und nun kaum ihr panisches Fingernagelknabbern kaschieren können, da rächende Kultisten ihnen auf den Fersen sind, wie ein Gruselcomic aufnahm; bzw. mich daran vergnügte, mir vorzustellen, wie Harry Rowohlt diese Geschichte vortragen würde. (H.P.L. schreibt passend: Auch Humor und Ironie sind oft gegenwärtig, um einen saftigen Zynismus zu verbreiten und das abzuwandeln, was sonst wohl eine naive Intensität besäße.)

Resumee: Dunsany beschenkt seine Leser mit einer Phantastik, die sich sowohl für’s musenhafte Sichtreibenlassen eignet, die aber auch unseren Möglichkeitssinn beim Blick auf die tatsächliche Wirklichkeit schärft. Oder, um abschließend noch einmal Lovecrafts Worte als Bürgen zu bemühen:

Seine prismatisch schillernden Städte und seine noch nie dagewesenen Riten kennzeichnet eine Sicherheit, wie sie allein Meisterschaft erzeugen kann, und das Gefühl tatsächlichler Teilnahme an seinen heimlichen Mysterien läßt uns schaudern. Für wahrhaft phantasierende Menschen ist er ein Talismann, ein Schlüssel, der das Tor zur reichen Schatzkammer des Traumes und der versprengten Erinnerungen öffnet, so daß wir ihn nicht nur einen Dichter nennen können, sondern ihn auch für einen Autor halten dürfen, der jeden Leser ebenfalls zum Dichter macht.

•••

LINK-SERVICE

- Thomas Harbach für »SF-Radio«: Lord Dunsany gehört mit William Morris zu den frühen britischen Autoren, die eine Wiederentdeckung längst verdient haben. — Genau.

- Oliver Kotowski für »Fantasyguide.de«: Der Band »Das Land des Yann« ist ein großer Gewinn für Leser, die sich für die Entwicklungslinien der neueren Phantastik interessieren {…} Doch auch für einfach nur an Wundergeschichten Interessierte sind Lord Dunsanys Kurzgeschichten immer noch lesenswert, sowohl wegen seiner wahrhaft phantastischen Wunder, als auch wegen seines gekonnten Umgangs mit Erzählmustern.

— Ein sehr schönes Bullseye-Fazit!

›Cronn‹ für »Roter Dorn«: Lord Dunsany ist eine Ausnahmeerscheinung in der Phantastik … — Kopfnick-kopfnick. Obwohl: auf dem Feld eigenständiger Autoren, die mehr schreiben als nur Beiträge für Franchise-Phantastik, ist die Schaar der Ausnahmeerscheinungen gar nicht so dünn gesäht.

Und als Schluß-Gemme gibts es waschechte Bezüge zwischen angesehener deutscher Gegenwartsliteratur und den Yann-Fabulationen, wenn Jürgen Berger in einer Rezi für die »Tageszeitung« auf Botho Strauss Anleihen bei Dunsany aufmerksam macht:

Im Falle von »Die Nacht mit Alice, als Julia ums Haus schlich« erhebt der Finger sich in Form eines Traumbildes: Die Stadt, in der der Mann sich bewegt, geht an ihrer eigenen Gedankenlosigkeit zugrunde. Die Erinnerung daran, wie es sein sollte, borgt Strauß sich bei Lord Dunsany und dessen Erzählung »Idle days on the Yann«.

Dunsany starb 1957, war irischer Schachmeister, galt als »worst dressed man« Irlands und wandelte als Erzähler und Dramatiker im Grenzgebiet zur Phantasy-Literatur. In seiner Erzählung geht es um Seemänner, die mit ihrem Schiff in einer Stadt ablegen, den Yann hinabfahren, alte, besänftigende Lieder singen und abends zu ihren ganz eigenen Göttern beten. Strauß zitiert eine längere Passage aus der Erzählung, in der die Rede davon ist, der Mensch solle sich »in tiefem Einvernehmen mit Riten und Zeremonien aus grauer Vorzeit« bewegen. Warum er aber »Idle days on the Yann« in »Idle days of the Yann« abwandelt, wird wohl sein Geheimnis bleiben.

•••

ANMERKUNGEN:

[01] Alle H.P. Lovecraft-Zitate stammen aus:

»Unheimlicher Horror – Das übernatürliche Grauen in der Literatur«, Ullstein Populäre Kultur (1987), Ubers.: Bernd Samland. S. 110 bis 113. •••

Zurück

Gnadenloses Leseprotokoll zu »Harry Potter and the Deathly Hallows«

Eintrag 392 — In den letzten zehn Jahren habe ich mich wie viele viele andere Leser und Filmgucker auch von der siebenteiligen Fantasy-Reihe um den englischen Töpferbuben hinreissen lassen. Hier nun mein (gnadenloses) Leseprotokoll zum langerwarteten Abschlußband »Harry Potter and the Deathly Hallows«.

Da ich absolut keine Rücksicht auf Geheimnisverrat nehme, richtet sich dieser Eintrag vornehmlich an andere Harry Potter-Leser, die bereits feddich sind. Wer sich den Spaß erhalten möchte, liest mein Protokoll besser nicht!!!

Deshalb, und um die »Aktuell«-Seite nicht mit ewig langen Auslassungen vollzustellen, habe ich mein Protokoll zu den einzelnen Kapiteln in den Kommantar dieses Beitrages gestellt.

Im Moment reicht mein Protokoll bis einschließlich Kapitel 12. Der Rest wird in den nächsten Tagen nachgereicht.

•••

Introdubilo:

Haberer Oliver vom Literaturwelt-Blog gibt sich (nicht nur als Papa) dem Potterwahn hin und rattert Kapitel für Kapitel seine Zusammenfassung und Ansichen zum letzten Band der Reihe runter. Hut ab für diese Aktion! Das ist im kleinen ein schönes praktisches Beispiel dafür, welche Text-Formen via Internet funktionieren, die per Print so nicht klappen oder möglich sind.

Ich häng mich mal begeistert dran.

Zur Besorgung: Ich hab ja meinen HP#7 ganz gemütlich in der Frankfurter Stadtmitte abgeholt. Kein Stress, erst so gehen 17h unaufgeregt vorbeispaziert. Zuhause dann Inhaltsverzeichnis und Gesamtinhaltsverzeichnis geschrieben (nebenbei: HP hat nach meiner Zählung 3558 Seiten; die Summe kann aber je nach Ausgabe wohl variieren).

Hier meine Gründe, warum ich als 34jähriger Edel-Phantastik-Fachdepp HP überhaupt goutiere:

- HP ist für mich schnell weglesbarer bunter ›Trash‹. Sozusagen für mich als langjähriger TV-Abstinenzler mein Nachmittags- und Vorabendprogramm-Ersatz. (Liebe Potterfans, jetzt bitte nicht den Molo haun).

- Potter ist ein Riesenhype, auf dem ich sozusagen auch als ›Hobby-Anthropologe‹ mitsurfe, um nicht immer nur als Außenstehender über Hype daherreden zu können.

- Schließlich dient mir Potter deshalb bei meiner Lektüreauswahl als eine der seltenen Ausnahmen von meinem sonstigen Lesestoff. Ohne solche Ausnahme-Abwechslung würde mich auch die allerbeste Eliten-, Klassiker- und Randzonen-Literatur auf dauer fad werden. Ab und zu sollte man eben auch als Erwachsen-Sein-Woller auf allen Vieren herumkrabbeln, damit man merkt, was sich in Bodennähe alles tummelt, und um zu merken, wie viel aussichtsreicher der aufrechte Gang ist.

Jeff Vandermeer: »Die Stadt der Heiligen und Verrückten«, oder: Pilzsporen und Kalmartentakel

Eintrag No. 391

•••

Ach gucke mal da!, dacht ich mir am Klett Cotta-Stand auf der Frankfurter Buchmesse 2005, als ich deren zweiten Phantastiktrumpf des damaligen Jahres entdeckte. Kommt nicht so oft vor, dass ein Buch neben seinen Konkurrenten auffällt wie ein Artefakt aus einer anderen Welt. Schwarz wie der berüchtigte Monolith auf dem Mond, aber vollgewimmelt mit weißem Text. Erst beim zweiten oder dritten Blick entdeck ich vorne ganz unten in gelb den Titel »Stadt der Heiligen & Verrückten« (The City of Saints & Madmen) von Jeff Vandermeer (1968), daneben der bescheiden posende rote Kett Cotta-Greif.

Ach gucke mal da!, dacht ich mir am Klett Cotta-Stand auf der Frankfurter Buchmesse 2005, als ich deren zweiten Phantastiktrumpf des damaligen Jahres entdeckte. Kommt nicht so oft vor, dass ein Buch neben seinen Konkurrenten auffällt wie ein Artefakt aus einer anderen Welt. Schwarz wie der berüchtigte Monolith auf dem Mond, aber vollgewimmelt mit weißem Text. Erst beim zweiten oder dritten Blick entdeck ich vorne ganz unten in gelb den Titel »Stadt der Heiligen & Verrückten« (The City of Saints & Madmen) von Jeff Vandermeer (1968), daneben der bescheiden posende rote Kett Cotta-Greif.

Schon der Buchrücken wird durch ein zentrales Gestaltungsmotiv des Autoren geprägt: die Collage, dem Mit- und Durcheinander von längeren und kürzeren Fitzeln und Fragmenten, die zusammen etwas gänzlich Neues ergeben. Unter dem Titel und dem Autorennamen prangt wie ein klassisches Emblem ein Detailausschnitt des Front-Covers: Eine sehende Hand mit Auge[01]. Darunter sieben programmatische Wörter, die für einen Dr. V von größtem Interesse sind: hochmütig Dunkelheit tapfer Last Flut Grauhüte Grimasse. Es folgt wiederum ein Bild, diesmal logohaft reduziert: ein grünlicher Kalmar, angeblich das Selbstportrait eines gewissen F. Madnok. Zuletzt eine figürlich-abstrakte, an urzeitliche Symbole erinnernde Männchen-Zeichnung mit dem Titel »Sporer Nr. 2« von Orim Lackpole, ausgestellt im Morhaim Museum. Vordere und hintere Schutzumschlagseite flirren, denn auf ihnen lesen wir in weißer Schrift zwei prosa-lyrische Szenen, die jeweils eine mittig platzierte Illustration umrahmen. Der Text der Vorder- und Rückseite ergibt bereits die erste kleine Geschichte von einem sich nachts in einem Boot auf dem Mott-Fluss der Stadt Ambra nähernden Reisenden, der im Gepäck unter anderem ein Exemplar des Buches »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« hat. Der Reisende plumpst ins Wasser und hat eine unheimlich-visionäre Begegnung mit einem der großen Königskalmare.

Derart ist das ganze Buch, sogar für gewöhnlich harmlose Teile wie ›Andere Bücher des Autoren‹ und ›Biographie‹, von kreativer Devianz befallen. Da tummeln sich fiktive oder noch zu schreibende Bücher von Vandermeer[02], und der Lebenslauf franst ins Mysteriöse aus, wenn er angibt, dass der Autor für einige Zeit als spurlos verschwunden galt. Ein völliges Novum sind die ›Anmerkungen zu den Schriften‹, eine exemplarische Kostprobe von Vandermeers synästhetischem Humor, wenn es z.B. über die Caslon Old Face heißt:

»Nach feinem Leder duftend, nach Sandelholz und Zimt, ist die Caslon trocken, aber samten«;

und zur Times New Roman wird kommentiert, dass sie

»das grobe Fluidum eines zähen Bratens mit der Struktur von Kartoffeln (vereint), und ihrem steinernen Bukett eine feuchte Textur beigemischt (ist)«.

Grob gesagt, ist das vollkommen durchgeknallte, ziemlich elitär-feinsinnige Phantastik, sozusagen 72% Edel-Fantasy-Schoko.

Doch wie sieht es in dem Buch aus? Jede Übersicht muss hier gröblichst vereinfachen, denn der ›Collage-Roman‹ ist so geradeaus wie ein Korkenzieher für n-dimensionale Weinflaschen. Die erste Hälfte des Buches füllen vier längere Geschichten, die auf Amerikanisch 2002 erschienen. In »Dradin verliebt« erzählt ›ganz normal‹ ein auktorialer Erzähler von einem jungen Missionar des Religionsinstitutes von Morrow, der nach seinem Scheitern aus den südlichen Dschungeln nach Ambra zurückkehrt. Seine überreizte Verliebtheit in eine unbekannte Schönheit verquirlt sich mit dem Fieberwahn einer Geschlechtskrankheit und idyllisch-bitteren Erinnerungen an die Eltern. Schließlich stolpert Dradin, der Möchtegern-Ex-Missionar, durch nächtliche Widrigkeiten ärgerer Güte.

Doch wie sieht es in dem Buch aus? Jede Übersicht muss hier gröblichst vereinfachen, denn der ›Collage-Roman‹ ist so geradeaus wie ein Korkenzieher für n-dimensionale Weinflaschen. Die erste Hälfte des Buches füllen vier längere Geschichten, die auf Amerikanisch 2002 erschienen. In »Dradin verliebt« erzählt ›ganz normal‹ ein auktorialer Erzähler von einem jungen Missionar des Religionsinstitutes von Morrow, der nach seinem Scheitern aus den südlichen Dschungeln nach Ambra zurückkehrt. Seine überreizte Verliebtheit in eine unbekannte Schönheit verquirlt sich mit dem Fieberwahn einer Geschlechtskrankheit und idyllisch-bitteren Erinnerungen an die Eltern. Schließlich stolpert Dradin, der Möchtegern-Ex-Missionar, durch nächtliche Widrigkeiten ärgerer Güte.

Es folgt als Zweites ein Sachtext, der »Führer zur Frühgeschichte der Stadt Ambra«, die ein Duncan Shriek für das große Handels- und Verlagshaus Hoegbotten schrieb[03]. Ursprünglich hieß Ambra Cinsorium und war das blühende Kulturzentrum eines Volkes kleiner Pilzmenschen (die im späteren Buchverlauf sogenannten Grauhüte), bis der im mächtigen Mündungsdelta des Mott-Flusses gelegene Ort von Piraten-Kaufleuten (den Katten) entdeckt und in gut räuberisch-›merkantil-imperialer‹ Manier erobert wurde. Hier werden neben vielen anderen Dingen halluzinogen-gesättigte Berichte von Irrwanderungen durch die unterirdischen Gänge der gedemütigten Grauhutkultur vom Historiker abgeklopft; Shriek spekuliert, wie (wenn überhaupt) die Grauhüte besiegt wurden, oder ob sie nicht vielmehr langsam und subversiv Ambra zurückerobern.

Der dritte Text »Die Verwandlung des Maler Martin See« erzählt von der , der durch eine (Nabokov läßt grüßen) geheimnisvolle ›Einladung zu einer Enthauptung‹ in eine brutal-heikle Lage gerät. Der Zwischenfall traumatisiert ihn, macht aber seiner bis dahin brav-zahmen Malerei flotte Beine, und See geht als einer der großen Kunstheroen in die Geschichte der Stadt Ambra ein. Im Hintergrund liefern sich innige Verehrer und Verächter des verschwundenen Komponisten-Titans Voss Bender einen handgreiflichen Straßenkrieg. Zwischen diese wieder auktorial dargestellten Erlebnisse von See fügt Vandermeer Auszüge aus einem Essay über Sees Bilder von der gescheiterten Malerin, (dann) Galeristin und Kunstgeschichtlerin Janice Shriek[04]. Wunderbar der Kontrast zwischen den Schauer-Schilderungen der Abenteuer, Visionen und Alpträume die Martin See zu seinen gerühmten Gemälden treiben, und den in Monographiestilistik gehaltenen Deutungen über Sees Werk und Leben.

Als Viertes folgt »Der seltsame Fall von X«, und man begleitet (wieder auktorial) den ›Vernehmer‹ einer geschlossenen Anstalt Ambras bei seiner Arbeit mit dem Patienten X. Soweit ich das verstanden zu haben glaube[05], soll der Mann in der Zelle niemand anderes als der in seinem Lebenslauf als verschollen gemeldete Vandermeer selbst sein, der dem Verhörer/Arzt Rede und Antwort über seinen Wahn von der Fiktionalität/Realität der Stadt Ambra liefern muss.

Bestes Hin- und Her und Ineinander von echter Welt (hier) und Fantasy-Welt (dort) also. Das Motiv des in seine Fiktion hineingestülpten Autors (bzw. ›Helden‹) ist zwar jetzt nicht sooo brennend neuartig[06], aber Vandermeer traut sich, diese Narrationsschraube schwindelerregend weit zu drehen. Immer wieder, aufeinander verweisend, ineinander geschachtelt, variierend finden verwirrende Bild-, Sprach- und Wirklichkeitsscharaden statt: Über Menschen und Menschenförmiges; über Kalmare, deren Intelligenz der Menschlichen das Wasser reicht und über Menschen, die sich für Kalmare halten; über Zellen, Gefängnisse, Käfige, Labyrinthe und Verwandlungen, aber auch über Impres-sionen, Erinnerungen, Ängste, Träume und Visionen.

Die Frage, was genau ›das Rezept‹ von Vandermeers registerreicher ›Erzählweise‹[07] ist, ließe sich z.B. so präzisieren: Wie schafft Vandermeer es, sich einerseits im besten Sinne dem leidenschaftlichen Schwulst düster-dystopischer Empfindsamkeit hinzugeben, dem aber andererseits mit einer erfrischend trocken-lakonischen Stimmlage gegenzusteuern? Meine Antwort wäre: —Vor allem mit stilistischer Eleganz. So bringt Vandermeer die ureigene Überreiztheit und Hybris der Phantastik, ihre Neigung zu einer monströs-paranoiden Eskapistik der Faszinationen mal witzig, mal berauschend, mal träumerisch, aber immer lebendig zum Schillern. Vor welchem ›Hintergrund‹ könnte man solch schlierenbunte Phantastik-Ästhetik besser glänzen lassen, als vor einem passend-elegantem Strudel finster-undurchschaubarer Komplexität?

In der rätselhafteren zweiten Hälfte, dem »Annex«, um den das Buch in seiner Ausgabe 2004 ergänzt wurde, befindet sich die schriftliche Hinterlassenschaft, die man in der Zelle des verschwundenen Patienten X. gefunden hat, nebst Briefen seines Arztes und Manuskripten anderer Personen. Die literarische Technik, in kleinen Dosen ›hand outs‹ aus der Fiktions- bzw. Phantastikwelt einer Geschichte beizugeben, findet sich ja durchaus mal ein. Kommt schon in jedem Krimi vor, wenn z.B. Zeitungsartikel ›eins zu eins‹ wiedergegeben werden. Für einen Literaten, selbst für einen Phantasten, treibt Vandermeer aber auch diesen Kniff atemberaubend weit.[08]

Doch weiter mit der Buchbesichtigung des Vandermeer’schen Labyrinths. Ein Orientierungsverlust-Schub ergibt sich ab Annexbeginn schon aufgrund der fehlenden oder irreführenden Paginierung, aber wenn ich richtig zähle, dann sind hier elf unterschiedliche Dokumente, Buchauszüge, Broschüren, und sonstige Unterlagen versammelt, inklusive Werbeanzeigen wie:

»Erfahren Sie, warum der Strattonimsus Schwindel ist. (…) Werden Sie Ihr eigener ›Kampfphilosoph‹«

und:

»Strattonismus / Verehre das zweigekammerte Hirn (…) Du kannst die Stimmen in Deinem Kopf beherrschen«.

Der Leser versucht indes, das Stimmenwirrwarr des Buches in den Griff zu bekommen. Gutes Trainingsgerät, um die ›willing suspension of disbelief‹-Muckis bis zum Kribbeln zu reizen.

Für meinen Geschmack ist der ›abgefahrenste‹ Text des »Annex« ist »Der Königs-Kalmar / Als da ist eine kurze Monographie von Frederick Madnok (nebst einigen zusätzlichen Untersuchungen von dem Bibliothekar Candace Harpswallow)«. Hier gibt es eine monströse Bibliographie mit 265 fiktiven Titeln, die sich überwiegend mit Kalmaren befassen. Einige der aufgeführten Titel hat Madnok kommentiert oder zusammenfasst. Er versucht dabei, verschlüsselt von seinen eigenen dunklen Familienerinnerungen zu berichten. Und nebenbei gibt’s dann plötzlich in all diesem Durcheinander köstliche Parodien auf trashige Rumsbums-Genreserien, wenn Madnok die fetzige »Folterkalmar-Serie« einer gewissen (fiktiven) Vivian Price Rogers zusammenfasst und kommentiert.

Auf den »Annex« folgen ca. 50 Seiten mit 130 Glossar-Einträgen über Geschichte, Gesellschaft, Persönlich- und Eigentümlichkeiten der Welt von Ambra. Hier gönnt sich Vandermeer nun als Ausgleich nach all dem empfindsamen Wahnsinn, den aufdringlichen Halluzinationen und unheimlichen Verwandlungen die dicksten Kalauer[09]. Ich muss den euro-chauvinistischen Smutje meines Lese-Schiffs mit Rum ruhigstellen, um ihn davon abzuhalten, mit großem Gewese dem Amerikaner Vandermeer mittels Ordenanheften zum ›literarischen Europäer ehrenhalber‹ zu ernennen. Aber ist so ein Impuls erstaunlich bei einem Autoren, der von sich sagt, dass er am ehesten der Tradition des Magischen Realismus folgt, und der Nabokov und Kubin und Herzmanovsky-Orlando zitiert?

Jeff Vandermeers Debüt in Deutschland ist eines der wenigen Bücher der letzten Jahre, an denen nicht wenig Leser scheitern mögen, was aber die Qualität des Werkes keineswegs in Frage stellt. Okay, der Vorwurf, »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« sei so ›artsy-fartsy‹- oder ›Kunstkacke‹-Phantastik, mag vulgär klingen, liegt aber nur im Ton, nicht sachlich daneben. Das Buch taugt nicht mal mit Schwimmflügeln und Schorchel als U-Bahn-Lektüre, und ich empfehle erregbaren Gemütern ausdrücklich, es nicht zum Einschlafen zu lesen[10].

Allen anderen kann ich nur wünschen, dass in ihnen ebenfalls dieses wunderbare Gefühl erblüht

»… für die unvergleichliche Pracht der Stadt – ihre Liebe zum Ritual, ihre Leidenschaft für die Musik, ihre unendliche Fähigkeit zu schöner Grausamkeit«

.

•••

[02] Mit Titeln wie

»Das trunkene, aber reuige Leben des Cadmion Signal«. •••

Zurück

[03] Annotations-Fetischisten aufgepaßt: Hier gönnt sich Vandermeer durch die Schrulligkeit der Figur Shriek sprechend tollen Fußnotenspaß. Dagegen ist Pratchett zahm! •••

Zurück

[05] Immerhin liegt Ambra am Mott-Fluß, und

›Dr. Mott‹ hieß der Arzt, der Edgar Allan Poe in dessen letzter Phase womöglich mehr schlecht als recht behandelte. Angeblich mit zu laxer Hand, was Morphium, Opium oder sonstiges dunkelromantisches Rauschmittel betrifft. Jedenfalls verschwand Poe spurlos einige Tage, um völlig derangiert, verwirrt und todkrank wiederaufzutauchen und kurz darauf zu sterben. Niemand weiß, was damals wirklich mit ihm geschah. •••

Zurück

[06] Siehe z.B.

»The Blazing World« (1658) der Herzogin Margaret von Newcastle, J. L. Borges, Fernando Pessoa, Michael Ende, Matt Ruff und jüngst im breitfließendem Genre-Mainstream Stephen King in seinem

»Dark Tower«-Epos. Auch Cornelia Funkes

»Tintenherz«-Trio lebt von diesem Motiv. •••

Zurück

[07] Hier könnte im ursprünglichen Sinne des Wortes

›Phantastik‹ stehen; was ich umständlich der Ethymologie des Wortes Phantasie folgend

›medial-narrative Modi, die sich besonders dadurch auszeichnen, daß sie beim Empfänger Bilder, Vorstellungen und Eindrücke sichtbar werden lassen, oder eben für ihn und/oder in ihm erscheinen lassen‹ nenne. •••

Zurück

[08] Klassische Beispiele für literarische Texte, in denen Originalquellen aus der Fiktionswelt als ornamentale Ergänzungen zur Geschichte gereicht werden, sind z.B. Rudyards Kiplings

»With the Night Mail – A Story of 2000 A.D.« (1909) und natürlich Karel Çapeks

»Der Krieg mit den Molchen« (1936). Und sind nicht auch der von Bilbo Beutlin verfaßte Reise- und Abenteuerbericht

»There and Back Again« (Der kleine Hobbit), sowie das von seinem Neffen Frodo und dessen Freund Sam fertig-geschriebene

»Grosse Rote Buch der Westmark« (Der Herr der Ringe)

›Original-Manuskripte‹ aus der Mittelerdewelt, und sind entsprechend z.B. die Lieder und Gedichte nicht solche

›Authentizifizierungsfenster‹ in die Phantastikwelt? •••

Zurück

[09] Mit sprichwörtlichen Reinsteigerschenkelklopfern. Wo immer man das Buch in die Pfoten bekommt, ich empfehle als Kostprobe den Glossareintrag

»Hyggboutten«, so um die vierzigstletzte Seite vom Buchende gezählt zu finden. •••

Zurück

[10] Außer natürlich, man liest auch sonst gerne solche Dinge wie Baudelaire-Verse, Bierce-Fabeln oder Hebbel-Tagebuchnotizen zum Einschlafen. •••

Zurück

Neil Gaimans »The Sandman« Band 1: »Prädludien & Notturni« mit »Hilfreichen Handreichungen« als PDF

Erster Teil von Molos Empfehlungen von

Neil Gaimans

inkl.

»Hilfreicher Handreiche« über mythologische, historische und literarische Anspielungen.

Eintrag No. 389 — Schön langsam mutiert die Molochronik zu einem Neil Gaiman-Fanblog. Was soll ich auch machen? Gaiman ist nun mal einer der originellsten und fruchtbarsten Gegenwartsvertreter der Genre-Phantastik, und da durch so manches Ungeschick seine Werke bei uns bisher zumeist in nicht so dollen Ausgaben erschienen, werf ich mich gern ins Zeug um diesen ›modernen Multimedia-Ovid‹ lobzupreisen. Ich schätze Gaiman deshalb so hoch, weil er es (nicht immer aber eben immer wieder) schafft, einem Literatur-Ideal gerecht zu werden, daß mir durch solche respektablen Klassiker wie den Römer Horaz oder den Barock-Gelehrten Gracian schmackhaft nahegebracht wurde. Kein Zweifel: Literatur, Fiktionen, Fabulation sollten zu mehr nützen, als dem Publikum eine Wohlfühlmassage zu verschaffen. Leser von Romanen (egal ob in Prosa oder in graphischer Form) sollten auch zum Nachdenken angeregt werden. Doch zweiteres will nun mal besser schmecken, wenn die Belehrung nicht so dröge, steif und nur bildungshuberisch daherkommt. Zuerst einmal muß unterhalten werden, muß die Hemmung durch den Zweifel überwunden werden. Derart beschwingt ist es dann auch locker-flockiger möglich, den Lesern ernste Gedanken nachzubringen, auf die sie sich ansonsten nicht einzulassen die Lust gehabt hätten.

Eintrag No. 389 — Schön langsam mutiert die Molochronik zu einem Neil Gaiman-Fanblog. Was soll ich auch machen? Gaiman ist nun mal einer der originellsten und fruchtbarsten Gegenwartsvertreter der Genre-Phantastik, und da durch so manches Ungeschick seine Werke bei uns bisher zumeist in nicht so dollen Ausgaben erschienen, werf ich mich gern ins Zeug um diesen ›modernen Multimedia-Ovid‹ lobzupreisen. Ich schätze Gaiman deshalb so hoch, weil er es (nicht immer aber eben immer wieder) schafft, einem Literatur-Ideal gerecht zu werden, daß mir durch solche respektablen Klassiker wie den Römer Horaz oder den Barock-Gelehrten Gracian schmackhaft nahegebracht wurde. Kein Zweifel: Literatur, Fiktionen, Fabulation sollten zu mehr nützen, als dem Publikum eine Wohlfühlmassage zu verschaffen. Leser von Romanen (egal ob in Prosa oder in graphischer Form) sollten auch zum Nachdenken angeregt werden. Doch zweiteres will nun mal besser schmecken, wenn die Belehrung nicht so dröge, steif und nur bildungshuberisch daherkommt. Zuerst einmal muß unterhalten werden, muß die Hemmung durch den Zweifel überwunden werden. Derart beschwingt ist es dann auch locker-flockiger möglich, den Lesern ernste Gedanken nachzubringen, auf die sie sich ansonsten nicht einzulassen die Lust gehabt hätten.

In den frühen 90gern lauschte ich auf einer Fantasy-Con Freunden beim Fachsimpeln über die »Sandman«-Comics. Es ging um die ›Endless‹, die Endlosen, jene 7-köpfige, dysfunktionale Familie anthropomorpher Personifizierungen, deren Namen auf englisch alle mit D beginnen (der ernste Destiny/Schicksal, die lockere Death/Tod, der vergrübelte Dream/Traum, der lebenslustige Destruktion/Zerstörung, die intrigante Desire/Verlangen, die selbstquälerische Despair/Verzweiflung und die jüngste im Bunde Delirium, die einst Delight/Entzücken war). — Als jemand, der schnell mal hingerissen ist, wenn philosophische Menschen- und Weltenlauf-Bespiegelung mit Äktschn, Spannung und Soap vermengt werden, spitzte ich die Ohren. Hmm, neue, neutrale ›Götter‹, eine moderner Pantheon für eine globalisierte Welt, dachte ich mir neugierig.

Worauf läßt man sich ein? Auf einen großen, zehnbändigen Epos über die Krise von Dream/Morpheus, seinen Niedergang und seine Wiederauferstehung; auf eine kecke Mischung aus Altem und Neuen, wobei Mythologien und Klassiker von frühester Zeit an und aus allen möglichen Weltgegenden Hand in Hand mit Neo-Mythen der westlichen Pop-Moderne einen abwechslungsreichen Reigen tanzen.

Entbrannt vor Begeisterung für Gaimans graphischen Wunderzyklus werde ich basierend auf den von Greg Morrow und David Goldfarb gesammelten, und von Ralf Hildebrandt betreuten englischen Anmerkungen zu »Sandman«, begleitend zur Neuauflage der Sammelbände, in der Molochronik künftig reichlich Material für bildungsinteressierte Freunde der Edel-Phantastik reichen.

Entbrannt vor Begeisterung für Gaimans graphischen Wunderzyklus werde ich basierend auf den von Greg Morrow und David Goldfarb gesammelten, und von Ralf Hildebrandt betreuten englischen Anmerkungen zu »Sandman«, begleitend zur Neuauflage der Sammelbände, in der Molochronik künftig reichlich Material für bildungsinteressierte Freunde der Edel-Phantastik reichen.

Hier zum Download des PDFs der ersten Abteilung meiner »Hilfreichen Handreichungen« zu Neil Gaimans großartigen Comicroman. — 1000 Dank an lucardus für eine spendierte Runde Korrektur!

Der erste Band »Prädludien & Notturni« versammelt den aus acht Kapiteln/Heften bestehenden eröffnenden Handlungsbogen, dessen Arbeitstitel auf englisch »More than Rubies« (Mehr als Rubine) lautet.

Ein nach dem Vorbild des Scharlatan-Okkultisten Aleister Crowley gestalteter englischer Gurumotz hegt die alte Menscheitsambition den Tod zu überwinden zu wollen. Dazu zieht dieser Roderick Burgess Anfang des 20. Jhd. ein Beschwörungsritual mit seiner Kultgang durch, verhaut sich aber grob. Statt Death/Tod zu bannen, fängt Burgess deren ›kleinen‹ Bruder Dream/Traum in seinem Zauberkreis, wo der bleiche König der Traumlande über siebzig Jahre darbt. Durch Dreams Abwesenheit verfiel sein Reich, viele Traumlandbewohner haben sich auf und davon gemacht und treiben ihr Unwesen in unserer Welt.

<img src="molochronik.antville.org" title="»Sandman«, Heft 1, Seite 1, alte Kolorierung. Copyright by Vertigo/DC."align="right" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;">Erster und Zweiter Weltkrieg vertreichen, wie auch die Nachkriegsepoche, bis es Dream schließlich Ende der 80-ger gelingt seinen Kerkermeistern zu entkommen und in seine Heimatgefilde zurückzukehren. Soweit das erste Kapitel.

Der Rest von »Präludien & Notturni« erzählt dann ausführlich und abwechslungsreich, wie der geschwächte Morpheus Stück für Stück seine machtvollen Artefakte wiedererlangt und sein Reich halbwegs restauriert. Zu den Höhepunkten des ersten Sammelbandes gehört ein Ausflug von Morpheus in die Hölle, wo er sich mit einem gemeinen Dämon ein ›Duell der Realität‹ liefert; ein verstörendes Kapitel über Größenwahn und Maßlosigkeit, wenn ein Straßenrestaurant zum Hort tödlichen Gruppen-Irrsins wird; und natürlich das abschließende achte Kapitel des ersten Bandes, wenn dem selbstmitleidigen Morpheus von seiner überaus symphatischen Grufischwester Death der Kopf gerade gerückt wird.

Meine ersten »Sandman«-Einzelhefte las ich noch leihweise, bevor ich im September 1992 mit Heft 41 selbst anfing zu sammeln. Im Lauf der Zeit besorgte ich mir die zehn englischen Sammelbände von Vertigo/DC. Mit großer Verstörung beobachtete ich vor Jahren, wie diese Sammelbände in schrecklicher Art und Weise das erste Mal auf Deutsch herausgebracht wurden. In zu großem (europäischem) Albumformat auf viel zu schwerem Papier, und (was am rügenswertensten ist) oftmals wurden die Original-Sammelbände für die deutsche Ausgabe einst zweigeteilt veröffentlicht. Zudem wurde diese erste deutsche Ausgabe nie abgeschlossen. Sicherlich hat das für enorm viel Frust bei der Comicliteratur-Leserschaft gesorgt (und wieviele Jungleser durch diese ›Schlampausgaben‹ dazu getrieben wurden, gleich auf Englisch zu lesen, wage ich gar nicht zu spekulieren).

Nun — endlich! — mit großer Verspätung, dafür aber auch mit erfeulicher Sorgfalt gestaltet erscheinen seit Anfang dieses Jahres die Sammelbände bei Panini/Vertigo erneut. Panini hat Sandman neu übersetzten lassen lassen und folgt dabei der neusten Sammelauflage der Amerikaner, tischt uns damit also die neue digitale Kolorierung auf. Die alte Kolorierung ist freilich nicht gänzlich zu verachten; vor allem Freunde der klassischer Gruselrießer-Comics dürften daran Gefallen finden. Immerhin: die 75 Hefte der »Sandman«-Reihe, die von 1989 bis 1996 (fast immer) monatlich erschienen, dokumentieren nebenbei auch die Geschichte der Umstellung zum digitalen Einfärben der s/w-Linienzeichnung. Der Vergleich von Seite 1 in alter und neuer Kolorierung zeigt, wie Dank digitaler Bildbearbeitung feinere Farbnuancen & -verläufe möglich sind. Die Seiten sind zugleich dezenter eingefärbt, und wirken dennoch plastischer. Dadurch geht zwar der horror-trashige Charakter der ursprünglichen Koloierung verlohren, aber alles in allem finde ich die neue Farbgestaltung angenehmer, stimmungsvoller, kurz: schöner.

Nun — endlich! — mit großer Verspätung, dafür aber auch mit erfeulicher Sorgfalt gestaltet erscheinen seit Anfang dieses Jahres die Sammelbände bei Panini/Vertigo erneut. Panini hat Sandman neu übersetzten lassen lassen und folgt dabei der neusten Sammelauflage der Amerikaner, tischt uns damit also die neue digitale Kolorierung auf. Die alte Kolorierung ist freilich nicht gänzlich zu verachten; vor allem Freunde der klassischer Gruselrießer-Comics dürften daran Gefallen finden. Immerhin: die 75 Hefte der »Sandman«-Reihe, die von 1989 bis 1996 (fast immer) monatlich erschienen, dokumentieren nebenbei auch die Geschichte der Umstellung zum digitalen Einfärben der s/w-Linienzeichnung. Der Vergleich von Seite 1 in alter und neuer Kolorierung zeigt, wie Dank digitaler Bildbearbeitung feinere Farbnuancen & -verläufe möglich sind. Die Seiten sind zugleich dezenter eingefärbt, und wirken dennoch plastischer. Dadurch geht zwar der horror-trashige Charakter der ursprünglichen Koloierung verlohren, aber alles in allem finde ich die neue Farbgestaltung angenehmer, stimmungsvoller, kurz: schöner.

Zu den bezaubernsten Markenzeichen von Gaiman gehört, wie es ihm gelingt, kleine Geschichten in der großen Geschichte unterzubringen; wie er vor allem mit »Sandman« eine Geschichtenerzähl-Maschinerie anwirft, die im Besten Sinne an die berühmte Wendung aus Michael Endes »Die Unendliche Geschichte«

Aber dies ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden

oder auch an die labyrinthische Weberei von Schahrasads Erzählungen in »Tausendundeiner Nacht« erinnert.

Wie bei jeglicher ehrwürdiger Phantastik bietet »Sandman« seinen Lesern ein facettenreiches philosophisches Panoptikum an. Philosophisch im hehresten Sinne, eignet sich dieses Epos über Niedergang und Wiederaufstieg, über Sehnsucht und Zorn doch vorzüglich dazu, den Leser unaufdringlich die Kunst des Sterbens zu lehren, ohne Verzweiflung damit fertig zu werden, daß unser aller Leben auf ein unausweichliches Ende zustrebt, es also nur in unserer eigenen Verantwortung liegt, welche Welten wir für uns und unsere Mitmenschen bauen.

•••

LINK-SERVICE

- In der deutschsprachigen Wikipedia schreiben Sandman-Leser fleißig, stellen Übersichten zu den zehn Sammelbänden und die Charaktere zusammen. Guter Einstieg, um in den Tiefen der Sandman-Comics zu gründeln.

- Jürgen Weber lobt für »Buchkritik.at« und meint trefflich, daß…

»Sandman« Ihnen erlauben {wird} besser zu träumen.

- Björn Backes lobt in seiner Besprechung für »Buchwurm«:

»Sandman« ist ein ehrenwerter Fundus abstrakter Poesie, düster, betörend, verwirrend und in seiner Form definitiv einzigartig.

Leider stößt Björn aber auch wieder in das Horn, welches tutet, daß Gaiman verschreckend und verstörend ›brutal‹ ist. Liebe Leut: »Sandman« ist gedacht für ›mature readers‹. Trotz aller Auch-Eignung für aufgeweckte Teens, ist »Sandman« eben kein Kinderfantasykram, sondern beste Phantastik für reife Leser.

- Für »Roterdorn.de« schreibt Arielen (Christel Scheja) über Sammelband 1., und lobt sehr trefflich:

Einerseits kann man sich einfach nur von einer spannenden und ungewöhnlichen Geschichte unterhalten lassen - andererseits ist es auch möglich in die hintergründigen Szenarien einzutauchen, die in Text und Bildern erst auf den zweiten Blick zu erkennen sind. Das macht die Serie zu Recht zu einem der Klassiker der Comic-Geschichte.

- Blogger-Kollege Miko O. von »Screwtape’s« beschreibt das umfassende Staunen, das Sandman seinen Lesern bereitet.

Neil Gaiman & Charles Vess: »Sternenwanderer«, oder: Geh’ und fang eine Sternschnuppe

Eintrag No. 385 — Ich wage mal zu prophezeien, daß innerhalb des nächsten Jahres der Name Neil Gaiman endlich auch bei und zu einer endgültig strahlenden Größe der Mainstream-Phantastik wird (freilich nicht so ein gewichtiger Magnet wie Tolkien oder Rowling, aber deutlich bekannter als bisher).

Eintrag No. 385 — Ich wage mal zu prophezeien, daß innerhalb des nächsten Jahres der Name Neil Gaiman endlich auch bei und zu einer endgültig strahlenden Größe der Mainstream-Phantastik wird (freilich nicht so ein gewichtiger Magnet wie Tolkien oder Rowling, aber deutlich bekannter als bisher).

Immerhin: er war 2006 (und davor auch schon) auf Lesetour im Deutschsprachigen unterwegs; sein großes Hauptwerk, das 10-bändige Comicepos »Sandman« erscheint in neukolorierter und neuübersetzter Fassung endlich in einer schönen Ausgabe; und — last but not least — drei Filme nach Gaimans Stoffen stehen ins Haus (mehr darüber in meinem Bericht der Buchmesse-Leibzig-Lesungen von Gaiman). Als erstes kommt am 18. Oktober 2007 »Stardust« zu uns.

Die Berichte von Testvorführungen in den englischsprachigen Webgefilden lassen mich hoffen, daß ›Besser-Fantasy-Freunde‹ gehörig auf ihre Kosten kommen. Die Verfilmung fährt mit einem Reigen z.T. länger nicht mehr gesehener Stars auf (neben Claire Danes, Jeremy Irons und Robert de Niro u.a. Michelle Pfeiffer und Peter O’Toole). Auch der wohlwollende Vergleich den begeisterte Testgucker zwischen der »Stardust«- und der »Die Braut des Prinzen«-Verfilmung ziehen, läßt zumindest mich hoffnungsvoll fibbern. Handelt es sich doch bei Williams Goldmans Klassiker »Die Braut des Prinzen« doch um einen modernen Klassiker der leichtfüßigen, munter fabulierfreudigen Fantasy, in der das Genre zwar nicht so bierernst und ›äpisch‹ daherkommt wie bei den geliebten Schlachtenpanoramen, die (zumindest meiner Meinung nach) unseeligerweise das Bild von dem was Fantasy leisten kann dominieren. Aber dafür brilliert »Stardust« wie auch schon Goldmans Meisterwerk mit lebendigen, lebensechteren Figuren, die im Gegensatz zu Heilgeschichtenfantasy nicht »sprechen und agieren, als ob sie Marmor scheißen würden« (um in etwa einem Ausspruch den fiktiven Herrn Mozart aus dem Drama/Film »Amadeus« zu zitieren). Dabei nehm ich die »Der Herr der Ringe«-Romane & Verfilmung mal in Schutz, denn diese überragen, trotz aller Epik-typischen Schwächen & Eigenheiten, solch oberöde und peinlich anzuschauende Abklatschwahre wie »Eragon« und »Narnia« bei weitem.

Die Berichte von Testvorführungen in den englischsprachigen Webgefilden lassen mich hoffen, daß ›Besser-Fantasy-Freunde‹ gehörig auf ihre Kosten kommen. Die Verfilmung fährt mit einem Reigen z.T. länger nicht mehr gesehener Stars auf (neben Claire Danes, Jeremy Irons und Robert de Niro u.a. Michelle Pfeiffer und Peter O’Toole). Auch der wohlwollende Vergleich den begeisterte Testgucker zwischen der »Stardust«- und der »Die Braut des Prinzen«-Verfilmung ziehen, läßt zumindest mich hoffnungsvoll fibbern. Handelt es sich doch bei Williams Goldmans Klassiker »Die Braut des Prinzen« doch um einen modernen Klassiker der leichtfüßigen, munter fabulierfreudigen Fantasy, in der das Genre zwar nicht so bierernst und ›äpisch‹ daherkommt wie bei den geliebten Schlachtenpanoramen, die (zumindest meiner Meinung nach) unseeligerweise das Bild von dem was Fantasy leisten kann dominieren. Aber dafür brilliert »Stardust« wie auch schon Goldmans Meisterwerk mit lebendigen, lebensechteren Figuren, die im Gegensatz zu Heilgeschichtenfantasy nicht »sprechen und agieren, als ob sie Marmor scheißen würden« (um in etwa einem Ausspruch den fiktiven Herrn Mozart aus dem Drama/Film »Amadeus« zu zitieren). Dabei nehm ich die »Der Herr der Ringe«-Romane & Verfilmung mal in Schutz, denn diese überragen, trotz aller Epik-typischen Schwächen & Eigenheiten, solch oberöde und peinlich anzuschauende Abklatschwahre wie »Eragon« und »Narnia« bei weitem.

Und dennoch: auch Gaiman fühlt sich aufgerufen, sich abzugrenzen vom übergroßen Einfluß Tolkiens und seines Mittelerde-Ringkrieges auf das, was man im englischen Raum heute ›Fantasy‹ nennt. So erzählt er Quint von »Aint It Cool News« seine Ambition zu »Stardust« (Übersetzung von Molo):