— Kopfnick-kopfnick. Obwohl: auf dem Feld eigenständiger Autoren, die mehr schreiben als nur Beiträge für Franchise-Phantastik, ist die Schaar der Ausnahmeerscheinungen gar nicht so dünn gesäht.

Neil Gaimans »The Sandman« Band 1: »Prädludien & Notturni« mit »Hilfreichen Handreichungen« als PDF

Erster Teil von Molos Empfehlungen von

Neil Gaimans

inkl.

»Hilfreicher Handreiche« über mythologische, historische und literarische Anspielungen.

Eintrag No. 389 — Schön langsam mutiert die Molochronik zu einem Neil Gaiman-Fanblog. Was soll ich auch machen? Gaiman ist nun mal einer der originellsten und fruchtbarsten Gegenwartsvertreter der Genre-Phantastik, und da durch so manches Ungeschick seine Werke bei uns bisher zumeist in nicht so dollen Ausgaben erschienen, werf ich mich gern ins Zeug um diesen ›modernen Multimedia-Ovid‹ lobzupreisen. Ich schätze Gaiman deshalb so hoch, weil er es (nicht immer aber eben immer wieder) schafft, einem Literatur-Ideal gerecht zu werden, daß mir durch solche respektablen Klassiker wie den Römer Horaz oder den Barock-Gelehrten Gracian schmackhaft nahegebracht wurde. Kein Zweifel: Literatur, Fiktionen, Fabulation sollten zu mehr nützen, als dem Publikum eine Wohlfühlmassage zu verschaffen. Leser von Romanen (egal ob in Prosa oder in graphischer Form) sollten auch zum Nachdenken angeregt werden. Doch zweiteres will nun mal besser schmecken, wenn die Belehrung nicht so dröge, steif und nur bildungshuberisch daherkommt. Zuerst einmal muß unterhalten werden, muß die Hemmung durch den Zweifel überwunden werden. Derart beschwingt ist es dann auch locker-flockiger möglich, den Lesern ernste Gedanken nachzubringen, auf die sie sich ansonsten nicht einzulassen die Lust gehabt hätten.

Eintrag No. 389 — Schön langsam mutiert die Molochronik zu einem Neil Gaiman-Fanblog. Was soll ich auch machen? Gaiman ist nun mal einer der originellsten und fruchtbarsten Gegenwartsvertreter der Genre-Phantastik, und da durch so manches Ungeschick seine Werke bei uns bisher zumeist in nicht so dollen Ausgaben erschienen, werf ich mich gern ins Zeug um diesen ›modernen Multimedia-Ovid‹ lobzupreisen. Ich schätze Gaiman deshalb so hoch, weil er es (nicht immer aber eben immer wieder) schafft, einem Literatur-Ideal gerecht zu werden, daß mir durch solche respektablen Klassiker wie den Römer Horaz oder den Barock-Gelehrten Gracian schmackhaft nahegebracht wurde. Kein Zweifel: Literatur, Fiktionen, Fabulation sollten zu mehr nützen, als dem Publikum eine Wohlfühlmassage zu verschaffen. Leser von Romanen (egal ob in Prosa oder in graphischer Form) sollten auch zum Nachdenken angeregt werden. Doch zweiteres will nun mal besser schmecken, wenn die Belehrung nicht so dröge, steif und nur bildungshuberisch daherkommt. Zuerst einmal muß unterhalten werden, muß die Hemmung durch den Zweifel überwunden werden. Derart beschwingt ist es dann auch locker-flockiger möglich, den Lesern ernste Gedanken nachzubringen, auf die sie sich ansonsten nicht einzulassen die Lust gehabt hätten.

In den frühen 90gern lauschte ich auf einer Fantasy-Con Freunden beim Fachsimpeln über die »Sandman«-Comics. Es ging um die ›Endless‹, die Endlosen, jene 7-köpfige, dysfunktionale Familie anthropomorpher Personifizierungen, deren Namen auf englisch alle mit D beginnen (der ernste Destiny/Schicksal, die lockere Death/Tod, der vergrübelte Dream/Traum, der lebenslustige Destruktion/Zerstörung, die intrigante Desire/Verlangen, die selbstquälerische Despair/Verzweiflung und die jüngste im Bunde Delirium, die einst Delight/Entzücken war). — Als jemand, der schnell mal hingerissen ist, wenn philosophische Menschen- und Weltenlauf-Bespiegelung mit Äktschn, Spannung und Soap vermengt werden, spitzte ich die Ohren. Hmm, neue, neutrale ›Götter‹, eine moderner Pantheon für eine globalisierte Welt, dachte ich mir neugierig.

Worauf läßt man sich ein? Auf einen großen, zehnbändigen Epos über die Krise von Dream/Morpheus, seinen Niedergang und seine Wiederauferstehung; auf eine kecke Mischung aus Altem und Neuen, wobei Mythologien und Klassiker von frühester Zeit an und aus allen möglichen Weltgegenden Hand in Hand mit Neo-Mythen der westlichen Pop-Moderne einen abwechslungsreichen Reigen tanzen.

Entbrannt vor Begeisterung für Gaimans graphischen Wunderzyklus werde ich basierend auf den von Greg Morrow und David Goldfarb gesammelten, und von Ralf Hildebrandt betreuten englischen Anmerkungen zu »Sandman«, begleitend zur Neuauflage der Sammelbände, in der Molochronik künftig reichlich Material für bildungsinteressierte Freunde der Edel-Phantastik reichen.

Entbrannt vor Begeisterung für Gaimans graphischen Wunderzyklus werde ich basierend auf den von Greg Morrow und David Goldfarb gesammelten, und von Ralf Hildebrandt betreuten englischen Anmerkungen zu »Sandman«, begleitend zur Neuauflage der Sammelbände, in der Molochronik künftig reichlich Material für bildungsinteressierte Freunde der Edel-Phantastik reichen.

Hier zum Download des PDFs der ersten Abteilung meiner »Hilfreichen Handreichungen« zu Neil Gaimans großartigen Comicroman. — 1000 Dank an lucardus für eine spendierte Runde Korrektur!

Der erste Band »Prädludien & Notturni« versammelt den aus acht Kapiteln/Heften bestehenden eröffnenden Handlungsbogen, dessen Arbeitstitel auf englisch »More than Rubies« (Mehr als Rubine) lautet.

Ein nach dem Vorbild des Scharlatan-Okkultisten Aleister Crowley gestalteter englischer Gurumotz hegt die alte Menscheitsambition den Tod zu überwinden zu wollen. Dazu zieht dieser Roderick Burgess Anfang des 20. Jhd. ein Beschwörungsritual mit seiner Kultgang durch, verhaut sich aber grob. Statt Death/Tod zu bannen, fängt Burgess deren ›kleinen‹ Bruder Dream/Traum in seinem Zauberkreis, wo der bleiche König der Traumlande über siebzig Jahre darbt. Durch Dreams Abwesenheit verfiel sein Reich, viele Traumlandbewohner haben sich auf und davon gemacht und treiben ihr Unwesen in unserer Welt.

<img src="molochronik.antville.org" title="»Sandman«, Heft 1, Seite 1, alte Kolorierung. Copyright by Vertigo/DC."align="right" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;">Erster und Zweiter Weltkrieg vertreichen, wie auch die Nachkriegsepoche, bis es Dream schließlich Ende der 80-ger gelingt seinen Kerkermeistern zu entkommen und in seine Heimatgefilde zurückzukehren. Soweit das erste Kapitel.

Der Rest von »Präludien & Notturni« erzählt dann ausführlich und abwechslungsreich, wie der geschwächte Morpheus Stück für Stück seine machtvollen Artefakte wiedererlangt und sein Reich halbwegs restauriert. Zu den Höhepunkten des ersten Sammelbandes gehört ein Ausflug von Morpheus in die Hölle, wo er sich mit einem gemeinen Dämon ein ›Duell der Realität‹ liefert; ein verstörendes Kapitel über Größenwahn und Maßlosigkeit, wenn ein Straßenrestaurant zum Hort tödlichen Gruppen-Irrsins wird; und natürlich das abschließende achte Kapitel des ersten Bandes, wenn dem selbstmitleidigen Morpheus von seiner überaus symphatischen Grufischwester Death der Kopf gerade gerückt wird.

Meine ersten »Sandman«-Einzelhefte las ich noch leihweise, bevor ich im September 1992 mit Heft 41 selbst anfing zu sammeln. Im Lauf der Zeit besorgte ich mir die zehn englischen Sammelbände von Vertigo/DC. Mit großer Verstörung beobachtete ich vor Jahren, wie diese Sammelbände in schrecklicher Art und Weise das erste Mal auf Deutsch herausgebracht wurden. In zu großem (europäischem) Albumformat auf viel zu schwerem Papier, und (was am rügenswertensten ist) oftmals wurden die Original-Sammelbände für die deutsche Ausgabe einst zweigeteilt veröffentlicht. Zudem wurde diese erste deutsche Ausgabe nie abgeschlossen. Sicherlich hat das für enorm viel Frust bei der Comicliteratur-Leserschaft gesorgt (und wieviele Jungleser durch diese ›Schlampausgaben‹ dazu getrieben wurden, gleich auf Englisch zu lesen, wage ich gar nicht zu spekulieren).

Nun — endlich! — mit großer Verspätung, dafür aber auch mit erfeulicher Sorgfalt gestaltet erscheinen seit Anfang dieses Jahres die Sammelbände bei Panini/Vertigo erneut. Panini hat Sandman neu übersetzten lassen lassen und folgt dabei der neusten Sammelauflage der Amerikaner, tischt uns damit also die neue digitale Kolorierung auf. Die alte Kolorierung ist freilich nicht gänzlich zu verachten; vor allem Freunde der klassischer Gruselrießer-Comics dürften daran Gefallen finden. Immerhin: die 75 Hefte der »Sandman«-Reihe, die von 1989 bis 1996 (fast immer) monatlich erschienen, dokumentieren nebenbei auch die Geschichte der Umstellung zum digitalen Einfärben der s/w-Linienzeichnung. Der Vergleich von Seite 1 in alter und neuer Kolorierung zeigt, wie Dank digitaler Bildbearbeitung feinere Farbnuancen & -verläufe möglich sind. Die Seiten sind zugleich dezenter eingefärbt, und wirken dennoch plastischer. Dadurch geht zwar der horror-trashige Charakter der ursprünglichen Koloierung verlohren, aber alles in allem finde ich die neue Farbgestaltung angenehmer, stimmungsvoller, kurz: schöner.

Nun — endlich! — mit großer Verspätung, dafür aber auch mit erfeulicher Sorgfalt gestaltet erscheinen seit Anfang dieses Jahres die Sammelbände bei Panini/Vertigo erneut. Panini hat Sandman neu übersetzten lassen lassen und folgt dabei der neusten Sammelauflage der Amerikaner, tischt uns damit also die neue digitale Kolorierung auf. Die alte Kolorierung ist freilich nicht gänzlich zu verachten; vor allem Freunde der klassischer Gruselrießer-Comics dürften daran Gefallen finden. Immerhin: die 75 Hefte der »Sandman«-Reihe, die von 1989 bis 1996 (fast immer) monatlich erschienen, dokumentieren nebenbei auch die Geschichte der Umstellung zum digitalen Einfärben der s/w-Linienzeichnung. Der Vergleich von Seite 1 in alter und neuer Kolorierung zeigt, wie Dank digitaler Bildbearbeitung feinere Farbnuancen & -verläufe möglich sind. Die Seiten sind zugleich dezenter eingefärbt, und wirken dennoch plastischer. Dadurch geht zwar der horror-trashige Charakter der ursprünglichen Koloierung verlohren, aber alles in allem finde ich die neue Farbgestaltung angenehmer, stimmungsvoller, kurz: schöner.

Zu den bezaubernsten Markenzeichen von Gaiman gehört, wie es ihm gelingt, kleine Geschichten in der großen Geschichte unterzubringen; wie er vor allem mit »Sandman« eine Geschichtenerzähl-Maschinerie anwirft, die im Besten Sinne an die berühmte Wendung aus Michael Endes »Die Unendliche Geschichte«

Aber dies ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden

oder auch an die labyrinthische Weberei von Schahrasads Erzählungen in »Tausendundeiner Nacht« erinnert.

Wie bei jeglicher ehrwürdiger Phantastik bietet »Sandman« seinen Lesern ein facettenreiches philosophisches Panoptikum an. Philosophisch im hehresten Sinne, eignet sich dieses Epos über Niedergang und Wiederaufstieg, über Sehnsucht und Zorn doch vorzüglich dazu, den Leser unaufdringlich die Kunst des Sterbens zu lehren, ohne Verzweiflung damit fertig zu werden, daß unser aller Leben auf ein unausweichliches Ende zustrebt, es also nur in unserer eigenen Verantwortung liegt, welche Welten wir für uns und unsere Mitmenschen bauen.

•••

LINK-SERVICE

- In der deutschsprachigen Wikipedia schreiben Sandman-Leser fleißig, stellen Übersichten zu den zehn Sammelbänden und die Charaktere zusammen. Guter Einstieg, um in den Tiefen der Sandman-Comics zu gründeln.

- Jürgen Weber lobt für »Buchkritik.at« und meint trefflich, daß…

»Sandman« Ihnen erlauben {wird} besser zu träumen.

- Björn Backes lobt in seiner Besprechung für »Buchwurm«:

»Sandman« ist ein ehrenwerter Fundus abstrakter Poesie, düster, betörend, verwirrend und in seiner Form definitiv einzigartig.

Leider stößt Björn aber auch wieder in das Horn, welches tutet, daß Gaiman verschreckend und verstörend ›brutal‹ ist. Liebe Leut: »Sandman« ist gedacht für ›mature readers‹. Trotz aller Auch-Eignung für aufgeweckte Teens, ist »Sandman« eben kein Kinderfantasykram, sondern beste Phantastik für reife Leser.

- Für »Roterdorn.de« schreibt Arielen (Christel Scheja) über Sammelband 1., und lobt sehr trefflich:

Einerseits kann man sich einfach nur von einer spannenden und ungewöhnlichen Geschichte unterhalten lassen - andererseits ist es auch möglich in die hintergründigen Szenarien einzutauchen, die in Text und Bildern erst auf den zweiten Blick zu erkennen sind. Das macht die Serie zu Recht zu einem der Klassiker der Comic-Geschichte.

- Blogger-Kollege Miko O. von »Screwtape’s« beschreibt das umfassende Staunen, das Sandman seinen Lesern bereitet.

Jorge Luis Borges: »25. August 1983«

Erstellt von molosovsky um 16:50

in

Literatur,

Jorge Luis Borges,

Mark Z. Danielewski,

Phantastik,

Bibliothek von Babel,

Helmut Krausser,

Klassiker,

Francois Schuiten,

Umberto Eco,

Arno Schmidt,

Buch-Rezension

Eintrag No. 366

ERSTE FOLGE VON MOLOS WANDERUNGEN DURCH

DER BÜCHERGILDE GUTENBERG

DER BÜCHERGILDE GUTENBERG

01. Oktober 2007: Eine Runde Fehlermerzung.

Hurrah, es tut sich etwas in Sachen Phantastik! Nein, ich meine nicht die Schwemme an Genre-(Jugend-)Phantastik, diesen (leider meistens) läppischen Franchisevehikeln, die mit Zauberlehrlingen und Drachenreitern als McHelden Konsumententreue an sich binden wollen.  Ganz im Gegenteil: Ich bin sehr zufrieden, wie die Büchergilde Gutenberg mit ihrer Neuauflage der von Jorge Luis Borges zusammengestellten Anthologie-Reihe »Die Bibliothek von Babel« vorführt, daß man auch auf löbliche Weise auf den gegenwärtigen Phantastik-Hype aufspringen kann.[01]

Ganz im Gegenteil: Ich bin sehr zufrieden, wie die Büchergilde Gutenberg mit ihrer Neuauflage der von Jorge Luis Borges zusammengestellten Anthologie-Reihe »Die Bibliothek von Babel« vorführt, daß man auch auf löbliche Weise auf den gegenwärtigen Phantastik-Hype aufspringen kann.[01]

Traut Euch ruhig, liebe Leser, und folgt mir auf meinem ersten Streifzug durch das Borges'sche ›Fantasyland‹ und lest…

NATÜRLICH, EINE ALTE HANDSCHRIFT (naja, ein Roman aus den frühen Achtzigern)

Den Lyriker, Essayisten und Erzähler Jorge Luis Borges (1899-1986) habe ich als Teen mittels der Lektüre von Umberto Ecos (1932) Roman »Der Name der Rose« (1980 / dt. 1982) entdeckt.

Eco hatte sich bereits in den 60ger- und 70ger-Jahren einen guten Ruf als gründlicher, streitbarer und gewitzter Intellektueller erschrieben. Einerseits trat er mit (nicht gerade immer leicht lesbaren, aber ungemein lehr- & aufschlussreichen) Fachbüchern zu Semiotik hervor (z.B. »Lector in fabula« und »Das Offene Kunstwerk«), andererseits brillierte er durch gewitzt-muntere und jedermensch zugängliche Essays und Kolumnen (z.B. »Sämtliche Glossen und Parodien«). Nicht zuletzt sorgten dann die politischen Wirren der Siebzigerjahre dafür, daß Eco 1978 den Wunsch entwickelte einen Mönch zu vergiften, und »Der Name der Rose« ist die Frucht dieser Mordlust.

Nun ist, wie ich zweifelsohne annehme, Eco ein großer Fan von Borges. Beide darf man als Edelfedern bezeichnen, doch beide pflegen (bzw. pflegten) auch eine Schwäche für Triviales, für Krimis und keck Phantastisches; beide also (für mich) meisterhafte Grenzüberschreiter, die es vorzüglich verstehen (bzw. verstanden) kurzweiliges Fabulieren köstlich mit inspirierender Gelehrsamkeit und philosophischen Kalorien zu vereinen.

Bei ›uns‹ begeisterten Genrelesern ist es nicht selten der Fall, daß sie die Bösewichter reizvoller finden als die Guten. So sind die liebenden Helden von Wilkie Collins »Die Frau in Weiß« fade Pappfiguren verglichen mit dem schillernden Count Fosco[02]. Die Möchtegernweltherrscher — ob Le Chiffre, Goldfinger oder Bloomfeld — der James Bond-Geschichten stellen, was Glamour und Faszinationskraft angeht, den Agentenhelden zumeist locker in den Schatten. Zumindest für einen Genrefreak wie mich ist es da keineswegs verwunderlich oder ungebührlich, wenn Eco seine Verehrung für Borges dadurch zum Ausdruck brachte, daß er Jorge Luis zum ›Vorbild‹ für den Strippenzieher der tödlichen Machenschaften seines mittelalterlichen Kriminal-Schauer-Schlüsselromans erwählte. Zwar sind mir keine Stellungnahmen von Borges zu Ecos »Der Name der Rose« bekannt, aber ich stelle mir gerne vor, daß der alte Borges seine stille Freude daran hatte, wie Eco ihn in der Figur des Jorge von Burgos liebevoll ›negativ portraitierte‹.

Zwar sind mir keine Stellungnahmen von Borges zu Ecos »Der Name der Rose« bekannt, aber ich stelle mir gerne vor, daß der alte Borges seine stille Freude daran hatte, wie Eco ihn in der Figur des Jorge von Burgos liebevoll ›negativ portraitierte‹.

Immerhin: Wer möchte nicht gern der Dungeon-Master und alleinige Geheimnishüter eines mit Fallen gespickten Bibliotheksirrgartens sein, der stimmungsmäßig vielleicht noch am ehesten an die Kerkerphantasien von Piranesi erinnert (die ja tatsächlich dem genialen Filmarchitekten Dante Ferretti als Vorbild für die Bernd Eichinger-Produktion dienten)?

Und dieser (wie Borges selbst auch) blinde Fanatikergreis Jorge von Burgos ist ein zum Niederknien beeindruckend-schröcklicher Bösewicht. Bester Philosophen-Horror, wenn Jorge im Disput mit William von Baskerville das Lachen als teuflisch verdammt. Wunderbar die Volte, wenn Jorge störrisch auf die Deutungshoheit des kirchlichen Machtapperates beharrt[03]:

»Wer zweifelt, wende sich an eine Autorität, befrage die Schriften eines heiligen Vaters oder Gelehrten, und schon endet jeder Zweifel.«

›Volte‹, weil Borges selbst eher (wenn schon denn schon) den fröhlicheren Strömungen eines anarchistischeren Katholizismus etwas abgewinnen konnte[04]:

»{I}ch {hänge} keinem philosophischem System {an}, außer, und hier könnte ich mit

Chesterton übereinstimmen, dem System der Ratlosigkeit.«

Schon vor über zwanzig Jahren als Jugendlicher, war ich (wie heut noch) hin- und hergerissen zwischen Größenwahn und genau dieser Ratlosigkeit, und dank der Hinweise des Buches »Das Geheimnis der Rose entschlüsselt« (Klaus Ickert & Ursula Schick, Heyne 1986) als Kompass, fand ich damals eben bald schon zu meinen ersten Borges-Büchern. Und da ich mich sonst gern und heftig in die Pose des kritischen Lesers/Rezensenten werfe, der bei trostspendenden Literarturen verächtlich abwinkt, freu ich mich ausgleichend gestehen zu können, daß die ›Relevante Phantastik‹ eines Borges zu den wenigen Narrationen gehört, deren tröstende Töne ich gerne vernehme. Vergänglichkeit als Chance sehen, das ist der ganze Trick, so unheimlich er auch anmutet.

DIE GROSSE TRADITION DES DISREPEKTIERLICHEN

Allzu gerne erinnere ich immer wieder an den manchen wohl so gar nicht schmeckenden Umstand, daß Phantastik nicht weniger bezeichnet, denn alles Reden in Metaphern, Allegorien, Symbolen, Sprachbildern, Anwend- und Übertragbarkeiten, eben alles ›sehen machendes‹ und (vor dem inneren Auge) ›erscheinen lassendes‹ Schildern und Erzählen.

Aber Phantastik kann man auf viele verschiedene Arten betreiben. Das fängt im Kleinen und Alltäglichen mit solchen Metaphern wie »Schmetterlinge im Bauch« (fürs Solar Plexus-& Magenkribbeln beim Verliebtsein) oder »Das Glas ist halb voll / halb leer« (für optimistische / pessimistische Realitätstunnelperspektiven) an und geht im Großen und Weltbewegenden weiter, wenn politisch vom »vollen Boot« oder dem »Haus Europas« gebabbbelt wird, oder wenn die Wissenschaften uns mit neuen Fabeltier-Allegorien wie Schrödingers Katze, Pawolows Hund oder Hilberts Hotel die Kompliziertheit des Universums zu erklären trachten. (Und ja: ich mag die Vorstellung, ein Hotel als Fabeltier zu nehmen.)

Das einfache Alltags-Metaphernregister, mit dem wir der Innenwelt unserer Gedanken und Empfindungen Ausdruck verleihen, oder mit denen wir uns die schwer zu fassenden und beobachtbaren Vorgänge der Außenwelt gegenseitig erklären, hat sich schon vor langer Zeit hochverfeinert zu kleinen Erzählungsformen, die sich zuhauf bereits in den Versepen der Altvorderen, in heiligen Texten und Märchen finden lassen. Wie groß ist allein schon das Phantastik-Repertoir der Fabeln, mit ihren königlichen Löwen, kriegerischen Hunden, eitlen Pfauen, diebischen Raben, verschlagenen Füchsen, faulen Musikergrillen und fleissigen Arbeitsameisen. Alles menschliche Eigenschaften, die wir auf die Tiere übertragen, um auf unterhaltsame Weise z.B. moralische Lektionen weiterzugeben. Kaum Einwände vernehme ich, wenn respektable Erzphilosophen sich mit Phantastik behelfen, um ihre welterklärenden Gedanken auszubreiten, wie es der Initiator des ›Ideenkrieges um das Sein‹ Platon mit seinem berühmten Höhlengleichnis und dem nicht ganz so berühmten Sonnengleichnis tat.

Also immer gern her damit, wenn sich nun die Büchergilde Gutenberg mit Jorge Luis Borges einem der großen Phantasten des 20. Jahrhunderts annimmt, indem man von April 2007 bis April 2008 in 5 Staffeln die von Borges ausgewählten 30 Bände der »Bibliothek von Babel« endlich wieder für deutsche Leser zugänglich macht[05]. Ich konnte nicht umhin, den »Die Welt«-Autoren Henrik Werner mit meinem Literturwelt-Eintrag »Die vermeindliche Wirklichkeitsflucht« zu rügen, wenn er dieses mutige Unterfangen der Büchergilde gedankenschwach in einen Topf wirft mit dem oben angesprochenen McFantasy-Hype. Mit großer Freude aber las ich Thomas Klingenmaiers löblich verständnisvolle Jubelmeldung »Der Tod und weitere unseriöse Bekanntschaften« in der Stuttgarter Zeitung. Fast möcht ich meinen, daß Klingenmaier die beiden Schlußabsätze seines Artikels aus meinem Knochenmark abschrieb, so treffend, knapp und überzeugend klärt er die verzwickte Lage der Phantastik wenn es bei ihm heißt (Hervorhebungen von Molo):

Dass Fantasy und Horror nicht nur bei jungen Lesern Lektürefieber entzünden, geht in die Klagen über den Verfall der Lesekultur nicht ein. Die Reputation moderner Fantastik beim literarischen Establishment ist verheerend. Mit Nachsicht kann einzig ausgewiesene Kinder- und Jugendliteratur wie »Harry Potter« rechnen. Ihr wird das Potenzial gutgeschrieben, zur Literatur im Allgemeinen hinzuführen. Liest der Interessierte dann aber Tad Williams statt Martin Walser, gilt die Leseförderung wieder als gescheitert. Gegen solche Arroganz kann »Die Bibliothek von Babel« helfen, auch wenn sie moderne Fantastik nicht umfasst. Das wenig Respektierliche hat eine große Tradition.

Genrefreunde können in Jorge Luis Borges’ Sammlung Texte in anderen Farben als den gewohnten entdecken. Und mancher Rationalist, der angesichts von Elfen, Zwergen und Drachen in der modernen Fantasy erst einmal reflexhaft in Verteidigungsstellung zum Schutz der Vernunft geht, kann sich hier entspannt daran erinnern, das Literatur nicht unbedingt das verdoppeln muss, was wir jeden Tag vor Augen haben, dass es ihr auch erlaubt ist, mit dem zu spielen, was jede Nacht durch unsere Träume geistert.

Phantastik kann eben schnell langweilig und schal werden, wenn das Metaphernregister zur Formelhaftigkeit verkommt, sich aufdröseln läßt wie ein simples Zuordnungsspiel oder ein »Malen nach Zahlen«-Bild. Spannend, aber eben auch schwerer einzuordnen, ist aber Phantastik, bei der die Unmöglichkeiten sowohl für sich stehen, als auch einen Bezug zur tatsächlichen Wirklichkeit anklingen lassen.

»25. AUGUST 1983«

Zu Meister Borges selbst, von dem fünf Erzählungen im fünften Band (erste Staffel, April 2007) der »Bibliothek von Babel«-Anthoreihe geboten werden, nebst einem Vorwort von Martin Gregor-Dellin[06], einem Borges-Interview mit Maria Ester Vásquez und einer bio/bibliographischen Zeittafel.

einem Borges-Interview mit Maria Ester Vásquez und einer bio/bibliographischen Zeittafel.

Glücklich macht mich allein schon, daß die 30 Babelbände Lesern (mit Ausnahme einiger Novellen wie z.B Beckfords »Vathek«) ein abwechslungsreiches Potpourrie an Kurzgechichten aufspielt. Völlig zurecht jammert man ja kläglich darüber, daß es in den Mainstream-Printmedien fast gar keine Plattform mehr für Kurzprosa gibt, und daß sich diese Textform auch als Buch bei uns schwer tut.

Da kann ich mich nur verdutzt fragen: Warum eigentlich?

Immerhin eignen sich Kurzgeschichten wie kaum etwas als Unterwegs-, Zu-Bett-geh- und Zwischendurchlektüre, sie bieten stilistischen, strukturellen und perspektivischen Abwechslungsreichtum und anders als Romane, konzentrieren sie sich zumeist auf das zündende Aufblühen einer Idee. Wer hat schon allerweil Lust auf ganze Torten, wenn doch das Naschen verschiedener Pralinee- & Konfektstückchen ebenfalls höchste Genüße bereitet?

Gleich mit der ersten Geschichte der Auswahl, (von der die Antho-Reihe auch ihren Titel entliehen hat), »Die Bibliothek von Babel«[07] wird mit den eröffnenden Worten…

{…d}as Universum, das andere die Bibliothek nennen{…}

…eine riesige Phantastikbühne aufgefahren, ein Gedankenspiel, das so ähnlich allen bibliomanen lesenden Weltenwanderen vertraut sein dürfte. Ein namenloser Einwohner schildert uns das Leben in dieser Bibliothekswelt. Wie er als junger Mensch den Katalog aller Kataloge gesucht hat; daß es…

{…}in der ungeheuer weiträumigen Bibliothek nicht zwei identische Bücher {gibt…}

…und er erzählt von den verschiedenen, z.T. im Streit miteinander lebenden Fraktionen der Bibliothekare: den Mystikern, den Inquisitoren, den Lästerern, den Pietätslosen. Grob trau ich mich zusammenfassen, daß diese Geschichte eine stoisch anmutende Meditation ist, die unerschrocken über Phänomene wie Unendlichkeit, Variationsvielfalt, und die Rätsel von Raum und Zeit spricht. — Literarisch reizvoll ist diese Geschichte auch, weil Borges sich hierbei sozusagen als Fanfiction-Schreiber verhält, oder wie er selbst in einem Interview erklärt[08]:

»Diese Story habe ich geschrieben, als ich besonders versessen darauf war, Kafka nachzuäffen«

Die zweite Geschichte, »25. August 1983« [09], zeigt nun, wozu sich Phantastik vorzüglich eignet: Borges fabuliert hier mit sich selbst als Protagonisten, mit Spengseln eines feinen zart-bitterem Humors aber durchaus ernst, über die sehr dunkle menschliche Erfahrung des Selbstmorders, bzw. des Selbstmordgedankenspiels. Ich will die Depression nicht verherrlichen, bin aber der Meinung, daß es zu den fundamentalen Aspekten des Lebens gehört, mit dem Gedanken zu flirten der eigenen Existenz ein Ende zu setzten. Immerhin sind wir alle der Sterblichkeit ausgeliefert, und gerade in der Zeit z.B. des Übergangs vom Jugendlichen zum Erwachsenen können erschreckende Vor- & Hinter-den-Kulissen-Erfahrungen mit der Schlechthinigkeit der (Menschen-)Welt dazu führen, daß man auf die Idee kommt, der Misrere des Ausgeliefertseins zum Leben mit eigener Gestaltungsmacht entgegenzuwirken. Borges inszeniert sich hier als Doppelgänger. Ein junger Borges begegnet in einem Hotel einem alten Borges, der sich selbst vergiftet hat, nun sterbend im Bett liegt und mit seinem jüngeren Ich plaudert. Ich finde es zum schmunzeln (aber auch unheimlich), wie die beiden sich gegenseitig ausloten, um herauszubekommen, wer sich da in wessen Traum verirrt hat, oder ob gar beide träumen. Auch wird offen über die Erfahrung des Ekels vor sich selbst gesprochen, wenn der junge Borges zum alten sagt:

Die zweite Geschichte, »25. August 1983« [09], zeigt nun, wozu sich Phantastik vorzüglich eignet: Borges fabuliert hier mit sich selbst als Protagonisten, mit Spengseln eines feinen zart-bitterem Humors aber durchaus ernst, über die sehr dunkle menschliche Erfahrung des Selbstmorders, bzw. des Selbstmordgedankenspiels. Ich will die Depression nicht verherrlichen, bin aber der Meinung, daß es zu den fundamentalen Aspekten des Lebens gehört, mit dem Gedanken zu flirten der eigenen Existenz ein Ende zu setzten. Immerhin sind wir alle der Sterblichkeit ausgeliefert, und gerade in der Zeit z.B. des Übergangs vom Jugendlichen zum Erwachsenen können erschreckende Vor- & Hinter-den-Kulissen-Erfahrungen mit der Schlechthinigkeit der (Menschen-)Welt dazu führen, daß man auf die Idee kommt, der Misrere des Ausgeliefertseins zum Leben mit eigener Gestaltungsmacht entgegenzuwirken. Borges inszeniert sich hier als Doppelgänger. Ein junger Borges begegnet in einem Hotel einem alten Borges, der sich selbst vergiftet hat, nun sterbend im Bett liegt und mit seinem jüngeren Ich plaudert. Ich finde es zum schmunzeln (aber auch unheimlich), wie die beiden sich gegenseitig ausloten, um herauszubekommen, wer sich da in wessen Traum verirrt hat, oder ob gar beide träumen. Auch wird offen über die Erfahrung des Ekels vor sich selbst gesprochen, wenn der junge Borges zum alten sagt:

»Ich hasse dein Gesicht, das meine Karikatur ist, ich hasse deine Stimme, die mich nachäfft, ich hasse deinen geschwollenen Satzbau, der der meine ist.«

Tja, mit sich selbst kann man langfristig wohl nur dann im Reinen bleiben, solange mensch sich als alte Person erträglich vorzustellen vermag.

Die kürzeste Erzählung der Auswahl, »Die Rose des Paracelsus«[10], führt nun den bekannten Renaissancegelehrten als Magier vor. Der hätte gerne einen Schüler, und es folgt eine seltsam-komisch schiefgelaufende Initiationsprüfung. Harry Potter-Fans aufgepasst: es geht um den Stein den Weisen, den der Schüler finden möchte, und von dem Paracelsus meint, daß der Weg zum Stein der Weisen bereits der Stein selbst ist. Außerdem kann man lernen, was man von einem Wunderwirker niemals verlangen darf.

»Blaue Tiger«[11] bietet eine passende Gelegenheit, meiner heftigen Begeisterung für die wunderschönen Titelaquarelle von Bernhard Jäger Platz eimzuräumen, sowie darüber, daß die Büchergilde diesen exzellenten Illustrator über die Herausforderung sprechen läßt, dreißig Bände Phantastik mit Umschlagszier zu versorgen. Und gerade dieser Band 5 mit den Borges-Erzählungen ist für Illustratoren keine leichte Sache, denn wie Jäger schön erklärt:

Borges {…} ist hoch-intellektuell, schwer zu illustrieren. Man muss sich eine Erzählung herausnehmen, ein Schlagwort oder ein Kürzel, und darüber arbeiten. Der Schlaf und der Traum spielen eine große Rolle. Es sind Geschichten, von denen man nicht weiß, sind sie Traum oder Realität. Das realistisch darzustellen, ist unmöglich. Von allen, die ich bisher gelesen habe, ist Borges der intellektuellste, einer, der auch mit dem Genre spielt. Das ist schon toll, das ist große Literatur.

Auch ich hätte mich bei der gegebenen Auwahl für »Blaue Tiger« entschieden, denn hier legt Borges noch am ehesten sowas wie eine ›normale‹ Mystery-Abenteuergeschichte vor, wenn er Alexander Craigie, Prof. für abend- und morgenländische Logik in Lahor, berichten läßt von seiner Queste nach dem Blauen Tiger im Ganghes-Delta. Klassischer Abenteuer- & Phantastik-›Trash‹ geht noch ab, wenn der Europäer auf einen Dschungelstamm abrgläubisch raunender Geheimnisträger trifft; der Borges'sche Sonderpowerboost aber zündet, wenn Craigie statt des gewünschten Tigers rätselhafte blaue Kieselsteine findet, die sich gänzlich unerhört verhalten, auf eine Weise, die vor allem mathematisch angehauchten Gemüthern richtiggehend Lovecraft'schen Kosmischen Schrecken einjagen dürfte. Der Protag aber entpuppt sich als echter Jedivorläufer, da er einen ungewöhnlichen gewaltfreien Weg findet, sich vom Wahnsinn der Steine zu befreien. Da schimmern dann doch die sozialistisch-kommunistischen Wallungen durch, die den jungen Borges durchwallt haben mögen, und von denen er sich einst befreit zu haben glaubte, als er zwei entsprechend tendentiöse Frühwerke vernichtete, ehe er nach einem längeren Europaaufenthalt nach Südamerika zurückkehrte.

Die letzte Geschichte ist die beunruhigende, aber (wie immer bei Borges) mit scheinbar müheloser Elegenaz ausgebreitete Traumdystopie »Utopie eines müden Mannes«[12]. In dieser Geschichte tritt Eudoro Acevedo auf, ein mittlerweile steinalter Prof. für englische und amerikanische Literatur, der selbst Phantastik schreibt, und sich (ohne daß dies große erklärt wird) in einer öden fernen Zukunft der Erde wiederfindet, und sich mit einem der dortigen Bewohner unterhält. Da gibts freche Rempeleien gegen religiöse Scholastenphantastik (…

»Ich entsinne mich«, antwortete er {dem Zukunftsmenschen}, »zwei phantastische Erzählungen ohne Mißfallen gelesen zu haben. Die ›Reisen des Käptäns Lemuel Guilliver‹, die viele für wahr halten, und die ›Summa Theologica‹.«

…) und vermittels einer Platzierung des Namens Adolf Hitler kurz vor Schluß, dämmert wohl auch dem letzten Leser, was für eine düstere Gesellschaftskritik das Geplauder der Erzählung birgt.

Einen munteren und interessanten Blick auf Borges gewährt das abschließende Interview des Autoren mit Maria Esther Vasquez (das leider keine Jahres & Quellenangabe hat, aber ich vermute, daß dieses Gespräch zum Ersterscheinen der Anthoreihe 1973 entstande ist). Borges erzählt über seine frühen Jahre, seine Jugendzeit in Europa, seinen Blick auf das eigene Werk, seine immer wiederkehrenden Themen (Labyrinth, Spiegel, Vielfalt des Ichs, wiederkehrende Zyklen, Tiger, Messer- und Mut-Sekte, Buenos Aires, Säbel), über Politik, Ehrungen & Vorlieben, nordische Sprachen, Leben, eigene Fehler & Tugenden sowie Musik, Malerei & Tod. — Da vergnüg ich mich freilich, wenn Borges und ich ein wenig Geschmack gemein haben, und er freimütig über das Gekleckse eines El Greco lästert, oder Johannes Brahms als einen ihn berührenden Komponisten lobt.

Resummee: ich bin mehr als glücklich über die Großunternehmung der Büchergilde Gutenberg, uns diesen Schatz der ›literarischen Phanatstik‹ neuauflegt wieder zugänglich zu machen (kann man auch als Nicht-Büchergildenmitflied in der Edition Büchergilde erstehen; einzeln oder auch mit ermäßgten Staffelpreisen). Ich gebe zu: man braucht für die ganzen 30 Bände schon einen bessertrainierten Geldbörsenmuskel. Aber für was gibts Feiertags- und Geburtstagsschenkerei?! Diese 30 Bände sind eine Anschaffung fürs Leben.

Ich begebe mich weiter mit Major Grubert-Hut auf Exkursion in die Babelgefilde, verabschiede mich für jetzt, bevor meine Weiterlesetips zum Thema ›Borges-artige moderne Phantastik‹ beginnt, und danke allen, die so ausdauernd meiner Schreibe zu folgen Freude bereitet hat, und hoffe, daß mein Geschmack vielleicht als willkommene Orietierung in Sachen ›Qualitäts-Phantastik‹ dienen konnte.

Bis zur nächsten (zweiten) Folge meiner Babel-Reihe, etwa Mitte Juno

Euer Molosovsky / Alex

•••

ALLE WEGE FÜHREN NACH BABEL

Im Lauf der Zeit bin ich immer wieder auf phantastische Lektüren gestoßen, in denen ich entweder vermeinte, den Einfluß von Borges zu spüren, oder die (Zufall) eine sehr Borges-ähnliche Athmosphäre und Stimmung vermitteln. Viele, ach allzuviele Werke könnte ich anführen, denn das postmoderne erzählerische Spiel mit Mythen, fingierten Artefakten und Schriften aus erdachen Welten und andere Eigentümlichkeiten des Werkes von J. L. Borges lassen sich (zumindest für mich) zuhauf finden. Weiter weg vom Gebiet des guten Geschmacks, aber deshalb nicht minder respektabel spekulativ, ist da z.B. so ein SF-Mystik-Horror-Thriller wie »Cube«, oder auch der düster stimmungsvolle »Dark City«. Aber von Filmen sei hier nicht die Rede. Hier aber eine kleine Übersicht meiner entsprechenden literarischen Favoriten.

In Werk von Helmut Kraussers Werk tummeln immer wieder obskure und unheimliche Doppelgänger durch die Geschichten (z.B. in »Fette Welt« und »UC«) und/oder verlaufen sich die Protagonisten in verstörenden Verknäulungen wahrgewordener und wahrgeglaubter Mythen (z.B. »Melodien«, »Thanatos«). Die mythische Lebendigkeit von Phantastik hat Helmut Krausser wie kaum einer sonst in meiner bisherigen Lebenszeit so schön poetisch auf den Punkt gebracht wie er es in seinem ›Stimmengemenge vom Veteranenstammtisch‹ »Denotation Babel« (1999) tat. Drei Männerstimmen vom Babelturm erzählen in diesem Gedicht z.B. vom ›Seifenopern‹-, ›Groschenheft‹- und ›Räuberpistolen‹-Charakter der alten Phantastikklassiker:

In Werk von Helmut Kraussers Werk tummeln immer wieder obskure und unheimliche Doppelgänger durch die Geschichten (z.B. in »Fette Welt« und »UC«) und/oder verlaufen sich die Protagonisten in verstörenden Verknäulungen wahrgewordener und wahrgeglaubter Mythen (z.B. »Melodien«, »Thanatos«). Die mythische Lebendigkeit von Phantastik hat Helmut Krausser wie kaum einer sonst in meiner bisherigen Lebenszeit so schön poetisch auf den Punkt gebracht wie er es in seinem ›Stimmengemenge vom Veteranenstammtisch‹ »Denotation Babel« (1999) tat. Drei Männerstimmen vom Babelturm erzählen in diesem Gedicht z.B. vom ›Seifenopern‹-, ›Groschenheft‹- und ›Räuberpistolen‹-Charakter der alten Phantastikklassiker:

Unsere Lieblingsmythen hießen:

»Labyrinth des Minotaurus«,

»Kampf um Troja«, »Herakles«

(der Superheld für unsere Kleinen)

»Salomo und seine Frauen«

(der Höhepunkt im Spätpropgramm)

Zehn schöne Jahre haben wir

»Odysseus' schräge Fahrt« verfolgt

und uns beinah bepisst vor Lachen.

Beim »Brand von Sodom und Gomorrah«,

dem Machwerk eines Radikalen,

haben wir uns abgewandt.

Kann sein, daß HelK die Hände überm Kopf zusammenschlägt wenn ich ihn derart mit Borges verknüpfe, und/oder aufgrund meiner flappsigen Lesart als exzellenten Phantasten preise. Aber für mich als Leser sind die thematischen Ähnlichkeiten kaum zu übersehen.

»Denotation Babel« empfehle ich besonders allen, denen z.B. solche dunklen und überernsten Mythos-Werke wie »The Waste Lands« von T.S. Eliot zu steif und humorlos sind.

Derzeit (ich bin auf Englisch ca. auf S. 200 von über 700) verirre ich mich genüßlich in dem Wunder-, Schauerkammerbuch von Mark Z. Danielewski »House of Leaves«, daß als »Das Haus« im Herbst 2007 bei Klett-Cotta im allgemeinen Programm erscheinen wird. Schön, daß dieses erzphantastische, sprachlich vielstimmig-brilliante Buch von der exquisiten Übersetzerin Christa Schuenke ins Deutsche übertragen wurde. Immerhin hat diese Meisterin schon solche respektablen Klassiker wie John Donne, Jonathan Swift und Herman Melville und moderne Edelfedern wie John Bannville und Robert McLiam Wilson glänzend übersetzt. Beim Lesen der Originalausgabe von »House of Leaves« frug ich mich oft: »Wie kann man das wohl knackig ins Deutsche wuppen?« — Worum gehts? Bisher trau ich mich sagen, daß Danielewksi mit seinem Debutroman ganz klassisch und zugleich auf der Höhe heutigen Romanschreibens einen unheimlichen Großroman abgeliefert hat. Wer die großzügigen ca. 100 Leseprobeseiten von Klett-Cotta überfliegt, merkt anhand der komplizierten Typographie, daß hier mehrere Handlungs- und Erzählebenen miteinander vermengt sind. Da ist der kalifornische Mitzwanziger und Tatooladengehilfe Johnny Turant, der in den Besitz des äußerst merkwürdigen Manuskrips ›Der Navidson Record‹ gelangt. Ein alter, blinder Exzentriker (sic) namens Zampano, hat über Jahre hindurch an diesem Schriftstück gebosselt. ›Der Navidson Record‹ ist eine erschöpfende Analyse über den gleichnamigen fiktiven Film des Dokumentarfilmers Tom Navidson. Der wollte seine wilden Tage hinter sich lassen, mit seiner Familie ein ruhiges Leben in einem alten Landhaus beginnen, und diese neue Phase mit Videokameras dokumentieren. Doch dann entdeckt er einen Durchgang in dem Haus, der sich alles andere als normal verhält. Die räumliche Exzentrik des Hauses wird langsam zu einer bedrohlichen Unheimlichkeit. Wie kann es sein, daß ein Haus von innen größer ist als von außen? Was ist das für ein Wesen, dessen Grollen Tom bei seiner ersten größeren Expedition in diese räumliche Annomalie kalte Panik einjagd? Zampano hat den nüchternen Sachtext der Filmanalyse von Navidson mit Fußnoten versehen, und Johnny Turant befußnotet Zampano und vermerkt dabei seine eigenen unheimlichen Abenteuer, die ihn heimsuchen, seit er das Zampano-Manuskript liest. Im hinteren Teil des Buches finden sich z.T. Fragment gebliebende Anhänge, in denen man mehr über die Buchpläne von Zampano und die Familiengeschichte von Johnny erfährt, und der Wahnsinn des kosmischen Grauens ist niemals weit, steigert sich meisterhaft sachte und ich beginne mich abseits der Lektüre bereits hektisch nach Zeichen der Invasion des Übernatürlichen umzugucken … so gut ist Danielewski. — Blinde Mystiker, fiktive Werke über fiktive Werke und vor allem die prominente Rolle die der mythische Minotaurus spielt, dürften reichen, damit Borges-Freunde bei »Das Haus« aufhorchen. Wenn Borges eine Neigung zur langen Strecke des Romans gehabt und sich in Arno Schmidt'scher Manier für Schriftgestaltungsspielerein begeistert hätte, so wäre ihm womöglich ein Buch gelungen, daß sich wie Zwilling von Danielewskis beeindruckendem Debut ausnimmt.

Derzeit (ich bin auf Englisch ca. auf S. 200 von über 700) verirre ich mich genüßlich in dem Wunder-, Schauerkammerbuch von Mark Z. Danielewski »House of Leaves«, daß als »Das Haus« im Herbst 2007 bei Klett-Cotta im allgemeinen Programm erscheinen wird. Schön, daß dieses erzphantastische, sprachlich vielstimmig-brilliante Buch von der exquisiten Übersetzerin Christa Schuenke ins Deutsche übertragen wurde. Immerhin hat diese Meisterin schon solche respektablen Klassiker wie John Donne, Jonathan Swift und Herman Melville und moderne Edelfedern wie John Bannville und Robert McLiam Wilson glänzend übersetzt. Beim Lesen der Originalausgabe von »House of Leaves« frug ich mich oft: »Wie kann man das wohl knackig ins Deutsche wuppen?« — Worum gehts? Bisher trau ich mich sagen, daß Danielewksi mit seinem Debutroman ganz klassisch und zugleich auf der Höhe heutigen Romanschreibens einen unheimlichen Großroman abgeliefert hat. Wer die großzügigen ca. 100 Leseprobeseiten von Klett-Cotta überfliegt, merkt anhand der komplizierten Typographie, daß hier mehrere Handlungs- und Erzählebenen miteinander vermengt sind. Da ist der kalifornische Mitzwanziger und Tatooladengehilfe Johnny Turant, der in den Besitz des äußerst merkwürdigen Manuskrips ›Der Navidson Record‹ gelangt. Ein alter, blinder Exzentriker (sic) namens Zampano, hat über Jahre hindurch an diesem Schriftstück gebosselt. ›Der Navidson Record‹ ist eine erschöpfende Analyse über den gleichnamigen fiktiven Film des Dokumentarfilmers Tom Navidson. Der wollte seine wilden Tage hinter sich lassen, mit seiner Familie ein ruhiges Leben in einem alten Landhaus beginnen, und diese neue Phase mit Videokameras dokumentieren. Doch dann entdeckt er einen Durchgang in dem Haus, der sich alles andere als normal verhält. Die räumliche Exzentrik des Hauses wird langsam zu einer bedrohlichen Unheimlichkeit. Wie kann es sein, daß ein Haus von innen größer ist als von außen? Was ist das für ein Wesen, dessen Grollen Tom bei seiner ersten größeren Expedition in diese räumliche Annomalie kalte Panik einjagd? Zampano hat den nüchternen Sachtext der Filmanalyse von Navidson mit Fußnoten versehen, und Johnny Turant befußnotet Zampano und vermerkt dabei seine eigenen unheimlichen Abenteuer, die ihn heimsuchen, seit er das Zampano-Manuskript liest. Im hinteren Teil des Buches finden sich z.T. Fragment gebliebende Anhänge, in denen man mehr über die Buchpläne von Zampano und die Familiengeschichte von Johnny erfährt, und der Wahnsinn des kosmischen Grauens ist niemals weit, steigert sich meisterhaft sachte und ich beginne mich abseits der Lektüre bereits hektisch nach Zeichen der Invasion des Übernatürlichen umzugucken … so gut ist Danielewski. — Blinde Mystiker, fiktive Werke über fiktive Werke und vor allem die prominente Rolle die der mythische Minotaurus spielt, dürften reichen, damit Borges-Freunde bei »Das Haus« aufhorchen. Wenn Borges eine Neigung zur langen Strecke des Romans gehabt und sich in Arno Schmidt'scher Manier für Schriftgestaltungsspielerein begeistert hätte, so wäre ihm womöglich ein Buch gelungen, daß sich wie Zwilling von Danielewskis beeindruckendem Debut ausnimmt.- Die frankoberlgischen

Comic-, äh, Graphiknovellen- & Weltenbau-Magier Francois Schuiten (Illus) und Benoit Peeters (Text) bieten üppige Ausflüge in Welten, die in vielerlei Hinsicht an die Borges'sche Phantastik anknüpfen. Die für sich stehenden und auf lockere Weise einen großen Zyklus ergebenden Einzeltitel der Reihe »Les Cities Obscures« (Die Geheimnisvollen Städte) verführen bei uns seit ca. 20 Jahren zu Reisen in eine von Architektur und Bücherwahn geprägte Parallelwelt. {In geschwungenen Klammern und kleiner Schrift stehen die Titel, die ich noch nicht genauer kenne, weil sie zu teuer sind, als daß ich sie meiner Sammlung derzeit einverleiben könnt}.

- In »Der Turm« (Feest Verlag, 1988). S/W mit einigen farbigen Sprengseln. Der Turm ist alt, der Turm ist gigantisch. Weit unten darbt der Instandhalter Giovanni Baptista und ärgert sich. Lange schon bekommt er keine Rohrpost-Nachrichten aus den höheren Gefilden der Turmbauern; seine benachbarten Kollegen sind verschwunden oder gestorben und Giovanni kommt nicht mehr zurande, die bröckelnden Stellen des Turmes auszubessern. Er macht sich auf die Suche nach den Turmbauern, und entdeckt auf seiner Reise durch die Turmwelt, daß die alte Hierarchie kaporres ist.

- »Das Fieber des Stadtplaners« (Feest Verlag, 1989). S/W. Der Urbitekt Eugen Robik ist ein ungeselliger Technokrat, der niemand außer sich selbst für fähig genug hält, die verwinkelte Altstadt von Urbicande zu modernisieren. Doch Robiks Leben gerät völlig aus den Fugen, als er ein mysteriöses Würfelgitter findet, das unaufhaltsam und in unvorhersehbaren Schüben wächst, und schließlich auch das Gefüge von Urbicande selbst völlig durcheinander wirbelt.

- »Die Mauern von Samaris« (Feest Verlag, 1990). Farbig. Franz Bauer wird von den Stadtführen Xhystos in das ferne Samaris geschickt, da keiner der dorthin entsannten Botschafter Rückmeldung gab. Samaris entpuppt sich als unheimliche Kulissenstadt und Franz ist bald nicht mehr in der Lage zu unterscheiden, was Maskerade ist und was Wirklichkeit.

{»Der Archivar« (1991). Großer S/W & farbiger Prachtband. Hier ist ein Doppelgänger von Borges selbst die Hauptfigur. Als Archivar will er den Mysterien der Welt der Geheimnisvollen Städte auf den Grund gehen. Hier der entsprechende Eintrag aus dem englischen Obscure Dictionary zu der Reihe (Stegreifübersetzung von Molo):

{»Der Archivar« (1991). Großer S/W & farbiger Prachtband. Hier ist ein Doppelgänger von Borges selbst die Hauptfigur. Als Archivar will er den Mysterien der Welt der Geheimnisvollen Städte auf den Grund gehen. Hier der entsprechende Eintrag aus dem englischen Obscure Dictionary zu der Reihe (Stegreifübersetzung von Molo):

Louis, Isidore. Archivpfleger der Unterabteilung Mythen und Legenden. Verdächtigt historische Unterlagen in Brüssel gestohlen zu haben, entdeckte er zuletzt bei seinen Recherchen einen Übergang in die Geheimnisvolle Welt, wo er in der Stadt Alta-Plana weiterhin seiner Tätigkeit nachgeht. Wir verdanken ihm mehrere Berichte über die Geheimnisvollen Städte. Siehe »Der Archivar«. Körperlich sieht er Borges sehr ähnlich.

}

- »Der Weg nach Armilia« (Feest Verlag, 1992). Farbig. Ohne zuviel verraten zu wollen, hat diese Story über eine Luftschiff-Reise quer durch die Welt der Geheimnisvollen Stadt eine erstaunliche Ähnlichkeit mit den Cyberpunk-Thema, das z.B. in »Welt am Draht« und »The Matrix« behandelt wird.

- »Brüsel« (Feest Verlag, 1993). Farbig. Hier treten Schuiten & Peeters am deutlichsten als Kritiker des modernen Städtebaus auf, wenn sie in ihrer fiktiven Doppelgängerstadt des realen Brüsel einen einfachen Blumenhändler durch intrigenreichen Gesellschaftswirren stolpern lassen. Inklusive elektrischer Kuren und Bombenlegerinnen. Womöglich der flotteste Band der Reihe.

- {»Das Stadtecho« (1994). Großfarmatiger quasi-dokumentarischer Prachtband mit vielen S/W, Farb und Photoabbildungen.}

- »Mary« (Feest Verlag, 1996). S/W und manipulierte Photographien. Zwei Wege kreuzen sich: In der Welt der Geheimnisvollen Stadt gerät das persönliche Gravitationsfeld der jungen Dame aus bestem Hause, Mary, aus dem Lot, und von da an schräg daherkommend fäll sie aus ihrem Milieu. In unserer Welt findet ein Maler in einer verlassenen Villa einen Übergang in die Welt der Geheimnisvollen Städte.

- »Der Führer zu den Geheimisvollen Städten« (Feest Verlag, 1998). Quasi-enzyklopädisches Nachschlage- und Schmökerbuch mit ausführlichen Städteportraits, Dossiers über Geschichte der Geheimnisvollen Städte-Welt und einigen ihrer berühmten Persönlichkeiten, zu zu denen auch irdische Leute wie Jules Verne und eben J. L. Borges gehören.

- »Der Schattenmann« (Feest Verlag, 2000). Farbig. Albert Chamisso ist ein höherer Manager und verliehrt während einer alptraumdurchfieberten Krankheit seinen Schatten, genauer: er wird durchscheinend. Dieser Band erzählt, was der Gute aus seiner Misere macht.

- »Jenseits der Grenze 1 & 2« (Edition Moderne, 2002-2004). Farbig. Der junge Karthograph Roland von Cremer trifft bei dem kolossalem Kuppelbau der großen karthographischen Zentrums ein. Im Lauf der beiden Bände kommt es zu einer informationstechnischen Revolution und einem Staatenkrieg. Wunderbar wird hier mit dem Borges-Motiv der ›Karte des Reiches im Maßstab 1:1‹ gespielt (naja, nicht ganz 1:1, aber aberwitzig detailierter Maßstab halt).

•••

ANMERKUNGEN:

[01] Nebenbei: Mein Plan ist, jeden Monat einen Band der

»Bibliothek von Babel«-Reihe vorzustellen. Dieses Unterfangen ist mein Versuch, zu zeigen, wie man sich als Blogger aus Begeisterung und Spaß an der Freud einer ›Mission‹ widmet. Ich Danke der Büchergilde für ihre Unterstützung und den Mut, sich auf einen unprofessionellen Daherschreiber wie mich einzulassen. •••

Zurück

[02] Oder wie es der gute

Arno Schmidt knackig umschreibt in einerm seiner unvergleichlichen Radiodialoge. Aus »

Der Titel Aller Titel ! Betrachtungen zu Wilkie Collins

& seiner ‹Frau in Weiß›« (1966), Haffmans 1991, Werkgruppe II, Band 3, S. 271.

Sprecher A {Berichterstatter}: {…} damals mußte ein Autor halt, hell-angestrahlt in Bühnen=Mitte, 2 Menschen=Attrappen hinstellen, die süß=unbeholfen Hand' & Füß' umeinander legen: als Alibi ! Das wirklich=Wichtige aber spielt sich in, beziehungsweise dicht vor der Culisse ab. Sind dort doch angeblich nur Statisten-Comparsen am Werk; zum Teil ausdrücklich als Bösewichtier & =Wichterinnen deklarriert; Denen man ergo einiges — recht Vieles — : viellecht sogar Alles ! ? — verzeihen kann; ohne sich ob der Sympathie mit, der Freude an, ihnen moralisch belastet vorkommen zu müssen.

Sprecher B {Fragen & Einwände} (begreifend): Achso ! — Durch das chemisch gereinigte Haupt-Paar in Vordergrunds Mitten, wird das ‹Über=Ich› des Lesers auf's respektabelste beruhigt; so daß dann im breiten Rahmen=Rankenwerk allerlei Schalkisches vor sich gehen darf : ‹da Wir ja doch nur träumen, kommt's darauf auch nicht an›.

Sprecher A (bestätigend): Ergibt sich der Satz : ‹Im Viktorianischen Roman sind die Neben=Figuren immer die Haupt=Figuren›.

Arno bringt hier etwas auf den Punkt, daß nicht nur für den Viktorianischen Roman, sondern (da diese Epoche den heutigen Publikumsroman bis heute stark prägt) auch für viele viele Mainstream-Narrationen immer noch gilt. Jüngstes mir genehmes Blockbusterbeispiel gibt da die »Piraten der Karibik«-Trio ab. Keira Kneightly und Orlando Bloom geben die sich anhimmelnden Lämmerlein treffend, und bleiben doch für mich nebensächliche flache Figuren, da die eigentlich interessanten Helden die zwielichtigen, irren und monstösen Figuren sind wie Jack Sparrow, Davy Jones, Barbosa & Co. ••• Zurück

[03] »Der Name der Rose«, Hanser, S. 170. •••

Zurück

[04] »25. August 1983«, Büchergilde Gutenberg, S. 98. •••

Zurück

[05] Ursprünglich 1975 beim italienischen Verlag Ricci erschienen. Es dauerte bis 1981 bis der Wagenbach-Verlag eine deutsche Ausgabe veröffentlichte, die aber bald vergriffen war. Nun endlich also, nach 16 langen Jahren kann eine neue Generation diese prächtige Antho-Reihe für sich entdecken. •••

Zurück

[06] Martin Gregor-Dellin (1926-1988): Schriftsteller, Lektor und Herausgeber. Mir zum Beispiel positiv aufgefallen durch seine Antholgien klassischer (Schauer-)Phantastik

»Die Gespenstertruhe« (1964) und

»Das Wachsfigurenkabinett« (1974). •••

Zurück

[07] Aus der Sammlung

»Fiktionen« (1942-1944). •••

Zurück

[08] Quelle: Anmerkung zur Geschichte in

»Fiktionen«, Hrsg. von Gisbert Haefs & Fritz Arnold, Fischer Taschenbuch 1992, S. 179. •••

Zurück

[09] Aus der Sammlung

»Shakespeares Gedächtnis« (1980/83). •••

Zurück

[10] Aus der Sammlung

»Shakespeares Gedächtnis« (1980/83). •••

Zurück

[11] Aus der Sammlung

»Shakespeares Gedächtnis« (1980/83). •••

Zurück

[12] Aus der Sammlung

»Das Sandbuch« (1975). •••

Zurück

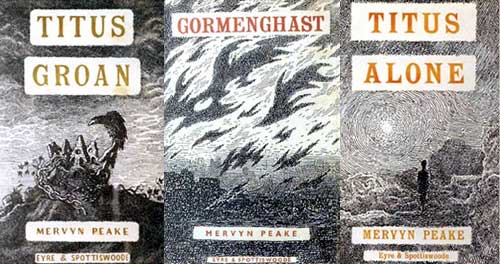

Mervyn Peake und seine Titus-Bücher, auch bekannt als »Gormenghast«

Eintrag No. 312 — Die gelöste Heiterkeit, die einen beim Habhaftwerden eines neuen Schatzes erfüllt, sollte man (wie ich meine) teilen. So etwa einmal im Quartal gönn ich mir von meinem Budget eine Postlieferung mit englischen Büchern. Beim letzten Mal habe ich endlich daran gedacht, die Overlook Press-Ausgabe von »Gormenghast« aus dem 1995-Jahr zu ordern. Ein günstiger Anlass für mich, ein bisschen über diese vorzüglichen Fantasy-Bücher zu plaudern. Immerhin darf man ein Gormenghast-Jubiläum feiern, denn vor 60 Jahren, 1946, erschien das erste Titus-Buch.

Eintrag No. 312 — Die gelöste Heiterkeit, die einen beim Habhaftwerden eines neuen Schatzes erfüllt, sollte man (wie ich meine) teilen. So etwa einmal im Quartal gönn ich mir von meinem Budget eine Postlieferung mit englischen Büchern. Beim letzten Mal habe ich endlich daran gedacht, die Overlook Press-Ausgabe von »Gormenghast« aus dem 1995-Jahr zu ordern. Ein günstiger Anlass für mich, ein bisschen über diese vorzüglichen Fantasy-Bücher zu plaudern. Immerhin darf man ein Gormenghast-Jubiläum feiern, denn vor 60 Jahren, 1946, erschien das erste Titus-Buch.

Damit Sie — geschätzte Molochronik-Leser — nicht verwirrt werden, will ich lieber jetzt noch klären, daß ich hier nicht unbedingt etwas zum Inhalt der Titus-Bücher erzählen werde. Im Folgenden gibt’s ehr so lautes ›Vor-mich-hin-Denken‹ zum »Gormenghast«-Werk, sowie einige weiterführende Kostproben und Links.

1174 Seiten hab ich also nun, ein gut in der Hand liegender, typographisch angenehm gesetzter Schwabbelumschlag-Schinken, der nicht nur die ersten drei Titus-Bücher des Malers, Illustrators, Dramatikers, Dichters und Autors Mervyn Peake (1911–1968) enthält, sondern eine ganze Reihe interessanter und erfreulicher Dreingaben:

- Ein Vorwort von Quentin Crisp von 1946;

- Ein Vorwort von Anthony Burgess (bekannt als Autor von »Uhrwerk Orange«) von 1988;

- Kompletten Text der drei abgeschlossenen Titus-Bücher:

a. »Titus Groan« (1946);

b. »Gormenghast« (1950);

c. »Titus Alone« (1959);

- Eine Abteilung mit kritischen Würdigungen, zusammengestellt von G. Peter Winnington, der auch das Intro mit einer Übersicht zu allgemeinen Literaturkritik-Reaktionen des englischsprachigen Feuillitions lieferte;

- »Memories of Mervyn Peake« von Louise Collins (1986);

- »The Gutters of Gormenghast« von Hugh Brogan (1973);

- »Situating Gormenghast« von Ronald Binns (1979);

- »›The Passions in their Clay‹: Mervyn Peake's Titus Stories« von Joseph L. Sanders (1984);

- »Titus and the Thing in Gormenghast« von Christiano Rafanelli (1976);

- »Fuchsia and Steerpike: Mood and Form« von G. Peter Winnington (1977);

- »Gormenghast: Psychology of the Bildungsroman« von Bruce Hunt (1978);

- »Gormenghast: fairytale gone wrong« von Margaret Ochocki (1982);

- »The Cry of a Fighting Cock: Notes on Steerpike and Ritual in Gormenghast« von Ann Yeoman (1991);

- »Beowulf to Kafka: Mervyn Peake's Titus Alone« von Colin Greenland (1981);

- »A Critical Conclusion: The End of Titus Alone« von Laurence Bristow-Smith (1981);

- »A Barrier of Foolery? The Depiction of Women in Titus Alone« von Tanya Gardiner-Scott (1988);

- Die wenigen Seiten an Notizen und Fragmenten zum vierten Buch »Titus Awakes«;

- Sowie 31 s/w-Illustrationen (24 zu den Romanen) von Mervyn Peake.

I.—Wurzeln der ›anderen‹ Fantasy: düster und befremdend

Von Peakes Werk bin ich schon seit vielen Jahren begeistert.

Die Gormenghast-Bücher gehören zu den großen Monolithen der Literatur, und sind vielleicht neben den »Der Herr der Ringe«- (erschienen 1954/55) und anderen Mittelerde-Werken von J.R.R. Tolkien (sowie den pulpigeren Burschen wie R. E. Howard, Firtz Leiber und Poul Anderson) DIE Fundamente der modernen ›Fantasy‹-Phantastik; d.h., wenn man beachtet, daß im deutschsprachigen Raum Peake immer noch ein ›Geheimtip‹ (was immer das bedeuten mag) ist, und der große Einfluss seiner Bücher sich bei uns eben eher auf verschlungenen Wegen zeigt.

Ach je! ›Fantasy‹, dieses Genre-Etikett das so viel Verwirrung stiftet. Im Englischsprachigen wurden damit lange Zeit alle im weiteren Sinne ›phantastischen Literaturen‹ bezeichnet. Unter anderem im Zuge des überwältigenden Erfolges der Mittelerde-›Kult‹-Bücher (also ab den späten Sechzigern, vor allem durch die Erfolge auf dem US-Markt), wurde dann ›Fantasy‹ mehr und mehr reduziert zu einem Wegweiser, der vor allem auf jene Spielarten der Phantastik zeigt, die Tolkien-ähnlich anmuten. Ich mache Tolkien keinen Vorwurf (denn nerven tun mich seine Nachahmer und übereifrigen Akolyten), aber ich beklage durchaus das Durcheinander und die Engstirnigkeit, die seitdem Unterhaltung über ›Fantasy‹ ab und zu eindunkeln.

Für mich bedeutet ›Fantasy‹ erstmal schlicht ›Phantastik‹, beginnend etwa mit dem Gilgamensch-Epos und den Werken von Homer, Rabelais, J. Swift, L. Carroll, Tieck, E.T.A. Hoffmann, Potocki, … Goethes »Faust 1 & 2«? Phantastik! Fantasy! (Was sonst?). — Ich kann mich aber auch darauf einstellen, daß andere unter ›Fantasy‹ vornehmlich die Tradition a la Tolkien, C.S. Lewis und ihrer Vorläufer und Nachfolger verstehen: also ›irgendwie‹ mittelalterlich (oder archaisch) anmutende Welten voller Kuttentypen, Schwerter, Magier, Artefakte und Monster, und ja bitte als Quest oder Aventure servieren, und ‘ne Karte wär sehr fein. Danke, ganz lieb.

Dabei ist es nicht so, dass Peake und Tolkien völlig unterschiedliche Werke vorgelegt haben. Beide haben ihre jeweils grandiose und eigenwillige Zweitweltschöpferei geleistet. Tolkien mit der Linguistik, Peake mit der Malerei als zugrundeliegender Kraftquellen- und Anker-Disziplin. Beide Autoren sind durch und durch anschauliche Vertreter des ›typisch englischen‹, geduldigen, detailbesessenen und in kreativer Abschweiferei schwelgenden Bosselns. Die Biographien der zwei wurden jeweils durch die Kolonialgeschichte Englands (Peake wurde in China, Tolkien in Süd-Afrika geboren) und die Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts geprägt. Es hat wie ich finde wenig taug, wenn man Peake und Tolkien gegeneinander ins Rennen schickt und gegeneinander ausspielt. (Das ist etwa so sinnvoll, wie entscheiden zu wollen, ob die Erfindung des Rads oder des Feuers ›besser‹ ist.) Aber weil Tolkiens Einfluss nun mal unbestreitbar kräftig und die Aufmerksamkeit für Peake bei uns eben eher schmächtig ist, sei mir dieses Nebeneinanderstellen dieser beiden Großphantasten verziehen.

Es gibt eben zwischen HDR und den Titus-Büchern auffällige Unterschiede. Man kann zwar über die großen Werke beider Autoren sagen, dass sie kraftvolle Sprachkunstwerke sind, die hätten jedoch kaum gegensätzlicher geartet ausfallen können. Der nicht gerade konventionell strukturierte »Der Herr der Ringe« (= HDR) nimmt sich neben den Titus-Büchern aus, wie ein gradliniger Spaziergang (trotz aller z.T. langen und/oder indirekten Schilderungen, Orts/Zeit-Wechsel). Wer die Unregelmäßigkeiten von Zeitraffungen und -Sprüngen bei Tolkien schon auf bezaubernde Art verwirrend fand, hat gute Aussichten, sich in Gormenghast vollends mit Wonne zu verlaufen. HDR ist ein verhältnismäßig ernstes- und überraschend jux-loses Werk; Tolkien hat seinen wunderbaren lausbübisch-anarchistischen Humor (leider) vornehmlich in kleineren Werken ausgelebt (z.B. in »Bauer Giles von Ham« oder eben auch in »Der kleine Hobbitt«), aber obwohl sich auch im Helden-Epos-Panorama von HDR hie und da kleine Bockssprünge des ungebändigten Witzes finden lassen, überbieten Peakes Titus-Bücher das Tolkien-Werk spielend, bieten sie ja praktisch auf jeder Seite viele komisch-alberene und/oder komisch-seltsame Gedankenhüpfer.

Am meisten scheiden sich die Geister wohl wegen der Art von Zugangs- und Verweilhaltung, das diese beiden archetypischen Fantasy-Geschmacksrichtungen von der Leserschaft fordern bzw. bieten. Obwohl die Mittelerde-Welt in unzählige Richtungen offen ist, kann man sich in dieser Zweitschöpfung fast schon zu leicht behaglich einrichten. Tolkien betrachtete, von seinem Glauben geprägt, ›Trost zu spenden‹ als eine Hauptaufgabe seines Werkes, und so löblich diese Ambition an sich sein mag, verleitet sie Autoren eben dazu, die Leser immer wieder an der Hand zu nehmen und zu beruhigen. Das liegt nicht jedem. — Der ästhetische Imperativ für Peake war dagegen schlicht, seinen Gedankengrillen und Phantastereien größtmögliche Freiheit einzuräumen. Die Welt von Gormenghast eignet sich zwar durchaus für Leser, darin eigene Zweitweltschöpfungsgedanken zu weben, aber diese Welt bleibt trotzdem letztlich immer fremdartig, undurchschaubar, und tröstlich nur für trittsichere Wanderer auf dem ästhetischen Lebensweg der Melancholia, der angenehm-nachdenklichen Traurigkeit.

Es ist kein Wunder, dass gemäß dieser Ambitionen sich im Zentrum von HDR ein kleiner Sieg, die Heilung einer großmagischen Welt-Wunde befindet; es wird erzählt, wie den allgewaltigen entropischen Chaos- und Auflösungs-Mächten des Universums (aller Universen), dank einer glücksbringenden Katastrophe (Eukatatstropie) getrotzt werden kann; — im Mittelpunkt von Peakes Romanen aber schwelt beständig das Feuer der Rebellion, der Auf- und Ablehnung (vor allem personifiziert durch den manipulativen Steerpike und durch Titus Groan, 77. Herrscher des Steinreiches selbst) gegen die verstaubte und vermoderte Zivilisation der gigantischen Gebäude- und Riten-Welt von Gormenghast, gegen die umständlichen und rein zeremoniellen Rituale und ganz allgemein: gegen Engstirnig- und Phantasielosigkeit.

II.—Ein Blick ins Foyer der drei Titus-Bücher

Hier die jeweils eröffnenden ersten Absätze als Kostprobe. Immerhin sind die Bücher auf Deutsch nicht ganz billig (ich sehne mich schon lange nach einer günstigeren Taschenbuchausgabe!). Aber die in der Hobbit Presse bei Klett Cotta 1982/83 erschienene Übersetzung von Annette Charpentier lohnt sich auch für alle, die sich nicht getrauen, die englischen Sprachwogen von Peake zu durchpaddeln. Ein respektabler Kraftakt. — Na? Haben Sie genug Nerven, um folgenden Stil über 1000 Seiten genießen zu können?

(Ein Phantastik-Freund macht mich aufmerksam darauf, Euch noch auszudeuten, daß die Titus-Bücher keine Trio sind. Peake hatte geplant, eine ganze Reihe »Titus«-Romane zu schreiben, doch leider hat’s ihn schon bei der Arbeit am dritten Buch dahingerafft, weshalb »Titus Alone« auch erst mit der Revidierung durch Langdon Jones 1970 in seiner heutigen, ›endgültigen‹ Form erscheinen konnte. Und die ist nicht vollkommen, sondern eben Fragment. Die Bezeichnung »Gormenghast«-Trio ist also wieder mal eine handliche Vereinfachung. Keineswegs sollte im Fortlauf des angedachten Titus-Zyklus das Schloss Gormenghast im Mittelpunkt stehen, sondern eben die Lebensreise des letzten Lord Groan, und die begibt sich in »Titus Alone« ja schon in die Welt jenseits der Gormenghast’schen Gemäuer.

—Danke Gero, für den Hinweis!)

| »Der junge Titus« (dt. 1982; 533 Seiten, 69 Kapitel mit Namen) |

»Titus Groan« (engl. 1946; ca. 396 Seiten) |

DIE HALLE DER EDLEN SCHNITZWERKE: — Gormenghast – oder genauer: der größte Teil des alten Mauerwerks – hätte, für sich gesehen, eine bestimmte, eindrucksvolle Bauweise repräsentiert, wäre es nur möglich gewesen, jene umliegenden schäbigen Behausungen zu ignorieren, die sich wie eine krankhafte Wucherung um die Außenmauern legten. Sie breiteten sich über den Hang aus, eine jede halb über dem Nachbargebäude aufragend, bis die oberen Hüten aufgehalten durch die Befestigung der Burg, wie Napfschnecken am Felsen klebten. Aufgrund eines alten Gesetzes war diesen armlesligen Behausungen die fröstelnde Nähe der über ihnen drohenden Festung gewährt. Zu allen Jahreszeiten fielen über die unregelmäßigen Dächer die Schatten der von der Zeit angenagten Zinnen, der zerfallenen und der hochaufragenden Türmchen und, am gewaltigsten, der Schatten des Pulverturms. Dieser Turm, ungleichmäßig mit Efeu bewachsen, erhob sich wie ein verstümmelter Finger aus einer Faust von knöchelartigem Mauerwerk und wies blaphemisch gen Himmel. Des Nachts verwandelten ihn die Eulen in einen hallenden Schlund; tagsüber ragte er stumm auf und warf seinen langen Schatten. |

THE HALL OF THE BRIGHT CARVINGS: — Gormenghast, that is, the main massing of the original stone, taken by itself would have displayed a certain ponderous architectural quality were it possible to have ignored the circumfusion of those mean dwellings that swarmed like an epidemic around the outer walls. They sprawled over the sloping earth, each one half way over its neighbour until, held back by the castle ramparts, the innermost of these hovels laid hold on the great walls, clamping themselves thereto like limpets to a rock. These dwellings, by ancient law, were granted this chill intimacy with the stronghold that loomed above them. Over their irregular roofs would fall throughout the seasons, the shadows of time-eaten buttressses, of broken and lofty turrets, and, most enormous of all, the shadow of the Tower of Flints. This tower, patched unevenly with black ivy, arose like a mutilated finger from among the fists of knuckled masonry and pointed blasphemously at heaven. At night the owls made of it an echoing throat; by day it stood voiceless and cast its long shadow. |

| »Im Schloß« (dt. 1983; 550 Seiten, 80 nummierte Kapitel) |

»Gormenghast« (engl. 1950; ca. 410 Seiten) |

EINS: — Titus ist sieben. Sein Gefängnis: Gormenghast. Gesäugt von Schatten; aufgezogen in einem Gewebe von Riten: für seine Ohren – Echos, für die Augen – ein Labyrinth aus Stein: und dennoch in seinem Körper etwas anderes – etwas anderes als dieses schattenreiche Erbe. Denn zu allererst ist er ein Kind. |

ONE: — Titus is seven. His confines: Gormenghast. Suckeld an shadows; weaned, as it were, on webs of ritual: for his ears, echoes, for his eyes, a labyrinth of stone: and yet within his body something other – other than this umbrageous legacy. For first and ever foremost his is child. |

| »Der letzte Lord Groan« (dt. 1983; 285 Seiten, 122 nummerierte Kapitel) |

»Titus Alone« (engl. 1959/1970; ca. 214 Seiten) |

EINS: — Ob Norden, Süden, Osten oder Westen, wie er sich auch drehte, es dauerte nicht lange, bis die vertraute Landschaft verschwand. Verschwunden war die Umrißlinie seiner bergigen Heimat. Verschwunden die zerrissene Welt der Türme. Verschwunden die Flechten; verschwunden der schwarze Efeu. Verschwunden das Labyrinth, das seine Träume speiste. Verschwunden das Ritual, sein Mark und Fluch. Verscheunden die Kindheit. |

ONE: — To north, south, east oder west, turning at will, it was not long before his landmarks fled him. Gone was the outline of his mountaininous home. Gone that torn world of towers. Gone the grey lichen; gone the blach ivy. Gone was the labyrinth that fed his dreams. Gone ritual, his marrow and his bane. Gone boyhood. Gone. |

III.—Kleine Link-Sammlung zu Mervyn Peake

Ausgangspunkt aller Erkundungsklickerein sollte die englischsprachige, offizielle englische Website über Peake sein. Viel Material zum Leben und Werk, mit vielen Bildern von Peakes Illustrationen, z.B. zu »Alice im Wunderland« und »Die Schatzinsel«. Besonders empfehlen möchte ich diese Titelgestaltung einer Ausgabe der Grimm'schen Märchen, farblich fast eine Vorwegnahme von späterem Horrorcomics-Flair. — Die angegliederte Seite zu Gormenghast bietet einen Rundgang durch die Bücher.

Während ich diesen Beitrag zusammenflicke, läuft nebenher meine Doppel-DVD der 4-teiligen BBC-Produktion von Gormenghast; eine durchwegs stimmungsvolle und erstaunlich treue TV-Aufbereitung, in der sich solche Größen wie Sir Ian Richards, Sir Christopher Lee, Stephen Fry, Jonathan Rhys Meyers und Richard Griffiths die Stichwörter geben. — Ich halte es für eine äußerst zeihenswerte Schande, daß diese exzellente Fernsehangelegenheit noch nicht im deutschsprachigem TV lief, oder wenigstens als DVD eingedeutscht wird! {Edit 10. Dezember 2009: Siehe Kommentar. Jubel!}

Für am schönsten gestaltet halte ich die Gormenghast-Website von PBS. Hier gibt’s reichlich weiteres Material zum BBC-Vierteiler, zum Beispiel diese Inhaltszusammenfassung, wobei zu beachen ist, daß die Fernsehfassung nur die ersten beiden der drei Titus-Bücher umgesetzt hat. Auch werden dort RealPlayer/Quicktime-Trailer zur TV-Fassung angeboten (in der es etwas wischiwaschi heißt, Gormenghast wäre ein ›Fantasy-Klassiker in der Tradition von HDR und Dune‹.

Dann möchte ich der Übersichtlichkeit halber nur auf drei englische Texte verweisen:

• Einmal Carl Darnells Portrait über Peake für das Scriptorium von The Modern Word.

• Zum zweiten auf Michael Moorcocks längere (im guten Sinne) Remisinzenz »An Excellence of Peake« bei Fantasticmetropolis.

• Und drittens ein kleiner Aufsatz von Mr. Pye für die Great Science Fiction & Fantasy Works-Website.

Und zuletzt einige Beispiele mit wohligen, hiesigen Meldungen von Lesereisen in Peake'sche Gefilde:

• Fang ich an mit dem agitpop-Blog, wo man erstmal gehörig getollschockt eine Pause zwischen Buch 1 und 2 einzulegen gedenkt;

• dann berichet Wysiwig, wie's ist Gormenghast in Prag zu lesen;

• es freut mich, daß in dem HDR-Verfilmungs-Begleit-PDF der Stiftung Lesen Gormenghast als wichtiges Werk der Fantasy empfohlen wird;

• und schließlich loben Barbara König und Ludwig Dickmann den ersten Teil für Buchkritik.at.

Spürbar angehaucht vom Weltgemäuer Gormenghast

Am deutlichsten sind mir in den letzten Jahren Peake- und Gormenghast-Einflüße auf Stil, Formensprache, Atmosphäre und Szenerie auf dem Feld der europäischen Fantasy- und Phantastik-Comics (oder auch Graphic Novels) aufgefallen. Die hier verlegten Links führen zu externen Seiten (viele davon englisch oder französisch), die irgendwie nichtkommerzigen Einblick in die jeweiligen Werke gewähren:

• »Hier Selbst« von Jean Claude Forest (Text) und Jaques Tardi (Illustration), 1979; Edition Moderne 1989.

• »Sambre« von Balac (Text) und Yslaire (Illustration).

- »Der Krieg der Augen«, Carlsen 1987;

- »Unruhige Herzen«, Carlsen 1992;

- »Die Farbe der Freiheit«, Carlsen1994;

- »Vielleicht auch sterben…«, Carlsen 1997.

• »Das Narrenschiff« von Turf.

- »Irrwater«, Splitter 1996, Neuauflage bei Kult Editionen;

- »›Regenmonat 627‹«, Splitter 1997, Neuauflage bei Kult Editionen;

- »Turbulenzen«, Splitter 1997, Neuauflage bei Kult Editionen;

- »Ans Werk«, Kult Editionen 2002.

• Die Einzel-Alben von Frederic Bezian:

• »Der Fluch des Adam Sarlech«, Carlsen 1991;

• »Das verborgene Brautgemach«, Fest 1993;

• »Das Testament unter dem Schnee«, Fest 1995.

• »Horologiom« von Fabrice Lebeault:

- »Der Mann ohne Schlüssel«, Splitter 1995, Neuauflage bei Kult Editionen;

- »Die Stunde des Damokles«, Splitter 1996, Neuauflage bei Kult Editionen;

- »Nahedig«, Splitter 1998, Neuauflage bei Kult Editionen;

- »Die Stunde des Aufbauers«, Kult Editionen 2003.

• »Monsieur Noir« von Dufaux (Szenario) und Griffo (Illustration), zwei Bände bei Splitter 1996/1998. Leider hab ich hierzu keinen Link gefunden, den ich unbeschämt anbieten könnte.

• »L'etat morbide« von Hulet:

- »Der Turm«, Fest 1992;

- »Der verschlingende Zugang«, Fest 1994;

- »Waterloo Exit«, Fest 1993.

Baltasar Gracian: »Das Kritikon« oder: Ein Monsterschmöcker aus der spanischen Barocke

Eintrag No. 260

Zuerst erschienen in »

MAGIRA 2003 — Jahrbuch zur Fantasy«, herausgegeben von Michael Scheuch und Hermann Ritter. Für die Molochronik z.T. gekürzt bzw. erweitert. —

EDIT: Um Autorenportrait ergänzt und Formatierung verbessert am 31. Mai 2008.

•••

— Tausendeinundvierzig Seiten, sechsundzwanzig s/w-Abbildungen, viele hilfreiche Fußnoten, ein ausführliches und anregendes Nachwort inklusive einem Vergleich verschiedener bisheriger Übersetzungen, sowie eine sechszehnseitige ›sprechende‹ (also synopsierende) Inhaltsangabe. »Das Kritikon«: ein Monsterschmöker aus dem spanischen Barock (1651-1657). Klingt nicht nach einem mal so nebenbei und schnell wegzulesendem Buch, sondern nach einem das genug Reichhaltigkeit, Tiefe, Details und Gewitztheit bietet, um den Leser über eine längere Zeitdauer zu begleiten. Nichts weniger als eine überbordende Vorstellung eines Großen Weltentheaters, ein universalsatirisches Panorama breitet der Jesuit Baltasar Gracian (1601-1658) hier aus. Der Autor ist in Deutschland hauptsächlich für sein von Arthur Schopenhauer übersetztes »Handorakel oder Die Kunst der Weltklugheit« bekannt.

— Tausendeinundvierzig Seiten, sechsundzwanzig s/w-Abbildungen, viele hilfreiche Fußnoten, ein ausführliches und anregendes Nachwort inklusive einem Vergleich verschiedener bisheriger Übersetzungen, sowie eine sechszehnseitige ›sprechende‹ (also synopsierende) Inhaltsangabe. »Das Kritikon«: ein Monsterschmöker aus dem spanischen Barock (1651-1657). Klingt nicht nach einem mal so nebenbei und schnell wegzulesendem Buch, sondern nach einem das genug Reichhaltigkeit, Tiefe, Details und Gewitztheit bietet, um den Leser über eine längere Zeitdauer zu begleiten. Nichts weniger als eine überbordende Vorstellung eines Großen Weltentheaters, ein universalsatirisches Panorama breitet der Jesuit Baltasar Gracian (1601-1658) hier aus. Der Autor ist in Deutschland hauptsächlich für sein von Arthur Schopenhauer übersetztes »Handorakel oder Die Kunst der Weltklugheit« bekannt.

Die rote Faden der Handlung des »Kritikons« ist schnell zusammengefaßt: Auf eine Insel gespült, trifft Critilo (ein Mann aus den Ostindischen Kolonien) auf Andrenio, einem Findelkind der Wildnis, ein Vorläufer von Defoes Freitag oder Kiplings Mowgli. Andrenio macht sich als lernbegieriger Schüler und treuer Begleiter Critilos mit diesem auf die Suche nach dessen verschollener Geliebter Felisinda. Die Reise von Critilo und Andrenio führt im geographischem Sinn durch die europäischen Kernländer, im übertragenem Sinn durch verschiedene symbolhafte Distrikte. Zu Beginn beispielsweise begegnen sie einer vielköpfigen Kinderschar, die von einer großen Frau zu einem Gebirgszug geleitet wird. Die Frau gibt den Infanten (= ›die noch nicht sprechen können‹) in all deren Wünschen nach und verhätschelt sie und führt sie dennoch wissentlich den aus den Bergen stürzenden Ungeheuern und Bestien zu. Ein spöttisches Bild auf die Erziehungsbemühungen von Elterngenerationen.

Unterhaltung und hohe Kunst waren im Barock noch nicht auf heutige Weise getrennt, und so ist »Das Kritikon« vom Anspruch her ein sehr ernsthaftes, zugleich aber im Auftreten ein sehr burleskes Buch. Bei der Gestaltung des Romans folgte der Jesuitengelehrte Gracian unter anderem diesen drei Überlegungen:

- Der christlichen Vorstellung des Lebens als Pilgerreise zum Seelenheil; der Mensch als Fremdling in der trügerischen Welt. Ein wichtiges Thema auch der Fantasy, man denke nur an Frodos Reise nach Mordor. Durch die Landschaften des Frühlings der Kindheit, des Sommers der Jugend, des Herbstes des Mannesalters und des Winters des Alters geht die Reise des vollständigen Menschen, der durch das Wechselspiel der Figuren Critilo (der geistvolle, erfahrenere Mann) UND Andrenio (der naive Naturjüngling) dargestellt wird. Auf dieser Reise werden die beiden oftmals von kundigen Führern (z.B. dem Chentaur Chiron oder dem Wandler Proteus) geleitet.

- Der Gegensatz von Täuschung (Wahnbefangenheit) und Enttäuschung (Wahnzerstörung), umfassend visualisiert in (alp)traumhaften Bildwelten, halluzinogenen Landschaften und Allegorie-Montagen des innigen Hieronymus-Bosch-Verehrers Gracian. Der verdrehten, verkehrten Welt — als die Gracian seine tubulente Zeit (sprich: die sich in der ersten Euphorie der terrestischen Globalisierung aufmachende Moderne) erlebte —, will er mit ihren eigenen Mitteln zu Leibe rücken. So wohldurchdacht der große ›belehrende‹ oder ›seelenförderliche‹ Bogen des Buches ist, so wirbeln im Detail verschrobene Sichtbarmachungen, rätselhafte Verschlüsselungen, ausgefallene Gedankenspiele, Übertreibungen und frappierende Pointen drucheinander, die mit Sprachwitz und Tollheit aus vielerlei unterschiedlichsten Inspirationsquellen zusammengetragen wurden.

- Die Vermittlung von Lebensweisheit und Ein-Sicht, die die Grundlagen für die Entwicklung zur ganzen Person bilden. Gracian stimmt hier als einer der ersten das Thema vom kalt analysierenden, antiutopistisch gestimmten Helden an, der ganz dem ungeschriebenen elften Gebot ›Du sollst dich nicht täuschen‹ (bzw: ›täuschen lassen‹) zu folgen trachtet.

Oberstes Stilkriterium für einen guten Text war damals die Fähigkeit eines Autors zur scharfsinnigen Rede, und obwohl die Sinnes- und Erscheinungswelt für Gracian trügerisch und größtenteils von Übel ist, stellt er klar fest, daß ein schönes Geplauder in angenehmer Atmosphäre ein löbliches Vergnügen ist. Subversion ›schon‹ in dieser alten Zeit, wenn Gracian also weiß, daß ohne den Köder des gut Unterhaltenden man gar nicht erst anzufangen braucht, den Menschen Lebensweisheit und Kultiviertheit vermitteln zu wollen.

Oberstes Stilkriterium für einen guten Text war damals die Fähigkeit eines Autors zur scharfsinnigen Rede, und obwohl die Sinnes- und Erscheinungswelt für Gracian trügerisch und größtenteils von Übel ist, stellt er klar fest, daß ein schönes Geplauder in angenehmer Atmosphäre ein löbliches Vergnügen ist. Subversion ›schon‹ in dieser alten Zeit, wenn Gracian also weiß, daß ohne den Köder des gut Unterhaltenden man gar nicht erst anzufangen braucht, den Menschen Lebensweisheit und Kultiviertheit vermitteln zu wollen.

Man läßt sich hier also auf einen ziemlich skurrilen Text aus alter Zeit ein. Das größte Hindernis dürfte dem heutigen Leser dabei Gracians tiefe Verachtung der Frauen sein. Muß man nicht so ernst nehmen und an sich rannlassen, der Mann war immerhin Jesuit. Hochgläubige Monotheisten aller Coleur pflegen ja mitunter pekuliare Ansichtung & Praktiken Geschlechtliches und Körperliches betreffend. Dank der hervorragenden Übersetzung und den erhellenden Fußnoten von Hartmut Köhler findet man sich mit etwas Geduld bald in dem ausufernden und abschweifenden — Voltaire urteilte abschätzig ›harlekinhaften‹ — Text zurecht, und dann hat man auf lange Zeit gute Lektüre, denn …

… wer gerät nicht außer sich, wenn er ein so einmaliges Konzert vernimmt, einen Zusammenklang aus so viel Entgegengesetztem. (Seite 43)

•••