Alles Gute zum Sechszigsten für Peter Sloterdijk

(Eintrag No. 380; Portrait) — Gut Gelegenheit für mich, diese Zeichnung aus meinem Durcheinanderarchiv auszubuddeln.

(Eintrag No. 380; Portrait) — Gut Gelegenheit für mich, diese Zeichnung aus meinem Durcheinanderarchiv auszubuddeln.

Eintrag No. 379

•••

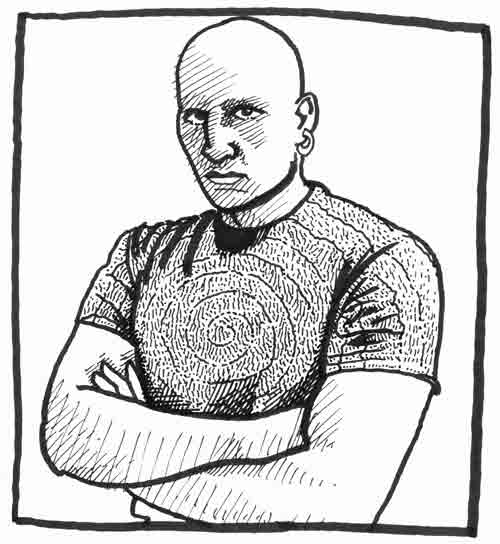

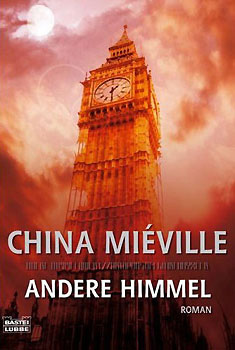

Vorweg der Offenbarungseid: Seit meiner ersten Reise zur »Perdido Street Station«[01] New Crobuzons in der ›Weird Fiction‹[02]-Fantasywelt Bas-Lag bin ich von China Miéville (1972) und seinem Schreiben in zappeliger Fan-Manier begeistert. In noch heftigeres Erstaunen versetzte mich die zweite, diesmal maritime Ausfahrt mit »The Scar«[03]. Entsprechend besorgt und her-ausgefordert bin ich deshalb, ob’s mir denn dermaßen heftig infiziert überhaupt gelingen kann, nicht-peinlich über »Der Eiserne Rat« zu schreiben. Immerhin ist Miéville einer dieser Autoren, die Leserschaften polarisieren. Noch vor wenigen Jahren, im Umfeld des Erscheinens von »Perdido Street Station« und »The Scar«, hat Miéville rabaukig über die ›ausgelatschten‹ Touristik-Pfade in tolkienartige ›Fäntäsyländs‹ gemosert.[04]

Vorweg der Offenbarungseid: Seit meiner ersten Reise zur »Perdido Street Station«[01] New Crobuzons in der ›Weird Fiction‹[02]-Fantasywelt Bas-Lag bin ich von China Miéville (1972) und seinem Schreiben in zappeliger Fan-Manier begeistert. In noch heftigeres Erstaunen versetzte mich die zweite, diesmal maritime Ausfahrt mit »The Scar«[03]. Entsprechend besorgt und her-ausgefordert bin ich deshalb, ob’s mir denn dermaßen heftig infiziert überhaupt gelingen kann, nicht-peinlich über »Der Eiserne Rat« zu schreiben. Immerhin ist Miéville einer dieser Autoren, die Leserschaften polarisieren. Noch vor wenigen Jahren, im Umfeld des Erscheinens von »Perdido Street Station« und »The Scar«, hat Miéville rabaukig über die ›ausgelatschten‹ Touristik-Pfade in tolkienartige ›Fäntäsyländs‹ gemosert.[04]

»Jüngstes Superduper-Genie der anspruchsvollen Genre-Zunft!«, jubeln durch die Phantastikbeete ondulierende Hurra-Schlümpfe wie ich; »›Nett‹, jedoch störend verhunzt durch renitente Marxistenprophetenpolemik«, meinen Skeptiker, und deuten dazu jetzt besonders bei »Der Eiserne Rat« auf die befremdende politische Heftigkeit von Miévilles verdrehter Fabuliererei hin. Später mehr zu diesen ›Vorwürfen‹.

Allein das Kuddelmuddel an Widersprüchen, in die sich Miéville verstrickt, wenn er über die empfohlene Lesereihenfolge der Bas-Lag-Romane spricht: Mal sagt er, dass jeder der drei Bas-Lag-Romane für sich allein genommen ›rund‹ sei; als Text Genuss verschaffen, als Story Substanz, und als Statement Virulenz haben soll. Dann aber nennt er die drei Bücher auch mal locker ›Anti-Tolkien‹-›Anti-Trilogie‹-Trilogie, deren Teile sich in beliebiger Reihenfolge lesen ließen. Und schließlich, dass in der Folge ihres Erscheinens (die auch dem Verlauf der Bas-Lag-Chronologie entspricht) nach »Perdido Street Station« und »The Scar« nun »Der Eiserne Rat« so was wie ein Abschlussstein ist. In mehrfacher Hinsicht wird damit diesem Dritten im Bunde strukturell und programmatisch die Aufgabe aufgebürdet, kulminativer Höhepunkt zu sein. Wurscht, was man sonst über das Fantasy-Genre zu wissen glaubt, sicher ist immer: Der letzte Teil einer Trio lässt die Fetzen nur so fliegen!

Jetzt wäre China Miéville nicht dieser unverschämt talentierte Ideen-Lausbub der er ist, wenn er nicht schon bei der Komposition der Struktur einer Trilogie ›Unsinn‹ anstellte. »Perdido Street Station« und »The Scar« ähneln einander, sind beide noch verhältnismäßig konventionelle Romane. Beide schildern auktorial die Handlung linear von A nach Z. »Perdido Street Station« bietet kleine Intermezzi einer, »The Scar« mehrere Ich-Erzähler-Stimmen, von denen eine auch in längeren Briefauszügen zu Wort kommt. »Perdido Street Station« ist ausschließlich in New Crobuzon (der bratzigsten Industriemetropole der Welt Bas-Lag) angesiedelt und umspannt einen Zeitraum von einem halben Jahr[05]. »The Scar« setzt nur wenig später ein, erstreckt sich über etwa ein Jahr[06] und begibt sich auf eine weite Rundreise durch die östliche Hemisphäre von Bas-Lag mit der schwimmenden ›Gestalt‹-Großstadt Armada (EIN Konkurrent von New Crobuzon beim Rennen um Macht und Reichtum).

Buch drei schlägt nun aus der Art. »Der Eiserne Rat« springt zwischen New Crobuzon und den westlichen Weiten des Kontinents Rohagi hin und her. Es gibt diesmal keine Ich-Erzählerstimme, alles wird aus einer Art auktorialer Vogelperspektive geschildert. Eine lange Rückblende steckt wie ein Fremdkörper im Gewebe des linearen, chronologischen Erzählverlaufs. Der Kernzeitraum der Gegenwartshandlung schildert die Ereignisse eines Jahres[07], die bis zu den Ereignissen der beiden Vorgänger reichende Rückblende aber umfasst einen Zeitraum von etwa 20 Jahren. Obwohl man die beiden Vorgänger nicht gerade als ereignisarm bezeichnen kann, überbietet »Der Eiserne Rat« — das kürzeste der drei Bücher — in fast schon beängstigender Manier die Geschehnisdichte von »Perdido Street Station« und »The Scar«.

Kurzum: »Der Eiserne Rat« ist als Bas-Lag-Einstiegslektüre nur Lesern anzuraten, die als waghalsige Freeclimber ohne Sicherung gern gewillt sind, die schwierigsten Hänge zu erklimmen. Man sollte schon ›einen leichten Schuss‹ haben, oder über so etwas wie ›robuste Lesegeschicklichkeit‹ oder ›Aufnahmeflexibilität‹ verfügen, wenn man mit »Der Eiserne Rat« seine Freude haben will.

Mit einer gewissen ›musikalischen Lesart‹ aber lässt sich diese widersprüchlich daherkommende Trilogie-Partitur als klassisch-dreisätzige Symphonie nehmen. In den einzelnen Sätzen greift Miéville thematisch und bezüglich des Settings auf ein jeweils anderes historisches Vorläufer-Genre der modernen Phantastiksparten zurück. Und jeder der drei Romane beschäftigt sich mit einer anderen Facette zum Thema Magie, die in Bas-Lag größtenteils als Thaumaturgie bezeichnet wird.

So gibt »Perdido Street Station« als urbaner Horrorthriller das Allegro ma non troppo, und ein freischaffender Querbeet-Thaumaturg baut einen Transformator, mit dem sich ›die Macht‹ der allgegenwärtigen Krisis-Energie nutzen lässt. Als Adagio in exile schildert dann »The Scar« eine Entdeckungsabenteuerfahrt von Piraten, und setzt sich anhand arkaner Möglichkeitsmagie mit den quantenphysikalischen Eigenschaften der Thaumaturgie auseinander. »Der Eiserne Rat« darf nun das Finale allegretto extravaganza sein und als großangelegtes, aus den Nähten der üblichen Romanform platzendes Potpourrie dem Eisenbahn-Western seine Referenz erweisen.

»›Once Upon A Time In Bas-Lag‹, mindestens!« könnte ich flapsig trailern. Denn das Superbreitwandpanorama des Romans erzählt davon, wie das Vorankommen eines Dampfrosswundermaschinendings die Entfernungen nichtet; wie einst isolierte Orte durch Schienen vernetzt werden; und dass mit dem Anschluss an das pumpende Herz des monströsen Zivilisationsmolochs New Crobuzon nicht nur Fortschritt, Neues, Nachrichten und lebhafter Handel in einstige Ödnisse strömen, sondern auch Korruption, Ausbeutung, Intrigen, sowie soziale und bellezistische Konflikte. Ganz ähnlich wie in dem melodramatischen Todestanz von Sergio Leone kann man anfangs ‘ne ganze Weile die ungewöhnliche Informationsfülle an Kleinigkeiten und die angespannten Situationen von »Der Eiserne Rat« nur rätselnd mitverfolgen. Da ich glaube, dass die Komplexität und Tiefe des Romans schier undurchschaubar sind, wage ich es, in folgender Inhaltsskizze einige hoffentlich hilfreiche Spoiler zu platzieren.

»›Once Upon A Time In Bas-Lag‹, mindestens!« könnte ich flapsig trailern. Denn das Superbreitwandpanorama des Romans erzählt davon, wie das Vorankommen eines Dampfrosswundermaschinendings die Entfernungen nichtet; wie einst isolierte Orte durch Schienen vernetzt werden; und dass mit dem Anschluss an das pumpende Herz des monströsen Zivilisationsmolochs New Crobuzon nicht nur Fortschritt, Neues, Nachrichten und lebhafter Handel in einstige Ödnisse strömen, sondern auch Korruption, Ausbeutung, Intrigen, sowie soziale und bellezistische Konflikte. Ganz ähnlich wie in dem melodramatischen Todestanz von Sergio Leone kann man anfangs ‘ne ganze Weile die ungewöhnliche Informationsfülle an Kleinigkeiten und die angespannten Situationen von »Der Eiserne Rat« nur rätselnd mitverfolgen. Da ich glaube, dass die Komplexität und Tiefe des Romans schier undurchschaubar sind, wage ich es, in folgender Inhaltsskizze einige hoffentlich hilfreiche Spoiler zu platzieren.

Nach einem kurzen ›raunend‹-lyrischem Intro über einen Mann, der weiß, dass seine Pläne heilig sind, wird der Leser mitten in die Äktschn des ersten von drei großen Handlungssträngen in den Wald geschickt. Dort erwartet Cutter, ein Ladenbesitzer in den Dreißigern aus dem Gelehrtenviertel, in einer Hahnenkampfgrube seine Revoluzzerkameraden aus dem nahen New Crobuzon. Das Stadtimperium führt Krieg gegen das ferne und quecksilbrig-rätselhafte Tesh. Wie der Krieg losging, weiß niemand mehr so wirklich, sicher ist aber, dass der Konflikt für New Crobuzon bitterer und zäher verläuft, als das herrschende Stadtparlament und dessen Milizia erwartet haben. Die sechs Revoluzzer folgen der Spur des von ihnen allen verehrten, von Cutter sogar sehnsüchtig geliebten Judah, einer Art Guru der Dissidentenszene, der selbst auf der Suche nach dem legendären Eisernen Rat ist. Cutters und Judahs homoerotisch-, tragisch-romantische Liebesgeschichte erzählt von der Asymmetrie des Verlangens, mit für erfolgreiche Fantasy ungewöhnlicher Offenheit und ›Härte‹. Wer Schwulitäten in der Fantasy nicht abkann, sei ein wenig beruhigt. Der diesmal überwiegend knorrige, ›an kurzer Leine gehaltene‹ Sprach- und Szenenrhythmus bewahrt solche Leser davor, seitenlanges Auswalken von Homo-Herzeleid und Sexszenen ›erleiden‹ zu müssen. Alle anderen, denen es wie mir auch piepegal ist, zwischen wem oder was sich eine bewegende Liebesgeschichte abspielt, können Cutters Leiden an seiner eigenen be-dingungslosen Treue zu Judah als gute Darstellung von universellen Problemen lesen, die sich nun mal aus intimer Nähe ergeben. Doch Romanze beiseite, kommt Cutter mit am weitesten herum in der Welt des Romans. Seine ersten fünf Kapitel ist er mit seinen Revoluzzerkumpeln auf sich gestellt. Man reist mal zu Fuß, mal in einem Luftvehikel, mal übers Meer, und es ereignet sich auf diesen ersten 80 von 680 Seiten mehr Äktschn und Hatz, als anderswo im ersten von fünf dickleibigen Büchern.

Der zweite Handlungsstrang begleitet den jungen Dissidenten Ori auf seinem Weg durch die radikale Untergrundszene von New Crobuzon. Zugegeben, Ori vertritt sehr deutlich den Typ des tatendurstigen ›zornigen jungen Mannes‹. Man lernt ihn kennen bei einem außer Rand und Band geratenen Auftritt der Nuevisten, einer Gruppe kritisch-provokativer Agitprop-Aktionskünstler. Ein bissiges Marionettentheaterstück über die Hinrichtung des legendären Volkshelden Jack Gotteshand vor zwanzig Jahren wird gegeben. Ein Zensor der Stadtregierung hat ein wachsames Auge auf diese Michael Moores, und die extrem rechten Schlägerjungs von der Spitzen Feder Partei wollen den linken Provokateuren ans Leder: Tumult, Saloon-, pardon: Vaudeville-Schlägerei par excellence. So cool Ori die kreativen Sticheleien, Aktionen und Happenings der Nue-visten findet, ist er dennoch auf der Suche nach zupackenderen Tatgemeinschaften. Ori hat keinen Bock, seinen Gestaltungsdrang für eine gerechtere und bessere Zukunft mit Diskutierereien zu vertrödeln, und folgt lieber den wirren Weisungen eines alten Fuzzis aus einem Obdachlosenasyl. Dieser irre Alte, Spiral Jacobs, hat Jack Gotteshand noch gekannt und hilft nun Ori, das heikle Initiationsritual der Aktivisten-Zelle von ›Toro mit dem Stierkopf‹ antreten zu können. Nur fair und billig, in heutigen Zeiten die gute alte ›Knappe wird zum Ritter‹-Queste mal mit fanatischen Terrorzellen zu inszenieren (und: dieser Handlungstrang kommt mir zudem vor, wie eine sehr auf den Kopf gestellte Verarbeitung des minoischen ›Minotaurus im Labyrinth‹-Mythos).

Im dritten Gegenwartsabschnitt sind wir wieder mit Cutter unterwegs, diesmal durch die Randzonen des Krieges zwischen New Crobuzon und Tesh. Nach diesen Kriegsgräuel und Flüchtlingsschicksalen folgt die Unterbrechung, die große Synkope der ›Anti-Trilogie‹: Judahs Vorgeschichte, oder genauer, die »Anamnese«[08] vom ewigen Zug. Judah hat vor vielen Jahren als Kundschafter für den visionären Industriekapitän Wrightby das Sumpfland des Stiltspear-Volkes erforscht. Wrightby wollte das Unmögliche schaffen und eine Eisenbahnlinie westwärts quer durch den ganzen Kontinent errichten. Als die Bautruppen den Sumpf erreichten, konnte Judah nichts ausrichten und Wrightbys Unternehmen verdrängt die Stiltspear, wie alles andere, was sich dem Zug in den Weg stellt. Judah versucht verzweifelt, so viel wie möglich von der Stiltspearkultur zu bewahren und zu lernen. Dazu gehört die seltsame Kunst, Zeit zu manipulieren, welche schon Kinder üben, indem sie kleine, ungeschickte Matschmännlein machen. Nach der Zerstörung des Lebensraums der Stiltspear will Judah nichts mehr mit Wrightby und seinem ›Trancontinental Railway Trust‹ zu tun haben, kann sich jedoch dem Sog des Zuges nicht entziehen und bleibt so in dessen wuseligem Umfeld. Hier gibt es nun ordentlich viel Wilden Westen, und mittendrin Judah als Mann vieler Karrieren in den schnell entstehenden und wieder verfallenden Orten am Rande der Gleise, zwischen Kopfgeldjägern, Eisenbahnräubern, Spielern, Duellisten und Streckenbauern. Judah lässt sich auf ein junges wildes Landei ein, Ann-Hari, die sich lebenshungrig als Hure dem Eisenbahn-Tross anschließt. Für einige Zeit gehen die beiden nach New Crobuzon, und Judah beginnt sich intensiv mit Golemetrie zu beschäftigen.

Dieses bewusste Eingreifen in den Lauf der Dinge, diese Unterbrechung und Neuausrichtung von Vorgefundenem ist das magische Hauptthema dieses Bas-Lag-Romans. Judah wird zu einem Genie in der Kunst des thaumaturgischen Formatierens von ›Etwas‹ zu einem meist menschenförmigen Wesen und dem Programmieren dieser Wesen zu selbsttätig handelnden Agenten. Atemberaubend, woraus Judah im Lauf seines Lebens alles Golems macht[09], oder wie er diese Kunst mit Uhrwerken zu Zeit-bomben und Fallen ›verfeinert‹.

Zu den aufregenden Gedankenspielen Miévilles über Golemetrie gehört etwas, das man Judahs ›inneren Moral-Golem‹ nennen könnte. Diese ›Gutheit mit eigenem Willen‹ hat ein alter Stiltspear in Judahs Brust als Abschiedsgeschenk erweckt. Eine bewegende Szene und typisch für Miévilles zerschartete Idyllik: Die Rückmeldung der vom Fortschritt Überrollten ist hier nicht blinde Rache, sondern eine Gabe, die man ›Gewissen‹ nennen könnte. Gäbs ‘ne Hall of Fame für Metaphern, würde ich diesen Moral-Golem in der Abteilung vermuten, in der auch die goldene Kugel aus »Picknick am Wegesrand« der Strugatzki-Brothers ausgestellt wird. Atemberaubend auch, wenn in einem der längeren Großkämpfe des Buches Golemetrie und die am anderen Ende des thaumaturgischen Tat-Spektrums angesiedelte Elementarbeschwörung aufeinanderprallen: Wilde, ungezügelte Begierde von Feuer-, Fleisch- und Mond-Elementardämonen gegen mehrere Golems aus Eisenbahnbestandteilen und einen Lichtgolem.

Ich geh mal die Gefahr ein, als blauäugiger oder unentschlossener Depp dazustehen. Ich kann nicht erkennen, dass der bekennende Trotzkist und ›politische Aktivist‹ China Miéville mit solchen thematischen Melodien über bewusstes Manipulieren und leiden-schaftliches Draufloshandeln dem Leser wie auch immer geartete Propaganda für allgemeine oder extrem linke Programme auftischen will. Alle drei Bas-Lag-Romane führen am Ende ihrer argumentativen Verläufe allerdings zu vielstimmigen Fragestellungen, zu Aussichtsposten auf einschüchternd große und komplexe Probleme. Die Geschichten aus Bas-Lag sind eben kein Manifest und versuchen nicht, dem Leser das ein oder andere DU SOLLST! MANN MÜSSTE! reinzureiben, oder das sich dem menschlichen Komplettverständnis immer entziehende Echtwirklichkeits-Tohuwabohu in griffige Vereinfachungen zu pressen. Freilich werden Miévilles Bücher durch seine persönlichen Interessen und Vorlieben geprägt. So berechtigt eine gewisse Paranoia gegenüber der fabulierenden Zunft auch ist, ›vertraue‹ ich Miéville aber soweit, seine Romane als seine erzählende ›Kür‹ zu verstehen, in der er sich als Weird Fiction-Freak austobt. ›Nebenbei‹ zu seinen Romanen arbeitete Miéville an seiner akademischen ›Pflicht‹ in Form der Abschlussarbeit (über Theorie und Geschichte des Völkerrechts aus marx-istischer Sicht) »Between Equal Rights« an der London School of Economics. Seine Sympathien sind deutlich zu erkennen, wenn man sich z.B. die Milieu-Architektur seiner Dramaturgie anschaut: Die eigentlichen Machthaber, und die sonst oftmals im Zentrum von Genre-Stoffen stehenden Reichen und Schönen spielen meist nur am Rande eine Rolle, die tragenden ›Helden‹ der Bas-Lag-Bücher aber sind Außenseiter, Abweichler, oftmals aus den unteren Gesellschaftsschichten und entsprechend arm und durch’n Wind.

Die kräftigste Einzelillustration Miévilles für die Probleme, die sich aus der Um-zingelung des Menschen durch den Menschen ergeben, sind dabei vielleicht die ›Remade‹ von New Crobuzon. Die Rechtssprechung des imperial-merkantilen Stadt-staates verurteilt ihre Delinquenten zu einer Behandlung in den thaumaturgisch ausgestatteten Straffabriken, in denen die Körper der Verurteilten mit allen Kniffen der Kunst einer meist abartigen Umgestaltung unterzogen werden. Die Umgemodelten sind in den schlechteren Gegenden der Stadt zuhause und bilden neben den Armen und Immi-granten den verachteten und ignorierten Bodensatz der Gesellschaft von New Crobuzon. ›Glück‹ haben dabei noch jene Remade, die speziell für ihre jeweiligen Tätigkeiten als Kampf- oder Arbeitsmaschinen hergerichtet werden, oder als Sklaven in den fernen Kolonien und für andere Großprojekte schuften. Richtig arm dran sind die Remade, an denen sich ihre Richter kreativ ausgetobt haben. Dann werden aus den Verurteilten lebendige Skulpturen gemacht, ihre Körper zu perversen, bescheuert-grausamen ›Sinnbildern‹ der jeweiligen Verbrechen umgeformt.

»Die Moral von der Geschicht?« Na, einer tragischen Kindsmörderin werden halt die Arme ihrer toten Tochter wie Fühler auf die Stirn gepflanzt, oder einem Verräter die Zunge durch ein gefräßiges Meeresvieh ersetzt. Für Liebhaber von Grotesquerie-Revues ist das freilich für sich schon ‘ne feine Monsterparade, doch die Remade sind mehr als nur das: nämlich bitter-brilliante Phantastik über die finsteren Gepflogenheiten in allen Kulturen, wenn eben jene mit Deutungs- und Gestaltungshoheit, wie es ihnen richtig erscheint oder beliebt, Leben, Psyche und Physis der ihnen Ausgelieferten zurechtkneten. Die Utopien vom neuen Menschen (bzw. die Träume vom unverdorbenen Menschen) entpuppen sich in der Welt Bas-Lag als die Schokoladenseite der Untaten, die Menschen einander antun, oder die sich antun zu las-sen sie bereit sind. Doch es gibt auch Remade, die sich auflehnen, die in New Crobuzon untertauchen oder ins Umland fliehen, zu ›fReemade‹ werden, sozusagen Freigemodelte.

Der oben erwähnte Jack Gotteshand[10] wurde in Perdido Street Station als solch ein krimineller Volksheld vorgestellt und hatte dort einen Heldenauftritt[11]. Jack war ein Mann der Tat, der Miliziaspione und Hinterzimmerschreibtischtäter in bester Vigilantenart meuchelte oder bloßstellte, den Reichen Geld stahl und an Arme verteilte. Nach seinem Tod ist die Stelle des Volkshelden vakant, und in »Der Eiserne Rat« geht’s es zu einem Gutteil darum, wie dieser Posten eines hoffnungsspendenden Widerstandsmythos neu besetzt wird. Nachdem Judah und Ann-Hari zum ewigen Zug zurückkehren, verschärfen sich dortz in der Anamnese die Zustände. Nachschub und Lohnzahlungen stocken, die Stimmung lädt sich auf und es kommt zu einer Rebellion der Trosshuren, einiger nichtumgemodelter Arbeiter und der Remadesklaven gegen die Aufseher des TRT. Der ewige Zug macht sich frei von New Crobuzons Kontrolle, flieht westwärts in die Wildnis und wird für die Bewohner von Rohagi schnell zum sagenhaften Eisernen Rat. Als Barde für die Sache des Eisernen Rates wird Judah später wieder nach New Crobuzon zurückkehren und den dortigen Widerstandgruppen vom unerhört erfolgreichen Aufbegehren das sich in der fernen Fremde zutrug berichten. In dieser Zeit wird er Cutter kennen lernen, und sich dann in der zuspitzenden Krise des Krieges New Crobuzon gegen Tesh aufmachen, den Eisernen Rat zu suchen.

Ganz passend empfiehlt Kolja Mensing für Deutschlandradio Miéville als »Begleitlektüre für die globale Katerstimmung zu Beginn des 21. Jahrhunderts«[12]. Vor allem »Der Eiserne Rat« wendet sich trotz all seiner Vernarrtheit für genrespezifische Steckenpferde eher an eine Fantasy-, Horror- und SF-Leserschaft, die sich bei allem ›Eskapismus‹ gern und heftig mit der Echtweltwirklichkeit konfrontiert, und/oder auch beim geliebten Genre-kram avantgardistischen Anspruch mag. In zwei jüngeren Interviews hat Miéville sein literarisches ›Programm‹ umschrieben:

und:

Für mich eine Wonne, dass es Genreautoren gibt, die sich, obwohl sie ihre Leserschaft im Blick haben, dennoch trauen auf ästhetische Gralssuche zu gehen, und nicht ›nur‹ den Markt zu bedienen trachten.

•••

Eintrag No. 378 — Frank Weinreich hat mich schon beeindruckt, mit seinen umsichtigen Artikeln zu Tolkien. Klar, für mich als Tolkien-Skeptiker schreibt Frank zwar immer noch zu nachsichtig über JRR, aber dennoch gehört Frank zu den klügeren deutschen Tolkien-Exegeten und Fantasy-Erklärern.

Eintrag No. 378 — Frank Weinreich hat mich schon beeindruckt, mit seinen umsichtigen Artikeln zu Tolkien. Klar, für mich als Tolkien-Skeptiker schreibt Frank zwar immer noch zu nachsichtig über JRR, aber dennoch gehört Frank zu den klügeren deutschen Tolkien-Exegeten und Fantasy-Erklärern.

Da freut es mich, daß im neuesten (Juno-)Magazinteil der Phantastik-Couch eine zusammenfassende Vorschau auf sein neustes Buch geboten wird, in dem es um nichts weniger gehen wird, als eine »Einführung in die Fantasyliteratur«.

Oftmals fühle ich mich wie ein querulantischer Kobold, wenn ich meine literaturgeschichliche Maximalsicht auf »Fantasy« (ich rede halt lieber von »Phantastik«) verbreite und auf dieser meiner Sicht beharre;— und es taugt mir deshalb enorm, daß Frank eine ganz ähnlich unverschämte Weitwinkelobjektivsicht auf das Genre pflegt, wenn er z.B. schreibt (Hervorhebung von Molo):

Schade nur, daß in der Vorschau das Trösten und Sinnmachen für meinen Geschmack zu einseitig betont. Nix gegen den Sinnmach-Aspekt der Phantastik, aber neben dem Trösten gibts halt noch viel anderes, was »Fantasy« kann. Nicht umsonst fransen die drei Hauptgenre der Phantastik — Fantasy, Horror, SF — an den Rändern aus und werden von entsprechenden Kreativen miteinander munter verflochten.

Fantasy/Phantastik übertreibt und fuhrwerkt mit Zauberdingen, Wunderorten, Monstern, Halbmenschen und vielerlei anderen Extotismen. Sie bedient also zuallererst unsere Neugier bzw. unseren Sinn für das Wundersame (Sense of Wonder), unser menschliches Verlangen danach, das Gesichtsfeld zu erweitern, Neues zu entdecken (und dieses Neue kontrolliert zu erschließen, zu beherrschen).

Die echte Welt ist zuallermeist eben banal, eintönig und langweilig, und die Gravitationskräfe des Daseins ziehen uns alle in Richtung Vergänglichkeit und Auflösung. Die Phantastik bietet nun mit ihrem als Eskapismus übel beschimpften Moment einer raumerschließenden Horizontserweiterung eine Milderung zu dieser alles niederziehenden Schwerkraft des Daseins an. Und ohne einem entsprechenden Talent zum Selberstiften solcher Fluchtbewegungen ist keine Kultur denkbar (siehe das Nietzsche-Zitat am Ende).

Was ich aber gerne betone ist, daß so wie die Fantasy Sinn zu stiften vermag, so kann sie auch alle sicher geglaubten Sinngerüste zum Wanken bringen; und so wie sie zu trösten vermag, kann Phantastik eben auch beunruhigen. Mit Namen wie George McDonals, William Morris und JRR Tolkien wird eine bestimmte Spielart der modernen Phantastik betontz, die ihre Stimme überwiegend als kritisch-romantische Gegenstimme zur ach so bösen Moderne erhob. Bin schon neugierig, ob (und wenn wie) Frank hier einer gegen die Übel der Moderne anwetternden Fantasy das Wort redet, oder nicht. — Aber so im Großen und Ganzen macht die Vorschau auf Frank Weinreichs Buch einen guten Eindruck bei mir.

So zum Beispiel, wenn er sich auf das Übernatürliche als Definitionsfundament beruft. Gespannt bin ich auf das kommende Buch, denn schon bei der Aufdröselung des für die Fantasy grundlegenden Übernatürlichen bekomme ich ein wenig Schwindelgefühle, wenn es heißt (Hervorhebung von Molo):

Magengrummeln bereiten mir die Helden, bzw. daß pauschal alle Protags der Fantasy gleich als Held bezeichnet werden. (Andereseits kann man freilich alle Protagonisten aller Genre-Felder als Helden bezeichnen. Hat sich halt so eingeschliffen.) Aber wahrscheinlich bin ich da voreingenommen, weil ich nun mal den Begriff Held mit großer Vorsicht und Skepsis nehme. Helden sind die Figuren der großen Taten, sind die Burschen und Mädels, die der Welt ihre Meinung/Haltung aufprägen müssen. Helden sind zwielichtige/zweischneidige Figuren, was deutlich wird wenn man beobachtet, daß die eigenen Krieger, Beschützer, Eroberer und Trickser gefeiert & verehrt, die Helden der anderen aber als Monster, Unholde und Kriegsverbrecher gefürchtet & verachtet werden.

Weiter: gern les ich, daß Weinreich sich in seinem kommenden neuen Buch mit den literaturwissenschaftlichen Arbeiten von Helmut Pesch und Northrop Frye auseinandersetzten wird. Ersterer (Pesch) hat die bis heute ergiebigste deutschsprachige Arbeit zu Geschichte und Wesen der Fantasy (1982/2001, »Fantasy—Theorie und Geschichte«) geschrieben; zweiterer ist ein englischer Literaturwissenschaftler, der für die Güte seines Buches »Analyse der Literaturkritik« (1957, »Anatomy of Criticism«) hierzulande sträflich-beschämend unbekannt ist (Meine Meinung lautet ja, daß die Germanisten den Anglisten und Amerikanisten was Literaturbeschäftigung betrifft ca. 20 Jahre hinterherhinken. Allein wie die bereichernden Entwicklungen der Genre Studies und Cultural Studies hierzulande nicht in die Puschen kommen {¿dürfen?}, läßt mich wähnen, in einem kirchturmfixierten Dorf zwischen Runkelrüben und Kühen zu weilen). — Aber ich gräme mich, daß auch Weinreich den unsäglichen, zu nichts außer zur Abschreckung zu gebrauchenden Tzvetan Todorov aus der Mottenkiste verschwurbelter Siebzigerjahredenke vervorzerrt (1970, »Einführung in die fantastische Literatur«), in der Todorov einem die entweder/oder-Pistole auf die Brust setzt, und für die Phantastik nur einen ziemlich kleinen Raum übrig läßt, der von kläglich wenigen Genre-Texten eingenommen werden kann. Klassisches Beispiel einer Theorie, die am Gegenstand vorbeitüdelt und damit vielleicht als Denkschwulst beeindruckt, aber als Leitfaden und Werkzeug völlig versagt.

Gespannt bin ich auf Weinreichs Behandlung des innigen Zusammenhangs von Phantastik und Mythos. Immerhin kannten die alten Griechen schon zwei Begriffe für Wort: einerseits nannten sie die vernünftige Rede, das Be-sprechen Logos, das ›unnüchternde‹ Reden in Sagen- und Legendenformat aber nannten sie Mythos. Man sieht also: so neu ist das Alternativkultur-Thema des ›Wilden Denkens‹ (und Fabulierens) gar nicht. Und es ist, wie Nietzsche so trefflich sagte, ein ›umhüllender Wahn‹ der Kulturgemeinschaften bindet. Phantastik ist nicht zuletzt wegen seiner Auseinandersetzung mit diesen Wahn ein so wertvolles und wohl auch heikles Genre.

•••

Zuckerl:

Nietzsches Wort vom ›umhüllenden Wahn‹ findet sich in seinen »Unzeitgemäßen Betrachtungen«, 1974):

(Eintrag No. 377; Bescheidgeb) — Wundert Euch nicht. Rüttelt nicht an Euren Kisten. Es ist nicht Euer Browser. Es ist der Molo, der sein Blog umbaut.

Und weil ich nicht den Antville-Server mit x-verschiedenen Layout-Skins belasten will, mach ich das ganze Umbaugefrickel sozusagen auf dem Tisch, ohne verdeckenden Masterscreen.

Es wird ein bischen breiter hier, und einige Schmuckbuttons werden erneuert (hoffentlich hübscher).

Ich hoffe, ich werd am Stück diese Woche mit Umbau fertig.

Eintrag No. 376

•••

2006 und Klett Cotta trumpft auf, die Erste! Der Großmeister Robert Borrows — noch kein alter Knacker, aber auch nicht mehr der Jüngste — begibt sich vom Nobelviertel Northcentral aus auf einen Spaziergang durch das nächtliche London. Von der ersten Seite weg ist merklich, daß es in diesem Buch steampunkig, bzw. alternativ-historisch zugeht. Das ist nicht das Viktorianische England unserer tatsächlichen Echtwelt-Vergangenheit Ende des 19. Jahrhunderts, sondern eine Abzweigungswelt im Fiktionsraum, in der kurz nach Cromwells Revolution im 17. Jahrhundert ein Joshua Wagstaffe den Aether entdeckt hat. Auf seinem Weg zu einem ›Wechselbalg‹ in den herunter-gekommenen Easterlies kommt Großmeister Borrows statt an der Westminster Abbey an einem Westminster Park mit hohen Bäumen vorbei. Er sieht ›magisch‹ umgeformte Modehunde dünnbeinig, gefiedert und mit fluguntauglichen Flügeln, mit reptiliengleichen Kämmen[01], lässt Straßenbahnstationen hinter sich, begegnet einer Kinderbande, die ihn mit billigen Illusionszaubereien auszutricksen versucht. Der Großmeister erreicht die Ruine einer Themse-Brücke, findet dort die schäbige Unterkunft von Niana, einer Wechselbalgfrau. Ein seltsames Treffen, das sich zu einem rätselhaften Gespräch und schließlich zu einem undurchschaubaren Handel entwickelt, bei dem Robert sich daran zu erinnern hat, was ihn zum Menschen machte.

2006 und Klett Cotta trumpft auf, die Erste! Der Großmeister Robert Borrows — noch kein alter Knacker, aber auch nicht mehr der Jüngste — begibt sich vom Nobelviertel Northcentral aus auf einen Spaziergang durch das nächtliche London. Von der ersten Seite weg ist merklich, daß es in diesem Buch steampunkig, bzw. alternativ-historisch zugeht. Das ist nicht das Viktorianische England unserer tatsächlichen Echtwelt-Vergangenheit Ende des 19. Jahrhunderts, sondern eine Abzweigungswelt im Fiktionsraum, in der kurz nach Cromwells Revolution im 17. Jahrhundert ein Joshua Wagstaffe den Aether entdeckt hat. Auf seinem Weg zu einem ›Wechselbalg‹ in den herunter-gekommenen Easterlies kommt Großmeister Borrows statt an der Westminster Abbey an einem Westminster Park mit hohen Bäumen vorbei. Er sieht ›magisch‹ umgeformte Modehunde dünnbeinig, gefiedert und mit fluguntauglichen Flügeln, mit reptiliengleichen Kämmen[01], lässt Straßenbahnstationen hinter sich, begegnet einer Kinderbande, die ihn mit billigen Illusionszaubereien auszutricksen versucht. Der Großmeister erreicht die Ruine einer Themse-Brücke, findet dort die schäbige Unterkunft von Niana, einer Wechselbalgfrau. Ein seltsames Treffen, das sich zu einem rätselhaften Gespräch und schließlich zu einem undurchschaubaren Handel entwickelt, bei dem Robert sich daran zu erinnern hat, was ihn zum Menschen machte.

So beginnt »Aether« (The Light Ages) des aus Birmingham stammenden Ian R. MacLeod (1956). Dabei sei gleich davor gewarnt, daß dieser auktorial erzählte Rahmenhandlungsanfang erst nach dem Höhepunkt des Buches am Ende wieder geschlossen wird. Den Löwenanteil des Buches bildet die Icherzählerrückblende von Hochmeister Borrows.

—So Charles Dickens mit Fantasy und Steampunk halt ist allerdings ist ein reichlich vager ›in etwa so‹-Vergleich. Nur weil etwas in England und überwiegend in London spielt, sowie arme, reiche und einige kuriose Leute auftreten, ist etwas noch lange nicht so ähnlich wie Charles Dickens, der deutlich sprunghafter als MacLeod erzählt und zwischendurch auch immer wieder gern dick aufträgt, übertreibt oder abschweift. MacLeod selbst ›gesteht‹ in einem Interview[02], sich nu’ auch weniger an Dickens orientiert zu haben, sondern daß vielmehr Autoren wie D. H. Lawrence (für die Schilderung von Roberts Kindheit) oder Henry James (bei den Passagen über gesellschaftliche Zusammenkünfte) als bewusst gewählte ›Paten‹ dienten. Das zeugt dann Prosa, die sich an geduldigere Leser wendet, die mit dem Tonfall von ›klassischen‹ Edelfedern froh zu werden verstehen. Das soll nicht bedeuten, daß MacLeod verkopft schreibt, umständlich erzählt, oder sich gar zu angegilbten Sentimentalitäten hinreißen lässt.

Einige englischsprachige Rezensenten umschreiben den Roman ganz vorzüglich, indem sie sich den deutschen Begriff ›Bildungsroman‹ ausleihen. Immerhin wird eine spannende Lebensreise vom jungen zum alten Menschen ausgebreitet. Um so besser, wenn wie bei »Aether« die Lebensentwicklung des Helden viele Aspekte ihrer Zeit, ihrer Kultur, kurz: der Welt und Wirklichkeiten des Protagonisten streift, wenn er also als exemplarischer Repräsentativmensch plastisch erscheint. —Ich habe das bedrückende Leid der Armen geteilt, und an den Luxustafeln der Reichen gespeist, könnte ich Hochmeister Borrows übermütig in den Mund legen. Ian R. MacLeod alternative Aether-Welt bietet zwar genug von der Echtweltwirklichkeit abweichende Eigenschaften, daß sich in ihr spektakuläre Achterbahnfahrten veranstalten ließen oder übergroße Helden und Schurken auftreten könnten, aber der Autor hat mit seiner Alternativwelt anderes im Sinn, als große Spektakel aufzuführen.

Das Arbeiterkind Robert Borrows schwingt sich also nicht zum strahlenden Kämpfer für eine gerechtere Welt auf, auch wenn ihn u.a. derartige Ambitionen antreiben. Sein Weg durch die Gelleschaft ist aber auch ohne Hetzjagden und Gefechte aufregend, abwechselungsreich und damit interessant. Robert wächst in Bracebridge auf, einer kleinen aber geschäftigen Industriestadt in Nordengland, in der Aether aus dem Boden gewonnen wird. Wir lernen ihn dort als Jungen kennen, wie er in der Schule ein Initiations-Ritual der von Gilden beherrschten Aethergesellschaft über sich ergehen lässt. Wie bei einer Schutzimpfung bekommt er ein Mal am Handgelenk verpasst, und solange es erhalten bleibt, ist alles ›normal‹ und in Ordnung mit Robert. Mit Aether lassen sich nämlich nicht nur Materialien veredeln, Werkstoffe und Produkte mit außergewöhnlichen Eigenschaften versehen oder magische Taten vollbringen. Zu starke Aetherdosierung oder heftige Kontamination können Übles und Unheimliches bewirken. Der Aether lässt giftiges Unkraut (Kuckucksnesseln) wuchern und fies mutiertes Ungeziefer (Drachenläuse) kreuchen. Köstlich im Jugendabschnitt von Roberts Lebensreise, wie der Knirps in der Schulbibliothek mehr über die vergangenen Aetherzeitalter herauszufinden versucht; wie den Kindern von der Pfarrkanzel gepredigt wird, daß Gott im Laufe der Aetherzivilisation selbst zu einem Gildenmann wurde.

Das Arbeiterkind Robert Borrows schwingt sich also nicht zum strahlenden Kämpfer für eine gerechtere Welt auf, auch wenn ihn u.a. derartige Ambitionen antreiben. Sein Weg durch die Gelleschaft ist aber auch ohne Hetzjagden und Gefechte aufregend, abwechselungsreich und damit interessant. Robert wächst in Bracebridge auf, einer kleinen aber geschäftigen Industriestadt in Nordengland, in der Aether aus dem Boden gewonnen wird. Wir lernen ihn dort als Jungen kennen, wie er in der Schule ein Initiations-Ritual der von Gilden beherrschten Aethergesellschaft über sich ergehen lässt. Wie bei einer Schutzimpfung bekommt er ein Mal am Handgelenk verpasst, und solange es erhalten bleibt, ist alles ›normal‹ und in Ordnung mit Robert. Mit Aether lassen sich nämlich nicht nur Materialien veredeln, Werkstoffe und Produkte mit außergewöhnlichen Eigenschaften versehen oder magische Taten vollbringen. Zu starke Aetherdosierung oder heftige Kontamination können Übles und Unheimliches bewirken. Der Aether lässt giftiges Unkraut (Kuckucksnesseln) wuchern und fies mutiertes Ungeziefer (Drachenläuse) kreuchen. Köstlich im Jugendabschnitt von Roberts Lebensreise, wie der Knirps in der Schulbibliothek mehr über die vergangenen Aetherzeitalter herauszufinden versucht; wie den Kindern von der Pfarrkanzel gepredigt wird, daß Gott im Laufe der Aetherzivilisation selbst zu einem Gildenmann wurde.

Dann dämmert dem jungen Robert langsam, daß mit seiner Mutter etwas nicht stimmt. Bei einem Arbeitsunfall vor vielen Jahren wurde sie mit Aether ›verseucht‹ und leidet seitdem an einer schleichend kulminierenden Veränderung zu einem Wechselbalg, einem wilden Aether-Geist. Diese beklemmenden Kindheitserlebnisse hab ich als originelle Variation des Jekyll & Hyde-Motivs gelesen. Wechselbälger, Trolle und andere Aethergeschädigte werden von den Gilden kassiert, mit schwarzen Kutschen und Wägen in geschlossene Anstalten gebracht, um ein tristes Dasein zu fristen und als Probanten der Aether-forschung zu nützen. Hauptsache, sie verschwinden aus den Augen der Öffentlichkeit. Ein Schicksal, dem Roberts Mutter mit dem tragischsten aller Mittel zu entkommen sucht.

Moment, ich will nicht[03] andeuten, daß »Aether« eine entmutigende Depri-Lektüre ist. MacLeod gönnt dem Leser schon auch längere Passagen mit idyllischen Szenen, z.B. wenn Robert den Märchengeschichten über das magische ›Arkadien‹ Einfell lauscht oder mit seiner Mutter einen Ausflug nordwärts unternimmt. Per Eisenbahn und zu Fuß suchen die beiden die aufgegebene Aethermine Redhouse auf und treffen dort zwei vom Aether Veränderte, die sich dem Zugriff durch die Gilden entziehen konnten: die alte Kräutermeisterin Summerton und Anna Winters, die etwa so alt wie Robert ist. Summerton und Anna sind jedoch keine hässlich-furchterregenden Monster, im Gegenteil wurden sie durch die seltsame Natur des Aethers in so etwas wie ›Lichtalben‹ verwandelt, die allerdings auf ihre Art ebenfalls nicht ganz geheuer sind.

Wieder nix mit einfacher Töpfchen-Kröpfchen-Verteilung von Gut und Böse, dafür ein atmosphärisch dichtes und glaubwürdiges Durcheinander von Abhängigkeiten, Widersprüchen, Faszinationen und Impressionen. So mag es zumindest ich.

Man erwartet von Robert, der Karriere seines Vater zu folgen und als Angehöriger der Niederen Gilde der Werkzeugmacher in der Aetherfabrik von Bracebridge zu arbeiten. Nun wäre kein Bildungsroman komplett ohne vertuschte Geheimnisse, und entsprechend stolpert auch Robert als Gildenlehrling über beunruhigende Spuren und Gerüchte aus der Vergangenheit, die mit dem Arbeitsunfall seiner Mutter zusammenhängen. Im Dritten der sechs Abteilungen des Romans flüchtet Robert aus der ihm zu engen Provinz nach London. Hier schließt er bald Freundschaft mit dem Taschendieb Saul, dem Sohn der Betreiberin eines Traumhauses, einer Art Bordell und Rauschgifthöhle, nur auch mit Aether-Drogen statt Opium. Saul und Robert engagieren sich für eine revolutionäre Bürgerbewegung, die gegen die Missstände der Gildenherrschaft antritt, und sie liefern bissige und beflügelnde Beiträge für die Zeitung ›Der Neue Morgen‹.

Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters (neben anderen Herzensdamen) in Roberts Leben eine große Rolle spielt, macht »Aether« zudem als Qualitäts-Schnulze vor phantastisch-alternativhistorischen Hintergrund eine gute Figur. »Aether« lässt sich aber auch als kritische Auseinandersetzung über Themen wie Technologie, bzw. Magie, Hoffnung und (Ohn-)Macht, Klassenhegemonie und Revolution lesen. So verführerisch rätselhaft die Aether-Welt mit all ihrer Detailliertheit bleibt, zeichnet sich als eine klare Botschaft des Buches vielleicht folgende Prämisse ab: Obwohl wir glauben, die Maschinen und Dinge, die wir herstellen und betreiben zu beherrschen, liefern wir uns ihnen eigentlich größtenteils aus. Die Wurzel des Übels sind dabei weniger diese heikle Beziehung zwischen Natur, Kultur und Technologie (oder wie hier eben: Aethermagie), sondern die gesellschaftlichen Hierarchien und die ihnen eigentümlichen Verführungen, Ungerechtigkeiten und Zwänge.

Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters (neben anderen Herzensdamen) in Roberts Leben eine große Rolle spielt, macht »Aether« zudem als Qualitäts-Schnulze vor phantastisch-alternativhistorischen Hintergrund eine gute Figur. »Aether« lässt sich aber auch als kritische Auseinandersetzung über Themen wie Technologie, bzw. Magie, Hoffnung und (Ohn-)Macht, Klassenhegemonie und Revolution lesen. So verführerisch rätselhaft die Aether-Welt mit all ihrer Detailliertheit bleibt, zeichnet sich als eine klare Botschaft des Buches vielleicht folgende Prämisse ab: Obwohl wir glauben, die Maschinen und Dinge, die wir herstellen und betreiben zu beherrschen, liefern wir uns ihnen eigentlich größtenteils aus. Die Wurzel des Übels sind dabei weniger diese heikle Beziehung zwischen Natur, Kultur und Technologie (oder wie hier eben: Aethermagie), sondern die gesellschaftlichen Hierarchien und die ihnen eigentümlichen Verführungen, Ungerechtigkeiten und Zwänge.

Wunderbar versetzt MacLeod die Leser in die ›Froschperpektive‹ Roberts, der erfreulicherweise kein flacher oder lascher Charakter ist, vielmehr eine plausible Mischung aus aufmüpfiger Eigenwilligkeit und naiver Kurzsichtigkeit. Schön ist es, mitgehen zu können, wenn Robert z.B. von quasi-marxistischer Kapitalismus-Kritik begeistert wird; oder mit ihm über die mannigfachen Besonderheiten der Aetherwelt zu staunen; oder sich mit ihm in eine junge Dame aus bester Gesellschaft zu verlieben. Auch wenn die Rahmenhandlung des alten Großmeisters einen gebrochenen Helden zeigt, der verzweifelt seinen Träumen nachspürt, und Roberts Lebensgeschichte einen tragischen Bogen spannt, schimmern immer wieder wundersame Hoffnungslichter im üppig-›realistischen‹ Weltenbau auf. Abgesehen von seinen unterhaltenden Qualitäten verführt »Aether« dazu, über die Begriffe Magie und Technik nachzudenken.

Was man als Magie und was als Technik betrachtet hängt entscheidend vom jeweiligen Wissensstand, bzw. Einweihungsgrad ab. Unsere Echtweltzivilisation blühte in den letzten Jahrhunderten durch die Perfektionierung des Einsatzes von fossilen Energielieferanten auf. Ist es Schicksal der Natur, oder hat sich die Menschheit damals freiwillig z.B. für den Verbrennungsmotor als Genius der Kultur entschieden? In MacLeods Welt gibt es Magie — Elektrizität und Automobile befinden sich noch im experimentellen Stadium — und dennoch nimmt die gesellschaftliche Entwicklung einen Verlauf, der unserer echten Welt mit ihrer bösen Moderne erstaunlich ähnlich ist. Anglo-phile Phantastikreisende werden diesen politischeren Ton sehr wahrscheinlich wiedererkennen, und man darf sich entsprechend freuen, wie gut sich Ian R. MacLeod einreiht zu den Herren Engländern, die vorzügliche, anspruchsvolle und verführerische London- und Königreich-Fantasia schreiben[04].

NACHTRAG, Mai 2007:

NACHTRAG, Mai 2007:

Es ist immer ein Glücksfall, wenn Übersetzungen ganz besonders gelingen, grad im sonst oftmals so schluderig gehandhabten Feld der Genre-Phantastik. Es hat mich also besonders gefreut, daß Klett-Cotta Barbara Slawig für die Übersetzung von MacLeods deutschem Debut gewonnen hat. Was ich seit Erscheinen von »Aether« aus dem Gerüchtedschungel erlauschen konnte, läßt mich bangen: »Aether« soll sich nicht so dolle verkauft haben, was ich sehr schade finde, denn dieses Buch bringt alles mit, um sowohl Fantasy/Steampunk-Genrespezialisten zu sättigen, als auch Leser zu erfreuen, die sich nicht speziell für Fantasy, aber eben für England, die Industrielle Revolution, einen gut geschriebenen Roman interessieren. Ich hoffe sehr, daß eine Taschenbuchauflage von »Aether« noch kommt und mit mehr Interesse aufgenommen wird, und ich bange darum, daß die quasi-Fortsertzung »House of Storms« (2005) dem deutschen Publikum noch gereicht wird. »House of Storms« spielt ca. 100 Jahre nach den Geschnehnissen von »Aether« im gleichen Weltenbau, und behandelt u.a. eine Queste um die Evolutionstheorie, einen Bürgerkrieg zwischen West- und Ostengland sowie herausragende Passagen aus der Sicht eines Wechselbalges. Ich persönlich fand diesen zweiten Roman aus der Aetherwelt noch besser, weil eleganter, abwechslungs- und auch äktschnreicher als seinen Vorgänger, und es wäre schade, wenn er hierzulande nur Gesprächsstoff für solche Leser bleibt, die ihre Lektüre auch englisch goutieren.

•••

(Eintrag No. 375; Portraits) — Heut ist Aufräumtag und ich hake Dinge ab, die ich dauernd verschussel und verschlamp. Hier also die fünf Herren in der Reihenfolge, in der ich ihre Bücher für »Magira 2006« besprochen habe.

Tobias O. Meißner

Neil Gaiman

Ian R. McLeod

China Miéville

Jeff Vandermeer

(Eintrag No. 374, Skribble) — Bei einem Kleinurlaub in Österreich entstanden. Ein alter Freund saß neben mir, als ich vor mich hin kritzelte und meinte »Kann sein, daß ich fixiert bin, aber ich sehe da einen Weg.«

Parker Füller in Querformat-Moleskin, ca. 180 x 120 mm.

(Eintrag No. 373; Lyrik) — Gestern hat mein Kumpel seine PS2 wieder abgeholt, um sie einer Freundin weiterzuleihen, die derzeit krankgeschrieben zuhause darbt und die Abwechslung des Daddelns nötiger hat als ich.

Eigentlich hätte ich ja derzeit genug Projekte laufen um voll beschäftigt zu sein … aber nein, ich habe den Mai vertändelt, indem ich alter Knacker (geboren 1972) mich abmühte, in die Rockstarwelten von »Cavis Carnem Edit« und »GTA III: San Andreas« einzutauchen (und zu überleben). Derzeitiges Fazit: liebe Leute, mit diesen großen Abenteuer-Äktschn-Spielen ist mittlerweile wirklich genug Möglichkeitsraum um die Story-Missionen da, damit ich mich ohne Verkrampfung traue von Kunst und Literatur zu sprechen. Jetzt sitzt ich angefixt da und überlege, wie ich die Kohle für eine PS3 zusammenbekomme, denn im Oktober erscheint »GTA IV« und im Dezember kommt dann das Überspiel für meinen Geschmack von den Rockstar-Zauberern: »L.A. Noire«: Krimi-Mystery in den 40ger Jahren, mit Jazz-Mukke als Spielesoundtrack. Der Trailer macht mich ganz weich vor Begeisterung, und beim »GTA IV«-Trailer bin ich natürlich ganz angetan davon, wie stilsicher man »Koyaanisquatsi« zitiert.

Deshalb also diesen Monat so wenig los hier. Jetzt aber noch schnell der kleine Vierzeiler, der mir beim Dadedeln aus dem Kopf gefallen ist.

•••

Tauben und Gespenster glotzen durch mein Fenster; ich kann es gar nicht glauben. Gespenster und Tauben.

(Eintrag No. 372; Illustration) — Gezeichnet am 01. Januar 1993; Rotring Art-Pen und Spucke in Ursus-Blanko-Kladde (»What about some Zwetschgenknödel?«), ca. 150 x 290 mm.

Eintrag No. 371

•••

Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da geb’ ich lieber Zeitung von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹[1], dass …

Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da geb’ ich lieber Zeitung von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹[1], dass …

… hoffnungsvoll als Kauf- und Leseanreiz.

Das Geständnis vorweg: Ein endgültiges Urteil zu »Das Paradies der Schwerter« will ich nicht wagen. Ich schwebe, was diesen sowohl inhaltlich wie auch sprachlich sehr durchmischten Roman betrifft, in einer Ambivalenz irgendwo zwischen gackernder Kleinjungenbegeisterung und skeptischer Verkopftheit. Ich bewundere Tobias O. Meißner (1967) aufrichtig für seine Chuzpe und Experimentierfreude. Aber ich bin völlig unsicher, ob ich seinen Roman als abenteuerliche Fantasy ernst nehmen kann, vom ›Meisterwerk‹-Ettikett ganz zu schweigen. Zu viele Stilblüten und schiefe Unplausibilitäten türmt er (scheinbar?) munter-unbekümmert aufeinander. Jäger lag also richtig: ich bin verwirrt. Aber ich wollte es ja nicht anders.

Zweifellos bietet aber, wie schon der Titel verspricht, »Das Paradies der Schwerter« zumindest Fresseschläge satt. Üppige Tabelaux mit testosteronprallen Kämpfer-Typen schrecken mich nicht, im Gegenteil. Ich bin so frei, mir durchaus zuzutrauen, solche Geschichten über triebstarke und tatendurstige Kriegerhelden so lesen zu können, dass sie mehr hergeben als lediglich platte Propaganda für bestialisch-›faschistische‹ Männermythen.[2]

Der Bischof der befestigten Stadt am Grünen Fluss im Tal der Glocken lässt ein großes Kampfturnier auf Leben und Tod veranstalten. Sechzehn Kämpfer sollen paarweise in vier Runden gegeneinander antreten. Als Preis wartet ein goldener Stirnreif im Wert von 1000 neuen Talern auf den Turniersieger. Meißner hat also ein kräftiges und altbewährtes Handlungsgerüst gewählt, hochprozentiger lässt sich die große Erzählung über das Dasein als Wettkampf aller gegen alle kaum destillieren.[3]

Die erste Hälfte (Kapitel 1 bis 17 des Buches) kommt als Episoden-Collage daher und stellt dem Leser in sechszehn Strängen erst mal die Teilnehmer des Turniers vor. Das bietet reichlich Anlässe für Stil- und Kulissenwechsel. Eine passende Stelle, um meiner Begeisterung darüber Ausdruck zu verleihen, dass Meißner es wagt, die ästhetische Herausforderung anzunehmen, die die neuen Medien wie z.B. PC- und Konsolenspiele für das schriftliche Erzählen darstellen.

Literatur bleibt im Grunde immer einer linearen Programm-Natur verhaftet, wurscht wie gekonnt der Text den Leser in die Erzählung eintauchen lässt, egal wie gut es dabei gelingt, überzeugend in Mehrdeutigkeiten zu flackern, oder wie sehr auch immer mit Kunstkniffen versucht wird, vieldeutig ›ins Offene‹ zu zeigen. Turniere sind ein klassisches Daddel-Genre, das sich entscheidend dadurch auszeichnet, dass man als Spieler zwischen einer bunten Schar verschiedener Figuren wählen kann, mit denen (bzw. gegen die) man sich dann misst. Auf allzu detaillierte Hintergrundgeschichten wird dabei selten Wert gelegt. Vielmehr helfen bei Spielen (aber auch schon bei Rumsbumsfilmen) mehr die fetzigen Namen, das Styling und Design der Figuren, sowie ihre jeweils eigentümlichen Eigenschaften, Gebärden, Waffen und Tricks, sich verführen zu lassen und in die Charaktere, die Welt und die Äktschn einzutauchen. Dabei generiert jede Spielsession immer wieder eine neue Story-Variante, auch wenn sich diese ›Stories‹, bedingt durch die Begrenzungen des Möglichkeitsraums der Spielarchitektur, bis jetzt noch immer ziemlich ähnlich sind. Hier kann nun, wie Meißner zeigt, Literatur den interaktiven und adrenalinreizenden Spielen Paroli bieten, indem sie tiefere Hintergrundgeschichten statt oberflächlichem Detailreichtum bietet. Prickelnd ist zudem, wie die Leserschaft als Zeuge des ganzen wahnwitzigen Brot-und-Spiele-Irrsinns positioniert wird. Klar sind Romane auf ’ne lahmere Art ›interaktiv‹ als komplizierte virtuelle Digital-Realitäten. Ich nehme schon an, dass Meißner mit »Das Paradies der Schwerter« durchaus mehr anpeilt, als sich nur auf dem Feld der Literatur behaupten zu wollen. Ich vermute, er hatte wohlüberlegterweise im Sinn, sich mit dem Roman auch intermedial an Filmen, Comics und eben digitalen Genrewelten zu messen. —Knackige Äktschn mit Anspruch, wa? Ganz richtig, und ich nähere mich solchen Ambitionen gern mit neugierigem Wohlwollen.

Allerdings brachten mich andererseits Sprachseltsamkeiten des Romans oft zum Stirnerunzeln und Augenbrauenlüpfen, und rabiat-ungestümes Zusammenzimmern von Unterschiedlichstem ließ mich zudem grübeln, ob ich mich ›im Sinne des Buches‹ amüsierte, oder doch eher als ›gegen den Strich-Leser‹ meine Freude damit hatte. Beispielsweise als Piraten nächtens ein Schiff nahe der Küste des Tals der Glocken überfallen, und der junge Wandermönch Wei Guan Zhou, der aus fernen Landen im Osten stammt, Verdana rettet:

Solch moderner Versandhauskatalog-Sound klingt für mich wie ein alberner oder unpassender Anachronismus. Oder ist sowas als satirische Geste, als Insiderjoke auf Rollenspielklischees gedacht? Ich bin nicht sicher. Doch es gibt auch n’hübsches Büschel frech-origineller Anachronismen in Meißners namenloser Prügel-Welt, z.B. drogensüchtige, sprich an der Nadel hängende Glücksritter, oder westernmäßige Shootouts mit kleinen Armbrüsten.

Ein weiteres Beispiel für ein irritierendes Sprachtrumm bietet ein Kapitel mit Waisenkinderschar. Die kleine Lilin rennt aufgeregt durch den Wald, um ihren großen Brüdern von der Turnier-Einladung zu berichten:

Leider keine neue Ent-Variante (obwohl hier Bäume mit blonden Haaren zucken), sondern nur eine missverständliche Bezüglichkeit. Ist das nun ‘ne echte Schlamperei des Autoren bzw. seines Lektorats? Oder soll das ein gewollt ›ungewöhnliches‹ Bild sein, vielleicht sogar zu verstehen als Diss gegen allzu impressionistisch-lyrische Töne, die in der Fantasy gern mal zu picksüßer Intensität anschwellen? Nun, ich ärgere mich nicht, sondern bin erstaunt und belustigt und eben unschlüssig. Aber immerhin: es ist durchwegs viel los. Die Tiefe des Weltenbaus, mit seinen manchmal haarsträubenden Vereinfachungen[6], bleibt durchwegs auf Marionettentheater-Niveau. Dafür überschüttet Meißner die Leser mit einem munteren Schwall an (ab und zu platten, doch überwiegend spritzigen) Ideen und Ereignissen. Grober atmosphärischer Kurs dabei: immer schön ordentlich rumscheuchen die Sprache, sowohl zu den niederen Pfaden, wenn’s grimmig, dreckig, martialisch, zornig zugeht, als auch hinauf zu idyllischen Wiesen, wenn Empörung, Mitleid, Sehnsucht und Trauriges zur Sprache kommt. —Haut‘s ummanand, ihr Metaphern, wu-ha!

Die zweite Hälfte des Romanes widmet sich dem Turnier selbst, das mit seiner ›programmhaft‹-linearen Szenenfolge einen schönen Kontrast zur Sprunghaftigkeit der ersten Hälfte bildet. Mit großem Gestus schließt Meißner gekonnt das Zusammenlaufen der Schicksalsfäden beim Auslosen der ersten Runde ab. Beeindruckend, wie viele mögliche Entwicklungen nun vom Ausgang der Kämpfe abhängen. Da wird naiv, verbissen oder fatalistisch gehofft. Pragmatischere Teilnehmer nehmen das Ganze mehr als Job, andere als spirituelle Prüfung, oder kompensieren mit der Konkurrenzgeilheit ihre verworrenen Triebe. Einige Nebenfiguren aus den Vorgeschichten der Teilnehmer sind mit von der Partie, in den feinen Logen, inmitten des launischen Pöbels, oder auch hinter den Kulissen. Da sind freilich welche, die versuchen, ihr eigenes krummes Ding durchzuziehen, andere geraten in immer tiefere Verzweiflung im Verlauf des ›Einer wird gewinnen‹-Tages.

Die zweite Hälfte des Romanes widmet sich dem Turnier selbst, das mit seiner ›programmhaft‹-linearen Szenenfolge einen schönen Kontrast zur Sprunghaftigkeit der ersten Hälfte bildet. Mit großem Gestus schließt Meißner gekonnt das Zusammenlaufen der Schicksalsfäden beim Auslosen der ersten Runde ab. Beeindruckend, wie viele mögliche Entwicklungen nun vom Ausgang der Kämpfe abhängen. Da wird naiv, verbissen oder fatalistisch gehofft. Pragmatischere Teilnehmer nehmen das Ganze mehr als Job, andere als spirituelle Prüfung, oder kompensieren mit der Konkurrenzgeilheit ihre verworrenen Triebe. Einige Nebenfiguren aus den Vorgeschichten der Teilnehmer sind mit von der Partie, in den feinen Logen, inmitten des launischen Pöbels, oder auch hinter den Kulissen. Da sind freilich welche, die versuchen, ihr eigenes krummes Ding durchzuziehen, andere geraten in immer tiefere Verzweiflung im Verlauf des ›Einer wird gewinnen‹-Tages.

—Jetzt geeehts loo-oos!, denn mit Turnierbeginn nimmt Meißner neben dem Schreibzeug auch das Rollenspielwürfel- und Tabellenwerkzeug zur Hand, um die Geschichte erst mal auszuspielen, bevor er – selbst zum ohnmächtigen Zuschauer und Analytiker ›degradiert‹ – die Ereignisse des Kampfprotokolls schriftstellerisch aufbereitet.[7] Da nutzt ein Autor die Praxis und das Werkzeug des Rollenspielgenres, aber nicht um eine Serie loszutreten, oder als eines von vielen Rädchen den steten Produktausstoß einer Marke zu gewährleisten, sondern um einen Roman lang sein eigenes Experiment aufzuführen: —Hut ab! Als Leser schaute Meißner neugierig und gespannt dabei zu, welche ungewöhnlichen Handlungskurven durch die Zufallsentscheidungen der Würfelei gekratzt werden. Allerdings ragen auch hier wacklig-ungebändigte Sprachornamente aus dem Erzählfluss, z.B. vor dem Schlussakkord des ersten Kampfes:

Und im dritten Kampf werden Waffen ziemlich unbekümmert vermenschlicht:

—Doch hinfort mit euch, ihr dummen Nörgelgedanken eines Sprach- und Klangfetischisten.

Für das Publikum besteht die Gaudi eines Turniers zu einem Gutteil darin, dass sich unten in der Arena erbarmungslos eliminiert wird, während sich von oben das Schicksalsgeschehen wunderbar ungeschoren verfolgen und bewerten lässt. Auch diesen Aspekt von Turnierereignissen zapft Tobias O. Meißner auf anregende Art an, und versteht zumeist überzeugend, die Arena als Kessel der Gemütserregungs- und Enttäuschungs-Dynamiken zu inszenieren. Zwischen den Kämpfen kommentieren zwei berühmte Wettkönige in Sportmoderatoren-Manier die Duelle, stellen Prognosen auf und bemühen sich, den zunehmend chaotisch-herben Verlauf des Wettkampfes durch Gewitzel aufzulockern. Durchaus gekonnt unheimlich dabei, wie leicht es diesen beiden Kennern fällt, ›tödliche Spiele‹ als sportiv-ästhetische Darbietung zu genießen. Meißner spottet erfreulich ätzend über z.B. das hysterische Gewese, das in den Massenmedien um Show-Wettkämpfe, Ekel-Tests und Superstar-Erwählungen veranstaltet wird.

Die Arena als Brennglas eines Fantasy-Spektakels über Spektakel, Spektakelindustrie und Spektakel-Lüsternheit. In Sachen Stilsouveränität eine vielleicht etwas schmutzige Linse, die nicht immer die richtige Sprachklang-Tiefenschärfe findet, aber die ›Unbescheidenheit‹ Meißners wiegt das für mich locker auf. So klug und selbstgewahr, wie er sich in dem oben erwähnten Interview äußert, kann er dem Rezensenten und anderen Lesern vielleicht nachsehen, wenn deren ›innere Literaten‹ sich finster grummelnd unter Deck verkriechen. Der Posse von ›inneren Trash-Freaks & Metallern‹ wird mit »Das Paradies der Schwerter« reichlich Gelegenheit geboten, mitzujohlen und headzubangen. Das Buch mag mit enervierenden Makeln gesprenkelt sein, aber das ist nun mal der Preis dafür, wenn man es darauf ankommen lässt, dass Literatur ›rocken‹ soll. Wer sich dafür interessiert, welch interessante Pfade die zeitgenössische, zudem die deutschsprachige, Fantasy einschlagen kann, sollte mal ein Exemplar des Buches in die Hand zu nehmen und ankosten. Subjektiv bin ich nicht sicher, ob der Roman ein krasser Spaß oder alberne Akrobatik ist, aber wenn ich den Inhalt Revue passieren lasse, muss ich innerlich grinsen. Und selbst wenn meine Belustigung nicht immer ›im Sinne des Autors‹ sein mag, nehme ich sie als Hinweis dafür, dass das Buch objektiv betrachtet wohl durchaus was taugt, trotz aller Geschmacks-Grätschen. —Good fight. Good night.

•••

Aus dem Exkurs »Später sterben im Aphitheater. Über den Aufschub, römisch« in »Sphären: Globen – Makrosphärologie«, Suhrkamp 1999, Seite 330 ff.

| Januar 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| Februar | ||||||