Dietmar Dath: »Sämmtliche Gedichte«, oder: Der Dichter als Psychowaffenlieferant

Eintrag No. 594 — Leider leider leider taugt mir »Sämmtliche Gedichte« immer weniger, je weiter das Leseerlebnis zurückliegt. Trotzdem gefällt mir der Roman insgesam(m)t ganz gut. Und so geht es mir nun schon zum dritten Mal mit einem Roman von Dietmar Dath (nach »Dirac« und »Die Abschaffung der Arten«).

Eintrag No. 594 — Leider leider leider taugt mir »Sämmtliche Gedichte« immer weniger, je weiter das Leseerlebnis zurückliegt. Trotzdem gefällt mir der Roman insgesam(m)t ganz gut. Und so geht es mir nun schon zum dritten Mal mit einem Roman von Dietmar Dath (nach »Dirac« und »Die Abschaffung der Arten«).

Das Buch beherbergt zweierlei Textsorten:

Zum (GOttseidank) größeren Teil erzählende Prosa über den (fiktiven) deutschen Dichter Adam Sladek, welcher vermittelt von Dath (hier sich selbst als Romanfigur auf den Arm nehmend; ein Kniff, den ich durchaus mag und zuletzt bei Douglas Couplands »JPod« mit großem Vergnügen erlesen durfte) für den krösusreichen Lebenswissenschaftler Colin Kreuzer einen Band Gedichte schreiben soll. Sladek ist dabei selbst ein Versuchstier in einem Ambiente-Experiment und die Gedichte, die er für Kreuzer anfertigt, sind wichtiger Teil eines Bevöllkerungskontrollprojekts (das wiederum von griechisch-antiken Zauberformeln inspiriert ist; kurz: Meme-Paranoia-SF). — In Rückblenden werden die unglücklichen Beziehungen von Sladek zu verschieden arg gestörten Frauen, sowie seine derzeitige Idylle bei/mit der (aus anderen Dath-Romanen bekannten) Malerin Johanna Rauch geschildert. — Beim Prosateil wechseln sich zum Teil betörend-beeindruckende Beschreibungen und (überwiegend) faszinierende, flotte Dialoge (bzw. Monologe) ab. Höhepunkte sind für mich die Schilderung eines dekandenten Clubs (dem ›Fundbüro‹), sowie eine längere Fickerei mit Sladek und Johanna (auch wenn, verdammter Kitsch, diese Sexszene durch mehrmaligen Tiermetapherngebrauch für mich fast versaut wurde).

Die zweite Textsorte sind die Gedichte Sladeks. Alter Schwede, was habe ich mich abgemüht mit dem lyrischen Raune-di-fuchtel der meisten dieser 29 Poeme. In meinen milde gestimmten Augenblicken mutmaßte ich, dass (der echte) Dath sich einen ganz fiesen Scherz erlaubt und gnadenlos bis zum Zahnschmerz bildungshuberischen Empfindlichkeitstralala parodiert hat und sich nun ins Fäustchen lacht, wann immer eine Rezi diese Gedichte lobt. In meinen gleichmütigen Anwandlungen spielte ich mit dem Gedanken, den knartzig-albernen Gedichtekram einfach zu überblättern. Und tatsächlich habe ich mich meistens tapfer-entnervt einfach durch die Zeilen gefräst, so wie man als Kind blödes Gemüse aufisst um den Tischfrieden zu wahren. — Tut mir leid, aber mit solchen Gedichten gewinnt man bei mir keinen Blumentopf. Außer im Falle von »Sexual Rights«, das fand ich okey (wahrscheinlich wegen der feinen Gartemmetapher).

Baff bin ich über den Zwiespalt, den dieser Roman in mein Empfinden hackt. Einerseits bin ich mit dem Plot (also der Art, wie die Geschichte erzählt wird) totaaal unzufrieden. So unzufrieden, dass ich mich frage, ob es Dath nicht besser kann, oder ob er absichtlich diese Art von unspannenden und zugleich undurchschaubaren Makromanagement betreibt (Kunscht muss wehtun und/oder öde sein!). Andererseits bin ich hingerissen vom Mikromanagement der Beobachtungen und der Könnerschaft, mit der Dath das Arno Schmidt’sche Projekt fortzusetzten scheint, allüberall wie selbstverständlichst animistische Sprachbilder herumblühen zu lassen.

Weiterhin werde ich Dath zuvörderst wegen seiner brillianten Essays verehren, wie der Streitschrift »Maschinenwinter«. Seine Romane waren für mich bisher, leider leider leider, ›nur‹ vergnüglichste Enttäuschungen auf höchsten Niveau.

Wer als Orientierung eine positivere Rezi eines Dath-Erstlesers zum Vergleich heranziehen mag, dem empfehle ich das OliBlog.

•••••

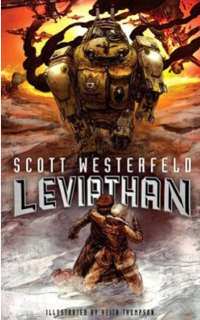

Scott Westerfeld: »Leviathan«, oder: Dengler gegen Darwinisten im Ersten Weltkrieg

Eintrag No. 592 — Gerne posaune ich laut in die Welt, dass ich Serien in Buch- und Comicform ›eigentlich‹ meide wie die Pest. Das ist aber so nicht ganz richtig, denn ab und zu greife ich doch zum ersten Band eines Mehrteilers und lasse mich anfixen den Folgebänden entgegenzufibbern. Es stimmt aber, dass ich es hasse, mich auf aktuelle Fortsetzungswerke einzulassen, denn mir ist das Warten und das Hegen von Lesertreue für eine lange Geschichte zuwider. So sitze ich beispielsweise herum und harre auf Band 3 von Scott Lynchs »Gentlemen Bastard«-Reihe und mühe mich ab, mit stoischer Geduld das Erscheinen der nächsten Sammelbände von Brian Woods »DMZ« und »Northlanders« oder Urasawas »20th Century Boys« abzuwarten.

Eintrag No. 592 — Gerne posaune ich laut in die Welt, dass ich Serien in Buch- und Comicform ›eigentlich‹ meide wie die Pest. Das ist aber so nicht ganz richtig, denn ab und zu greife ich doch zum ersten Band eines Mehrteilers und lasse mich anfixen den Folgebänden entgegenzufibbern. Es stimmt aber, dass ich es hasse, mich auf aktuelle Fortsetzungswerke einzulassen, denn mir ist das Warten und das Hegen von Lesertreue für eine lange Geschichte zuwider. So sitze ich beispielsweise herum und harre auf Band 3 von Scott Lynchs »Gentlemen Bastard«-Reihe und mühe mich ab, mit stoischer Geduld das Erscheinen der nächsten Sammelbände von Brian Woods »DMZ« und »Northlanders« oder Urasawas »20th Century Boys« abzuwarten.

Nun also, Anfang Oktober hat mich ein <a href="www.youtube.com" target?"_blank" title="Zum Buchtrailer bei »youtube«.">Buch-Trailer verleitet, zum frisch auf Englisch erschienen ersten Band von Scott Westerfelds »Leviathan« zu greifen und entsprechend habe ich jetzt ein (bzw. zwei) Jahre blöde Warterei vor mir, bis ich Teil 2 (bzw. 3) verschlingen kann. — Der <a href="www.youtube.com" target?"_blank" title="Zum Buchtrailer bei »youtube«.">Trailer ist Dank der sanft animierten Illustrationen von Meister Keith Thompson verführerisch brilliant, so brilliant sogar, dass ich hier eine schnelle Übersetzung anbiete:

Wir schreiben das Jahr 1914.

Soeben ist Erzherzog Franz-Ferdinand das Opfer eines Attentats geworden und Europa befindet sich kurz vor einem Krieg. Doch legt eure Geschichtsbücher zur Seite, denn dies ist nicht der Krieg wie ihr ihn kennt.

Etwas anderes steht auf dem Spiel: Wer wird gewinnen? Die ›Dengler‹ (Clanker), die auf Maschinen vertrauen, oder die ›Darwinisten‹, die lebende Kreaturen zu Werkzeugen und Waffen züchten, zu Krampfkraken, lebenden Luftschiffen und allen möglichen anderen gefährlichen Bestien.

Im Zentrum der Ereignisse findet sich Alek wieder, der Sohn des Erzherzogs. Er flieht vor den Mördern seines Vaters. Durch Zufall trifft er mit Deryn Sharp zusammen, einem Mädchen das sich als Junge ausgibt, um in der Royal Airforce Dienst zu leisten. Er ist ein ›Dengler‹, sie eine ›Darwinistin‹. Er ist untergetaucht, sie verbirgt ein großes Geheimnis.

Zu Beginn des Abenteuers verschärft sich die Lage und der Einsatz erhöht sich. Die Frage lautet: ölst du deine Kriegsmaschinen, oder fütterst du sie?

Kurz: Steampunk-Phantastik satt, noch dazu als kurzweilig geschriebenes Abenteuer für Leser ab 10 Jahren aufwärts. Wobei mich überrascht hat, was Westerfeld und sein Verlag Zehnjährigen zutraut. Immerhin wird im Laufe des Buches ganz nebenbei die Evolutionstheorie und die Komplexität von Ökosystemen erklärt

Im Rhythmus von je zwei Kapiteln folgt das Buch mal Alek, mal Deryn (die sich als Junge Dylan nennt). Das Buch ist angenehm ballastfrei von langatmigen Schlenkern. Einen guten Eindruck vom Stil vermittelt die (englische) Leseprobe, vorgetragen von Alan ›Nightcrawler‹ Cummings. Gut die Hälfte besteht aus aktionsgeladenen Flucht- und Kampfszenen. Alek und seine kleine Crew versuchen von Balkan aus die neutrale Schweiz in einem 35 Tonnen schweren Wanderpanzer zu erreichen. Deryn ist, im Zuge einer Geheimmission, mit dem titelgebenden Luftwalfisch ›Leviathan‹ als Kabinenjunge von London unterwegs ins Osamnische Reich. Der Weltenbau ist glänzend gelungen. Fast schon wie selbstständige Charaktere erscheinen für mich als Leser Aleks Stormwalker und das majestätische ›Leviathan‹-Schiff.

Nicht zuletzt begeistern mich die vielen (meist) ganzseitigen Beistiftillustrationen und Vignetten von Keith Thompson (der auch für das »Arcane Codex«-Rollenspiel oder das Video-Spiel »Borderlands« erstaunliche Design-Arbeiten geleistet hat). Die auch im Buchtrailer verwendete ›monströse‹ Europakarte ziert derzeit als Desktopbild mein iBook. — Wirklich zu dumm, dass ich bis Oktober 2010 warten muss, um im zweiten Band »Behemoth« zu erfahren, wie die Reise weitergeht.

•••••

Ju Honisch: »Das Obsidianherz« oder: Dämonen- und Zauberschrifthatz im königlich-bayerischen München

Gestern Abend hat Ju Honisch den Deutschen Phantastik Preis 2009 für das beste deutschsprachige Debüt bekommen. Das freut mich ungeheuerlich, nicht nur, weil dieser Anerkennungserfolg der Vorhersage meines letzten Satz der folgenden Empfehlung aus

»Magira 2009« folgt.

Anders als sonst (sonst lasse ich mindestens ein halbes Jahr verstreichen zwischen Druckveröffentlichung und Internetaufbereitung) veröffentliche ich also zu Ehren der Preisträgerin heute die Eröffnungsrezi aus meinem Text

»Wonniglich verirrt im Labyrinth der Phantastik«.

•••••

Eintrag No. 591 — Den üblichen Gewohnheiten des Rezensionenschreibens zuwiderlaufend, beginne ich einen Tacken persönlicher als üblich über »Das Obsidianherz« und seine Autorin zu berichten. Bevor ich Ju Honisch die Schriftstellerin kennen lernte, war sie mir bereits eine gutbefreundete Nachbarin, denn sie wohnt keinen Kilometer weit weg von mir. Sie gehört zu den großzügigsten und bestkochensten Gastgeberinnen die ich kenne, wir tauschen fruchtbar Lese- und Filmempfehlungen, unsere musikalischen und kulturgeschichtlichen Vorlieben überschneiden sich auf vielen Gebieten, und wir genießen gemeinsame Besuche von Chor-Konzerten klassischer Musik oder von Auftritten von Irish Folkgruppen wie Celtic Chacra. Aus meiner Sicht gehört Ju gehört zur Phantastik-Fandom-Pioniergeneration der Siebziger/Achtziger, was mir beispielsweise klar wurde, als ich einer ihrer Erzählung von einer Leonard ›Mr. Spock‹ Nimoy-Minicon in den frühen 80er-Jahren lauschte. Ju’s erstes kreatives Betätigungsfeld war, neben dem Theaterspiel, die Musik und damit auch die Lyrik, und mit unerschütterlichem Engagement globetrottet sie seit Jahren durch die internationale Filk-Szene, und hat zusammen mit der Sängerin Kerstin Dröge CDs eingespielt. Wenn die Pratchett-Verehrerin Ju die Gitarre rausholt und ihre Filk-Gemme »Terror Time in Lancre« anstimmt, um über die Badefreuden von Nanny Ogg zu singen, scheint diese lebenslustige Landhexe tatsächlich für eine Weile unter uns zu weilen. Magische Augenblicke sind das dann.

Eintrag No. 591 — Den üblichen Gewohnheiten des Rezensionenschreibens zuwiderlaufend, beginne ich einen Tacken persönlicher als üblich über »Das Obsidianherz« und seine Autorin zu berichten. Bevor ich Ju Honisch die Schriftstellerin kennen lernte, war sie mir bereits eine gutbefreundete Nachbarin, denn sie wohnt keinen Kilometer weit weg von mir. Sie gehört zu den großzügigsten und bestkochensten Gastgeberinnen die ich kenne, wir tauschen fruchtbar Lese- und Filmempfehlungen, unsere musikalischen und kulturgeschichtlichen Vorlieben überschneiden sich auf vielen Gebieten, und wir genießen gemeinsame Besuche von Chor-Konzerten klassischer Musik oder von Auftritten von Irish Folkgruppen wie Celtic Chacra. Aus meiner Sicht gehört Ju gehört zur Phantastik-Fandom-Pioniergeneration der Siebziger/Achtziger, was mir beispielsweise klar wurde, als ich einer ihrer Erzählung von einer Leonard ›Mr. Spock‹ Nimoy-Minicon in den frühen 80er-Jahren lauschte. Ju’s erstes kreatives Betätigungsfeld war, neben dem Theaterspiel, die Musik und damit auch die Lyrik, und mit unerschütterlichem Engagement globetrottet sie seit Jahren durch die internationale Filk-Szene, und hat zusammen mit der Sängerin Kerstin Dröge CDs eingespielt. Wenn die Pratchett-Verehrerin Ju die Gitarre rausholt und ihre Filk-Gemme »Terror Time in Lancre« anstimmt, um über die Badefreuden von Nanny Ogg zu singen, scheint diese lebenslustige Landhexe tatsächlich für eine Weile unter uns zu weilen. Magische Augenblicke sind das dann.

Dass Ju Honisch auch in verschiedensten Erzählstimmlagen knackige Ideen offerieren kann, belegt sie mit den in ihrem Kurzgeschichtenband »Bisse« (Hexentorverlag) versammelten Texte. Wie es sich für gute Genre-Phantastik gehört, verführen ihre Geschichten zu schrägen, verschmitzten, zuweilen mitfühlenden und ja, auch hämischen Blicken auf die Welt (beispielsweise wenn die kleine Welt einer einsamen alte Damen und die kleine eines »Star Trek«-artigen Raumschiff aufeinanderprallen). Sie tappt dabei weder in die Bequemlichkeitsfalle und brüht mit zu mageren Variationen Altbekanntes auf, sie überspannt aber den Bogen auch nicht ins gegenteilige Extrem und versucht verkrampft hyperoriginell zu sein. Damit empfiehlt sie sich meiner Meinung nach als eine ideale Autorin für alle, die egal von welchen Extremregionen sie kommen, ab und zu gerne einige Lektüremeilen auf dem goldenen Mittelweg spazieren. Die Mitte hat es ja in unseren Zeit der sich in zig Richtungen auseinanderdifferenzierenden Geschmacksvielfalt schwer, denn schnell mal heißt es ungerechtfertigterweise, das dies oder jenes wirklich etwas für jeden bietet. Da das oft eben nicht stimmt, häuft sich Skepsis gegenüber der vermeintlich lauen Mitte, gegenüber guten Kompromissen an. Dabei sind es die faulen Kompromisse der Mittelmäßigkeit, vor allem auf sozialen und politischen (aber auch kulturellem) Felde, weshalb ›die Mitte‹ und ›der Kompromiss‹ in Misskredit geraten sind.

Mit ihrem gelungenen Romandebüt »Das Obsidianherz« erzählt Ju Honisch bezaubernd leichtfüßig über eine leicht neben dem 19. Jahrhundert angesiedelte Alternativwelt, welche mich mit ihrem dort abgefackelten Magie-, Liebschaften-, Intrigen- Mantel- und Degen-Feuerwerk ergötzte. Da ich ein männlicher Rezensent bin, will ich erstmal die ›typisch männlichen‹ Facetten der Handlung vorstellen. Im Edelhotel Nymphenburger Hof zu München im Jahre 1865 wurde ein Magier, der aus England ein beunruhigend machtspendendes Zaubermanuskript geklaut hat, gekillt. Bevor er aber im Kampf mit einem schemenhaften Monsterdämon unterlag, hat dieser Magier das Hotel mit einem unsichtbaren Barrierespruch versiegelt: nichts was magisch ist, ob Objekt oder Wesen, kann das Haus verlassen. Die Wege verschiedener Interessengruppen kreuzen sich nun im Nymphenburger Hof, meist recht plötzlich und im Laufe des Romanes mit viel Handgemenge, Flüchten, in Deckung hechten und (im besten Sinne) Geschmachte. Das klingt dann zum Beispiel so:

Leutnant Udolf von Görenczy vom Königlich Bayerischen 3. Chevaulegers-Regiment Herzog Karl-Theodor und Leutnant Asko von Orven vom Königlich Bayerischen 1. Jägerbataillon König rannten den Hotelkorridor entlang und passierten just das Zimmer mit der Nummer 312, als lautes Schreien anhub. Sie hörten zwei schrille Frauenstimmen, deren Intensität und Lautstärke die dicke Holztür nur unwesentlich dämpfte. Sie hielten abrupt inne, wobei ihr Schwung sie fast zu weit trug.

[01]Udolf und Asko sind im Auftrag von ›Märchenkönig‹ Ludwig II. vor Ort, um den Machenschaften auf den Grund zu gehen. In Kooperation mit den Beklauten, wird ihnen von der britischen Botschaft ein Agent für besondere Aufgaben, Colonel Delacroix, der mit einem finsteren Fluch geschlagen ist, sowie der schottische Meister des Arkanen Aengus McMullen zu Seite gestellt. Die gerade erwähnten Damenschreie stammen von Corrisande Anthea Jarrencourt, einer jungen, zierlichen englischen Dame die in Bayerns Adleskreisen nach einem passenden Gemahl sucht und die im Lauf des Romanes entdecken wird, was sie eigentlich für ein Wesen ist, und ihrem Dienstmädchen Marie-Jeannette Bouchard, einer rotlockigen und für eine Zofe etwas zu frech-eigenwilligen Französin. Als moralischer Kompass, sprich Anstandsdame, wacht die Witwe Mrs. Parslow über die beiden jungen Dinger. Zudem schleichen Widerstandskämpfer einer ungarischen (anti-österreichischen) Terroristenzelle durch das Hotel und wollen das Zaubermanuskript als Druckmittel gegen die Unterdrückung ihrer Heimat durch die K. & K.-Authoritäten an sich bringen. Der jahrhundertealte Graf Arpad, eine Art Gentleman-Vampir (›windswept & dangerous‹) und freischaffender Geheimagent, führt diesen Haufen an. Als weitere, einigen der Herren die Sinne verwirrende Herzensdame, tritt desweiteren die kapriziöse Opernsängerin Cérise Denglot auf. Und komplettiert wird der Machtkampfstadel durch die sinistere und rücksichtslose Fundamentalistengruppe der katholischen Bruderschaft des Lichts.

Wer auf Äktschn und Magiekämpfe steht, wird reichlich verköstigt, wenn sich mit Messern, Säbeln, Luntenpistolen, Zaubersprüchen und -Amuletten auf den Leib gerückt wird. Besonders gelungen sind auch die Passagen aus Sicht des wilden, gestaltlosen Dämon, der als Bedrohung für alle Parteien sein Unwesen treibt, und der gleich einem mörderischem Poltergeist durch das Hotel spukt.

Wer auf Äktschn und Magiekämpfe steht, wird reichlich verköstigt, wenn sich mit Messern, Säbeln, Luntenpistolen, Zaubersprüchen und -Amuletten auf den Leib gerückt wird. Besonders gelungen sind auch die Passagen aus Sicht des wilden, gestaltlosen Dämon, der als Bedrohung für alle Parteien sein Unwesen treibt, und der gleich einem mörderischem Poltergeist durch das Hotel spukt.

›Typisch weiblich‹ an »Das Obsidianherz« ist das ausgesprochen geschickt gehandhabte feine erotische Prickeln, dass zwischen den verschiedenen Figuren perlt wie Champagnerblubberbläschen. Die biedere Epoche des mittleren 19. Jahrhunderts bietet für eine gewiefte Geschichtenerzählerin wie Ju eine tolle Spielwiese, da bereits kurz entblößte weibliche Fußknöchel etwas Unerhörtes sind, oder wenn es gilt, die Kunst des willentlichen Errötens und Erblassens diplomatie- und intrigentaktisch vorteilhaft einzusetzten. Gesteigert wird die Erotik freilich durch magische Aspekte, zum Beispiel wenn der sonst übermenschlich robuste Graf Arpad dann doch mal derart schlimm lädiert wurde, so dass ihm eine der Damen stärkenden Blutzoll gewährt und es dabei zu einer vorrübergehenden Seelenverschmelzung kommt. Nicht zuletzt verbeuge ich mich bewundernd davor, wie viel Vergnüglichkeit die facettenreichen Konverstionsverwicklungen bereiten, da alle Figuren gesegnet sind mit den verschiedensten Zweifeln, Sturheiten, Vorlieben und Abneigungen, die lebendig und überzeugend gezeichnet sind.

Kurz: das perfekte Buch um sich (›einfach nur‹) zurücklehnen und es zu genießen, um zu schmunzeln und mitzufiebern in einer atmosphäregesättigten magisch-bayerischen Alternativwelt. Nicht zuletzt erfüllt »Das Obsidianherz« mir eine persönliche Genre-Sehnsucht, denn dieser Roman hilft, nicht nur weil er hübsch umfangreich ist, eine Kluft zu schmälern, die sich hierzulande auftut, wenn man nach qualitätsvoller, solide geschriebener History-Phantastik für Erwachsene (ab etwa dem 14 Lebenshahr) dürstet. Genauer gesagt geht es um eine Fiktionstradition, die beispielsweise im Englischsprachigen nie verloren gegangen ist, nämlich eine prominente Epoche der Vergangenheit durch ein Zauberprisma zu betrachten, so dass eine wundersam gefärbte Alternativweltvergangenheit erscheint, deren zur Epoche passendes, typische-alltbewährtes Figurenensemble mit reichlich neuen Ecken und Kanten, Dralls und Twists versehen wurde.[02] Ich bin zuversichtlich, dass sich (vielleicht nicht nur im deutschsprachigem Raum) mit dem Erscheinen weiterer Bücher aus der »Das Obsidianherz«-Welt noch herumsprechen wird, wie gut die Unterhaltungskunst von Ju Honisch ist.

•••

Ju Honisch: »Das Obsidianherz«, Pro- & Epilog, 96 Kapitel, auf 809 Seiten; Gloassar & Dramatis Personæ; Feder & Schwert Origin (Taschenbuch), 2008; ISBN:

•••

ANMERKUNG:

Thomas Pynchon: »Inherent Vice«, oder: Stoned auf der Suche nach den goldenen Reisszähnen

Eintrag No. 582 — Verflixt eigentlich! Meine derzeitigen Lektüren und Projekte sind von diesem neuen Pynchon-Roman unterbrochen worden. Habe den Roman am Wochenende erstanden und wollte ihn eigentlich erst anpacken, wenn ich mit dem zweiten Pyat-Roman »The Laughter of Catharge« von Michael Moorcock durch bin, aber das ›nur mal kurz den Anfang anschmecken‹ artete aus und fand kein Ende und nun bin ich schon über die Mitte hinaus. Kurz: mich hat’s voll erwischt.

Zu köstlich aber auch, wie der kleine, schräge und (fast dauer-)zugedröhnte Privatdetektiv Larry ›Doc‹ Sportello im Los Angeles (und Las Vegas) der Siebziger durch die Gegend trudelt. »Inherent Vice« bietet Eins A Ersatz-Rausch und ist ein feines Beispiel für die Sublimierungskraft von guter Kunst. Statt sich selbst dem Laster des Doperauchens und LSD-Pappe-Schmeißens hinzugeben, lieber Pynchon lesen und durch sein superbes Buchstabenkraut high werden. Und die durch Kiffer- und Acid-Aktionen verursachte Slapstick-, Sinnesrausch- und Dialog-Komik kann, wenn so trefflich aufbereitet wird wie bei Pynchon, auch mir nüchternen Zeitgenossen fett Spaß bereiten (naja: Abends gönn ich mir dann schon ein kleines Glässchen Dalwhennie zur Entspannung beim Lesen).

Zu köstlich aber auch, wie der kleine, schräge und (fast dauer-)zugedröhnte Privatdetektiv Larry ›Doc‹ Sportello im Los Angeles (und Las Vegas) der Siebziger durch die Gegend trudelt. »Inherent Vice« bietet Eins A Ersatz-Rausch und ist ein feines Beispiel für die Sublimierungskraft von guter Kunst. Statt sich selbst dem Laster des Doperauchens und LSD-Pappe-Schmeißens hinzugeben, lieber Pynchon lesen und durch sein superbes Buchstabenkraut high werden. Und die durch Kiffer- und Acid-Aktionen verursachte Slapstick-, Sinnesrausch- und Dialog-Komik kann, wenn so trefflich aufbereitet wird wie bei Pynchon, auch mir nüchternen Zeitgenossen fett Spaß bereiten (naja: Abends gönn ich mir dann schon ein kleines Glässchen Dalwhennie zur Entspannung beim Lesen).

Auffällig, wie viele deutschen Medien flott bei Fuß sind, um mit ’ner Rezi über »Inherent Vice« aufzuwarten (die »FAZ« bot sogar wenige Tage nacheinander, am 31. Juli und am 02. August, Besprechungen an). Finde ich ja doll, dass es offensichtlich im deutschsprachigen Raum sowohl in den Redaktionen als auch in der LitKrit-Schreiberschar ’nen ganzen Haufen Pynchonpfadfinder zu geben scheint, die mit der Verbreitung ihrer (größtenteils) Fanboybegeisterung nicht abwarten können, bis das Teil übersetzt vorliegt (was, wie der Rowohlt-Verlag angekündigt hat, 2010 der Fall sein wird).

Hier eine kleine Rundschau zu den (in meinen Augen) gelungenen Berichten über den neuen Pynchon.

- Thomas David merklich (und kenntnisreich) begeistert in der »FAZ«:

Psychedelisch, dieser neue Roman von Thomas Pynchon, der kaum drei Jahre nach der Veröffentlichung von »Gegen den Tag« so unerwartet und schnell über uns kommt wie kein Buch von Pynchon zuvor und mit seinen nicht einmal vierhundert Seiten so viel Spaß macht wie ein fetter Joint. »Inherent Vice« ist Helter-Skelter; »Inherent Vice« ist Pynchons »Big Lebowski«, in dem Pynchons Dude, der Hippie Doc Sportello, im Los Angeles der späten sechziger Jahre den chandleresken Helden mimt.

Den Vergleich mit dem Film »The Big Lebowski« bemühen einige Rezensenten und ich finde, nicht zu unrecht. Übrigens hat sich (ironisch wohlgemerkt) über Davids Joint-Vergleich das »Handelsblatt«-Blog »Indiskretion Ehrensache« ausgelassen, und ich konnte nicht anders als anzumerken:

Wer Journalist werden will, sollte im Alter von (sagen wir mal grob) 18 bis 25 mal alles probiert haben (inklusive Maden Wunden reinigen lassen, Big Brother-gucken, Schuhe selber machen, Terroristen foltern, ein Einbaumboot schnitzen, Windeln wechseln, Haggis essen, versuchen eine 3-stimmige Fuge zu schreiben usw ect ff pp). Nur dann kann ein Journalist eben auch ordnetlich über die Welt schreiben, und sei es nur die Welt der Literatur.

- Wieland Freund bietet erhellenden Überblick in der »Die Welt«:

In Jahren fleißigen Forschens hat die Literaturwissenschaft herausgebracht, dass Pynchon ›Anti-Detektivromane‹ schreibe, jetzt kommt der Kerl auf einmal mit einem Krimi daher.

- Christoph Huber feixt treffend über das Locker-Flockigie des Romanes in der »Die Presse«:

Die manchmal himmelschreiende, manchmal hintersinnige, meist hochkomische Spielerei mit populären Genres dient Pynchon üblicherweise als Würze. Doch in »Inherent Vice« serviert der sonst so ambitionierte Schriftsteller den Krimi als Hauptgericht. Mit den Erwartungen der Leser und des Kulturbetriebs hat der Autor immer wieder gebrochen. Diesmal tut er es, indem er sich mehr oder weniger an die Regeln hält: ein ganz normaler Detektivroman – ätschbätsch, Exegeten! »Strandlektüre« ist weltweit das Schlüsselwort der ersten Kritiken.

Wobei ich zwei wichtige Einsprüch anbringen muss.

Okey, okey, verglichen mit dem ziemlich komplexen und nur unter Aufbringung erhöhter Aufmerksamkeitsleistung als unterhaltsam zu lesenden »Die Enden der Parabel« ist der neue Pynchon tatsächlich ein entspannt wegschlürfbarer Strandkorbroman. — Aber!: All die Eigenheiten, die »Inherent Vice« zu so einer erfreulich kurzweiligen und vergnüglichen Lektüre machen, finden sich zuhauf auch in den anderen Romanen von Pynchon: Trefflich geschilderte Milieu-, Orts-, und Tages-Stimmungen; durchgeknallte Typen die seltsame Macken haben und/oder verschrobenen Projekten und/oder Verschwörungstheorien anhängen; abgedrehte ›Set-Pieces‹ die für jeden trippigen Äktschnreisser eine wahre Zier wären; sowie Dialoge und Gedanken der Figuren, in denen dem Zeitgeist der Moderne pointenreich derart genau der Puls gefühlt wird, dass man von der Lektüre sensibilisiert das Hämmern der großen globalen Paranoiatrommel zu hören vermeint … und sich darüber auch noch amüsiert!

Zweitens ist dieser leicht zugängliche Kifferkomikkrimi mit all den typischen Pynchonideen und Themen und Argumenten gespickt, welche alle seine bisherigen Bücher auch prägen, und die sie in den Augen der begeisterten Leser zu überaus relevanten Kritiken unserer modernen Welt machen. Trotz all dem kunterbunten und wilden Durcheinander stimmt »Inherent Vice« ab und zu einen melancholischen Ton an. Immerhin ist in dem Los Angeles des Romans Roland Reagan gerade Gouverneur von Kalifornien, Richard ›Tricky Dick‹ Nixon Präsi und es gibt entsprechend genug finstere Machenschaften und bedenkliche Entwicklungen, die es zu kommentieren gilt. Vielleicht am deutlichsten birngt den nostalgischen Abgesang auf die Hippie-Zeit folgende Sequenz auf den Punkt:

Doc {…} caught in a late night bummer he couln’t find a way out, about how the Psycholdelic Sixties, this little paranthesis of light, might close after all, and all be lost, taken back into darkness … how a certain hand might reach terribly out of darkness and reclaim the time, easy as taking a joint from a doper and stupping it out for good.

Molos Schnellübersetzung: Doc {…} hing in einer spätnächtlichen Trübsalschleife aus der er nicht herausfand, in der er darüber sinnierte, das die Psychodelischen Sechsziger, dieses kurze Zwischenspiel des Lichts, trotz allem enden würde und dann alles verloren sei, in die Dunkelheit zurückfiele … wie aus der Dunkelheit eine gewisse Hand furchtbar ausgreifen würde um die Zeit zurückzuerobern, so einfach wie es ist einem Kiffer seinen Joint wegzunehmen und ihn ein für alle Mal auszudrücken.

Ergänzung: Einen superdollen Service bietet das amerikanische Magazin »Wired«. Die haben sich die Mühe gemacht und eine google-Map zu »Inherent Vice« erstellt: »The Unofficial Thomas Pynchon Guide to Los Angeles (ad vice versa)«.

Mehr Pynchon-Einräge in der Molochronnik:

•••

Michael Chabon: »Gentlemen of the Road«, oder: Juden mit Schwertern im Reich der Chasaren.

Eintrag No. 580 — Vier Tage frei. Da kann ich nicht die ganze Zeit mit dummen »GTA IV«-Multiplayergedaddel vertändeln oder mich mit der Übersetzung der Annotationen zum vierten »Sandman«-Sammelband abrackern (die übrigens in den nächsten Tagen folgt, hurrah!). Heute also eine Empfehlung zu ‘nem kurzweiligen (wenn auch sprachlich durchaus anspruchsvollem) Abenteuerroman des Amerikaners Michael Chabon (*1963), den ich im Laufe der vergangenen Woche als Arbeitsweglektüre fertiggelesen habe.

Um sich schnell zu orientieren, was »Gentlemen of the Road« bietet, reicht der Arbeitstitel (»Juden mit Schwerten«) und die vorangestellte Widmung (»Für Michael Moorcock«). — Juden mit Schwerter deshalb, weil der Roman etwa 950 n.d.Z. im Reich der zum Judentum konvertierten Chasaren, an der Westküste des Kaspischen Meeres, angesiedelt ist. Die Chasaren, ursprünglich ein nomadisch/halbnomadisches Turkvolk, hatten für einige Jahrhunderte eines dieser aus den Nebeln der Geschichte kommendes und wieder verschwindendes Königreich. Wenig ist bekannt. Sie kloppten sich mit den Arabern, pflegte ganz gute Beziehungen mit Byzanz, etwas heiklere Beziehungen mit den Rus von Novgorod und profitierten vom Vielvölkergewusel der Seidenstraße. Im 8. oder 9. Jahrhundert nahm die adelige Elite die jüdische Religion an (ob das Volk auch wechselte ist umstritten) und kannte eine Kaiser-(Bek) und Papst-(Khagan)artige Trennung von weltlicher und geistlicher Autorität. — Wie die Faust aufs Aug passt es, dass Chabon diesen Roman Michael Moorcock widmete. Ist doch Moorcock ein Großmeister der Schwert & Magie-Fantasy (egal, ob diese nun in magischen Zweitweltschöpfungen angesiedelt ist, oder in abenteuerlich aufgebrezelten historischen Epochen). Allein schon die beiden Helden von Chabon gemahnen an das Vorbild: da ist einmal der (schwarze), bärengroße, geselligere Amram aus Abyssinien, der eine runengeschmückte, langstielige Wikingeraxt genauso kunstvoll führt, wie die Figuren des Schatrandsch-Bretts (einem Vorläufer des heutigen Schach); und zweitens der hagere, bleiche Zelikman, letzter Überlebender einer bei einem Progrom getöteten jüdischen Arztfamilie aus dem (dunklen, nebligen, kalten, waldreichen und unkomfortablen) fränkischen Reich, der mit einer Aderlassklinge (sozusagen als Rapier-Vorläufer) ficht, mit seinen Pharmakas Heilung, Betäubung und Tod herbeizaubern kann und zwischen der Äktschn düster brütend an seiner Bhang(=Hasch)-Pfeiffe zuzelt.

Um sich schnell zu orientieren, was »Gentlemen of the Road« bietet, reicht der Arbeitstitel (»Juden mit Schwerten«) und die vorangestellte Widmung (»Für Michael Moorcock«). — Juden mit Schwerter deshalb, weil der Roman etwa 950 n.d.Z. im Reich der zum Judentum konvertierten Chasaren, an der Westküste des Kaspischen Meeres, angesiedelt ist. Die Chasaren, ursprünglich ein nomadisch/halbnomadisches Turkvolk, hatten für einige Jahrhunderte eines dieser aus den Nebeln der Geschichte kommendes und wieder verschwindendes Königreich. Wenig ist bekannt. Sie kloppten sich mit den Arabern, pflegte ganz gute Beziehungen mit Byzanz, etwas heiklere Beziehungen mit den Rus von Novgorod und profitierten vom Vielvölkergewusel der Seidenstraße. Im 8. oder 9. Jahrhundert nahm die adelige Elite die jüdische Religion an (ob das Volk auch wechselte ist umstritten) und kannte eine Kaiser-(Bek) und Papst-(Khagan)artige Trennung von weltlicher und geistlicher Autorität. — Wie die Faust aufs Aug passt es, dass Chabon diesen Roman Michael Moorcock widmete. Ist doch Moorcock ein Großmeister der Schwert & Magie-Fantasy (egal, ob diese nun in magischen Zweitweltschöpfungen angesiedelt ist, oder in abenteuerlich aufgebrezelten historischen Epochen). Allein schon die beiden Helden von Chabon gemahnen an das Vorbild: da ist einmal der (schwarze), bärengroße, geselligere Amram aus Abyssinien, der eine runengeschmückte, langstielige Wikingeraxt genauso kunstvoll führt, wie die Figuren des Schatrandsch-Bretts (einem Vorläufer des heutigen Schach); und zweitens der hagere, bleiche Zelikman, letzter Überlebender einer bei einem Progrom getöteten jüdischen Arztfamilie aus dem (dunklen, nebligen, kalten, waldreichen und unkomfortablen) fränkischen Reich, der mit einer Aderlassklinge (sozusagen als Rapier-Vorläufer) ficht, mit seinen Pharmakas Heilung, Betäubung und Tod herbeizaubern kann und zwischen der Äktschn düster brütend an seiner Bhang(=Hasch)-Pfeiffe zuzelt.

Ohne festes Ziel, außer der Flucht vor den sie plagenden Traumata ihrer unglücklichen Vergangenheiten, sind sie als Trickbetrüger im Chasarenreich unterwegs und geraten dort in vertrackte Machtkampf- und Rachewirren. Da sollen Amram und Zelikman als Leibwache die Vergeltungsabsichten eines durch den Ursurpator Buljan gestürzten Chasarenprinzen, Alp, und dessen Schwester, Filaq, unterstützen. Trotz der Kürze geht es abwechslungsreich rund: es gibt unter anderem plündernde und mordende Rus-›Wikinger‹, Flüchtlingsströme, Pestkranke, Entführungen und nächtliche Befreiungen, Untertauchen und Erholung in einem Hurenhaus, Brettspielpartien um Leben und Tod, weit herumgekommende Kriegselephanten (mal nett, mal brutal), Vierteilungsvorbereitungen, nächtliches Eindringen in heilige Bibliotheken, Verkleidungstricksereien und Männer, die sich als Frauen entpuppen, Gebetsrunden für für dahinsiechende Kranke und Lagerfeuergastfreundschaft. Kurz: alles was ein ordentlicher Abenteuergarn braucht.

Krass (im, für mich, angenehm-erstaublichen Sinne) fand ich Chabons sprachliche Überinstrumentierung, die allerdings für einen kurzen Roman, der ja ein exotisches Flair haben soll, passt. Da strickt Chabon schon mal so lange Sätze mit vielen (für mich zumindest) seltsamen Vokabeln, dass mir ganz Lovecraft’isch zumute wurde und ich mich nebenbei ein wenig um Kulturgeschichte kümmern musste. Aber Chabons rüschenreicher Sti bringt auch süffige Dialoge hervor, so zum Beispiel (Seite 155):

»We’re glad to hear it {that Filaq is healed and only in want of a sword}«, Amram said, »but Zelikman and I have talked it over and come to the conclusion that you can’t possibly kill Buljan in his present estate. He is too powerful, too strong, too well protected and too well armed. I understand that you want revenge, Filaq. It is an impulse I know and respect. But it must not be heeded. It must be deferred. Now I can see that you’re about to open that big mouth of yours and pronounce the word ›coward‹, and so I have to warn you that if you offer such mistaken analysis of my character und that of my friend, who though admittedly prone to brooding and self-doubt is braver than any man I have ever known, excepting myself, I will be under an immediate obligation to kick your narrow pink ass.«

Gerade wegen der arabesken und zisilierten Sprache bin ich gespannt, wann dieses Büchlein (endlich) auf Deutsch erscheint, und wie es sich dann macht. Und freilich noch gespannter bin ich, ob die sehr gelungenen Zeichnungen von Meister Gary Gianni für die deutsche Ausgabe übernommen werden (ich prophezeie mal pessimistisch: werden sie nicht).

•••

Michael Chabon: »Gentlemen of the Road« mit einer Karte, Illustrationen von Gary Gianni; einem Nachwort des Autoren & Anmerkung zu den Chasaren; 15 Kapitel auf 196 Seiten; Del Rey Taschenbuch 2008; ISBN: 978-0-345-50850-8.

Zweimal David B.: »Der Tengu« und »Nocturnal conspiracies«

Eintrag No. 578 — Endlich komme ich dazu, mal etwas gegen den Mißstand zu unternehmen, dass sich bisher in der Molochronik nur Empfehlungen für anglo-amerikanische Comics finden (nebenbei spiegelte diese Ausschließlichkeit überhaupt nicht den Bestand und Mix meiner Comic- und Bildromanbibliothek wider. Da finden sich in etwa Halbe-Halbe Franko-Belgisches und Anglo-Amerikanisches, mit einem ›Exoten‹-Segment Spanier, Italiener, Japaner und Südamerikaner. Ach ja: und eine Handvoll deutschsprachige Comics.)

2008 erhielt David B. für seine zweibändige autobiographische Familien-/Brüdergeschichte »Die heilige Krankeit« (Band 1.: »Geister«; Band 2.: »Schatten«) den Max & Moritz-Preis des Comicsalons von Erlangen. Darin erzählt David B. ergreifend davon, wie es ist, mit einem an Epilepsie leidenden Bruder groß zu werden, was für Irrwege die Familie auf der Suche nach Heilung unternimmt, und trotz des realistisch-nüchternen Grundtons gönnt sich das Comic phantastische Visualisierungen, macht mit den Mitteln der Bildsprache anschaulich, welche emotionellen Auswirkungen die Krankheit auf David B. und seine Familie hatte.

Doch um diesen Comic, mit dem David B. zurecht den Respekt der ›literarischen‹ Comicleserkreise erwarb, soll es hier nicht gehen. Stattdessen möchte ich kurz zwei frühere Arbeiten des Künstlers vorstellen, in denen David B. mal ungebändigte Abenteuerphantastik, mal berauschend rätselhafte (Alpt)Träume hochleben läßt.

Das deutschsprachige Debüt von David B., »Der Tengu«, bescherte uns die Edition Moderne (ich danke Andrea, dass sie diesen Band einst in unser Heim holte). »Der Tengu« ist eine hinreissend ungestüme, wilde Liebeserklärung des Franzosen an die japanische Mythologie und deren Haudrauf-Romantik, komplett mit Schwertgemetzel, Schießereien, Überfällen, Zaubermänteln und vielen vielen grotesken Monstern.

Das deutschsprachige Debüt von David B., »Der Tengu«, bescherte uns die Edition Moderne (ich danke Andrea, dass sie diesen Band einst in unser Heim holte). »Der Tengu« ist eine hinreissend ungestüme, wilde Liebeserklärung des Franzosen an die japanische Mythologie und deren Haudrauf-Romantik, komplett mit Schwertgemetzel, Schießereien, Überfällen, Zaubermänteln und vielen vielen grotesken Monstern.

Alle hundert Jahre steigen aus den Eingeweiden der Erde die verschlagene Füchsin und der vorsichtige Pilz an die Oberfläche, um Japan mit ihren gesichtslosen Eierkopfkriegern und Dämonenkämpfern heimzusuchen. Ihnen auf der Spur sind unzählige Polizisten und ein namenloser alter Dämonenjäger-Mönch, der sich einen Dreck um die Ehrenregeln der Mönchskaste kümmert und also mit Sichel- & Morgensternkette, sowie mit Samuraischwert herumwirbelt, sowie ganz heiß darauf ist, eine möglichst große Kanone in die Finger zu bekommen. Mit von der Partie ist der junge Schwertmeisterschüler Yashu, der einzige Überlebende eines schrecklichen Geschlachtes, das der schreckliche Parashurama angerichtet hat. Seit Samurais das Dorf von Parashurama niedergemacht haben, ist dieser bärtige Hüne mit seinem Tarnmantel auf Rache aus und will alle Samuraischulen des Landes vernichten. Yashu wiederum will sich für die Zerstörung seiner Schule an Parashurama rächen und trifft dabei auf den stets Streiche anrichtenden Berggeist Tengu. Der Tengu wurde von seinem Meister, dem ehrwürdigen weisen Eremiten Shidei, verjagd, weil der Tengu für heilloses Chaos in einem Dorf sorgte, indem er den Reis der Bevölkerung zum Sprechen brachte. — Beispiele für das köstliche Phantastikgeblödel gefällig, wenn die plappernden Reiskörner durch die Körper der Dorfbewohner strolchen und ihre Wanderung kommentieren? In einer Sprechblase die aus einem Ohr kommt, lesen wir: »Hier gehts nach draussen«; aus der Nase: »Seht mal, hier ist Licht«, vom Scheitel: »Seht euch das an! Da oben ist ein großer leerer Saal«, aus dem Magen: »Ich weigere mich, von solchen Innereien voller Geschwüre verdaut zu werden!«

Die Geschichte ist ein einziges atemloses Hauen und Stechen, die verschiedenen chaotisch durch das Land hetzenden Parteien stellen sich Fallen, tricksen sich aus, klauen sich Zauberartefakte und stellen sich Fallen. Eine extrem kurzweilige Wonne und erfrischend zu lesen, weil David B. diesen Tumult nicht mit dem üblichen (über)dynamischen Stil der meisten Manga- oder Äktschn-Comics inszeniert, sondern alles mit bewundernswert klaren, lustig stilisierten Schwarz/Weiß-Zeichnungen darbietet.

Auch wenn die Zeichnungen von »Nocturnal conspiracies« unverkennbar im gleichen Stil wie »Der Tengu« gehalten sind (jedoch: die flächig gehaltenen S/W-Kontraste und geometrisch vereinfachten Formen werden durch sparsame Grau- und Blautöne angereichert), unterscheidet sich die Stimmung dieses Bandes erstaunlich. Die neunzehn Traumprotokolle entführen die Leser in ein undurchschaubares Reich mal beunruhigend-verstörender, mal zärtlich-rätselhafter Begebenheiten. Selten habe ich so getreulich anmutende und dabei immer noch intuitiv verstehbare Traumgeschichten gelesen. Kurz: phantastische Poesie vom Feinsten!

Auch wenn die Zeichnungen von »Nocturnal conspiracies« unverkennbar im gleichen Stil wie »Der Tengu« gehalten sind (jedoch: die flächig gehaltenen S/W-Kontraste und geometrisch vereinfachten Formen werden durch sparsame Grau- und Blautöne angereichert), unterscheidet sich die Stimmung dieses Bandes erstaunlich. Die neunzehn Traumprotokolle entführen die Leser in ein undurchschaubares Reich mal beunruhigend-verstörender, mal zärtlich-rätselhafter Begebenheiten. Selten habe ich so getreulich anmutende und dabei immer noch intuitiv verstehbare Traumgeschichten gelesen. Kurz: phantastische Poesie vom Feinsten!

Auf der Website des englischen Verlages NBM gibt es die komplette zehnte Geschichte, »The Bed«, als Leseprobe.

Hier meine Schnellübersetzung:

Seite 1: Traum vom 18. September 1991. / Ich bin in einem Obstgarten und werde von einem Killer verfolgt. / Ich flüchte, verstecke mich im hohen Gras und hinter den Bäumen.

Seite 2: Ich bin in der Nähe der Mauer, die den Obsthain umfasst. / Ich bin im Efeu, das die Mauer bedeckt. / Wie in einem Bett lasse ich mich darin nieder. Der Killer kann mich nicht sehen.

Seite 3: Von der Mauer aus kann ich einen arabischen Prinzen sehen, wie er einem seinen Helfer etwas überreicht. / Es sind Früchte. Pflaumen, glaube ich. / {Prinz:}»Ich gebe kein Geld, denn es korrumpiert.« / Ich bin in gleichen Palast, aber in einem Gebetsraum. Der Prinz ist auch dort.

Seite 4: Er wendet sich der Mihrab {einer nach Mekka gerichteten Nische} zu. Ich weiß, dass er meine Anwesenheit nicht verraten wird. {David B.:} »Ich kann auf die Großzügigkeit dieses Prinzen zählen.« / Ich verlasse das Gebäude. / Ich bin auf einer Landstraße. / An ihrem Ende sehe ich eine zerklüftete Küste.

Seite 5: Ich laufe auf den Felsen. Ich weiß, dass ich einen Ort erreichen muss. / Hinter mir sehe ich einen Stier. / {David B:} »Das ist der Wächter der Küste! Er ist hinter den Flüchtenden her!«

Seite 6: {David B:} »Er wird sich schwer damit tun, über die Felsen zu laufen.« / Ich laufe so schnell ich kann, springe von Felsen zu Felsen.

Seite 7: Ich blicke zurück, um zu sehen wie der Stier sich sehr vorsichtig vorwärts bewegt. Er hat Angst auszurutschen. / Ich bin in Sicherheit, er wird mich nicht einholen. / Tatsächlich, ich habe ich mein Ziel erreicht, eine Öffnung in den Felsen, geformt wie ein Bett.

Seite 8: Ich nehme die Zeitschrift. / Ich gleite in das Steinbett. / Ich bin gerettet.

In vielen der Geschichten treten wie in »The Bed« geheimnisvolle Agenten, Spione und Mörder auf, und nur selten sind deren Ziele (z.B. Weltherrschaft) klar benannt, aber immer sind sie dem Protagonisten David B. auf den Fersen. Auch menschenfressende Monster gibt es nicht zu knapp, jedoch finden sich auch unvorhergesehene Rettungen und Wunder ein. — Aufgrund der bisweilen verstörenden Natur einiger brutaler und/oder erotischer Szenen empfiehlt sich dieses Album nicht als Lektüre für allzu junge Leser.

Es ist nicht verwunderlich, dass ich über eine Empfehlung des amerikanischen Meisters moderner ›Magischer Realismus‹-Fantasy, Jeff Vandermeer, auf diesen Band gestoßen bin.

Leider liegt dieser Band (noch) nicht auf Deutsch vor. Ich hoffe, das ändert sich bald.

•••

David B.:

- »Der Tengu«: (fr. 1997 »Le Tengû carré«), aus dem Französischen übersetzt von Martin Bude; 164 x 243 mm, Schwarz/Weiß; 14 Kapitel auf 144 Seiten; Edition Moderne 1999; ISBN: 3-907055-30-6.

- »Nocturnal conspiracies – Ninteen Dreams from december 1979 to september 1994«: (fr. 2005 »Les Complots nocturnes«), aus dem Französischen ins Englische übersetzt von Joe Johnson; 151 x 229 mm, Schwarz/Weiß mit Grau- & Blautönen; 19 Geschichten auf 124 Seiten; NBM ComicsLit 2008; ISBN: 1-56163-541-3.

Jeff Vandermeer: »Shriek«, oder: Geschwisterringen, Krieg und Rätsel im Untergrund

Eintrag No. 554 — Jeff Vandermeer (*1968) hat mich bereits mit seinem Collageroman »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« (= »SDH&V«) angenehm überrascht, genussvoll verwirrt, sprich: reichlich beglückt. Was für eine wohltuende Abwechslung, wenn in einer phantastischen Zweitweltschöpfung nicht Krieger, Magier, Diebe, Heiler und die anderen üblichen Berufsabenteuerpappfiguren im Mittelpunkt stehen. Nein, mit »SDH&V« bot Vandermeer Fantasy (er selbst bezeichnet seine Sachen, trotzdem er Nordamerikaner ist, lieber als Magischen Realismus) über Bücherwürmer, Künstler, unglücklich Verliebte und Anstalltsinsassen an, und statt Trollen, Elfen, Orks und Drachen gabs Masken tragende Verschwörer, Irre, Pilzmenschen und Riesentintenfische als Monster und Exoten.

Eintrag No. 554 — Jeff Vandermeer (*1968) hat mich bereits mit seinem Collageroman »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« (= »SDH&V«) angenehm überrascht, genussvoll verwirrt, sprich: reichlich beglückt. Was für eine wohltuende Abwechslung, wenn in einer phantastischen Zweitweltschöpfung nicht Krieger, Magier, Diebe, Heiler und die anderen üblichen Berufsabenteuerpappfiguren im Mittelpunkt stehen. Nein, mit »SDH&V« bot Vandermeer Fantasy (er selbst bezeichnet seine Sachen, trotzdem er Nordamerikaner ist, lieber als Magischen Realismus) über Bücherwürmer, Künstler, unglücklich Verliebte und Anstalltsinsassen an, und statt Trollen, Elfen, Orks und Drachen gabs Masken tragende Verschwörer, Irre, Pilzmenschen und Riesentintenfische als Monster und Exoten.

Zweifelsfrei haben Leser die »SDH&V« bereits kennen einen gewissen Vorteil, wenn sie sich nun »Shriek« widmen, denn sie sind dann bereits mit mit vielen (Neben-)Figuren und wichtigsten Eckdaten und Eigenarten des Weltenbaues um die quirrlige, heftig zwischen Pracht & Dekadenz, Macht & Verfall schwankenden Stadt Ambra vertraut. Jedoch bin ich nicht wie manche andere Rezensenten der Ansicht, dass es zwingend notwendig ist, »SDH&V« gelesen zu haben um »Shriek« genießen zu können. Immerhin muss man sich auch bei historischen Stoffen und/oder solchen Geschichten, die in unvertrauten realen Weltgegegenden angesiedelt sind erstmal mit einiger Geduld einlesen, um Hintergründe und Zusammenhänge zu verstehen.

Um den Einstieg für unwissende aber neugierige Leser zu erleichtern, hier das mindeste, was man über Vandermeers Ambra-Fantasywelt wissen sollte, egal zu welchem der beiden man zuerst greift. Wer sich bereits auskennt, kann den nun folgenden in Klammern stehenden Absatz überspringen.

{Ursprünglich hieß Ambra Cinsorium und war das blühende Kulturzentrum eines Volkes kleiner Pilzmenschen (die sogenannten Grauhüte), bis der im mächtigen Mündungsdelta des Mott-Flusses gelegene Ort von Piraten-Kaufleuten (den Katten) entdeckt und in gut räuberisch-›merkantil-imperialer‹ Manier erobert wurde. Die Katten metztelten die Grauhüte nieder, die sich daraufhin größtenteils in den Untergrund der Stadt zurückzogen. Einige Jahrhunderte später kam es zu einem monströsen Zwischenfall, der ›Stille‹, bei der über Nacht an die fünfundzwanzigtausend Einwohner von Ambra spurlos verschwanden. Keiner weiß, was da genau geschehen ist, aber man munkelt, dass es sich bei der Stille um einen Racheakt der Grauhüte handelte. Wie harmlos & unzivilisiert oder durchtrieben & mächtig die Grauhüte wirklich sind, ist ein heftig umstrittenes Rätsel für die Bewohner von Ambra. — Ambra selbst ist berühmt berüchtigt für seine Pluralität. Neben den größten monotheistischen Gemeischaften – der quasi-katholischen Truffidischen Kirche und dem rattenverehrenden Maniziismus – tummeln sich in Ambra die Anhänger hunderter verschieder Kulte und Sekten. Lediglich bei den Ausschweifungen des jährlichen Festes des Süßwasserkalmars kommt es immer wieder zu unfeinen Gewaltausbrüchen. Mit schon an religiöse Inbrust gemahnender Heftigkeit verehren die Bewohner von Ambra ihre Künstler und Gelehrten (zum Beispiel den Komponisten Voss Bender oder den Maler Martin See). Die großen politischen und gesellschaftlichen Spannungen werden gespeißt durch die Reibungen zwischen dem Stadtstaat Ambra und seinen Nachbarn (z.B. dem Kalifat des Westreiches, sowie den vielen zersplitterten Überbleibseln des zerbrochenen Saphantenreiches), sowie durch die Konkurrenz der beiden dominantesten Handelshäuser: den Kattenabkömlingen ›Hoegbottem & Söhne‹ und den von der Stadt Morrow operierenden ›Frankwrithe & Lewden‹.}

Keineswegs abwegig ist die These, dass »Shriek«, was seine Struktur betrifft, die leichtere Erstlektüre die Welt von Ambra betreffend ist. Verglichen mit dem aus mehreren Kurzgeschichten, einem wilden Anhang-Mischmasch und einem Glossar bestehenden »SDH&V« ist »Shriek« nämlich eigentlich ein Spaziergang. ›Eigentlich‹, denn auch diesmal ließ sich Edelfeder Vandermeer einiges einfallen, um dem Roman eine spezielle Komplexitätsglasur zu verleihen.

Keineswegs abwegig ist die These, dass »Shriek«, was seine Struktur betrifft, die leichtere Erstlektüre die Welt von Ambra betreffend ist. Verglichen mit dem aus mehreren Kurzgeschichten, einem wilden Anhang-Mischmasch und einem Glossar bestehenden »SDH&V« ist »Shriek« nämlich eigentlich ein Spaziergang. ›Eigentlich‹, denn auch diesmal ließ sich Edelfeder Vandermeer einiges einfallen, um dem Roman eine spezielle Komplexitätsglasur zu verleihen.

Größte Auffälligkeit und Umstädlichkeit ist, dass der Text des Romanes von zwei Personen — Janice Shriek und ihrem vier Jahre jüngeren Bruder Duncan — verfasst und von dem Herausgeber Sirin redigiert wurde. Die alte Janice hat sich in einem Hinterzimmer der Kneipe ›Spore des Grauhuts‹ breit gemacht und tippt dort auf einer Schreibmaschine (siehe Umschlagsbild) ein Nachwort zu dem letzten Buch ihres Bruders: »Hoegbottoms Führer zur Frühgeschichte der Stadt Ambra«. Wobei ›Nachwort‹ eine Bezeichnung ist, die Janice selbst im Laufe des Textes anzweifelt, denn das, was sie da schreibt, ist weit mehr als das. Ihr Text ist:

- ein anklagend-verzeihender Nachruf auf ihren vor einiger Zeit verschwundenen Bruder und eine rotzig-sentimentale Autobiographie;

- eine gallige Abrechnung mit all jenen, die Duncan und sie im Lauf der Jahre zu Außenseitern der Ambra-Gesellschaft gemacht haben;

- eine wütende Eifersuchtsspuckerei gegen Duncans ehemalige Studentin, einzige Geliebte und spätere Konkurrentin Mary Sabon;

- ein Zeitzeugenschaftsbericht aus der schrecklichen Zeit des ›Krieges der Häuser‹;

- eine Selbstbefragung dazu, was Wahrheit ist, ein Versuch sich schreibend Klarheit zu verschaffen, über die nächsten Schritte auf dem eigenen Lebensweg;

- und ›last but not least‹ eine Liebeserklärung an ihre Heimatstadt Stadt Ambra.

Janice hat ein wildes Leben als umtriebige Gesellschaftsnudel hinter sich. Anfangs wollte sie Malerin werden, doch mangelte es ihr dafür an Disziplin und (ihrer eigenen Ansicht nach) an kreativem Genie. Ihre Karrieren als Kunstgeschichtlerin und Journalistin versandeten ebenso. Aber als Inhaberin der ›Galerie der Verborgenen Faszinationen‹ hatte sie Erfolg, erfuhr Respkt als Programmatikerin und Vermarkterin der Neuen Kunst (einer Mischung der besten Aspekte von Impressionismus und Symbolismus) und war eine Zeitlang berühmt-berüchtigt dafür, die auschweifensten und ungewöhnlichsten Parties von ganz Ambra zu organisieren.

Nun hat der verschwundene Duncan das von Janice im Schreibrausch in kurzer Zeit verfasste Manuskript in die Finger bekommen und konnte sich nicht zurückhalten, seine Schwester zu kommentieren. Durch seine {in geschwungenen Klammern stehenden} Anmerkungen wird aus dem launisch erzählten Text von Janice ein indirekter Dialog zwischen Geschwistern. Duncans meist knappe Kommentare bilden wegen ihres nüchterneren Tons einen Kontrapukt zur ungedändigt subjektiven Schreibe seiner Schwester. Kein Wunder, denn Duncan ist ein Vollbluthistoriker der die Recherche anhand von Originalquellen und vor Ort bevorzugt und dabei keine Kompromisse kennt. Seit er als kleiner Bub bei einer Touristenführung durch den Untergrund von Ambra einem Grauhut begegnete, ist es um ihn geschehen. Von da an setzt er das Lebensprojekt seines Vaters Jonathan (ebenfalls ein Außenseiter-Historiker) fort, nämlich die Wahrheit über die Vergangenheit von Ambra zu ergründen, und welche Rolle die Pilzwesen dabei inne haben. Mit seinem ersten Buch steigt Duncen zum neuem umstrittenden Jungstar der Geschichtspublizistik auf, obwohl, nein gerade weil der oberste Führbitter der Truffidischen Kirche das Werk mit einem Bann belegt. Doch auch Duncans Karriere verläuft unstet und ist von Misserfolgen gezeichnet.

Zu den Höhepunkten des Buches gehört, wie Duncan sich ab seinem zwanzigsten Lebensjahr aufgrund einer mysteriösen Pilzinfektion allmählich verwandelt; wie sein Leben von seiner Besessenheit mit den Geheimnissen der Vergangenheit und seinen langen Forschungswanderungen im Untergrund von Ambra geprägt wird; wie sich seine anfangs wildromantische Liebe zu Mary Sabon in bittertragische Quälerei wandelt.

Mit dem Beginn der zweiten Hälfte des Buches tritt dann der Krieg der Handelshäuser in den Vordergrund der Geschehnisse, und es ist keine Untertreibung festzustellen, das Vandermeer hier mit großem Geschick und Engagement unter anderem die zeitgenössischen Stimmungen seit dem Beginn der US-Interventionen im Irak und des ›War On Terror‹ verarbeitet. (Siehe hierzu auch Vandermeers Essay »Politics in Fantasy« (in »Emerald City« # 125, Januar 2006), Deutsch von Klaas Ilse als »Politik und Fantasy« in »Pandora« # 1, Frühjahr 2007.)

Für Leser, die mit sogenannten ›literarischen‹ Büchern vertraut sind, dürfte der assoziative Stil von Janice (und die unterbrechenden Kommentare Duncans) keine besondere Herausforderung darstellen. Im Großen und Ganzen bemüht sich Janice zwar um eine chronologische Ordnung der Ereignisse, doch Erinnerungen sind nun mal keine gefühlslose Angelegenheit, schon gar nicht bei einer so leidenschaftlichen Person wie Janice Shriek, und so werden wir Leser Zeuge, wie Janice sich von ihren Emotionen zu Vorgriffen und Rückblenden verleiten läßt. Mehrmals hält Janice inne und muss »von vorne beginnen«, muss um Gewissheit ringen und das führt dazu, dass der Leser (in meinem Fall im Guten) verunsichert wird. Für Genreleser, die auf klar erkennbare, von Äktschen und deutlich benannten Quest-Zielen geprägte Spannungsbögen getrimmt sind, mag das mühselig zu lesen sein. Ich selber kann entsprechenden Klagen zur vermeindlichen Spannungslosigkeit nicht zustimmen. »Shriek« war für mich eine aufregende und zugleich sehr berührende Lektüre. Und wie schon bei »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« kann ich nur über die Größe, Buntheit und Originalität des Weltenentwurfes von Jeff Vandermmer staunen.

•••

Jeff Vandermeer: »Shriek« (2006), 489 Seiten, (zwei Teile mit 10 und 7 Kapiteln, 135 Abschnitte); 3 Abbildungen; übersetzt von Hannes Riffel; Klett-Cotta (Broschur) 2008; ISBN: 978-3-608-93778-7.

•••

LINK-SERVICE:

- Hier geht es zur englischsprachigen Buch-Website mit Ausszügen, Links zum »Shriek«-Kurzfilm und zur Sonderausgabe mit CD der australischen Gruppe »The Church«.

- Zu Thomas Klingenmaiers Kurz-Rezi für die »Stuttgarter Zeitung«.

- Hier eine Kostprobe für den Prosawahn, den Vandermeer zu verstalten vermag. Duncan Shriek wird wegen seines jüngsten Manuskriptes ins Büro des Verlagsleiters von Frankwrithe & Lewden, Herrn L. Gaudy gerufen, der ihm dann die »Größte Ablehnung« vor den Latz knallt. Da dieser Monolog auf Englisch frei verfügbar ist, denke ich, dass es nur fair ist, diese Passage hiermit auch Deutschen Lesern, der Länge halber als ersten Kommentar zu dieser Rezension, als Schmankerl anzubieten (Deutsche Ausgabe Seite 61f).

China Miéville: »The City & The City«, oder: Mördersuche hüben, drüben und dazwischen

Überarbeitet und erweitert um kurze Besprechung der BBC-Verfilmung von 2018 in meinem neuen Blog »molochronik reloaded«.

Hier geht es zum ganzen Eintrag.

Thomas Plischke: »Die Zwerge von Amboss«, oder: Oh Schreck, Band eins von sieben!

Eintrag No. 548

EDIT-ERGÄNZUNG: Im dem Roman gewidmeten Thread bei

»Bibliotheka Phantastika« wies ich auf meinen Blogeintrag hin und kurz darauf hat

Ole Johan Christiansen (=

›Buecherwyrm‹) meine

›Rezension‹ als mangelhaft bekrittelt. Im Zuge des Austauschs mit Ole im Forum eröffnete er mir einige interessante Einblicke zu den Intentionen der geplanten

»Die Zerrissenen Reiche«-Reihe. — Ole mockierte sich nicht ganz unberechtigt über die Erstfassung dieser Rezi, auch wenn ich keineswegs mein Daumen runter zum Buch

›nur‹ an dem in meinen Augen mißlungenen sprachlich-metaphorischen Stil aufhänge. Zwecks Feinjustierung wurde diese Rezension um einige persönliche Schlenkerer ergänzt (die aber Molochronik-Stammlesern bekannt sein dürften).

Der Roman »Die Zwerge von Amboss« wird viel gelobt. Viele finden ihn deshalb doll, weil (angeblich) die üblichen rassischen Fantasy-Klischees ›konsequent‹ weiterentwickelt wurden. Mein Wohlwollen erntet das Entwicklerteam von »Die Zerrissenen Reiche« – Thomas Plischke und Ole Johan Christiansen – für ihre Ambition, Fantasy gegen den Strich zu bürsten und durchaus erkennbar (aktuelle) politische Probleme zu bespiegeln. Da ich vor Jahren selbst ein paar Fantasy-Pulpstories in der Amateurliga geschrieben habe, weiß ich wie schwer es ist, Fantasymaterial zu entwickeln das die Ketten der Fantasy-Hardcoretraditionalisten abschütteln will, beziehungsweise (allgemein nicht nur Fantasy betreffend) wie knifflig und anstrengend es ist, überhaupt zu wissen, was und worüber man schreiben will, welcher Art von Charakteren man Leben einhauchen möchte, welche Fragen, Probleme, Spannungen man auswählt, um daraus eine Handlung zu entwickeln. Auch wenn ich selber derzeit keinerlei Absichten hege, einen Fantasystoff zu schaffen, habe ich Respekt für alle Autoren, die den Fleiß und die Entschlusskraft inne haben, ihren Fantasyweltenbau durchzuziehen und ein Manuskript zu vollenden. Trotzdem lese ich dann die Früchte solcher Anstrengungen mit so etwas wie einen Blick durch die Konkurrenzbrille, da ich eben einige Jahre reichlich sowohl allein als in Gruppenarbeit an Fantasyweltenbauten gebosselt habe.

Der Roman »Die Zwerge von Amboss« wird viel gelobt. Viele finden ihn deshalb doll, weil (angeblich) die üblichen rassischen Fantasy-Klischees ›konsequent‹ weiterentwickelt wurden. Mein Wohlwollen erntet das Entwicklerteam von »Die Zerrissenen Reiche« – Thomas Plischke und Ole Johan Christiansen – für ihre Ambition, Fantasy gegen den Strich zu bürsten und durchaus erkennbar (aktuelle) politische Probleme zu bespiegeln. Da ich vor Jahren selbst ein paar Fantasy-Pulpstories in der Amateurliga geschrieben habe, weiß ich wie schwer es ist, Fantasymaterial zu entwickeln das die Ketten der Fantasy-Hardcoretraditionalisten abschütteln will, beziehungsweise (allgemein nicht nur Fantasy betreffend) wie knifflig und anstrengend es ist, überhaupt zu wissen, was und worüber man schreiben will, welcher Art von Charakteren man Leben einhauchen möchte, welche Fragen, Probleme, Spannungen man auswählt, um daraus eine Handlung zu entwickeln. Auch wenn ich selber derzeit keinerlei Absichten hege, einen Fantasystoff zu schaffen, habe ich Respekt für alle Autoren, die den Fleiß und die Entschlusskraft inne haben, ihren Fantasyweltenbau durchzuziehen und ein Manuskript zu vollenden. Trotzdem lese ich dann die Früchte solcher Anstrengungen mit so etwas wie einen Blick durch die Konkurrenzbrille, da ich eben einige Jahre reichlich sowohl allein als in Gruppenarbeit an Fantasyweltenbauten gebosselt habe.

In »Die Zwerge von Amboss« steht die typische Bergbau- und Schmiederasse im Mittelpunkt der Handlung und an der Spitze des Wettstreits der Völker, weil der Zwergenbund über entscheidende Vorsprünge bei Rohstoffzugang und wissenschaftlichen Innovationen verfügt. Die meisten Zwerge haben sich der (atheistischen) Vernunft verschrieben und allem Aberglauben (z.B. die Geister der Ahnen betreffend) abgeschworen. Allerdings ist das ›Brudervolk‹ der Zwerge, die Halblinge, für alle entscheidenden ministerial-sekretärischen Aufgaben (einschließlich der inneren Sicherheit) zuständig. Begründet wird diese reichlich machtvolle Sonderstellung der Halblinge in diesem ersten Band nicht, und entsprechend schwachsinnig erscheint mir dieses Konzept, aber hey: das ist immerhin ›Fantasy‹, das lustige Genre, in dem man alles mögliche nach Rassen sortiert. Also: Zwerge machen den Staat, Halblinge den Strippenzieherstaat im Staate.

Viele Zwerge sind zwar mächtig, wohlhabend, leben in prächtigen Häusern und feiern aufwändige Jahresriten in den großen Städten (was in meiner Lesart ne matte Satire z.B. auf die DDR und andere sozialistische Systeme abgibt), aber das Volk wird immer unzufriedener. Zu den Hauptthesen des Romanes gehört, dass die wissenschaftlichen und produktionstechnischen Fortschritte in den Manufakturen zwar für mehr Wohlstand und Ertragssteigerung sorgten, aber auch dazu führten, dass weniger Arbeitskräfte gebraucht werden, weshalb viele Zwerge ohne Job und Einkommen, zumindest ohne wirkliche gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten zurückbleiben. Menschenflüchtlinge vom südlichen Kontinent der Zerrissenen Reiche, wo seit langem religiös motivierte Konflikte wüten, übernehmen die Rolle der unwillkommenen Einwanderer, Asylanten und Emigranten. — Leider setzt der Text des Romanes diese Ideen (für mich) vor allem mittels einer Anhäufung simpler Stammtischparolen, affiger Poserattitüden und (vor allem) schlechter Schreibe um.

In der Tat bin ich am heftigsten dadurch verstört, wie schlecht der Roman geschrieben ist. Oder haben sich gewisse Manierismen in einigen Rollenspiel- und Fantasy-Kreisen mittlerweile derart eingeschliffen, dass sie gar als Tugenden guten Erzählens gelten können? Da das Buch von vielen so gelobt wird, muss wohl zweiteres der Fall sein.

Dem für mein Empfinden rand- und bandlosen Metaphern-SalatMatsch widme ich mich noch ausführlicher in den Kommentaren zu diesem Haupteintrag, hier aber ein erstes Beispiel aus dem Prolog des Romanes, wenn wir den Zwergenherrscher Gorid Seher bei seiner Morgentoilette begleiten: Zahnschmerzen werden da beschrieben als ›dumpfer, pochender Schmerz, als habe sich eine Made in seine {Gorid Sehers} Wange eingenistet und fräße sich dort nun langsam dick und satt‹. Diese Prolog-Zahnschmerzen gemahnen zudem den Zwergenherrscher daran ›was er sich und seinen Volk bald an Opfern abverlangen würde‹.

Vielleicht rührt der gar so schlechte Eindruck, den dieser Roman bei mir macht, daher, dass ich zugleich einen großen Meister der gut geschriebenen (trashigen) Genre-Phantastik genieße: nämlich Kim Newman und sein »Die Vampire« (= Sammelband mit den drei Romanen »Anno Dracula«, »Der Rote Baron« und »Dracula Cha-Cha-Cha«). — Außerdem habe ich dieser Tage wieder mal ausführlicher in Michael Moorcocks ›Studie über epische Fantasy‹ – »Wizardry & Wild Romance« – geschmökert, und darin kommentiert Moorcock kritisch, wie die derivativen, glättenden und schematisierenden Praktiken der ›Spin off‹- und Rollenspiel-Kulturindustrie mit dem Ideenmaterial der ›Fantasy-Gründungsväter‹ (z.B. Tolkien, Howard, Leiber, Anderson) umgehen.

Wie gesagt folgt später noch entnervend viel mehr zu meinem Mißfallen aufgrund des sprachlich-stilistischen ›Sounds‹ von »Die Zwerge von Amboss«.

Jetzt erstmal Anmerkungen zum Inhalt.

Erste Hauptfigur ist der schon etwas ältere Ermittlerzwerg (›Sucher‹ genannt) Garep Schmied, der in der Stadt Amboss (Zentrum der Waffenindustrie) den Mord an einem Komponisten (und später anderen Opfern einer vermeindlich menschlichen Terroruntergrundtruppe) aufklären soll. Garep ist für mich ein wandelndes Abziehbild: ein grimmiger Ermittler, verbittert, weil seine Lebenspartnerin vor vielen Jahren starb und Garep mit der allseits aus anderen Fantasystoffen vertrauten Zwergendunkelsicht dem Erkalten ihrer Leiche zusehen musste (was ihn nebenbei bereits – schwuppdiwuppdi – zum großen Meister dieser Zweitsicht gemacht hat). Gareb betäubt seinen Welt-/Herzschmerz mit Drogen (Blauflechten), gilt aber trotzdem (wiederum ziemlich unbegründet) als einer der besten Sucher überhaupt (trotzdem hat er erstaunlicherweise noch nie etwas von durch von Menschen und Zwergen betriebenen Schmugglerringen gehört, welche die strengen zwergischen Ausfuhrverbote für Zwergenwaffen unterlaufen). Wenigstens läßt ihn sympathisch erscheinen, dass Garep anders als sein übereifriger Assistent Bugeg nicht viel auf das Hetzgerede der Massenmedien (›Rufer‹ genannt) über die ach so lästigen, faulen und parasitären Menschenflüchtlinge gibt. — Immerhin ein guter Ansatz der ersten Garep-Kapitel ist, dass hier Fantasy in Form eines städtischen Krimi geboten wird. Schade nur, dass weder die Stadt Amboss noch die Krimiathmo wirklich gut rüberkommt. Der Großteil der ersten Krimikapitel besteht aus ungelenken, überfrachteten Dialogen zwischen dem skeptisch-kaputten Garep, und seinem überambitionierten Assistenten Bugeg. — Garep gibt den an seinen eigenen Entscheidungen zweifelnden, tragischen Helden ab, komplett mit Junkie-Einlagen und gelegentlichen wehmütigen Momenten, wenn er seine selbstgewählte Einsamkeit in Frage stellt und sich nach Liebe sehnt.

Zweite Hauptfigur ist ein Mensch namens Siris, der in Gebirgsausläufern auf dem südlich des Zwergenbundes gelegenden Kontinents der Zerrissenen Reiche ein Leben als Monsterjäger führt. Hier sollen offensichtlich die nach Fantasy-Äktschn dürstenden Lesererwartungen gestillt werden. Dafür scheint ein einsam umherziehender, eine (in diesem Fall statt eines magischen Schwertes) zwergische Bratzschusswaffe tragender (Leone-Western-cooler) Ledermanteltyp perfekt geeignet. Die ersten Kapitel mit Siras, wenn er auf der Jagd auf ein Greifen-Pärchen ist, sind aber für meinen Geschmack einfach nur auffällig undurchdacht. Da schreibt dieser Siras zum Beispiel ein Jagdtagebuch, in welchem er (angeblich) nützliche Infos für spätere Aufträge bewahren will (über verschiedenes Monster-Großwild, dessen Verhalten und wie man es am besten erlegt). Aber was bekommen wir als Auszüge zu lesen? Oberflächliche Vermutungen und sehr skizzenhafte Notizen zu den Monstern, dafür aber massig persönliche Befindlichkeiten, schwurbelig formulierte Erinnerungen zu Siris Kindheit, viel vages Emo-Zeug. Später, auf Seite 226 wird mal erwähnt, dass Siris seit gut 10 Jahren dieses Tagebuch führt. Selbst wenn das Buch A-4 bis A-3 groß wäre und 500 Seiten hätte, könnte der Siris seine wortreichen Aufzeichnungen gar nicht sooo klein schreiben, dass bei seiner Logorhoe EIN Tagebuch reichte. — Dann, beim Kampf Mann gegen Greif gerät einiges vollends aus den Fugen. Da finden sich in einer Bergsiedlung einer von Unbekannten hingemetzelten Frömmlergemeinschaft ›eiserne Pflanzenstangen‹ (Rohstoffknappheit an Eisen kennen die wenigsten Klischeefantasywelten und so scheint selbst eine kleine Siedlung über derart viel Eisen zu verfügen, dass man Pflanzenstangen daraus macht) und ordentliche Vorgartenbeete. Das von Siras mit zwei Schüssen verwundete und flugunfähig gemachte Monster attakiert zuerst seinen Bedränger, nur um dann plötzlich und reichlich grundlos wieder von ihm abzulassen.

Siris hielt den Stil des Spatens umklammert und hoffte auf ein Wunder. {…} Nach bangen Minuten, die Siris wie eine halbe Ewigkeit vorkamen, entschärfte sich die Lage für ihn. Der Greif schickte ein letztes drohendes Fauchen in seine Richtung, um sich dann mit vorsichtigen Schritten rückwärts in Bewegung zu setzten. {…} Offenbar war man vor den Nachstellungen eines Greifen, der Beute geschlagen hatte, verhältnismäßig sicher, sofern man nur einen gewissen Abstand zu dem Räuber einhielt und ihn nicht reizte.

Zweimal mit einer Zwergenwumme auf einen Greifen ballern und ihm eins mit nem Spaten übern Schnabel dreschen gilt hier wohl nicht als reizen. — Im weiteren Verlauf des Romanes dient Siris vor allem als starker Muskel, wenn es gilt, Hindernisse zu überwinden indem jemanden aufs Maul gehauen wird, oder wenn hungrige Unterwegsmonster stressen. Zudem ist er der allen Aberglauben und Glaubensschmu abgeneigeste Charakter, ganz kampf- und überlebenserprobter Pragmatiker, und darf (ein paar Mal durchaus gelungen!) zur Erheiterung in ungeschicktem Zwergisch radebrechen.

Die dritte wichtige Hauptfigur der ersten Häfte ist der junge Zwerg Himek, ein so genannter ›Leiböffner‹ (ab und zu auch Heiler genannt, also ein in chirugischen Praktiken geübter Arzt), der zum Helfer des Zwergenwissenschaftlers Kolbner befördert wird. In einer geheimen Forschungseinrichtung assistiert Himek Kolbner bei dessen Experimenten zur Schaffung von superheldenmäßig aufgemotzen Halblingen (so ähnlich wie die militärischen Superkriegerlabore von William Stryker in der »X-Men«-Welt). Als Charakter fungiert Himek als Gegenpol zum vorurteilsverblendeten Bugeg. Himek hält die Ideale der zwergischen Aufklärungsvernunft hoch, will seinem ärztlichen Berurfsethos treu bleiben (sprich: seinen Patienten helfen statt sie für Experimente zu missbrauchen), und gerät dadurch immer mehr in Konflikt mit seinem Vorgesetzten Kolbner . — Kurz: Himek ist die positivste Identifikationsfigur, steht für normale (›menschliche‹) Durchschnittlichkeit vor allem dann, wenn er ab der zweiten Hälfte als Gefährte mit Siris unterwegs ist.

Ich kann mir vorstellen, dass aus »Die Zwerge von Amboss« ein durchaus lesenswertes Vergnügen hätten werden können, wenn es irgend jemanden gelungen wäre, die Autoren und den Verlag davon zu überzeugen, das Manuskript stilistisch zu polieren und vor allem zu straffen. Dann lägen mir statt 500 verlaberten Seiten voller ungeschickter Sprachwindungen und unplausibler Handlungswendungen nun ca. 320 Seiten mit knackig-süffiger epischer Fantasy vor.

{EDIT-ERGÄNZUNG: Beim Eingangs erwähnten Wortwechsel zwischen »Zerrissene Reiche«-Mitentwickler Ole Johan Christiansen und mir im Forum von »Bibliotheka Phantastika« kam es zu für mich überraschenden Einblicken, was die Intention und die Vermarktung des Buches angeht. — Ole wandte gegen meine Kritik des Metaphernmatsches ein, ich hätte ›den literarischen Stil‹ nicht erkannt, an den sich der Roman anlehnt, und er ist so freundlich, auf meine Frage nach der Natur dieses Stils zu antworten (von mir der Lesbarkeit wegen leicht formatiert hier wiedergegeben):

»Die Zwerge von Amboss«, ebenso wie die ganze Reihe, ist sprachlich deutlich an die englische Literatur des 19. Jahrhunderts mit ihren überbordenden Metaphern (insbesondere im Bereich der Tierwelt) und Sprache angelegt (denn in einem Fantasy-Äquivalent zur selbigen Zeit spielt die Reihe ja), wobei dies dann durch die derben Einschläge in Verbindung mit den tatsächlichen damaligen Lebensumständen gesetzt wird. Es ist also nicht so klinisch rein wie ein Dickens, vielmehr ist es eher (wie bei »Southpark« gesehen): »Dort lernt er alles, was ein Gentleman können muss: Tanzen, Säbelfechten und Fotzenlecken.«

Ich hab das dann zusammengedampft auf ›»Die Zwerge von Amboss« als »South Park«-derbe Fantasy-Parodie, geschmückt mit den antiquieten Sprach- und Metapherngirlanden des 19. Jhds?!?!‹

Das rückt den Roman freilich in ein ganz anderes Licht, und tatsächlich würde ich ihn anders beurteilen, wenn er mir (vom Verlag und besprechenden Fantasykreisen) entsprechend angepriesen worden wäre. Da nutzt auch Oles Erinnerung an die Weisheit ›Trust the tale, not the teller‹ nix. Aufmachung, Ankündigungen und Empfehlungen weisen den Eröffnungsband der »Die Zerrissenen Reiche«-Reihe aus als episches Fantasy-Abenteuer mit Krimi- und Politverschwörungselementen. — Derart irregeleitet, führte ich die (mich am stärksten mit Missfallen erfüllende) erzählerisch unökonomische Metaphernschwemme zurück auf (a) entweder Ungeschicklichkeit, oder (b) Unbekümmertheit der Autoren, oder (c) den Zuschnitt auf Lesererwartungen einer Fantasy-Zielgruppe, für welche die von mir bemäkelten Formeln und Klischees keineswegs Indizien für ›schlechten Geschmack‹ sind, sondern lesevergnügliche Qualitätsmerkmale. — Da in den positiven Rezis nirgendwo unterstrichen wird, dass »Die Zwerge von Amboss« vor allem als derb-satirisches Werk zu verstehen sind, sondern der Tenor dieser wohlwollenden Rezis eben meint, es würden Klischees fruchtbar ins Originelle und Spannende gewendet, zudem sogar angereichert mit kritischer politisch-gesellschaftlicher Relevanz, muss ich Vermutung (c) den Vorzug geben.}

Immerhin kann ich das Titelbild von Henrik Bolle loben. Richtig guter »Warhammer«-artiger Genre-Zwerg.

Hier geht es zum zweiten und dritten Teil meines Leseprotokolls mit den Beispielen für gewunden-lachhaften Metaphernbrei: »Sprachdurchfall & andere Grausamkeiten« / »Der Rest vom 500-Seiten Groschenheft«.

•••

Thomas Plischke (und Ole Johan Christiansen): »Die Zerrissenen Reiche 1: Die Zwerge von Amboss«; 35 Kapitel in zwei Abschnitten, eine Karte; 492 Seiten; Piper Taschenbuch; ISBN: 978-3-492-26663-5.

Thomas Pynchon: »Die Versteigerung von No. 49«, oder: Die Queste der Oedipa Maas

Eintrag No. 538 — Wie aufmerksame Molochronik-Leser wissen, bin ich zur Jahreswende 2007/2008 vom Pynchon-Fieber erfasst worden, weiland ich damals die englische Ausgabe von »Against the Day« (2006, Deutsch 2008 als »Gegen den Tag«) verschlang. Mittlerweile habe ich mir alle sechs Romane dieses erstaunlichen Schriftstellers zugelegt, sowohl auf Deutsch, als auch auf Englisch.

Eintrag No. 538 — Wie aufmerksame Molochronik-Leser wissen, bin ich zur Jahreswende 2007/2008 vom Pynchon-Fieber erfasst worden, weiland ich damals die englische Ausgabe von »Against the Day« (2006, Deutsch 2008 als »Gegen den Tag«) verschlang. Mittlerweile habe ich mir alle sechs Romane dieses erstaunlichen Schriftstellers zugelegt, sowohl auf Deutsch, als auch auf Englisch.

»Gegen den Tag« (= GDT) ist aufgrund seines Umfangs von über 1000 Seiten, der verwirrenden Figurenvielzahl und der thematischen Breite sicherlich nicht unbedingt der die beste Eintrittskarte zu Pynchon Prosawelten (auf den ersten Blick zumindest, denn bei mir hat das dicke Ding ja voll gezündet). Allerdings kann ich sagen, dass verglichen mit Pynchons bekanntesten, von mir erst etwa zu einem Drittel bewältigtem Werk »Gravity’s Rainbow« (1973, Deutsch 1981 als »Die Enden der Parabel«), GDT ein zwar langer, aber bequem zu absolvierender Spaziergang ist.

Nun aber zu meiner zweiten abgeschlossenen Pynchon-Lektüre, »The Crying of Lot 49« (1966, Deutsch 1973 als »Die Versteigerung von No. 49«). Der oftmals ausgesprochenen Empfehlung, dass dieser (zweite) Roman von Thomas Pynchon (1937) den bekömmlichsten Einstieg in sein Werk bietet, kann ich von meiner bisherigen Warte aus voll und ganz zustimmen. Hier lernt man auf kurzer Strecke in sechs Kapiteln bereits die wichtigsten Themen, atmosphärischen Facetten und erzählerischen Kniffe dieses Autors kennen.

Bei »The Crying of Lot 49« handelt es sich grob gesagt um eine Konspirations-Räuberpistole. Oedipa Maas, die Heldin des Mitte der 1960ger-Jahre angesiedelten Romans, erfährt nach dem Tod ihres Ex-Geliebten, dass sie von diesem steinreichen Immobilien- und Industrie-Mogul Pierce Inverarity zur Testamentsvollstreckerin bestimmt wurde. Um dieser angesichts des riesigen Vermögens ungeheuren Aufgabe gerecht zu werden, beginnt Oedipa eine Recherche-Rundreise durch Kalifornien und stößt dabei im Zusammengang mit einer Briefmarkensammlung aus dem Nachlass des Verstorbenen, auf die undurchschaubare Verschwörung eines Post-Untergrundnetzwerkes, des Tristero-Systems. Ihren Anfang nahm diese geheimnisumrankte Organisation irgendwann in den Wirren der europäischen Geschichte, als sich die Tristero-Intriganten dem Thurn & Taxis-Monopol der Briefzustellung entgegenstellten. Die Fährte dieses Ringens zwischen staatstragenden Kommunikations-Monopolisten und anarchistischen Tristero-Rebellen zieht sich durch die Jahrhunderte bis hin in Oedipas Lebenswelt. Einmal darauf aufmerksam geworden, entdeckt sie überall die geheimen Tristero-Zeichen, z.B. das Akronym W.A.S.T.E. auf als Mülleimern getarnten Tristero-Briefkästen, komische Schreibfehler auf Pots- Poststempeln, oder ein Symbol, das ein durch einen Dämpfer unnütz gemachtes Posthorn zeigt. — (Es besteht für mich kein Zweifel, dass Pynchons Charadenspiel-Thematik inspirativ auf nachfolgende Fiktionen wie die »Illuminatus!«-Trio (1975, Deutsch 1977) von R. A. Wilson & Robert Shea, oder Umberto Ecos »Das Fouccaultsche Pendel« (1988, Deutsch 1989) eingewirkt hat.)

Oedipa versucht sich gegen Ende des Buches einen Überblick zu ihrem Dilemma zu verschaffen, und kommt auf folgende vier Möglichkeiten (S. 189 f; Zitatangaben nach der Deutschen Taschenbuchausgabe):

Oedipa versucht sich gegen Ende des Buches einen Überblick zu ihrem Dilemma zu verschaffen, und kommt auf folgende vier Möglichkeiten (S. 189 f; Zitatangaben nach der Deutschen Taschenbuchausgabe):

- … dass sie wirklich einen ›geheimen Schatz‹, ein…

… Nachrichtennetz, über dessen Drähte eine ganz schöne Menge von Amerikanern aufrichtig miteinander kommuniziert, während sie ihre Lügen, ihr routinemäßiges Geschwätz {…} dem offiziellen Verteilersystem der Regierung anvertrauen …

… entdeckt hat;

- … dass sie sich das nur einbildet;

- … dass sie auf einen elaborierten Komplott-Ulk ihres verstorbenen Liebhabers Pierce Inverarity hereingefallen ist, der Dank seiner weitreichenden Mittel in der Lage war, Spuren zu fälschen und Darsteller anzuweisen Oedipa etwas von der Tristero-Verschwörung vorzugaukeln;

- dass sich Oedipa diesen Komplott-Ulk nur einbildet

Die Auflösung werde ich hier natürlich nicht verraten und ich warne davor, im Netz danach zu suchen, denn das Vergnügen, welches die letzten Zeilen des Romanes bieten, ist zu köstlich, um es sich ver-spoilern zu lassen.

Lebhaft und abwechslungsreich gestaltet sich die Lektüre des Romans durch die Kombination von episodischen und verschachtelten Erzählens. Episodisch, weil wir Oedipa bei ihrer Queste begleiten (und das Buch bietet vergnügliche Auftritte von Durchgeknallten, Außenseitern und Exzentrikern); verschachtelt, weil immer wieder kürzere und längere Abzweigungen vom Hauptstrang genommen werden, z.B. wenn Abenteuerspielfilme des Kinderfernsehens, blutige jakobinische Theaterstücke parodiert, oder historische Ausflüge zur Tristero-Verschwörung dargeboten werden.

Sprachlich trumpft das Buch auf, indem es sowohl satirische Übertreibungskunst und slapstickhaftes Blöden meistert (z.B. wenn Oedipa sich mit dem Anwalt von Pierce Inverarity in einer zum Seitensprung ausartenden Motel-Nacht auf eine Partie Strip Botticelli einläßt und eine außer Kontrolle geratene Haarspraydose für totales Chaos sorgt), es auch vermag, die fragileren Tonlagen des Grübelns, Zweifelns und Sinn-Strebens der Heldin anzustimmen.