Archiv: #7Tage7Cover/#7Days7Cover

Neuer »molochronik reloaded«-Eintrag mit den gesammelten Tweets zur #7Tage7Cover/#7Days7Cover-Twitter-Challenge.

Neuer »molochronik reloaded«-Eintrag mit den gesammelten Tweets zur #7Tage7Cover/#7Days7Cover-Twitter-Challenge.

•••••

Willkommen bei meinem Jahresrückblick zu den edelsten Zeitverschwendungen, der explosivsten Unterhaltungsmunition, lindernsten Seelenmedizin & potentesten Bewusstseinshanteln des Jahres 2013.

Überflüssig zu erwähnen – aber sicherheitshalber hier noch extra betont –, dass dies meine persönlichen Favoriten des Jahres 2013 sind, & ich deshalb mit GOttgleicher Objektivität alle anderen Bestenlisten zunichte mache. Wenn Eure Lieblinge hier nicht aufgeführt werden, könnt Ihr ja zur Abhilfe Haare raufen & mit den Zähnen klappern. Vielleicht bringts ja was.

Titel, die ich nicht gesehen, gelesen, gehört oder gespielt habe, bleiben natürlich aussen vor. Vor allem bei den Filmen & Games wurde ich vieler Sachen, die mich brennend interessiert hätten, 2013 noch nicht habhaft (ganz besonders bitter beklage ich, dass der neuste in Deutschland anlaufende Ghibli-Zeichentrickfilm »Der Mohnblumenberg« in der ach so mondänen Metropole Frankfurt grad mal eine Woche in den Kinos war).

Die Sortierung folgt diesmal dem Alphabet (nach Autorennachnamen oder Titel), die Reihenfolge stellt also in sich keine Wertung dar (besondere Hervorhebungen wurden in die Kurzbeschreibung integriert).

•••••

Zum ersten Mal die Sparte ›Games‹ & hier kommt die alphabetische Sortierung voll sinnvoll zum Zug, denn mich bei diesen Titel entscheiden zu müssen, welches nun die anderen überragt, ist mir unmöglich. Alle Gold!

Mit Folgendem will ich nun nicht die deutsche Übersetzung von Thomas Pynchons »Vineland« (engl. 1990 / dt. 1993) durch Dirk van Gunsteren schlecht reden. Im Gegenteil: ich will zeigen, wie gemein und fizzelig die Fallen sein können, die man als Übersetzer meistern muss.

Habe schon auf Twitter kurz vermeldet, dass van Gunsteren einen speziefischen Ausdruck aus »Star Trek« (am öftesten verwendet in der Serie »The Next Generation«, 1987-1994) nicht erkannt und entsprechend holperig klingend übersetzt hat.

#Pynchon #Vineland S. 140: Gunsteren übersetzte ›Prime Directive‹ (#StarTrek) mit ›Grundregel des Ordens‹. Auch die besten bau’n mal Mist.

— molosovsky (@molosovsky) November 11, 2013

Obwohl ich als Übersetzer-Kollege nicht finde, dass man dem van Gunsteren einen Vorwurf machen kann, so wundert sich der SF- und Phantastik-Fachdepp in mir schon, dass Dirk bei der Dichte an Zaunpfahlwinkbegriffen nicht der vage Verdacht gekommen ist, dass Pynchon nicht nur allgemein beliebige Science Fiction-Metaphern aneinanderreiht, sondern eben ganz gezielt auf eine bestimmte SF-Sprache anspielt.

Hier die Originalpassage aus Chapter 8 von »Vineland« (Vintage Paperback-Ausgabe mit dem feinen Coverschmuck von Yuko Kondo), S. 110. Zaunpfahl-SF-Begriffe untertrichen hervorgehoben:

Und hier die deutsche Fassung (Rowohlt Taschenbuch, 6. Auflage 2007), S. 140. Gleiche Hervorhebungsmethode wie oben:

Eintrag No. 725 — Derweil nur die Links. Leider sehe ich mich nicht vor Freitag dazu kommen, auch etwas über die Lektüren und Filmsichtungen der vergangenen 14 Tage zu schreiben.

Nur soviel auf die Schnelle: »Blödmaschinen« von Georg Seeßlen und Marcus Metz war für mich die ganzen vielen 780 Seiten spannend und ertragreich. Absolute leseempfehlung meinerseits.

Und das neue Opus von Terrence Malick, »Tree of Life«, gefällt mir zwar nicht ganz so gut wie »Thin Red Line« und »The New World«, führt aber dennoch exzellent vor, wie toll, tief und kunstvoll Kino sein kann.

Hier die Rückblick-Links, teilweise auf Hau-Ruck-Art.

Netzfunde

(Deutschrachige) Phantastik-Links

Zuckerl

••••• Flattrn Sie diesen Eintrag, wenn Sie der Meinung sind, dass er etwas wert ist.

Eintrag No. 662 — Film: Hinke ja arg weit hinterher, was das Liefern von Film-Rezis oder zumindest Film-Kurzreszis angeht. Also hohle ich mal nach, zumindest von meinen jüngsten Kino-Besuchen zu berichten

Vor ca. zwei Wochen war ich in »Ponyo – Das große Abenteuer am Meer«, und wieder mal bin ich überwältigt von der Macht, die ein ›Studio Ghibli‹-Film über mich hat. Der Film richtet sich unverkennbar zuerst mal an Kinder von etwa 4 bis 7 Jahren, aber wie meine Begleiterin Andrea so trefflich sagt: »Bei einem Miyazaki-Film dauert es etwa zwei Minuten, und ich bin wieder am Staunen wie eine Fünfjährige«. Wie immer bin ich mitunter am meisten von den stillen Momenten fasziniert, wenn ›eigentlich‹ nix passiert. Die kann Regisseur Miyazaki inszenieren, wie kaum jemand sonst. Und fast das Herz gesprengt hat mir natürlich der große Äktschn-Höhepunkt, wenn Ponyo auf wilden Meerenwogen parallel zum einem Auto der Küstenstraße folgt.

— Kurz: ca. 9 bis 10 von 10 Punkten.

Vor ca. zwei Wochen war ich in »Ponyo – Das große Abenteuer am Meer«, und wieder mal bin ich überwältigt von der Macht, die ein ›Studio Ghibli‹-Film über mich hat. Der Film richtet sich unverkennbar zuerst mal an Kinder von etwa 4 bis 7 Jahren, aber wie meine Begleiterin Andrea so trefflich sagt: »Bei einem Miyazaki-Film dauert es etwa zwei Minuten, und ich bin wieder am Staunen wie eine Fünfjährige«. Wie immer bin ich mitunter am meisten von den stillen Momenten fasziniert, wenn ›eigentlich‹ nix passiert. Die kann Regisseur Miyazaki inszenieren, wie kaum jemand sonst. Und fast das Herz gesprengt hat mir natürlich der große Äktschn-Höhepunkt, wenn Ponyo auf wilden Meerenwogen parallel zum einem Auto der Küstenstraße folgt.

— Kurz: ca. 9 bis 10 von 10 Punkten.

Und dann hatte ich letzte Woche Gelegenheit, mir den neuen David Fincher »The Social Network« anzuschauen. Wieder erstaunlich, wie mühelos Fincher sich in einem neuem Genre tummelt. Im Grunde funktioniert »The Social Network« wie ein Theaterstück oder ein Woody Allen-Film. Leute sitzen herum und reden, nicht zu knapp. Der Film veranschaulicht gelungen, wie man als Macher eines Projekt getrieben wird von dem Verlangen, etwas gestalten und bewegen zu wollen, und natürlich, wie im Zuge des Begehrens, Ruhm und Geld anzuhäufen im juristischen Slalomlauf so manche Freundschaft auf der Strecke bleibt. Dass freundschaftliche Bindungen der Erschaffung einer sozialen Netzwerk-Plattform geopfert werden, ist nur die offensichtlichste Ironie des Filmes.

— Wertung: ca. 7 bis 8 von 10 Punkten.

Und dann hatte ich letzte Woche Gelegenheit, mir den neuen David Fincher »The Social Network« anzuschauen. Wieder erstaunlich, wie mühelos Fincher sich in einem neuem Genre tummelt. Im Grunde funktioniert »The Social Network« wie ein Theaterstück oder ein Woody Allen-Film. Leute sitzen herum und reden, nicht zu knapp. Der Film veranschaulicht gelungen, wie man als Macher eines Projekt getrieben wird von dem Verlangen, etwas gestalten und bewegen zu wollen, und natürlich, wie im Zuge des Begehrens, Ruhm und Geld anzuhäufen im juristischen Slalomlauf so manche Freundschaft auf der Strecke bleibt. Dass freundschaftliche Bindungen der Erschaffung einer sozialen Netzwerk-Plattform geopfert werden, ist nur die offensichtlichste Ironie des Filmes.

— Wertung: ca. 7 bis 8 von 10 Punkten.

Netzfunde

(Deutschsprachige) Phantastik-Funde

Zuckerl

Flattrn Sie diesen Eintrag, wenn Sie der Meinung sind, dass er etwas wert ist.

Eintrag No. 624 — In der Welt gehts zu wie eh und je: das Böse triumphiert, die Guten zagen herum und dazwischen lebts sich so lala, zumindest für uns hier im wohligen Norden (den meisten auf dem Planeten gehts ja bedeutend schlechter, wie der Empfindungspirat schon vor einiger Zeit deutlichst darzustellen wußte).

Einige Comics beim T3 geholt. — Yann & Olliver Schwartz, Spirou & Fantasio Spezial »Operation Fledermaus«: Nach »Potrait des Helden als junger Tor« das zweite Mal, dass ein Abenteuer der beiden klassischen franko-belgischen Comichelden im von den Nazis besetzten Brüssel spielt. Diesmal mit dollen Gastauftritt von »Tim & Struppi«-Bösewicht Dr. Müller als Folterscherge! — Andreas Platthaus hat letztes Jahr bereits zur Originalausgabe einen schönen Text in seinem F.A.Z.-Comicblog geschrieben: Nazis als Schießbudenfiguren.

Garth Ennis & Jacen Burrows, »Chronicles of Wormwood«: Wurde mir hier ja von Molochronikleser Miracleman empfohlen und brav wie ich bin, hab ich mir das Teil besorgt, auch wenn mir die Zeichnungen, vor allem die Kolorierung, nicht wirklich zusagen.

Brian Wood & Riccardo Burchielli & Ryan Kelly, »DMZ: Hearts and Minds«, Sammelband 8. Hatte noch keine Zeit, genauer reinzuschauen, außer, dass der Band die Hefte 42 bis 49, und damit zwei Stories, nämlich »No Future« und eben »Hearts and Minds« vereint.

Ansonsten immer noch mit Vergnügen dabei Ian Tregillis’ sein »Bitter Seeds« zu lesen.

NETZFUNDE

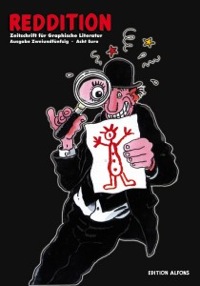

Seit ich als 17-jähriger seine Graphic Novel-Umsetzung von Leo Malets »120 Rue de la Gare« und ein paar Jahre später den einzigartigen Phantastik-Band »Hier Selbst« gelesen habe, bin ich ein treuer Fan des Comic-Meisters Jaques Tardi. Da freut es mich, dass die neueste Nummer des Magazins Reddition sich Tardi und seinem Werk widmet. Das 76 Seiten umfassende und (nur!) Acht Euro kostende Heft bietet: Einen Biographie-Essay (Leseprobe # 1); je einen Beitrag zu Tardis phantastischen Schöpfungen »Hier Selbst« und der Reihe »Adeles ungewöhnliche Abenteuer«; zwei Texte zu Tardis Umsetzung der Niederschlagung der Pariser Kommune von 1871 »Die Macht des Volkes«; einen Text über die Zusammenarbeit Tardis mit Malet (Leseprobe # 2); einen Text über die Tardi- & Legrand-Zusammenarbeit »Der Kakerlakenkiller«; sowie einen Text über Tardis Arbeiten zum Ersten Weltkrieg »Soldat Valot«, »Grabenkrieg«, »Elender Krieg« (Leseprobe # 3).

Seit ich als 17-jähriger seine Graphic Novel-Umsetzung von Leo Malets »120 Rue de la Gare« und ein paar Jahre später den einzigartigen Phantastik-Band »Hier Selbst« gelesen habe, bin ich ein treuer Fan des Comic-Meisters Jaques Tardi. Da freut es mich, dass die neueste Nummer des Magazins Reddition sich Tardi und seinem Werk widmet. Das 76 Seiten umfassende und (nur!) Acht Euro kostende Heft bietet: Einen Biographie-Essay (Leseprobe # 1); je einen Beitrag zu Tardis phantastischen Schöpfungen »Hier Selbst« und der Reihe »Adeles ungewöhnliche Abenteuer«; zwei Texte zu Tardis Umsetzung der Niederschlagung der Pariser Kommune von 1871 »Die Macht des Volkes«; einen Text über die Zusammenarbeit Tardis mit Malet (Leseprobe # 2); einen Text über die Tardi- & Legrand-Zusammenarbeit »Der Kakerlakenkiller«; sowie einen Text über Tardis Arbeiten zum Ersten Weltkrieg »Soldat Valot«, »Grabenkrieg«, »Elender Krieg« (Leseprobe # 3).WORTMELDUNGEN Nix besonderes.

RÜGE

Hiermit erteile ich die erste Wochenrückblick-Rüge.

Das Gute zuerst: nachdem es in den vergangenen Monaten bereits Lesungen der deutschen Fassung von Thomas Pynchons jüngsten Buch »Inherent Vice« gegeben hat, verkündet nun die bis Winter 2010 reichende Rowohlt-Vorschau, dass die gebundene Ausgabe »Natürliche Mängel« im September 2010 erscheinen soll (siehe Seite 24 / 25 der Vorschau). Ich baue & vertraue darauf, dass die Übersetzung von Nikolaus Stingl wieder sehr fein wird.

Hiermit erteile ich die erste Wochenrückblick-Rüge.

Das Gute zuerst: nachdem es in den vergangenen Monaten bereits Lesungen der deutschen Fassung von Thomas Pynchons jüngsten Buch »Inherent Vice« gegeben hat, verkündet nun die bis Winter 2010 reichende Rowohlt-Vorschau, dass die gebundene Ausgabe »Natürliche Mängel« im September 2010 erscheinen soll (siehe Seite 24 / 25 der Vorschau). Ich baue & vertraue darauf, dass die Übersetzung von Nikolaus Stingl wieder sehr fein wird.

Aber was ist da beim Cover geschehen! Welcher DeDysing-Ungeist suchte da Rowohlt heim! 78 blaue kleine Surfer, ein in die andere Richtung orientierter kleiner margentaner Surfer. Ooops, Titel und Autor vergessen?!? — Ach, weiß’te was Hein Blöd, da klatschen wir unten rechts einfach einen Kreis hin und feddich. — Liebe junge hippe Buchgestalter! Gehts weniger in Clubs und mehr in Landschaftsgärten. Schauts weniger TV- und mehr Kupferstiche!

ZUCKERL

Flattrn Sie diesen Eintrag, wenn Sie der Meinung sind, dass er etwas wert ist.

•••

Eintrag No. 614 — Eingedenk meiner eigenen, in der Erschöpfung versackten Ersterfahrung mit Thomas Pynchon (1937) und seines Rufes, ein Autor extrem vertrackter Romane zu sein, bin ich erstaunt, wie leicht es mir gefallen ist, »Gegen den Tag« zu verschlingen. Immerhin brechen sich an Pynchon, genauer gesagt seinem Werk (denn der Mensch Pynchon ist extrem medienscheu und entsprechend wenig greifbar, von Mythen und Kolportagen abgesehen), seit dem Erscheinen der fulminanten Phantasmagorie »Die Enden der Parabel« (Amerikanisch 1973 als »Gravities Rainbow«, deutsch 1981) die Diskurswellen über das, was man ›postmoderne‹ Literatur nennt. Für die einen hat sich Pynchon durch diesen abseitigen und ungestümen Roman, der mit Bananengemansche beginnt, und dann Raketen-Ballistik und Erektionen, Mathematik und Esoterik, Halluzinationen und Rausch vor dem Hintergrund der Kriegsjahre 1944/45 auffährt, als König der versponnenen Großfabulierer etabliert. Für die anderen ist dieser Roman ein Musterexempel verwirrender und sinnloser Geschmacks- & Planlosigkeitszumutungen. Bis dato bin auch ich noch nicht wirklich warm geworden mit »Die Enden der Parabel« und habe das Trumm nach einem Drittel erstmal beiseite gelegt, unter anderem weil mich beispielsweise ein seitenlanges Fäkaldelirium vor den Kopf gestoßen hat, bei dem eine Figur im Tagtraum einen Kloabfluss hinabgespült wird[01], aber vor allem, weil Pynchon hier den Kniff des fließenden Perspektiven- und Ebenenwechsels derart auf die Spitze treibt, dass ich allerweil auf nebenbei gemachte Notizen zurückgreifen musste, um nicht völlig die Übersicht zu verlieren. Klarer Fall: ein Buch für mehrere freie Tage und dann heißt es, mit wenig Schlaf und mit Schmackes einfach durch. Immerhin gibt’s auch fetzige Erzphantastik nach meinem Gusto, zum Beispiel wenn ein Tagtraum äußerst munter schildert, wie eine Riesenamöbe London unsicher macht und wie man ihr vergeblich beizukommen trachtet.

Eintrag No. 614 — Eingedenk meiner eigenen, in der Erschöpfung versackten Ersterfahrung mit Thomas Pynchon (1937) und seines Rufes, ein Autor extrem vertrackter Romane zu sein, bin ich erstaunt, wie leicht es mir gefallen ist, »Gegen den Tag« zu verschlingen. Immerhin brechen sich an Pynchon, genauer gesagt seinem Werk (denn der Mensch Pynchon ist extrem medienscheu und entsprechend wenig greifbar, von Mythen und Kolportagen abgesehen), seit dem Erscheinen der fulminanten Phantasmagorie »Die Enden der Parabel« (Amerikanisch 1973 als »Gravities Rainbow«, deutsch 1981) die Diskurswellen über das, was man ›postmoderne‹ Literatur nennt. Für die einen hat sich Pynchon durch diesen abseitigen und ungestümen Roman, der mit Bananengemansche beginnt, und dann Raketen-Ballistik und Erektionen, Mathematik und Esoterik, Halluzinationen und Rausch vor dem Hintergrund der Kriegsjahre 1944/45 auffährt, als König der versponnenen Großfabulierer etabliert. Für die anderen ist dieser Roman ein Musterexempel verwirrender und sinnloser Geschmacks- & Planlosigkeitszumutungen. Bis dato bin auch ich noch nicht wirklich warm geworden mit »Die Enden der Parabel« und habe das Trumm nach einem Drittel erstmal beiseite gelegt, unter anderem weil mich beispielsweise ein seitenlanges Fäkaldelirium vor den Kopf gestoßen hat, bei dem eine Figur im Tagtraum einen Kloabfluss hinabgespült wird[01], aber vor allem, weil Pynchon hier den Kniff des fließenden Perspektiven- und Ebenenwechsels derart auf die Spitze treibt, dass ich allerweil auf nebenbei gemachte Notizen zurückgreifen musste, um nicht völlig die Übersicht zu verlieren. Klarer Fall: ein Buch für mehrere freie Tage und dann heißt es, mit wenig Schlaf und mit Schmackes einfach durch. Immerhin gibt’s auch fetzige Erzphantastik nach meinem Gusto, zum Beispiel wenn ein Tagtraum äußerst munter schildert, wie eine Riesenamöbe London unsicher macht und wie man ihr vergeblich beizukommen trachtet.

Ganz anders der Riesenroman »Gegen den Tag«, der mich von der ersten bis zur letzten Seite derart heftig mitgenommen und für Pynchon eingenommen hat, dass ich in rascher Folge seine beiden ersten Romane »V.« (1961, dt. 1968) und »Die Versteigerung von No. 49« (1966, dt. 1973) las, und siehe: vor allem zweiterer ist alles andere als sperrig.[02]

Einige Leserstimmen intonierten den vertrauten Klagegesang über den zerfaserten Handlungsverlauf von »Gegen den Tag«, vermissen einen klar ersichtlichen Hauptplot der einen bei der Stange hält. Zudem tummeln sich in dem dicken Ding etwa eineinhalb Dutzend Hauptfiguren und zig Neben- und Randfiguren, und die Pausen zwischen Absetzten und Wiederaufnehmen eines Hauptfigurenstranges können bei diesem Übertausendseiter schon mal hundert Seiten und länger sein. Mit der Erwartungshaltung »Ich will einen klar verständlichen Plot!« wird man hier sicher nicht froh, und ich verweise daher auf dessen ausgeprägten Panorama-Charakter. — Kurzer Geschichtsausflug: als Panorama wurden im 19. und 20. Jahrhundert jene begehbaren, mit allen Tricks der illusionserzeugenden Theatermalerei- und Kulissenkunst ausgestatteten 360°-Rauminsterllationen bezeichnet, in denen sich das wunderschausüchtige Publikum in den wuchernden Großstädten der ersten Welt vergnügen konnte. In solchen Panoramahäusern konnten zuhause gebliebene Ottonormalverbraucher sich einen Eindruck verschaffen von Eiswüstenein, neuweltlichen Pionierlandschaften, oder Schlachtengetümmel.[03] — Nun sind Romane zwar keine überdimensionierten Wimmelbilder, über die der Blick der Betrachter frei schweifen kann, denn Leser sind genötigt, sich linear von der ersten bis zur letzten Seite durchzufräsen. Jedoch ermuntern gelungene Romane dazu, nachdem man alles gelesen hat, die Gesamtschau im eigenen Kopf zu veranstalten. Einerseits ist die bildnerische Gesamtschau von »Gegen den Tag« episch, enorm detailreich, und die Art, wie die thematischen Felder und Spannungen kombiniert oder auf- und gegeneinander gewichtet sind, scheint mir vom technisch-mathemathischen Verständnis des gelernten Ingenieurs Pynchon geprägt zu sein. Der Zwang zum linearen Erlesen lässt es andererseits zu, dass man Romanen eine gewisse Verwandtschaft mit den musikalischen Künsten andichten kann, und Pynchon ist nun ein Musikfan, vor allem ein Jazzfan, aber statt klarer Entwicklung bekommt man virtuoses Improvisieren geboten, mit allem, was zu dieser Kunst gehört, vom blödelnden Variieren der Situationskomik bis hin zur meditativen Versenkung in Stimmungen.

Einige Leserstimmen intonierten den vertrauten Klagegesang über den zerfaserten Handlungsverlauf von »Gegen den Tag«, vermissen einen klar ersichtlichen Hauptplot der einen bei der Stange hält. Zudem tummeln sich in dem dicken Ding etwa eineinhalb Dutzend Hauptfiguren und zig Neben- und Randfiguren, und die Pausen zwischen Absetzten und Wiederaufnehmen eines Hauptfigurenstranges können bei diesem Übertausendseiter schon mal hundert Seiten und länger sein. Mit der Erwartungshaltung »Ich will einen klar verständlichen Plot!« wird man hier sicher nicht froh, und ich verweise daher auf dessen ausgeprägten Panorama-Charakter. — Kurzer Geschichtsausflug: als Panorama wurden im 19. und 20. Jahrhundert jene begehbaren, mit allen Tricks der illusionserzeugenden Theatermalerei- und Kulissenkunst ausgestatteten 360°-Rauminsterllationen bezeichnet, in denen sich das wunderschausüchtige Publikum in den wuchernden Großstädten der ersten Welt vergnügen konnte. In solchen Panoramahäusern konnten zuhause gebliebene Ottonormalverbraucher sich einen Eindruck verschaffen von Eiswüstenein, neuweltlichen Pionierlandschaften, oder Schlachtengetümmel.[03] — Nun sind Romane zwar keine überdimensionierten Wimmelbilder, über die der Blick der Betrachter frei schweifen kann, denn Leser sind genötigt, sich linear von der ersten bis zur letzten Seite durchzufräsen. Jedoch ermuntern gelungene Romane dazu, nachdem man alles gelesen hat, die Gesamtschau im eigenen Kopf zu veranstalten. Einerseits ist die bildnerische Gesamtschau von »Gegen den Tag« episch, enorm detailreich, und die Art, wie die thematischen Felder und Spannungen kombiniert oder auf- und gegeneinander gewichtet sind, scheint mir vom technisch-mathemathischen Verständnis des gelernten Ingenieurs Pynchon geprägt zu sein. Der Zwang zum linearen Erlesen lässt es andererseits zu, dass man Romanen eine gewisse Verwandtschaft mit den musikalischen Künsten andichten kann, und Pynchon ist nun ein Musikfan, vor allem ein Jazzfan, aber statt klarer Entwicklung bekommt man virtuoses Improvisieren geboten, mit allem, was zu dieser Kunst gehört, vom blödelnden Variieren der Situationskomik bis hin zur meditativen Versenkung in Stimmungen.

Auf welches Hauptthema man »Gegen den Tag« auch verkürzen will, man kann diesem Riesenschinken dabei nicht gerecht werden. Forsch drauf los behauptet, schlage ich vor, dass die große Themenlandschaft von »Gegen den Tag« aufgefaltet wird durch Fragen über die, und Zweifeln an der (Un-)Zielgerichtetheit der Geschichte der modernen Welt und ihrer Individuen. Dazu spannt das Buch einen Zeitbogen von der Großen Weltausstellung in Chicago 1893, bis knapp nach Ende des Ersten Weltkrieges. Eine ungeheure Milieu- und Umgebungs-Vielfalt wird aufgeboten um zu illustrieren, wie sich damals die Weltläufte beschleunigt und sich zerfasernd in jene unheilvollen Strudelbewegungen bezogen wurden, die zu den großen (größtenteils menschengemachten) Katastrophen des 20. Jahrhunderts führten. Den Reigen der Bösewichter führt dabei der vulgärkapitalistische Industriekapitän Scarsdale Vibe an, der seine gewissenlosen Handlanger unter anderem ausschickt, um unbequeme Bergarbeiter-Sozialisten zu meucheln. Von den gegen solche wie Vibe revoluzzenden Verkündern des Evangeliums des Sabotage-Dynamits bringt einer, Moss Gatling, den »Gegen den Tag« und gegen die Kontroll- und Unterwerfungsabsichten gerichteten Impuls des Widerstands mit folgenden Worten auf den Punkt:

Egal, wie sehr man sich nun dafür ins Zeug legt, Pynchon zum Großmeister der engagierten, modernen Anspruchsliteratur zu stilisieren, man mindert den Status dieses Autor keineswegs, wenn man ihn ›nur‹ als Lieferanten ausufernder Abenteuerlichkeiten und Blödeleien nimmt (inklusive alberner und zotiger Lieder, die von den Figuren immer wieder angestimmt werden). Die für die E-Literaturmedien schreibenden Rezensenten drücken sich nicht selten davor, auf die ausgesprochen heftigen Phantastikstrahlung von »Gegen den Tag«hinzuweisen, doch hier, in einem Phantasten-Blog, ist dieser Aspekt des Buches natürlich besonders zu betonen.

Den deutlichsten roten Phantastikfaden liefern die an die ›scientific romances‹ von H. G. Wells und die ›voyages fantastique‹ von Jules Verne erinnernden Luftschiffabenteuer der ›Gefährten der Fährnisse‹[05] (deren Vornamen — Chick, Miles, Lindsay, Randolph und Darby — alle von Größen des Jazz entliehen sind; außerdem gehört noch der intelligente Hund Pugnax zur Crew). Da wird die Hohlwelt durchquert, oder sich so weit in astrale Höhen vorgewagt, bis man in Gegen- und Nebenwelten wieder runterkommt. Auch wühlt man sich in einem Land-U-Boot unter der asiatische Wüste hindurch, um in Städten, die schon vor langen Zeiten vom Sand verschluckt wurden anzudocken.

Geisterhafte Erscheinungen treten regelmäßig auf, mal in Gestalt einer jungen Frau (Yashmeen Halfcourt), die so grazil und anmutig ist, dass zuweilen das Licht durch sie hindurchscheint; mal als Vatergeist, der bevorzugterweise bei Eisenbahnfahrten oder im Traum einem seiner Söhne als anspornender Rachemahner erscheint; mal als grausamer österreichischer Offizier, der aufgrund seines Sadismus als Vampir gilt; ein andermal treibt ein gutbetuchter englischer Dandy seine nocturale Empfindsamkeit soweit, dass er vorzieht wie eine Fledermaus im Keller kopfüber schlafend zu verbringen. – Verschiedene nach der Weltherrschaft strebende Mächte strecken ihre Hand nach dem geheimnisvollen Islandspat aus, das die Eigenschaft besitzt, Dinge die man durch ihn sieht zu verdoppeln. Das Motiv der Verdoppelung wird weitergetrieben zur Bifuraktion, was einige Figuren bis hin zur Kunst bringen, zugleich an zwei Orten zu sein, zum Beispiel, wenn jemand bequem im Sessel liest, und sich zugleich in der Arktis befindet. — Auf Konferenzen beschäftigen sich Wissenschaftler seltsamer Disziplinen mit den Möglichkeiten der Zeitreise und den Geheimnissen des Aethers, oder trachten danach, die Turbulenzen und Vibrationen von Tornados in Sprache zu übersetzten, um im entsprechenden Code mit den schicksalsmächtigen Wirbelwinden kommunizieren zu können. — Ein indischer Yoga-Wissenschaftler, beherrscht die Kunst, durch komplizierte Verrenkungen (sprich: dimensionale Krümmungen des Raumes) sein körperliches Aussehen (bis hin zum Geschlecht) zu verändern, so wie unsereins mittels Fernbedienung den Sender wechselt. — Zeitreisende aus der Zukunft, und Flüchtende von den Massakern der kommenden Weltkriege und womöglich auch der ihnen folgenden Stellvertreterkriege des Kalten Krieges und des Krieges gegen den Terror schleichen durch die Welthintertüren. — Ein sprechender, gutmütiger Kugelblitz, begleitet kurz eine Familie. — Ein den Atlantik überquerendes Passagierschiff verwandelt sich gleitend in ein Schlachtschiff. — Mit einem raffinierten Lichtspielapperat kann man nicht nur aus einem beliebigen Photo die Vergangenheit wieder erscheinen lassen, sondern bei entsprechender Manipulation der analysierten Lichtkonserve lassen sich auch alternative Seitenpfade des Möglichkeitsgeflechts ersehen.

Das größte phantastische Ereignis wird in »Gegen den Tag« von einer Katastrophe verursacht, die nur zu deutlich zeigt, was die tatsächlichen kosmischen Bedrohungen aus der Wirklichkeit für alle menschengemachten Pläne sind: Naturkatastrophen, hier der Meteoreinschlag Tungkuska vom 30. Juni 1908. Es folgt eine kurze Kostprobe der Kapriolen, die in Pynchons Welt dem Kosmosschlag auf den Percussionskörper Erde folgen:

Das größte phantastische Ereignis wird in »Gegen den Tag« von einer Katastrophe verursacht, die nur zu deutlich zeigt, was die tatsächlichen kosmischen Bedrohungen aus der Wirklichkeit für alle menschengemachten Pläne sind: Naturkatastrophen, hier der Meteoreinschlag Tungkuska vom 30. Juni 1908. Es folgt eine kurze Kostprobe der Kapriolen, die in Pynchons Welt dem Kosmosschlag auf den Percussionskörper Erde folgen:

Ebenso reichlich geboten wird prickelnde Situationskomik (wenn ein kauziger Wild West-Fuzzi sich auf eine sinnliche Eskapade mit einem Schoßhündchen einlässt), haarsträubende Äktschn (wenn ein Abenteurer in einer Lebensmittelfabrik vom schrecklichen Tod durch Mayonnaise bedroht wird), bezaubernde Liebes- und Erotikabenteuer, Einblicke in Elends- und Luxuswelten mit all ihren durch von ideologischen, politischen, spirituellen und transzendenten Verblendungen befeuerten Intrigen. Zwar mag »Gegen den Tag« unverschämt vollgestopft mit Details und ausufernd bei seiner Weltenwanderei sein, aber folgt man den Rat von Pynchon-Veteranen, und schert sich (beim ersten Mal) einfach nicht um Fragen aufwerfende Stolperstellen, sondern liest mit gebotener Sturheit weiter, dann kann man wahrlich etwas erleben.

SERVICE:

Ausführliches Inhaltsverzeichnis zu »Against the Day«

•••••

Thomas Pynchon: »Gegen den Tag«; Deutsch von Nikolaus Stingl und Dirk van Gunsteren; 1596 Seiten. Gebundene Ausgabe: Rowohlt Verlag 2008; ISBN: 978-3-498-05306-2. Taschenbuch: Rowohlt Verlag, 2010; ISBN: 978-3-499-24609-8:

•••••

ANMERKUNGEN:

[02] Der Griff zu »Die Versteigerung von No. 49«, dem kürzesten Roman von Pynchon, sei als Einsteig für Neugierige angeraten, die bezweifeln die Ausdauer/Konzentration für seine dicken Romane aufbringen zu können. Am erstaunlichsten ist, wie dieser von Verschwörungsunsicherheiten gesättigte Roman trotz, oder gerade wegen seiner Kürze durch Ideenfülle und Quadruppel-Bödigkeit brilliert.

Auch »V.« ist reizvoll facettenreich, wenn auch schon formal schwerer, da sich hier verschiedenste Handlungsfäden und Episoden lange Zeit nur auf äußerst vage Art aufeinander beziehen. Doch auch bei V. macht die kunterbunte, humorige, manchmal sogar deftige Mischung aus Fabublödelei und hochtrabender Spekulation Laune. ••• Zurück

[03] Ein modern-einheimisches Anschauungsexempel bietet das thüringische Panorama Museum nahe Bad Frankenhausen, in dem ein zylindrisches Ölgemälde von Werner Tübke, im Format 14 x 112 Meter, mit über 3000 dargestellten Figuren, die Bauernkriege von 1524 in einer prächtigen Rundschaukunde präsentiert. ••• Zurück

[04] »Gegen den Tag«, Seite 133/134. ••• Zurück

[05] Im Original tragen sie den schmissigen Namen ›Chums of Chance‹, was auch als ›Kumpel des Glücks‹ übersetzbar wäre. ••• Zurück

•••

—Douglas R. Hofstadter (*1945), »Ich bin eine seltsame Schleife«, Klett-Cotta 2008, Seite 343

Manchmal grinse ich gedankenverloren, wenn ich mir vorstelle, es gäbe ein Leseratten-Rollenspiel, bei dem Spieler sich in Leseabenteuer stürzten. Wie bei anderen Rollenspielen auch, könnten Spieler dabei aus einem Pulk verschiedenster Charakterklassen wählen und beispielsweise (unter anderen) träumerische Genussleser, detailversessene Sprachpedanten, mystische Metapherndeuter, pietätvolle Ekstasejunkies, argumentationsgewahre Zeitläuftendeuter oder modebewusste Trendsurfer verkörpern. Es ginge darum, dass man in der erschlagenden Vielfalt der Bücher befriedigende und erhellende Lektüren aufstöbert, im Lauf der Zeit eine respektable Bibliothek zusammenträgt, sich einen guten Ruf als glänzender Interpret und Bücherblätterwaldpfadfinder schafft. Auf dem Charakterbogen fänden sich solche Fähigkeitsspalten wie Wortschatz, »Lesegeschwindigkeit«, »Leseausdauer«, »Bedeutungsspürsinn«, und eine Punkteskala für »Leselust-/Frusterlebnis« gäbe die Analogie für Lebenspunkte ab (bei wem dieser Balken dauerhaft auf Null verharrt, der/die gibt das Bücherlesen auf).

Vorlieben und Abneigungen sowie natürlich die von den momentanen Lebensumständen diktierten Gemüts- und Verstandesverfassungen würden beeinflussen, ob und wie sich aus den diversen inhaltlichen, stilistischen und ästhetischen Eigenschaften eines Buches freud- oder leidvolle Lektüreerlebnisse ergeben. Mit Bonus- und Maulus-Fähigkeiten wie »eidetisches Gedächtnis«, »Humorlosigkeit«, »Hypersensibilität«, »Legasthenie« oder »perverse Neigungen« (verschiedenster Art) könnte man seinen Charakter Würze verleihen. Ein einzelnes Abenteuer könnte davon handeln, wie gut man sich behauptet eine verwirrende Geschichte zu deuten, etwa »Ein Vorfall an der Owl-Creek-Brücke« von Ambrose Bierce. Eine viele Spielabende umfassende Kampagne könnte sich darum drehen, das Gesamtwerk von James Joyce oder Friedrich Wilhelm von Junzt ohne Schaden an Herz und Verstand zu überstehen, oder indem man bei einem Diskurs darüber ob ›High‹- oder ›Low Fantasy‹ das Bessere (oder was darunter überhaupt zu verstehen) sei, möglichst viele Deutungshoheitspunkte ergattert. Wessen Charakter nicht druffgeht (sprich: die Lust am Lesen nicht einbüßt und vermeiden kann, zum Beispiel zu einem Bier- und Glotze-Lemuren zu werden), kann sich in den höheren Leveln daran machen, verschiedene Wege einzuschlagen um selbst aktiv am Bücherweltstoffwechsel teilzunehmen: als fabulierender Autor, als Lektor-Hebamme, als berüchtigter Kritiker, als eloquenter Dozent an einer Uni, als Raritäten dealender Antiquar, als brückenbauender Übersetzer. Und natürlich gäbe es für Spieler die nach Abwechslung dürsten Erweiterungen wie »Kästchen & Sprechblasen: Im Reich der Comics«, »Lesen mit den Ohren: Im Land der Hörspiele & Hörbücher«, »Filmgeschichten: Leinwand & Flimmerkasten«, »Die Strudel der Immersion: Videospiele & Virtuell Reality« und für die ganz Hartgesottenen: »Semiotik & Mystik: Die ganze Welt ein Buch, das eigene Leben als Text«.

Abgesehen von dem Vergnügen, welches mir dieses Gedankenspiel bereitet, fände ich es bisweilen schlicht und ergreifend nützlich, wenn sich Leseratten anhand des Vergleichens ihrer Charakterbögen (und denen der Bücher) schnell und bequem darüber orientieren könnten, welche Lektüren einen näheren Blick wert sind, und um welche Autoren und Stoffe man vielleicht besser doch einen Bogen macht, beziehungsweise, mit welchem Rüstzeug sich die unwegsameren Lese-Terrains freudvoller durchqueren lassen. Nicht zuletzt wäre so ein Leseratten-Rollenspiel ein feines Medium, um sich über die strategischen Feinheiten des Lesens auszutauschen, in etwa so: »Bei diesem Titel brauchst Du für die ersten Handvoll Kapitel einen Geduldstrank«, oder: »Wenn man dieses Buch laut liest, kann man einen +2-Bonus für melodische Sprachschönheit ergattern«, oder: »Für dieses Buch muss man einen kritischen Skepsiswurf -3 schaffen um nicht gelangweilt zu werden, außer, Du hast mindestens die zweite Stufe der Fertigkeit Gegen-den-Strich-Lesen inne, dann darf man alle Dutzend Seiten einen Gacker-Gewinnwurf von 3 mal W8 machen«.

Diese Phantasie birgt aber auch reichlich Sprengstoff, denn was käme dabei heraus, würde man Büchern und ihren Lesern ein rollenspieltypisches Punkte- und Wertungssystem überstülpen? Richtig: Unfrieden drohte bei solcherart hierarchischen Stufenleitern. Denn wo es dann einerseits bestimmte Bücher gäbe, für die man mehr Erfahrungspunkte einheimste, und gewisse Werke sich besser knacken ließen von fortgeschrittenen Leser-Spielercharakteren, so fänden sich andererseits am gegenüberliegenden Pol die Nichtschwimmerbecken-Bücher für (noch) unmächtigere Lesespielercharaktere. Und wer möchte sich schon gerne nachsagen lassen, dass er vornehmlich auf Stützräder-Romane ausweichen muss um Leseerfolge verbuchen zu können? — Derartiger Spott über die Leser und Bücher der niederen Erfahrungslevels soll hier aussen vor bleiben. Das Ungeschick und die Borniertheit der literarisch Hochnäsigen, speziell jener, für die alles (oder doch das allermeiste), was als ›Genre-Phantastik‹ daherkommt automatisch beschränkter Schund ist, sei uns Ärger genug und lediglich Anlass für vergnügte Empörung, wenn wir unseren matten Kreislauf und gelangweilten Geist auf Zack bringen wollen. Jedoch kann ich nicht verhehlen, dass ich mich als Mittdreissiger, der seit gut 20 Jahren alle möglichen Buchstaben-Donjons durchirrt, nicht mehr voll-authentisch und auf gleicher Augenhöhe an die jugendlichen Lesefrischlinge wenden kann, genauso wie ich gegenüber gestandenen Schmöker-Veteranen (die mir Jahre, wenn nicht Jahrzehnte an Leseerfahrungen voraus sind) beim Austrudeln von Sinn, Weh und Wert der Phantastik gehörig ins oftmals peinliche Fuchteln gerate. Aber als jemand, der mittenmang irgendwo im Transitbereich zwischen den unschuldig-begeisterten Lektürehaltungen der Adoleszenz, und der kennerhaft-spitzfindigen des Alters herumeiert, will ich mich mühen, entsprechend zwiegefärbte Kunde zu geben, hier sozusagen in ansteigender Herausforderungsabstufung. Letzteres sei so zu verstehen, dass ich mich von den Titeln, die sich entspannter, lockerer handhaben lassen, hochwurschteln werde zu den Werken, die sich an Leser wenden, welche selbst bei kompliziertester Lektüreakkrobatik mit Freude an der Sache mitzuhampeln vermögen.

Als bekennender Fanboy von China Miévilles bisherigem Schaffen, hatte ich auch mit dessen Jugendroman-Erstling »Un Lon Don« meine Freude, wenn Miéville wiederum geschickt gesellschaftskritische Watschen austeilt und dabei so manche Genreformel umkrempelt und bloßstellt; angetan bin ich von Max Brooks Debut »Wer länger lebt ist später tot – Operation Zombie«, in dem sich unsere moderne Welt angesichts der Megakrise einer Untoten-Pandemie bewähren muss; mit Wonne habe ich die elegant-humorigen, verplauderten Abschweifungen von Nick Harkaway (ebenfalls ein Debutant) verköstigt, der mit »Die gelöschte Welt« einen kampfkunstgesättigten, postapokalytischen Genre-Cocktail zusammengeschüttelt hat; gehadert, aber schließlich erstmal überzeugen lassen habe ich mich von Hal Duncans »Vellum«, dem erstem Band des zweiteiligen Werkes »DAS EWIGE STUNDENBUCH«, einem vermessen wilden Mythen- und Genremix der scheinbar vom Zufallsmodus beherrscht wird; gehörig verdutzt war ich, dass sich »Gegen den Tag« vom wohl schrägsten aller ewig leer ausgehenden Nobelpreis-Kandidaten, Thomas Pynchon, so gar nicht als unlesbar und schwer zugänglich präsentierte, sondern als lustvolles gigantisches Prosagemälde mit viel abenteuerlichem Steampunk-Western-Reiseabenteuer-Flair; zuletzt berichte ich davon, wie mir Mark Z. Danielewski mit seinem schon ungescheit extravaganten »Das Haus – House of Leaves« wahrlich schreckensgetränkte Schlaflosigkeit bescherte. Den Beginn aber macht eine heimische Autorin, auf die ich große Hoffnungen setzte.

Als bekennender Fanboy von China Miévilles bisherigem Schaffen, hatte ich auch mit dessen Jugendroman-Erstling »Un Lon Don« meine Freude, wenn Miéville wiederum geschickt gesellschaftskritische Watschen austeilt und dabei so manche Genreformel umkrempelt und bloßstellt; angetan bin ich von Max Brooks Debut »Wer länger lebt ist später tot – Operation Zombie«, in dem sich unsere moderne Welt angesichts der Megakrise einer Untoten-Pandemie bewähren muss; mit Wonne habe ich die elegant-humorigen, verplauderten Abschweifungen von Nick Harkaway (ebenfalls ein Debutant) verköstigt, der mit »Die gelöschte Welt« einen kampfkunstgesättigten, postapokalytischen Genre-Cocktail zusammengeschüttelt hat; gehadert, aber schließlich erstmal überzeugen lassen habe ich mich von Hal Duncans »Vellum«, dem erstem Band des zweiteiligen Werkes »DAS EWIGE STUNDENBUCH«, einem vermessen wilden Mythen- und Genremix der scheinbar vom Zufallsmodus beherrscht wird; gehörig verdutzt war ich, dass sich »Gegen den Tag« vom wohl schrägsten aller ewig leer ausgehenden Nobelpreis-Kandidaten, Thomas Pynchon, so gar nicht als unlesbar und schwer zugänglich präsentierte, sondern als lustvolles gigantisches Prosagemälde mit viel abenteuerlichem Steampunk-Western-Reiseabenteuer-Flair; zuletzt berichte ich davon, wie mir Mark Z. Danielewski mit seinem schon ungescheit extravaganten »Das Haus – House of Leaves« wahrlich schreckensgetränkte Schlaflosigkeit bescherte. Den Beginn aber macht eine heimische Autorin, auf die ich große Hoffnungen setzte.

Ju Honisch: »Das Obsidianherz«, oder: Dämonen- und Zauberschrifthatz im königlich-bayerischen München.

Von durch München-Eleganz und -Romantik geprägter Abenteuerphantastik nun zu solcher, die durch appellative Subversion und metropolitäre Rotzigkeit auffällt. Auch hier stehen vor allem (junge) Damen im Mittelpunkt, und auch hier hegt ein verborgener Schrecken großherrschaftliche Ambitionen.

Von durch München-Eleganz und -Romantik geprägter Abenteuerphantastik nun zu solcher, die durch appellative Subversion und metropolitäre Rotzigkeit auffällt. Auch hier stehen vor allem (junge) Damen im Mittelpunkt, und auch hier hegt ein verborgener Schrecken großherrschaftliche Ambitionen.

China Miéville: »Un Lon Don«, oder: Querfeldein in London diesseits und jenseits des Absurdums.

Im nächsten Titel sind die Bösen noch nicht einmal willenlose Handlanger von sich im Okkulten verbergenden, sich mit Trug und Schein tarnenden Strippenziehern, sondern simple Fresszellen in Menschengestalt. Das düstere Fantasyland der Zombiefiktionen erfreut sich vermutlich vor allem wegen zweier Eigenschaften großer Beliebtheit: von der nicht so empörenden, der metaphorischen Flexibilität der Zombies ist gleich ausführlicher die Rede; beunruhigender und sicherlich spektakelträchtiger ist allerdings der Umstand, dass Zombies menschenförmiges, jedoch entmenschlichtes Böse sind, gegenüber dem sich keine Zurückhaltung empfiehlt und Reue deplatziert ist (auch wenn der Blick durchs Zielfernrohr vorm Abdrücken Mitleid für den Ex-Menschen erregen mag).

Im nächsten Titel sind die Bösen noch nicht einmal willenlose Handlanger von sich im Okkulten verbergenden, sich mit Trug und Schein tarnenden Strippenziehern, sondern simple Fresszellen in Menschengestalt. Das düstere Fantasyland der Zombiefiktionen erfreut sich vermutlich vor allem wegen zweier Eigenschaften großer Beliebtheit: von der nicht so empörenden, der metaphorischen Flexibilität der Zombies ist gleich ausführlicher die Rede; beunruhigender und sicherlich spektakelträchtiger ist allerdings der Umstand, dass Zombies menschenförmiges, jedoch entmenschlichtes Böse sind, gegenüber dem sich keine Zurückhaltung empfiehlt und Reue deplatziert ist (auch wenn der Blick durchs Zielfernrohr vorm Abdrücken Mitleid für den Ex-Menschen erregen mag).

Max Brooks: »Wer länger lebt ist später tot – Operation Zombie«, oder: Weltkrieg Z – Eine mündliche Geschichte des Zombie-Krieges.

Zu meinen schönsten Leseerlebnissen gehört, wenn ich mich richtiggehend in die Schreibe und Ideenwelt eines Autors verliebe. Grob kann ich zwei Arten solcher Hingerissenheit unterscheiden: Einmal die harmlosere und für das Funktionieren im Alltag verträglichere, wenn Bücher mich ›einfach nur‹ gut unterhalten, da sie sich unangestrengt flott wegschlürfen lassen. Das geht, wenn Geschichte, Setting und Figuren ausreichend interessant sind um mich zu fesseln, in übersichtlicher Manier und Ereignisfolge erzählt wird, und der Stil weitestgehend kapriolenfrei (= gewöhnlich, unaufdringlich) bleibt. Dann blättern sich die Seiten wie bei einer Dominokettenreaktion wie von selbst um. Solche Bücher müssen nicht zwangsläufig seichter Tüdelkram sein.[01] — Und dann gibt es Romane, die sich hinsichtlich ihres Ideenreichtums und ihrer Wendigkeit bei der strukturellen Darbietung, ihrer Sprachakrobatik und Stilregistervarianz förmlich überschlagen, so dass ich mich anstrengen muss um einen sicheren Erwartungshaltung-Stand auf ihren schwankenden Exzentrikplanken zu wahren. Das sind dann auch die Bücher, die sich nur schwerlich in einer bestimmten Schublade unterbringen lassen. Bücher, die vor allem zu Beginn und vielleicht auch immer wieder mal zwischendurch zu sperrig oder glitschig sind um sie mit sicherem oder dauerhaften Griff zu fassen, die aber (wenn’s gut geht) die erhöhte Konzentrations- und Geduldsmühen mit einem ganz eigenen Faszination- und damit Unterhaltungszauber entlohnen.

Zu meinen schönsten Leseerlebnissen gehört, wenn ich mich richtiggehend in die Schreibe und Ideenwelt eines Autors verliebe. Grob kann ich zwei Arten solcher Hingerissenheit unterscheiden: Einmal die harmlosere und für das Funktionieren im Alltag verträglichere, wenn Bücher mich ›einfach nur‹ gut unterhalten, da sie sich unangestrengt flott wegschlürfen lassen. Das geht, wenn Geschichte, Setting und Figuren ausreichend interessant sind um mich zu fesseln, in übersichtlicher Manier und Ereignisfolge erzählt wird, und der Stil weitestgehend kapriolenfrei (= gewöhnlich, unaufdringlich) bleibt. Dann blättern sich die Seiten wie bei einer Dominokettenreaktion wie von selbst um. Solche Bücher müssen nicht zwangsläufig seichter Tüdelkram sein.[01] — Und dann gibt es Romane, die sich hinsichtlich ihres Ideenreichtums und ihrer Wendigkeit bei der strukturellen Darbietung, ihrer Sprachakrobatik und Stilregistervarianz förmlich überschlagen, so dass ich mich anstrengen muss um einen sicheren Erwartungshaltung-Stand auf ihren schwankenden Exzentrikplanken zu wahren. Das sind dann auch die Bücher, die sich nur schwerlich in einer bestimmten Schublade unterbringen lassen. Bücher, die vor allem zu Beginn und vielleicht auch immer wieder mal zwischendurch zu sperrig oder glitschig sind um sie mit sicherem oder dauerhaften Griff zu fassen, die aber (wenn’s gut geht) die erhöhte Konzentrations- und Geduldsmühen mit einem ganz eigenen Faszination- und damit Unterhaltungszauber entlohnen.

Natürlich ist diese Zweiteilung taxonomischer Firlefanz, denn die allermeisten Romane lassen sich nur π-mal-Daumen und eben nicht eindeutig unter ›locker-flockig‹ oder ›aufregend-anspruchsvoll‹ wegsortieren. Die allermeisten Romane zeichnen sich durch ›sowohl als auch‹-Eigenschaften aus, auch wenn sie mehr oder minder deutlich einem der beschriebenen Pole näher sind (was ja nicht zuletzt von der jeweiligen Perspektive des Lesers abhängt). Und der folgende Roman befindet sich meiner Einschätzung nach in etwa in der Mitte dieses Spannungsfeldes, und lässt sich also je nach Sichtweise noch als ›leichteres‹ (aufgrund seiner heiteren Abenteuerlichkeit) oder bereits als ›herausforderndes‹ Lesevergnügen einstufen (aufgrund seiner inflationären erzählerischen Hakenschläge).

Nick Harkaway: »Die gelöschte Welt«, oder: Ninjas, wandernde Städte nach dem großem Bumm und eine seltsame Freundschaft.

Mit »Die gelöschte Welt« als Übergangszone habe ich nun endgültig die »einfacher« zu genießenden Bücher, (die trotz überraschender spannungserzeugenden oder sprachverspielten Kapriolen vergleichsweise übersichtlich bleiben und das Realitätsempfinden und Orientierungsvermögen ihrer Leser nicht mit allzu ungebändigten metaphysischem und stilistischen Extravaganzen durcheinander bringen wollen) dieser Sammelrezension passiert. Jetzt geht’s auf in die Narrationswildnisse, wo das Erzählen zu nichts endgültig Rundem und Ganzen mehr führt; wo die wichtigste Trostspende der Literatur, die Durchschaubarkeit des Gelesenen, verweigert wird.[02]

Mit »Die gelöschte Welt« als Übergangszone habe ich nun endgültig die »einfacher« zu genießenden Bücher, (die trotz überraschender spannungserzeugenden oder sprachverspielten Kapriolen vergleichsweise übersichtlich bleiben und das Realitätsempfinden und Orientierungsvermögen ihrer Leser nicht mit allzu ungebändigten metaphysischem und stilistischen Extravaganzen durcheinander bringen wollen) dieser Sammelrezension passiert. Jetzt geht’s auf in die Narrationswildnisse, wo das Erzählen zu nichts endgültig Rundem und Ganzen mehr führt; wo die wichtigste Trostspende der Literatur, die Durchschaubarkeit des Gelesenen, verweigert wird.[02]

Es heißt Abschied nehmen von klaren Anfängen in der Normalität, die durch Krisen in Auf- und Abschwüngen aus Gefahr und Rettung verwandelt werden und zum Ende hin eine weitestgehende Auflösung der angestauten Spannung erfahren (womöglich sogar in einer Idylle).

Wenn entnervte oder enttäuschte Leserproteste und Unmutsmeldungen als Indiz gelten, dann muss ich die verbleibenden drei Titel dieser Sammelrezi Wohl oder Übel als schwierig-herausfordernde Lektüren markieren. Ins Positive gewendet zeigen diese Bücher jeweils auf ihre eigentümliche Weise, zu welch artistischen Höhenleistungen man die phantastische Romaneform treiben kann, wenn man ihre Bestandteile gründlich auseinandergenommen, um originelle Form-, Sprach- und Perspektivregister erweitert und zu etwas gänzlich Unerwartetem wieder zusammengefügt hat.

Thomas Pynchon: »Gegen den Tag«, oder: Leinen los, oh, ihr Gefährten der Fährnisse!

Auch das nächste Buch spielt mit dem Thema vom ewigen mythischen Gekabbel zwischen Freiheit und Zwang, zwischen der Anarchie des Individuums und der Kontrollbestrebungen der Ordnungsmächte. Doch bleibt »Gegen den Tag«, verglichen mit dem nächsten Kandidaten, trotz seiner ins Unübersichtliche artenden Handlungsstrangvielfalt und stilistischen Wandlungsfähigkeit ein vergleichsweise klassischer Großroman. Das folgende Buch geht bei seiner Zertrümmerung und willentlichen Leserverwirrung noch einige entscheidende Schritte weiter und lädt dazu ein, sich mit Genuss zu verirren, mit Schaudern über einem erhaben-apokalytischen Abgrund zu schweben.

Auch das nächste Buch spielt mit dem Thema vom ewigen mythischen Gekabbel zwischen Freiheit und Zwang, zwischen der Anarchie des Individuums und der Kontrollbestrebungen der Ordnungsmächte. Doch bleibt »Gegen den Tag«, verglichen mit dem nächsten Kandidaten, trotz seiner ins Unübersichtliche artenden Handlungsstrangvielfalt und stilistischen Wandlungsfähigkeit ein vergleichsweise klassischer Großroman. Das folgende Buch geht bei seiner Zertrümmerung und willentlichen Leserverwirrung noch einige entscheidende Schritte weiter und lädt dazu ein, sich mit Genuss zu verirren, mit Schaudern über einem erhaben-apokalytischen Abgrund zu schweben.

Hal Duncan: »Das Ewige Stundenbuch 1 – Vellum«, oder: Die Mythen-Jukebos voll aufgedreht.

Als Abschluss meiner diesjährigen Sammelrezi wähle ich den Überwahnsinn, wo alles zusammenkommt und sich trefflich fügt: ein experimentelles Werk eines neuen Autoren, mit herausragendem Engagement und großer Könnerschaft übertragen. Beim letzten Titel der diesjährigen Runde wurde mit hohem künstlerischen Einsatz gepokert, sicherlich auch ein wenig geblufft, dennoch ist das Ergebnis ein Werk, das gerechtfertigterweise schnell den Ruf eines (post)modernen Klassikers für sich verbuchen konnte, eines Romanlabyrinths das zum Vergnügen auffordert sich in ihm hoffnungslos zu verirren.

Als Abschluss meiner diesjährigen Sammelrezi wähle ich den Überwahnsinn, wo alles zusammenkommt und sich trefflich fügt: ein experimentelles Werk eines neuen Autoren, mit herausragendem Engagement und großer Könnerschaft übertragen. Beim letzten Titel der diesjährigen Runde wurde mit hohem künstlerischen Einsatz gepokert, sicherlich auch ein wenig geblufft, dennoch ist das Ergebnis ein Werk, das gerechtfertigterweise schnell den Ruf eines (post)modernen Klassikers für sich verbuchen konnte, eines Romanlabyrinths das zum Vergnügen auffordert sich in ihm hoffnungslos zu verirren.

Mark Z. Danielewski: »Das Haus – House of Leaves«, oder: Hausbuch/Buchhaus frisst seine Leser, nee andersrum, oder?

•••

ANMERKUNG:

••• Zurück

Eintrag No. 582 — Verflixt eigentlich! Meine derzeitigen Lektüren und Projekte sind von diesem neuen Pynchon-Roman unterbrochen worden. Habe den Roman am Wochenende erstanden und wollte ihn eigentlich erst anpacken, wenn ich mit dem zweiten Pyat-Roman »The Laughter of Catharge« von Michael Moorcock durch bin, aber das ›nur mal kurz den Anfang anschmecken‹ artete aus und fand kein Ende und nun bin ich schon über die Mitte hinaus. Kurz: mich hat’s voll erwischt.

Zu köstlich aber auch, wie der kleine, schräge und (fast dauer-)zugedröhnte Privatdetektiv Larry ›Doc‹ Sportello im Los Angeles (und Las Vegas) der Siebziger durch die Gegend trudelt. »Inherent Vice« bietet Eins A Ersatz-Rausch und ist ein feines Beispiel für die Sublimierungskraft von guter Kunst. Statt sich selbst dem Laster des Doperauchens und LSD-Pappe-Schmeißens hinzugeben, lieber Pynchon lesen und durch sein superbes Buchstabenkraut high werden. Und die durch Kiffer- und Acid-Aktionen verursachte Slapstick-, Sinnesrausch- und Dialog-Komik kann, wenn so trefflich aufbereitet wird wie bei Pynchon, auch mir nüchternen Zeitgenossen fett Spaß bereiten (naja: Abends gönn ich mir dann schon ein kleines Glässchen Dalwhennie zur Entspannung beim Lesen).

Zu köstlich aber auch, wie der kleine, schräge und (fast dauer-)zugedröhnte Privatdetektiv Larry ›Doc‹ Sportello im Los Angeles (und Las Vegas) der Siebziger durch die Gegend trudelt. »Inherent Vice« bietet Eins A Ersatz-Rausch und ist ein feines Beispiel für die Sublimierungskraft von guter Kunst. Statt sich selbst dem Laster des Doperauchens und LSD-Pappe-Schmeißens hinzugeben, lieber Pynchon lesen und durch sein superbes Buchstabenkraut high werden. Und die durch Kiffer- und Acid-Aktionen verursachte Slapstick-, Sinnesrausch- und Dialog-Komik kann, wenn so trefflich aufbereitet wird wie bei Pynchon, auch mir nüchternen Zeitgenossen fett Spaß bereiten (naja: Abends gönn ich mir dann schon ein kleines Glässchen Dalwhennie zur Entspannung beim Lesen).

Auffällig, wie viele deutschen Medien flott bei Fuß sind, um mit ’ner Rezi über »Inherent Vice« aufzuwarten (die »FAZ« bot sogar wenige Tage nacheinander, am 31. Juli und am 02. August, Besprechungen an). Finde ich ja doll, dass es offensichtlich im deutschsprachigen Raum sowohl in den Redaktionen als auch in der LitKrit-Schreiberschar ’nen ganzen Haufen Pynchonpfadfinder zu geben scheint, die mit der Verbreitung ihrer (größtenteils) Fanboybegeisterung nicht abwarten können, bis das Teil übersetzt vorliegt (was, wie der Rowohlt-Verlag angekündigt hat, 2010 der Fall sein wird).

Hier eine kleine Rundschau zu den (in meinen Augen) gelungenen Berichten über den neuen Pynchon.

Den Vergleich mit dem Film »The Big Lebowski« bemühen einige Rezensenten und ich finde, nicht zu unrecht. Übrigens hat sich (ironisch wohlgemerkt) über Davids Joint-Vergleich das »Handelsblatt«-Blog »Indiskretion Ehrensache« ausgelassen, und ich konnte nicht anders als anzumerken:

Wer Journalist werden will, sollte im Alter von (sagen wir mal grob) 18 bis 25 mal alles probiert haben (inklusive Maden Wunden reinigen lassen, Big Brother-gucken, Schuhe selber machen, Terroristen foltern, ein Einbaumboot schnitzen, Windeln wechseln, Haggis essen, versuchen eine 3-stimmige Fuge zu schreiben usw ect ff pp). Nur dann kann ein Journalist eben auch ordnetlich über die Welt schreiben, und sei es nur die Welt der Literatur.

Wobei ich zwei wichtige Einsprüch anbringen muss.

Okey, okey, verglichen mit dem ziemlich komplexen und nur unter Aufbringung erhöhter Aufmerksamkeitsleistung als unterhaltsam zu lesenden »Die Enden der Parabel« ist der neue Pynchon tatsächlich ein entspannt wegschlürfbarer Strandkorbroman. — Aber!: All die Eigenheiten, die »Inherent Vice« zu so einer erfreulich kurzweiligen und vergnüglichen Lektüre machen, finden sich zuhauf auch in den anderen Romanen von Pynchon: Trefflich geschilderte Milieu-, Orts-, und Tages-Stimmungen; durchgeknallte Typen die seltsame Macken haben und/oder verschrobenen Projekten und/oder Verschwörungstheorien anhängen; abgedrehte ›Set-Pieces‹ die für jeden trippigen Äktschnreisser eine wahre Zier wären; sowie Dialoge und Gedanken der Figuren, in denen dem Zeitgeist der Moderne pointenreich derart genau der Puls gefühlt wird, dass man von der Lektüre sensibilisiert das Hämmern der großen globalen Paranoiatrommel zu hören vermeint … und sich darüber auch noch amüsiert!

Zweitens ist dieser leicht zugängliche Kifferkomikkrimi mit all den typischen Pynchonideen und Themen und Argumenten gespickt, welche alle seine bisherigen Bücher auch prägen, und die sie in den Augen der begeisterten Leser zu überaus relevanten Kritiken unserer modernen Welt machen. Trotz all dem kunterbunten und wilden Durcheinander stimmt »Inherent Vice« ab und zu einen melancholischen Ton an. Immerhin ist in dem Los Angeles des Romans Roland Reagan gerade Gouverneur von Kalifornien, Richard ›Tricky Dick‹ Nixon Präsi und es gibt entsprechend genug finstere Machenschaften und bedenkliche Entwicklungen, die es zu kommentieren gilt. Vielleicht am deutlichsten birngt den nostalgischen Abgesang auf die Hippie-Zeit folgende Sequenz auf den Punkt:

Ergänzung: Einen superdollen Service bietet das amerikanische Magazin »Wired«. Die haben sich die Mühe gemacht und eine google-Map zu »Inherent Vice« erstellt: »The Unofficial Thomas Pynchon Guide to Los Angeles (ad vice versa)«.

Mehr Pynchon-Einräge in der Molochronnik:

•••

Eintrag No. 538 — Wie aufmerksame Molochronik-Leser wissen, bin ich zur Jahreswende 2007/2008 vom Pynchon-Fieber erfasst worden, weiland ich damals die englische Ausgabe von »Against the Day« (2006, Deutsch 2008 als »Gegen den Tag«) verschlang. Mittlerweile habe ich mir alle sechs Romane dieses erstaunlichen Schriftstellers zugelegt, sowohl auf Deutsch, als auch auf Englisch.

Eintrag No. 538 — Wie aufmerksame Molochronik-Leser wissen, bin ich zur Jahreswende 2007/2008 vom Pynchon-Fieber erfasst worden, weiland ich damals die englische Ausgabe von »Against the Day« (2006, Deutsch 2008 als »Gegen den Tag«) verschlang. Mittlerweile habe ich mir alle sechs Romane dieses erstaunlichen Schriftstellers zugelegt, sowohl auf Deutsch, als auch auf Englisch.

»Gegen den Tag« (= GDT) ist aufgrund seines Umfangs von über 1000 Seiten, der verwirrenden Figurenvielzahl und der thematischen Breite sicherlich nicht unbedingt der die beste Eintrittskarte zu Pynchon Prosawelten (auf den ersten Blick zumindest, denn bei mir hat das dicke Ding ja voll gezündet). Allerdings kann ich sagen, dass verglichen mit Pynchons bekanntesten, von mir erst etwa zu einem Drittel bewältigtem Werk »Gravity’s Rainbow« (1973, Deutsch 1981 als »Die Enden der Parabel«), GDT ein zwar langer, aber bequem zu absolvierender Spaziergang ist.

Nun aber zu meiner zweiten abgeschlossenen Pynchon-Lektüre, »The Crying of Lot 49« (1966, Deutsch 1973 als »Die Versteigerung von No. 49«). Der oftmals ausgesprochenen Empfehlung, dass dieser (zweite) Roman von Thomas Pynchon (1937) den bekömmlichsten Einstieg in sein Werk bietet, kann ich von meiner bisherigen Warte aus voll und ganz zustimmen. Hier lernt man auf kurzer Strecke in sechs Kapiteln bereits die wichtigsten Themen, atmosphärischen Facetten und erzählerischen Kniffe dieses Autors kennen.

Bei »The Crying of Lot 49« handelt es sich grob gesagt um eine Konspirations-Räuberpistole. Oedipa Maas, die Heldin des Mitte der 1960ger-Jahre angesiedelten Romans, erfährt nach dem Tod ihres Ex-Geliebten, dass sie von diesem steinreichen Immobilien- und Industrie-Mogul Pierce Inverarity zur Testamentsvollstreckerin bestimmt wurde. Um dieser angesichts des riesigen Vermögens ungeheuren Aufgabe gerecht zu werden, beginnt Oedipa eine Recherche-Rundreise durch Kalifornien und stößt dabei im Zusammengang mit einer Briefmarkensammlung aus dem Nachlass des Verstorbenen, auf die undurchschaubare Verschwörung eines Post-Untergrundnetzwerkes, des Tristero-Systems. Ihren Anfang nahm diese geheimnisumrankte Organisation irgendwann in den Wirren der europäischen Geschichte, als sich die Tristero-Intriganten dem Thurn & Taxis-Monopol der Briefzustellung entgegenstellten. Die Fährte dieses Ringens zwischen staatstragenden Kommunikations-Monopolisten und anarchistischen Tristero-Rebellen zieht sich durch die Jahrhunderte bis hin in Oedipas Lebenswelt. Einmal darauf aufmerksam geworden, entdeckt sie überall die geheimen Tristero-Zeichen, z.B. das Akronym W.A.S.T.E. auf als Mülleimern getarnten Tristero-Briefkästen, komische Schreibfehler auf Pots- Poststempeln, oder ein Symbol, das ein durch einen Dämpfer unnütz gemachtes Posthorn zeigt. — (Es besteht für mich kein Zweifel, dass Pynchons Charadenspiel-Thematik inspirativ auf nachfolgende Fiktionen wie die »Illuminatus!«-Trio (1975, Deutsch 1977) von R. A. Wilson & Robert Shea, oder Umberto Ecos »Das Fouccaultsche Pendel« (1988, Deutsch 1989) eingewirkt hat.)

Oedipa versucht sich gegen Ende des Buches einen Überblick zu ihrem Dilemma zu verschaffen, und kommt auf folgende vier Möglichkeiten (S. 189 f; Zitatangaben nach der Deutschen Taschenbuchausgabe):

Oedipa versucht sich gegen Ende des Buches einen Überblick zu ihrem Dilemma zu verschaffen, und kommt auf folgende vier Möglichkeiten (S. 189 f; Zitatangaben nach der Deutschen Taschenbuchausgabe):

… entdeckt hat;

Die Auflösung werde ich hier natürlich nicht verraten und ich warne davor, im Netz danach zu suchen, denn das Vergnügen, welches die letzten Zeilen des Romanes bieten, ist zu köstlich, um es sich ver-spoilern zu lassen.

Lebhaft und abwechslungsreich gestaltet sich die Lektüre des Romans durch die Kombination von episodischen und verschachtelten Erzählens. Episodisch, weil wir Oedipa bei ihrer Queste begleiten (und das Buch bietet vergnügliche Auftritte von Durchgeknallten, Außenseitern und Exzentrikern); verschachtelt, weil immer wieder kürzere und längere Abzweigungen vom Hauptstrang genommen werden, z.B. wenn Abenteuerspielfilme des Kinderfernsehens, blutige jakobinische Theaterstücke parodiert, oder historische Ausflüge zur Tristero-Verschwörung dargeboten werden.

Sprachlich trumpft das Buch auf, indem es sowohl satirische Übertreibungskunst und slapstickhaftes Blöden meistert (z.B. wenn Oedipa sich mit dem Anwalt von Pierce Inverarity in einer zum Seitensprung ausartenden Motel-Nacht auf eine Partie Strip Botticelli einläßt und eine außer Kontrolle geratene Haarspraydose für totales Chaos sorgt), es auch vermag, die fragileren Tonlagen des Grübelns, Zweifelns und Sinn-Strebens der Heldin anzustimmen.

Gerade als Phantastik-Liebhaber bin ich hingerissen vom großen Geschick Pynchons für umfassende Metaphern, die sowohl blickerweiternd als auch desorientierend wirken, die offen und anknüpffreudig genug bleiben um mir als Leser Raum für eigene Deutungen zu gewähren, ohne dabei zu gängeln oder in die Beliebigkeit abzugleiten. Was kann und darf man sich mehr von einem kurzweilig zu lesenden Stück Literaur erwarten, wenn zugleich ernsthaft über die Herausforderungen des Lebens in der modernen Welt (oder des Mensch-Seins) erzählt werden soll?

Gerade als Phantastik-Liebhaber bin ich hingerissen vom großen Geschick Pynchons für umfassende Metaphern, die sowohl blickerweiternd als auch desorientierend wirken, die offen und anknüpffreudig genug bleiben um mir als Leser Raum für eigene Deutungen zu gewähren, ohne dabei zu gängeln oder in die Beliebigkeit abzugleiten. Was kann und darf man sich mehr von einem kurzweilig zu lesenden Stück Literaur erwarten, wenn zugleich ernsthaft über die Herausforderungen des Lebens in der modernen Welt (oder des Mensch-Seins) erzählt werden soll?

Markant appeliert das Buch zu dieser Problematik dann an seine Leser, wenn eine Figur, der Bühnenkünstler Randolph Driblette, sagt (S. 85/86) …

Groß war mein Vergnügen, als Kuppel für die Projektionen von Meister Pynchon zu dienen, dabei von ihm eingeladen und ermuntert zu werden, mein eigenes Licht leuchten zu lassen: innerhalb der kleinen sicheren Romanwelt von »Die Versteigerung von No. 49«, aber auch in der großen Welt der tatsächlich stattfindenden Kultur und Natur-Ereignisse.

•••

| Februar 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| Februar | ||||||