Ju Honisch: »Das Obsidianherz« oder: Dämonen- und Zauberschrifthatz im königlich-bayerischen München

Gestern Abend hat Ju Honisch den Deutschen Phantastik Preis 2009 für das beste deutschsprachige Debüt bekommen. Das freut mich ungeheuerlich, nicht nur, weil dieser Anerkennungserfolg der Vorhersage meines letzten Satz der folgenden Empfehlung aus

»Magira 2009« folgt.

Anders als sonst (sonst lasse ich mindestens ein halbes Jahr verstreichen zwischen Druckveröffentlichung und Internetaufbereitung) veröffentliche ich also zu Ehren der Preisträgerin heute die Eröffnungsrezi aus meinem Text

»Wonniglich verirrt im Labyrinth der Phantastik«.

•••••

Eintrag No. 591 — Den üblichen Gewohnheiten des Rezensionenschreibens zuwiderlaufend, beginne ich einen Tacken persönlicher als üblich über »Das Obsidianherz« und seine Autorin zu berichten. Bevor ich Ju Honisch die Schriftstellerin kennen lernte, war sie mir bereits eine gutbefreundete Nachbarin, denn sie wohnt keinen Kilometer weit weg von mir. Sie gehört zu den großzügigsten und bestkochensten Gastgeberinnen die ich kenne, wir tauschen fruchtbar Lese- und Filmempfehlungen, unsere musikalischen und kulturgeschichtlichen Vorlieben überschneiden sich auf vielen Gebieten, und wir genießen gemeinsame Besuche von Chor-Konzerten klassischer Musik oder von Auftritten von Irish Folkgruppen wie Celtic Chacra. Aus meiner Sicht gehört Ju gehört zur Phantastik-Fandom-Pioniergeneration der Siebziger/Achtziger, was mir beispielsweise klar wurde, als ich einer ihrer Erzählung von einer Leonard ›Mr. Spock‹ Nimoy-Minicon in den frühen 80er-Jahren lauschte. Ju’s erstes kreatives Betätigungsfeld war, neben dem Theaterspiel, die Musik und damit auch die Lyrik, und mit unerschütterlichem Engagement globetrottet sie seit Jahren durch die internationale Filk-Szene, und hat zusammen mit der Sängerin Kerstin Dröge CDs eingespielt. Wenn die Pratchett-Verehrerin Ju die Gitarre rausholt und ihre Filk-Gemme »Terror Time in Lancre« anstimmt, um über die Badefreuden von Nanny Ogg zu singen, scheint diese lebenslustige Landhexe tatsächlich für eine Weile unter uns zu weilen. Magische Augenblicke sind das dann.

Eintrag No. 591 — Den üblichen Gewohnheiten des Rezensionenschreibens zuwiderlaufend, beginne ich einen Tacken persönlicher als üblich über »Das Obsidianherz« und seine Autorin zu berichten. Bevor ich Ju Honisch die Schriftstellerin kennen lernte, war sie mir bereits eine gutbefreundete Nachbarin, denn sie wohnt keinen Kilometer weit weg von mir. Sie gehört zu den großzügigsten und bestkochensten Gastgeberinnen die ich kenne, wir tauschen fruchtbar Lese- und Filmempfehlungen, unsere musikalischen und kulturgeschichtlichen Vorlieben überschneiden sich auf vielen Gebieten, und wir genießen gemeinsame Besuche von Chor-Konzerten klassischer Musik oder von Auftritten von Irish Folkgruppen wie Celtic Chacra. Aus meiner Sicht gehört Ju gehört zur Phantastik-Fandom-Pioniergeneration der Siebziger/Achtziger, was mir beispielsweise klar wurde, als ich einer ihrer Erzählung von einer Leonard ›Mr. Spock‹ Nimoy-Minicon in den frühen 80er-Jahren lauschte. Ju’s erstes kreatives Betätigungsfeld war, neben dem Theaterspiel, die Musik und damit auch die Lyrik, und mit unerschütterlichem Engagement globetrottet sie seit Jahren durch die internationale Filk-Szene, und hat zusammen mit der Sängerin Kerstin Dröge CDs eingespielt. Wenn die Pratchett-Verehrerin Ju die Gitarre rausholt und ihre Filk-Gemme »Terror Time in Lancre« anstimmt, um über die Badefreuden von Nanny Ogg zu singen, scheint diese lebenslustige Landhexe tatsächlich für eine Weile unter uns zu weilen. Magische Augenblicke sind das dann.

Dass Ju Honisch auch in verschiedensten Erzählstimmlagen knackige Ideen offerieren kann, belegt sie mit den in ihrem Kurzgeschichtenband »Bisse« (Hexentorverlag) versammelten Texte. Wie es sich für gute Genre-Phantastik gehört, verführen ihre Geschichten zu schrägen, verschmitzten, zuweilen mitfühlenden und ja, auch hämischen Blicken auf die Welt (beispielsweise wenn die kleine Welt einer einsamen alte Damen und die kleine eines »Star Trek«-artigen Raumschiff aufeinanderprallen). Sie tappt dabei weder in die Bequemlichkeitsfalle und brüht mit zu mageren Variationen Altbekanntes auf, sie überspannt aber den Bogen auch nicht ins gegenteilige Extrem und versucht verkrampft hyperoriginell zu sein. Damit empfiehlt sie sich meiner Meinung nach als eine ideale Autorin für alle, die egal von welchen Extremregionen sie kommen, ab und zu gerne einige Lektüremeilen auf dem goldenen Mittelweg spazieren. Die Mitte hat es ja in unseren Zeit der sich in zig Richtungen auseinanderdifferenzierenden Geschmacksvielfalt schwer, denn schnell mal heißt es ungerechtfertigterweise, das dies oder jenes wirklich etwas für jeden bietet. Da das oft eben nicht stimmt, häuft sich Skepsis gegenüber der vermeintlich lauen Mitte, gegenüber guten Kompromissen an. Dabei sind es die faulen Kompromisse der Mittelmäßigkeit, vor allem auf sozialen und politischen (aber auch kulturellem) Felde, weshalb ›die Mitte‹ und ›der Kompromiss‹ in Misskredit geraten sind.

Mit ihrem gelungenen Romandebüt »Das Obsidianherz« erzählt Ju Honisch bezaubernd leichtfüßig über eine leicht neben dem 19. Jahrhundert angesiedelte Alternativwelt, welche mich mit ihrem dort abgefackelten Magie-, Liebschaften-, Intrigen- Mantel- und Degen-Feuerwerk ergötzte. Da ich ein männlicher Rezensent bin, will ich erstmal die ›typisch männlichen‹ Facetten der Handlung vorstellen. Im Edelhotel Nymphenburger Hof zu München im Jahre 1865 wurde ein Magier, der aus England ein beunruhigend machtspendendes Zaubermanuskript geklaut hat, gekillt. Bevor er aber im Kampf mit einem schemenhaften Monsterdämon unterlag, hat dieser Magier das Hotel mit einem unsichtbaren Barrierespruch versiegelt: nichts was magisch ist, ob Objekt oder Wesen, kann das Haus verlassen. Die Wege verschiedener Interessengruppen kreuzen sich nun im Nymphenburger Hof, meist recht plötzlich und im Laufe des Romanes mit viel Handgemenge, Flüchten, in Deckung hechten und (im besten Sinne) Geschmachte. Das klingt dann zum Beispiel so:

Leutnant Udolf von Görenczy vom Königlich Bayerischen 3. Chevaulegers-Regiment Herzog Karl-Theodor und Leutnant Asko von Orven vom Königlich Bayerischen 1. Jägerbataillon König rannten den Hotelkorridor entlang und passierten just das Zimmer mit der Nummer 312, als lautes Schreien anhub. Sie hörten zwei schrille Frauenstimmen, deren Intensität und Lautstärke die dicke Holztür nur unwesentlich dämpfte. Sie hielten abrupt inne, wobei ihr Schwung sie fast zu weit trug.

[01]Udolf und Asko sind im Auftrag von ›Märchenkönig‹ Ludwig II. vor Ort, um den Machenschaften auf den Grund zu gehen. In Kooperation mit den Beklauten, wird ihnen von der britischen Botschaft ein Agent für besondere Aufgaben, Colonel Delacroix, der mit einem finsteren Fluch geschlagen ist, sowie der schottische Meister des Arkanen Aengus McMullen zu Seite gestellt. Die gerade erwähnten Damenschreie stammen von Corrisande Anthea Jarrencourt, einer jungen, zierlichen englischen Dame die in Bayerns Adleskreisen nach einem passenden Gemahl sucht und die im Lauf des Romanes entdecken wird, was sie eigentlich für ein Wesen ist, und ihrem Dienstmädchen Marie-Jeannette Bouchard, einer rotlockigen und für eine Zofe etwas zu frech-eigenwilligen Französin. Als moralischer Kompass, sprich Anstandsdame, wacht die Witwe Mrs. Parslow über die beiden jungen Dinger. Zudem schleichen Widerstandskämpfer einer ungarischen (anti-österreichischen) Terroristenzelle durch das Hotel und wollen das Zaubermanuskript als Druckmittel gegen die Unterdrückung ihrer Heimat durch die K. & K.-Authoritäten an sich bringen. Der jahrhundertealte Graf Arpad, eine Art Gentleman-Vampir (›windswept & dangerous‹) und freischaffender Geheimagent, führt diesen Haufen an. Als weitere, einigen der Herren die Sinne verwirrende Herzensdame, tritt desweiteren die kapriziöse Opernsängerin Cérise Denglot auf. Und komplettiert wird der Machtkampfstadel durch die sinistere und rücksichtslose Fundamentalistengruppe der katholischen Bruderschaft des Lichts.

Wer auf Äktschn und Magiekämpfe steht, wird reichlich verköstigt, wenn sich mit Messern, Säbeln, Luntenpistolen, Zaubersprüchen und -Amuletten auf den Leib gerückt wird. Besonders gelungen sind auch die Passagen aus Sicht des wilden, gestaltlosen Dämon, der als Bedrohung für alle Parteien sein Unwesen treibt, und der gleich einem mörderischem Poltergeist durch das Hotel spukt.

Wer auf Äktschn und Magiekämpfe steht, wird reichlich verköstigt, wenn sich mit Messern, Säbeln, Luntenpistolen, Zaubersprüchen und -Amuletten auf den Leib gerückt wird. Besonders gelungen sind auch die Passagen aus Sicht des wilden, gestaltlosen Dämon, der als Bedrohung für alle Parteien sein Unwesen treibt, und der gleich einem mörderischem Poltergeist durch das Hotel spukt.

›Typisch weiblich‹ an »Das Obsidianherz« ist das ausgesprochen geschickt gehandhabte feine erotische Prickeln, dass zwischen den verschiedenen Figuren perlt wie Champagnerblubberbläschen. Die biedere Epoche des mittleren 19. Jahrhunderts bietet für eine gewiefte Geschichtenerzählerin wie Ju eine tolle Spielwiese, da bereits kurz entblößte weibliche Fußknöchel etwas Unerhörtes sind, oder wenn es gilt, die Kunst des willentlichen Errötens und Erblassens diplomatie- und intrigentaktisch vorteilhaft einzusetzten. Gesteigert wird die Erotik freilich durch magische Aspekte, zum Beispiel wenn der sonst übermenschlich robuste Graf Arpad dann doch mal derart schlimm lädiert wurde, so dass ihm eine der Damen stärkenden Blutzoll gewährt und es dabei zu einer vorrübergehenden Seelenverschmelzung kommt. Nicht zuletzt verbeuge ich mich bewundernd davor, wie viel Vergnüglichkeit die facettenreichen Konverstionsverwicklungen bereiten, da alle Figuren gesegnet sind mit den verschiedensten Zweifeln, Sturheiten, Vorlieben und Abneigungen, die lebendig und überzeugend gezeichnet sind.

Kurz: das perfekte Buch um sich (›einfach nur‹) zurücklehnen und es zu genießen, um zu schmunzeln und mitzufiebern in einer atmosphäregesättigten magisch-bayerischen Alternativwelt. Nicht zuletzt erfüllt »Das Obsidianherz« mir eine persönliche Genre-Sehnsucht, denn dieser Roman hilft, nicht nur weil er hübsch umfangreich ist, eine Kluft zu schmälern, die sich hierzulande auftut, wenn man nach qualitätsvoller, solide geschriebener History-Phantastik für Erwachsene (ab etwa dem 14 Lebenshahr) dürstet. Genauer gesagt geht es um eine Fiktionstradition, die beispielsweise im Englischsprachigen nie verloren gegangen ist, nämlich eine prominente Epoche der Vergangenheit durch ein Zauberprisma zu betrachten, so dass eine wundersam gefärbte Alternativweltvergangenheit erscheint, deren zur Epoche passendes, typische-alltbewährtes Figurenensemble mit reichlich neuen Ecken und Kanten, Dralls und Twists versehen wurde.[02] Ich bin zuversichtlich, dass sich (vielleicht nicht nur im deutschsprachigem Raum) mit dem Erscheinen weiterer Bücher aus der »Das Obsidianherz«-Welt noch herumsprechen wird, wie gut die Unterhaltungskunst von Ju Honisch ist.

•••

Ju Honisch: »Das Obsidianherz«, Pro- & Epilog, 96 Kapitel, auf 809 Seiten; Gloassar & Dramatis Personæ; Feder & Schwert Origin (Taschenbuch), 2008; ISBN:

•••

ANMERKUNG:

Übersicht, Ein- & Überleitung(en) von Molos Sammelrezi in »Magira 2009«

Erstellt von molosovsky um 15:59

in

Literatur,

Horror,

Magira Jahrbuch,

China Miéville,

Fantasy,

Ju Honisch,

Max Brooks,

Thomas Pynchon,

Mark Z. Danielewski,

Hal Duncan,

Science Fiction,

Nick Harkaway,

Phantastik

Eintrag No. 587

Eintrag No. 587

Ausnahmsweise habe ich dieses Jahr drei Rezensionen (zu Max Brooks, Nick Haraway & Hal Duncan), die bereits in der Molochronik erschienen sind, für meine »Magira«-Sammelrezi, wiederverwertet (erweitert und verbessert, um genau zu sein).

Wie immer werden die Volltexte der anderen Empfehlungen ab dem Frühjahr Stück für Stück in die Molochronik eingepflegt.

Wie immer habe ich meinen Herausgebern

Michael Scheuch und

Hermann Ritter für ihre entgegenkommende Herausgeberschaft und ihr Lektorat zu danken, muss mich bei meinen Korrekturlesern entschuldigen für den Buchstabenverhau, den ich als fertige Manuspripte abzugeben pflege und grüße den Layouter

Michael Haitel und freue mich über seine schöne Aufbereitung meines Beitrages inkl. der verwendeten Illus.

Hier geht es zu einer kleinen Vorschau von mir auf

»Magira 2009«.•••

WONNIGLICH VERIRRT IM LABYRINTH DER PHANTASTIK

Wenn schwarze Schnörkel auf weißem Untergrund angemessen angeordnet sind, transportieren sie uns in Millisekunden in beliebig weit entfernte, vergangene oder sogar nie gewesene Orte und Zeiten.

—Douglas R. Hofstadter (*1945), »Ich bin eine seltsame Schleife«, Klett-Cotta 2008, Seite 343

Manchmal grinse ich gedankenverloren, wenn ich mir vorstelle, es gäbe ein Leseratten-Rollenspiel, bei dem Spieler sich in Leseabenteuer stürzten. Wie bei anderen Rollenspielen auch, könnten Spieler dabei aus einem Pulk verschiedenster Charakterklassen wählen und beispielsweise (unter anderen) träumerische Genussleser, detailversessene Sprachpedanten, mystische Metapherndeuter, pietätvolle Ekstasejunkies, argumentationsgewahre Zeitläuftendeuter oder modebewusste Trendsurfer verkörpern. Es ginge darum, dass man in der erschlagenden Vielfalt der Bücher befriedigende und erhellende Lektüren aufstöbert, im Lauf der Zeit eine respektable Bibliothek zusammenträgt, sich einen guten Ruf als glänzender Interpret und Bücherblätterwaldpfadfinder schafft. Auf dem Charakterbogen fänden sich solche Fähigkeitsspalten wie Wortschatz, »Lesegeschwindigkeit«, »Leseausdauer«, »Bedeutungsspürsinn«, und eine Punkteskala für »Leselust-/Frusterlebnis« gäbe die Analogie für Lebenspunkte ab (bei wem dieser Balken dauerhaft auf Null verharrt, der/die gibt das Bücherlesen auf).

Vorlieben und Abneigungen sowie natürlich die von den momentanen Lebensumständen diktierten Gemüts- und Verstandesverfassungen würden beeinflussen, ob und wie sich aus den diversen inhaltlichen, stilistischen und ästhetischen Eigenschaften eines Buches freud- oder leidvolle Lektüreerlebnisse ergeben. Mit Bonus- und Maulus-Fähigkeiten wie »eidetisches Gedächtnis«, »Humorlosigkeit«, »Hypersensibilität«, »Legasthenie« oder »perverse Neigungen« (verschiedenster Art) könnte man seinen Charakter Würze verleihen. Ein einzelnes Abenteuer könnte davon handeln, wie gut man sich behauptet eine verwirrende Geschichte zu deuten, etwa »Ein Vorfall an der Owl-Creek-Brücke« von Ambrose Bierce. Eine viele Spielabende umfassende Kampagne könnte sich darum drehen, das Gesamtwerk von James Joyce oder Friedrich Wilhelm von Junzt ohne Schaden an Herz und Verstand zu überstehen, oder indem man bei einem Diskurs darüber ob ›High‹- oder ›Low Fantasy‹ das Bessere (oder was darunter überhaupt zu verstehen) sei, möglichst viele Deutungshoheitspunkte ergattert. Wessen Charakter nicht druffgeht (sprich: die Lust am Lesen nicht einbüßt und vermeiden kann, zum Beispiel zu einem Bier- und Glotze-Lemuren zu werden), kann sich in den höheren Leveln daran machen, verschiedene Wege einzuschlagen um selbst aktiv am Bücherweltstoffwechsel teilzunehmen: als fabulierender Autor, als Lektor-Hebamme, als berüchtigter Kritiker, als eloquenter Dozent an einer Uni, als Raritäten dealender Antiquar, als brückenbauender Übersetzer. Und natürlich gäbe es für Spieler die nach Abwechslung dürsten Erweiterungen wie »Kästchen & Sprechblasen: Im Reich der Comics«, »Lesen mit den Ohren: Im Land der Hörspiele & Hörbücher«, »Filmgeschichten: Leinwand & Flimmerkasten«, »Die Strudel der Immersion: Videospiele & Virtuell Reality« und für die ganz Hartgesottenen: »Semiotik & Mystik: Die ganze Welt ein Buch, das eigene Leben als Text«.

Abgesehen von dem Vergnügen, welches mir dieses Gedankenspiel bereitet, fände ich es bisweilen schlicht und ergreifend nützlich, wenn sich Leseratten anhand des Vergleichens ihrer Charakterbögen (und denen der Bücher) schnell und bequem darüber orientieren könnten, welche Lektüren einen näheren Blick wert sind, und um welche Autoren und Stoffe man vielleicht besser doch einen Bogen macht, beziehungsweise, mit welchem Rüstzeug sich die unwegsameren Lese-Terrains freudvoller durchqueren lassen. Nicht zuletzt wäre so ein Leseratten-Rollenspiel ein feines Medium, um sich über die strategischen Feinheiten des Lesens auszutauschen, in etwa so: »Bei diesem Titel brauchst Du für die ersten Handvoll Kapitel einen Geduldstrank«, oder: »Wenn man dieses Buch laut liest, kann man einen +2-Bonus für melodische Sprachschönheit ergattern«, oder: »Für dieses Buch muss man einen kritischen Skepsiswurf -3 schaffen um nicht gelangweilt zu werden, außer, Du hast mindestens die zweite Stufe der Fertigkeit Gegen-den-Strich-Lesen inne, dann darf man alle Dutzend Seiten einen Gacker-Gewinnwurf von 3 mal W8 machen«.

Diese Phantasie birgt aber auch reichlich Sprengstoff, denn was käme dabei heraus, würde man Büchern und ihren Lesern ein rollenspieltypisches Punkte- und Wertungssystem überstülpen? Richtig: Unfrieden drohte bei solcherart hierarchischen Stufenleitern. Denn wo es dann einerseits bestimmte Bücher gäbe, für die man mehr Erfahrungspunkte einheimste, und gewisse Werke sich besser knacken ließen von fortgeschrittenen Leser-Spielercharakteren, so fänden sich andererseits am gegenüberliegenden Pol die Nichtschwimmerbecken-Bücher für (noch) unmächtigere Lesespielercharaktere. Und wer möchte sich schon gerne nachsagen lassen, dass er vornehmlich auf Stützräder-Romane ausweichen muss um Leseerfolge verbuchen zu können? — Derartiger Spott über die Leser und Bücher der niederen Erfahrungslevels soll hier aussen vor bleiben. Das Ungeschick und die Borniertheit der literarisch Hochnäsigen, speziell jener, für die alles (oder doch das allermeiste), was als ›Genre-Phantastik‹ daherkommt automatisch beschränkter Schund ist, sei uns Ärger genug und lediglich Anlass für vergnügte Empörung, wenn wir unseren matten Kreislauf und gelangweilten Geist auf Zack bringen wollen. Jedoch kann ich nicht verhehlen, dass ich mich als Mittdreissiger, der seit gut 20 Jahren alle möglichen Buchstaben-Donjons durchirrt, nicht mehr voll-authentisch und auf gleicher Augenhöhe an die jugendlichen Lesefrischlinge wenden kann, genauso wie ich gegenüber gestandenen Schmöker-Veteranen (die mir Jahre, wenn nicht Jahrzehnte an Leseerfahrungen voraus sind) beim Austrudeln von Sinn, Weh und Wert der Phantastik gehörig ins oftmals peinliche Fuchteln gerate. Aber als jemand, der mittenmang irgendwo im Transitbereich zwischen den unschuldig-begeisterten Lektürehaltungen der Adoleszenz, und der kennerhaft-spitzfindigen des Alters herumeiert, will ich mich mühen, entsprechend zwiegefärbte Kunde zu geben, hier sozusagen in ansteigender Herausforderungsabstufung. Letzteres sei so zu verstehen, dass ich mich von den Titeln, die sich entspannter, lockerer handhaben lassen, hochwurschteln werde zu den Werken, die sich an Leser wenden, welche selbst bei kompliziertester Lektüreakkrobatik mit Freude an der Sache mitzuhampeln vermögen.

•••

Als bekennender Fanboy von China Miévilles bisherigem Schaffen, hatte ich auch mit dessen Jugendroman-Erstling »Un Lon Don« meine Freude, wenn Miéville wiederum geschickt gesellschaftskritische Watschen austeilt und dabei so manche Genreformel umkrempelt und bloßstellt; angetan bin ich von Max Brooks Debut »Wer länger lebt ist später tot – Operation Zombie«, in dem sich unsere moderne Welt angesichts der Megakrise einer Untoten-Pandemie bewähren muss; mit Wonne habe ich die elegant-humorigen, verplauderten Abschweifungen von Nick Harkaway (ebenfalls ein Debutant) verköstigt, der mit »Die gelöschte Welt« einen kampfkunstgesättigten, postapokalytischen Genre-Cocktail zusammengeschüttelt hat; gehadert, aber schließlich erstmal überzeugen lassen habe ich mich von Hal Duncans »Vellum«, dem erstem Band des zweiteiligen Werkes »DAS EWIGE STUNDENBUCH«, einem vermessen wilden Mythen- und Genremix der scheinbar vom Zufallsmodus beherrscht wird; gehörig verdutzt war ich, dass sich »Gegen den Tag« vom wohl schrägsten aller ewig leer ausgehenden Nobelpreis-Kandidaten, Thomas Pynchon, so gar nicht als unlesbar und schwer zugänglich präsentierte, sondern als lustvolles gigantisches Prosagemälde mit viel abenteuerlichem Steampunk-Western-Reiseabenteuer-Flair; zuletzt berichte ich davon, wie mir Mark Z. Danielewski mit seinem schon ungescheit extravaganten »Das Haus – House of Leaves« wahrlich schreckensgetränkte Schlaflosigkeit bescherte. Den Beginn aber macht eine heimische Autorin, auf die ich große Hoffnungen setzte.

Als bekennender Fanboy von China Miévilles bisherigem Schaffen, hatte ich auch mit dessen Jugendroman-Erstling »Un Lon Don« meine Freude, wenn Miéville wiederum geschickt gesellschaftskritische Watschen austeilt und dabei so manche Genreformel umkrempelt und bloßstellt; angetan bin ich von Max Brooks Debut »Wer länger lebt ist später tot – Operation Zombie«, in dem sich unsere moderne Welt angesichts der Megakrise einer Untoten-Pandemie bewähren muss; mit Wonne habe ich die elegant-humorigen, verplauderten Abschweifungen von Nick Harkaway (ebenfalls ein Debutant) verköstigt, der mit »Die gelöschte Welt« einen kampfkunstgesättigten, postapokalytischen Genre-Cocktail zusammengeschüttelt hat; gehadert, aber schließlich erstmal überzeugen lassen habe ich mich von Hal Duncans »Vellum«, dem erstem Band des zweiteiligen Werkes »DAS EWIGE STUNDENBUCH«, einem vermessen wilden Mythen- und Genremix der scheinbar vom Zufallsmodus beherrscht wird; gehörig verdutzt war ich, dass sich »Gegen den Tag« vom wohl schrägsten aller ewig leer ausgehenden Nobelpreis-Kandidaten, Thomas Pynchon, so gar nicht als unlesbar und schwer zugänglich präsentierte, sondern als lustvolles gigantisches Prosagemälde mit viel abenteuerlichem Steampunk-Western-Reiseabenteuer-Flair; zuletzt berichte ich davon, wie mir Mark Z. Danielewski mit seinem schon ungescheit extravaganten »Das Haus – House of Leaves« wahrlich schreckensgetränkte Schlaflosigkeit bescherte. Den Beginn aber macht eine heimische Autorin, auf die ich große Hoffnungen setzte.

Ju Honisch: »Das Obsidianherz«, oder: Dämonen- und Zauberschrifthatz im königlich-bayerischen München.

••• Hier geht’s zur Rezi.

•••

Von durch München-Eleganz und -Romantik geprägter Abenteuerphantastik nun zu solcher, die durch appellative Subversion und metropolitäre Rotzigkeit auffällt. Auch hier stehen vor allem (junge) Damen im Mittelpunkt, und auch hier hegt ein verborgener Schrecken großherrschaftliche Ambitionen.

Von durch München-Eleganz und -Romantik geprägter Abenteuerphantastik nun zu solcher, die durch appellative Subversion und metropolitäre Rotzigkeit auffällt. Auch hier stehen vor allem (junge) Damen im Mittelpunkt, und auch hier hegt ein verborgener Schrecken großherrschaftliche Ambitionen.

China Miéville: »Un Lon Don«, oder: Querfeldein in London diesseits und jenseits des Absurdums.

••• Hier gehts es zur Rezi.

•••

Im nächsten Titel sind die Bösen noch nicht einmal willenlose Handlanger von sich im Okkulten verbergenden, sich mit Trug und Schein tarnenden Strippenziehern, sondern simple Fresszellen in Menschengestalt. Das düstere Fantasyland der Zombiefiktionen erfreut sich vermutlich vor allem wegen zweier Eigenschaften großer Beliebtheit: von der nicht so empörenden, der metaphorischen Flexibilität der Zombies ist gleich ausführlicher die Rede; beunruhigender und sicherlich spektakelträchtiger ist allerdings der Umstand, dass Zombies menschenförmiges, jedoch entmenschlichtes Böse sind, gegenüber dem sich keine Zurückhaltung empfiehlt und Reue deplatziert ist (auch wenn der Blick durchs Zielfernrohr vorm Abdrücken Mitleid für den Ex-Menschen erregen mag).

Im nächsten Titel sind die Bösen noch nicht einmal willenlose Handlanger von sich im Okkulten verbergenden, sich mit Trug und Schein tarnenden Strippenziehern, sondern simple Fresszellen in Menschengestalt. Das düstere Fantasyland der Zombiefiktionen erfreut sich vermutlich vor allem wegen zweier Eigenschaften großer Beliebtheit: von der nicht so empörenden, der metaphorischen Flexibilität der Zombies ist gleich ausführlicher die Rede; beunruhigender und sicherlich spektakelträchtiger ist allerdings der Umstand, dass Zombies menschenförmiges, jedoch entmenschlichtes Böse sind, gegenüber dem sich keine Zurückhaltung empfiehlt und Reue deplatziert ist (auch wenn der Blick durchs Zielfernrohr vorm Abdrücken Mitleid für den Ex-Menschen erregen mag).

Max Brooks: »Wer länger lebt ist später tot – Operation Zombie«, oder: Weltkrieg Z – Eine mündliche Geschichte des Zombie-Krieges.

••• Hier gehts es zur Rezi.

•••

Zu meinen schönsten Leseerlebnissen gehört, wenn ich mich richtiggehend in die Schreibe und Ideenwelt eines Autors verliebe. Grob kann ich zwei Arten solcher Hingerissenheit unterscheiden: Einmal die harmlosere und für das Funktionieren im Alltag verträglichere, wenn Bücher mich ›einfach nur‹ gut unterhalten, da sie sich unangestrengt flott wegschlürfen lassen. Das geht, wenn Geschichte, Setting und Figuren ausreichend interessant sind um mich zu fesseln, in übersichtlicher Manier und Ereignisfolge erzählt wird, und der Stil weitestgehend kapriolenfrei (= gewöhnlich, unaufdringlich) bleibt. Dann blättern sich die Seiten wie bei einer Dominokettenreaktion wie von selbst um. Solche Bücher müssen nicht zwangsläufig seichter Tüdelkram sein.[01] — Und dann gibt es Romane, die sich hinsichtlich ihres Ideenreichtums und ihrer Wendigkeit bei der strukturellen Darbietung, ihrer Sprachakrobatik und Stilregistervarianz förmlich überschlagen, so dass ich mich anstrengen muss um einen sicheren Erwartungshaltung-Stand auf ihren schwankenden Exzentrikplanken zu wahren. Das sind dann auch die Bücher, die sich nur schwerlich in einer bestimmten Schublade unterbringen lassen. Bücher, die vor allem zu Beginn und vielleicht auch immer wieder mal zwischendurch zu sperrig oder glitschig sind um sie mit sicherem oder dauerhaften Griff zu fassen, die aber (wenn’s gut geht) die erhöhte Konzentrations- und Geduldsmühen mit einem ganz eigenen Faszination- und damit Unterhaltungszauber entlohnen.

Zu meinen schönsten Leseerlebnissen gehört, wenn ich mich richtiggehend in die Schreibe und Ideenwelt eines Autors verliebe. Grob kann ich zwei Arten solcher Hingerissenheit unterscheiden: Einmal die harmlosere und für das Funktionieren im Alltag verträglichere, wenn Bücher mich ›einfach nur‹ gut unterhalten, da sie sich unangestrengt flott wegschlürfen lassen. Das geht, wenn Geschichte, Setting und Figuren ausreichend interessant sind um mich zu fesseln, in übersichtlicher Manier und Ereignisfolge erzählt wird, und der Stil weitestgehend kapriolenfrei (= gewöhnlich, unaufdringlich) bleibt. Dann blättern sich die Seiten wie bei einer Dominokettenreaktion wie von selbst um. Solche Bücher müssen nicht zwangsläufig seichter Tüdelkram sein.[01] — Und dann gibt es Romane, die sich hinsichtlich ihres Ideenreichtums und ihrer Wendigkeit bei der strukturellen Darbietung, ihrer Sprachakrobatik und Stilregistervarianz förmlich überschlagen, so dass ich mich anstrengen muss um einen sicheren Erwartungshaltung-Stand auf ihren schwankenden Exzentrikplanken zu wahren. Das sind dann auch die Bücher, die sich nur schwerlich in einer bestimmten Schublade unterbringen lassen. Bücher, die vor allem zu Beginn und vielleicht auch immer wieder mal zwischendurch zu sperrig oder glitschig sind um sie mit sicherem oder dauerhaften Griff zu fassen, die aber (wenn’s gut geht) die erhöhte Konzentrations- und Geduldsmühen mit einem ganz eigenen Faszination- und damit Unterhaltungszauber entlohnen.

Natürlich ist diese Zweiteilung taxonomischer Firlefanz, denn die allermeisten Romane lassen sich nur π-mal-Daumen und eben nicht eindeutig unter ›locker-flockig‹ oder ›aufregend-anspruchsvoll‹ wegsortieren. Die allermeisten Romane zeichnen sich durch ›sowohl als auch‹-Eigenschaften aus, auch wenn sie mehr oder minder deutlich einem der beschriebenen Pole näher sind (was ja nicht zuletzt von der jeweiligen Perspektive des Lesers abhängt). Und der folgende Roman befindet sich meiner Einschätzung nach in etwa in der Mitte dieses Spannungsfeldes, und lässt sich also je nach Sichtweise noch als ›leichteres‹ (aufgrund seiner heiteren Abenteuerlichkeit) oder bereits als ›herausforderndes‹ Lesevergnügen einstufen (aufgrund seiner inflationären erzählerischen Hakenschläge).

Nick Harkaway: »Die gelöschte Welt«, oder: Ninjas, wandernde Städte nach dem großem Bumm und eine seltsame Freundschaft.

••• Hier gehts es zur Rezi.

•••

Mit »Die gelöschte Welt« als Übergangszone habe ich nun endgültig die »einfacher« zu genießenden Bücher, (die trotz überraschender spannungserzeugenden oder sprachverspielten Kapriolen vergleichsweise übersichtlich bleiben und das Realitätsempfinden und Orientierungsvermögen ihrer Leser nicht mit allzu ungebändigten metaphysischem und stilistischen Extravaganzen durcheinander bringen wollen) dieser Sammelrezension passiert. Jetzt geht’s auf in die Narrationswildnisse, wo das Erzählen zu nichts endgültig Rundem und Ganzen mehr führt; wo die wichtigste Trostspende der Literatur, die Durchschaubarkeit des Gelesenen, verweigert wird.[02]

Mit »Die gelöschte Welt« als Übergangszone habe ich nun endgültig die »einfacher« zu genießenden Bücher, (die trotz überraschender spannungserzeugenden oder sprachverspielten Kapriolen vergleichsweise übersichtlich bleiben und das Realitätsempfinden und Orientierungsvermögen ihrer Leser nicht mit allzu ungebändigten metaphysischem und stilistischen Extravaganzen durcheinander bringen wollen) dieser Sammelrezension passiert. Jetzt geht’s auf in die Narrationswildnisse, wo das Erzählen zu nichts endgültig Rundem und Ganzen mehr führt; wo die wichtigste Trostspende der Literatur, die Durchschaubarkeit des Gelesenen, verweigert wird.[02]

Es heißt Abschied nehmen von klaren Anfängen in der Normalität, die durch Krisen in Auf- und Abschwüngen aus Gefahr und Rettung verwandelt werden und zum Ende hin eine weitestgehende Auflösung der angestauten Spannung erfahren (womöglich sogar in einer Idylle).

Wenn entnervte oder enttäuschte Leserproteste und Unmutsmeldungen als Indiz gelten, dann muss ich die verbleibenden drei Titel dieser Sammelrezi Wohl oder Übel als schwierig-herausfordernde Lektüren markieren. Ins Positive gewendet zeigen diese Bücher jeweils auf ihre eigentümliche Weise, zu welch artistischen Höhenleistungen man die phantastische Romaneform treiben kann, wenn man ihre Bestandteile gründlich auseinandergenommen, um originelle Form-, Sprach- und Perspektivregister erweitert und zu etwas gänzlich Unerwartetem wieder zusammengefügt hat.

Thomas Pynchon: »Gegen den Tag«, oder: Leinen los, oh, ihr Gefährten der Fährnisse!

••• Hier geht es zur Rezi.

•••

Auch das nächste Buch spielt mit dem Thema vom ewigen mythischen Gekabbel zwischen Freiheit und Zwang, zwischen der Anarchie des Individuums und der Kontrollbestrebungen der Ordnungsmächte. Doch bleibt »Gegen den Tag«, verglichen mit dem nächsten Kandidaten, trotz seiner ins Unübersichtliche artenden Handlungsstrangvielfalt und stilistischen Wandlungsfähigkeit ein vergleichsweise klassischer Großroman. Das folgende Buch geht bei seiner Zertrümmerung und willentlichen Leserverwirrung noch einige entscheidende Schritte weiter und lädt dazu ein, sich mit Genuss zu verirren, mit Schaudern über einem erhaben-apokalytischen Abgrund zu schweben.

Auch das nächste Buch spielt mit dem Thema vom ewigen mythischen Gekabbel zwischen Freiheit und Zwang, zwischen der Anarchie des Individuums und der Kontrollbestrebungen der Ordnungsmächte. Doch bleibt »Gegen den Tag«, verglichen mit dem nächsten Kandidaten, trotz seiner ins Unübersichtliche artenden Handlungsstrangvielfalt und stilistischen Wandlungsfähigkeit ein vergleichsweise klassischer Großroman. Das folgende Buch geht bei seiner Zertrümmerung und willentlichen Leserverwirrung noch einige entscheidende Schritte weiter und lädt dazu ein, sich mit Genuss zu verirren, mit Schaudern über einem erhaben-apokalytischen Abgrund zu schweben.

Hal Duncan: »Das Ewige Stundenbuch 1 – Vellum«, oder: Die Mythen-Jukebos voll aufgedreht.

••• Hier gehts es zur Rezi.

•••

Als Abschluss meiner diesjährigen Sammelrezi wähle ich den Überwahnsinn, wo alles zusammenkommt und sich trefflich fügt: ein experimentelles Werk eines neuen Autoren, mit herausragendem Engagement und großer Könnerschaft übertragen. Beim letzten Titel der diesjährigen Runde wurde mit hohem künstlerischen Einsatz gepokert, sicherlich auch ein wenig geblufft, dennoch ist das Ergebnis ein Werk, das gerechtfertigterweise schnell den Ruf eines (post)modernen Klassikers für sich verbuchen konnte, eines Romanlabyrinths das zum Vergnügen auffordert sich in ihm hoffnungslos zu verirren.

Als Abschluss meiner diesjährigen Sammelrezi wähle ich den Überwahnsinn, wo alles zusammenkommt und sich trefflich fügt: ein experimentelles Werk eines neuen Autoren, mit herausragendem Engagement und großer Könnerschaft übertragen. Beim letzten Titel der diesjährigen Runde wurde mit hohem künstlerischen Einsatz gepokert, sicherlich auch ein wenig geblufft, dennoch ist das Ergebnis ein Werk, das gerechtfertigterweise schnell den Ruf eines (post)modernen Klassikers für sich verbuchen konnte, eines Romanlabyrinths das zum Vergnügen auffordert sich in ihm hoffnungslos zu verirren.

Mark Z. Danielewski: »Das Haus – House of Leaves«, oder: Hausbuch/Buchhaus frisst seine Leser, nee andersrum, oder?

••• Hier gehts es zur Rezi.

•••

ANMERKUNG:

[01] Robert Harris (

»Imperium«, über Aufstieg des Verbal- und Argumentationsmagiers Cicero), Annie E. Proulx (

»Mitten in Amerika«, Sinnqueste eines Slackers im Panhandlegebiet und Kampf gegen böse Schweinemassenfarmkapitalisten), Gisbert Heafs (

»Ceasar«, zünftige Soldatenabenteuer in Caesars Armee inkl. doller Plutarch-Remixe ) oder auch der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk (

»Schnee«, politisch-kulturelle Wirren und Konflikte in Hinteranatolien mit einem traurigen Dichter als verliebter Narr in der Fremde) haben mich im Zeitraum seit

»Magira 2008« mit vorzüglich-kurzweiliger und eingängig lesbarer Relevanz versorgt. •••

Zurück

[02] Zu den bedeutensten zivilisations- und identitätstabilsierenden Eigenschaften der neuzeitliche Romane (egal ob phantastisch oder nicht), gehört, dass sie Aufgaben übernommen haben, welche bis dahin die von Autoritäten vorgesetzten Mythen erfüllten. Schönes Zitat dazu aus

»Kultur als Zwischenwelt – Eine evolutionsbiologische Perspektive« von Karl Eibl (Suhrkamp, edition unseld 2009), Seite 172:

Dass die Menschen aus solchen Geschichten {Heldenepen, Bildungsromane, Geschichten im Fernsehen usw.} Persönlichkeitshäppchen zum eigenen Gebrauch herausnehmen oder Informationen über die Welt und die Menschen erhalten, ist vermutlich von zweitrangiger Bedeutung. Viel wichtiger ist, dass Riten und Mythen das Vertrauen bestärken, dass Kontinuität überhaupt möglich ist und dass unterhalb der fragmentarischen Erfahrung des Alltags irgendeine bleibende Substanz west.

••• Zurück

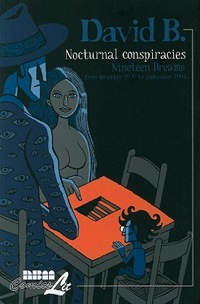

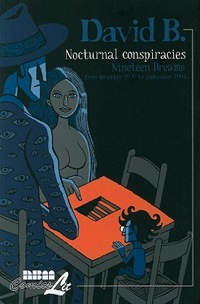

Zweimal David B.: »Der Tengu« und »Nocturnal conspiracies«

Eintrag No. 578 — Endlich komme ich dazu, mal etwas gegen den Mißstand zu unternehmen, dass sich bisher in der Molochronik nur Empfehlungen für anglo-amerikanische Comics finden (nebenbei spiegelte diese Ausschließlichkeit überhaupt nicht den Bestand und Mix meiner Comic- und Bildromanbibliothek wider. Da finden sich in etwa Halbe-Halbe Franko-Belgisches und Anglo-Amerikanisches, mit einem ›Exoten‹-Segment Spanier, Italiener, Japaner und Südamerikaner. Ach ja: und eine Handvoll deutschsprachige Comics.)

2008 erhielt David B. für seine zweibändige autobiographische Familien-/Brüdergeschichte »Die heilige Krankeit« (Band 1.: »Geister«; Band 2.: »Schatten«) den Max & Moritz-Preis des Comicsalons von Erlangen. Darin erzählt David B. ergreifend davon, wie es ist, mit einem an Epilepsie leidenden Bruder groß zu werden, was für Irrwege die Familie auf der Suche nach Heilung unternimmt, und trotz des realistisch-nüchternen Grundtons gönnt sich das Comic phantastische Visualisierungen, macht mit den Mitteln der Bildsprache anschaulich, welche emotionellen Auswirkungen die Krankheit auf David B. und seine Familie hatte.

Doch um diesen Comic, mit dem David B. zurecht den Respekt der ›literarischen‹ Comicleserkreise erwarb, soll es hier nicht gehen. Stattdessen möchte ich kurz zwei frühere Arbeiten des Künstlers vorstellen, in denen David B. mal ungebändigte Abenteuerphantastik, mal berauschend rätselhafte (Alpt)Träume hochleben läßt.

Das deutschsprachige Debüt von David B., »Der Tengu«, bescherte uns die Edition Moderne (ich danke Andrea, dass sie diesen Band einst in unser Heim holte). »Der Tengu« ist eine hinreissend ungestüme, wilde Liebeserklärung des Franzosen an die japanische Mythologie und deren Haudrauf-Romantik, komplett mit Schwertgemetzel, Schießereien, Überfällen, Zaubermänteln und vielen vielen grotesken Monstern.

Das deutschsprachige Debüt von David B., »Der Tengu«, bescherte uns die Edition Moderne (ich danke Andrea, dass sie diesen Band einst in unser Heim holte). »Der Tengu« ist eine hinreissend ungestüme, wilde Liebeserklärung des Franzosen an die japanische Mythologie und deren Haudrauf-Romantik, komplett mit Schwertgemetzel, Schießereien, Überfällen, Zaubermänteln und vielen vielen grotesken Monstern.

Alle hundert Jahre steigen aus den Eingeweiden der Erde die verschlagene Füchsin und der vorsichtige Pilz an die Oberfläche, um Japan mit ihren gesichtslosen Eierkopfkriegern und Dämonenkämpfern heimzusuchen. Ihnen auf der Spur sind unzählige Polizisten und ein namenloser alter Dämonenjäger-Mönch, der sich einen Dreck um die Ehrenregeln der Mönchskaste kümmert und also mit Sichel- & Morgensternkette, sowie mit Samuraischwert herumwirbelt, sowie ganz heiß darauf ist, eine möglichst große Kanone in die Finger zu bekommen. Mit von der Partie ist der junge Schwertmeisterschüler Yashu, der einzige Überlebende eines schrecklichen Geschlachtes, das der schreckliche Parashurama angerichtet hat. Seit Samurais das Dorf von Parashurama niedergemacht haben, ist dieser bärtige Hüne mit seinem Tarnmantel auf Rache aus und will alle Samuraischulen des Landes vernichten. Yashu wiederum will sich für die Zerstörung seiner Schule an Parashurama rächen und trifft dabei auf den stets Streiche anrichtenden Berggeist Tengu. Der Tengu wurde von seinem Meister, dem ehrwürdigen weisen Eremiten Shidei, verjagd, weil der Tengu für heilloses Chaos in einem Dorf sorgte, indem er den Reis der Bevölkerung zum Sprechen brachte. — Beispiele für das köstliche Phantastikgeblödel gefällig, wenn die plappernden Reiskörner durch die Körper der Dorfbewohner strolchen und ihre Wanderung kommentieren? In einer Sprechblase die aus einem Ohr kommt, lesen wir: »Hier gehts nach draussen«; aus der Nase: »Seht mal, hier ist Licht«, vom Scheitel: »Seht euch das an! Da oben ist ein großer leerer Saal«, aus dem Magen: »Ich weigere mich, von solchen Innereien voller Geschwüre verdaut zu werden!«

Die Geschichte ist ein einziges atemloses Hauen und Stechen, die verschiedenen chaotisch durch das Land hetzenden Parteien stellen sich Fallen, tricksen sich aus, klauen sich Zauberartefakte und stellen sich Fallen. Eine extrem kurzweilige Wonne und erfrischend zu lesen, weil David B. diesen Tumult nicht mit dem üblichen (über)dynamischen Stil der meisten Manga- oder Äktschn-Comics inszeniert, sondern alles mit bewundernswert klaren, lustig stilisierten Schwarz/Weiß-Zeichnungen darbietet.

Auch wenn die Zeichnungen von »Nocturnal conspiracies« unverkennbar im gleichen Stil wie »Der Tengu« gehalten sind (jedoch: die flächig gehaltenen S/W-Kontraste und geometrisch vereinfachten Formen werden durch sparsame Grau- und Blautöne angereichert), unterscheidet sich die Stimmung dieses Bandes erstaunlich. Die neunzehn Traumprotokolle entführen die Leser in ein undurchschaubares Reich mal beunruhigend-verstörender, mal zärtlich-rätselhafter Begebenheiten. Selten habe ich so getreulich anmutende und dabei immer noch intuitiv verstehbare Traumgeschichten gelesen. Kurz: phantastische Poesie vom Feinsten!

Auch wenn die Zeichnungen von »Nocturnal conspiracies« unverkennbar im gleichen Stil wie »Der Tengu« gehalten sind (jedoch: die flächig gehaltenen S/W-Kontraste und geometrisch vereinfachten Formen werden durch sparsame Grau- und Blautöne angereichert), unterscheidet sich die Stimmung dieses Bandes erstaunlich. Die neunzehn Traumprotokolle entführen die Leser in ein undurchschaubares Reich mal beunruhigend-verstörender, mal zärtlich-rätselhafter Begebenheiten. Selten habe ich so getreulich anmutende und dabei immer noch intuitiv verstehbare Traumgeschichten gelesen. Kurz: phantastische Poesie vom Feinsten!

Auf der Website des englischen Verlages NBM gibt es die komplette zehnte Geschichte, »The Bed«, als Leseprobe.

Hier meine Schnellübersetzung:

Seite 1: Traum vom 18. September 1991. / Ich bin in einem Obstgarten und werde von einem Killer verfolgt. / Ich flüchte, verstecke mich im hohen Gras und hinter den Bäumen.

Seite 2: Ich bin in der Nähe der Mauer, die den Obsthain umfasst. / Ich bin im Efeu, das die Mauer bedeckt. / Wie in einem Bett lasse ich mich darin nieder. Der Killer kann mich nicht sehen.

Seite 3: Von der Mauer aus kann ich einen arabischen Prinzen sehen, wie er einem seinen Helfer etwas überreicht. / Es sind Früchte. Pflaumen, glaube ich. / {Prinz:}»Ich gebe kein Geld, denn es korrumpiert.« / Ich bin in gleichen Palast, aber in einem Gebetsraum. Der Prinz ist auch dort.

Seite 4: Er wendet sich der Mihrab {einer nach Mekka gerichteten Nische} zu. Ich weiß, dass er meine Anwesenheit nicht verraten wird. {David B.:} »Ich kann auf die Großzügigkeit dieses Prinzen zählen.« / Ich verlasse das Gebäude. / Ich bin auf einer Landstraße. / An ihrem Ende sehe ich eine zerklüftete Küste.

Seite 5: Ich laufe auf den Felsen. Ich weiß, dass ich einen Ort erreichen muss. / Hinter mir sehe ich einen Stier. / {David B:} »Das ist der Wächter der Küste! Er ist hinter den Flüchtenden her!«

Seite 6: {David B:} »Er wird sich schwer damit tun, über die Felsen zu laufen.« / Ich laufe so schnell ich kann, springe von Felsen zu Felsen.

Seite 7: Ich blicke zurück, um zu sehen wie der Stier sich sehr vorsichtig vorwärts bewegt. Er hat Angst auszurutschen. / Ich bin in Sicherheit, er wird mich nicht einholen. / Tatsächlich, ich habe ich mein Ziel erreicht, eine Öffnung in den Felsen, geformt wie ein Bett.

Seite 8: Ich nehme die Zeitschrift. / Ich gleite in das Steinbett. / Ich bin gerettet.

In vielen der Geschichten treten wie in »The Bed« geheimnisvolle Agenten, Spione und Mörder auf, und nur selten sind deren Ziele (z.B. Weltherrschaft) klar benannt, aber immer sind sie dem Protagonisten David B. auf den Fersen. Auch menschenfressende Monster gibt es nicht zu knapp, jedoch finden sich auch unvorhergesehene Rettungen und Wunder ein. — Aufgrund der bisweilen verstörenden Natur einiger brutaler und/oder erotischer Szenen empfiehlt sich dieses Album nicht als Lektüre für allzu junge Leser.

Es ist nicht verwunderlich, dass ich über eine Empfehlung des amerikanischen Meisters moderner ›Magischer Realismus‹-Fantasy, Jeff Vandermeer, auf diesen Band gestoßen bin.

Leider liegt dieser Band (noch) nicht auf Deutsch vor. Ich hoffe, das ändert sich bald.

•••

David B.:

- »Der Tengu«: (fr. 1997 »Le Tengû carré«), aus dem Französischen übersetzt von Martin Bude; 164 x 243 mm, Schwarz/Weiß; 14 Kapitel auf 144 Seiten; Edition Moderne 1999; ISBN: 3-907055-30-6.

- »Nocturnal conspiracies – Ninteen Dreams from december 1979 to september 1994«: (fr. 2005 »Les Complots nocturnes«), aus dem Französischen ins Englische übersetzt von Joe Johnson; 151 x 229 mm, Schwarz/Weiß mit Grau- & Blautönen; 19 Geschichten auf 124 Seiten; NBM ComicsLit 2008; ISBN: 1-56163-541-3.

»Fünf Gründe warum Tolkien rockt« von China Miéville (Gastblogbeitrag 1/3 für »Omnivoracious«)

(Eintrag No. 560; Literatur, Phantastik, Fantasy, Woanders) — Anlässlich seines neuen Romanes »The City & The City« verdingt sich der englische ›Weird Fiction‹-Autor China Miéville seit Anfang dieser Woche als Gastblogger bei »Omnivoracious«. Wie schon desöfteren bin ich von Chinas Schreibe so hingerissen, dass ich mich als Übersetzter ins Zeug gschmissen habe.

Erstaunlich, was er in seinem Gastbeitrag zum Besten gibt. Wir erinnern uns: Miéville hat zu Beginn seiner Laufbahn als Autor heftig gegen den Übervater der modernen Fantasy polemisiert (siehe hierzu seine ›klassische‹ Betrachtung »Mittelerde trifft auf Mittelengland« vom Januar 2002). Bei all dem enthusiasmierten High Fantasy-Wahn, der (seit) damals auf der Welle der Peter Jackson-Filme mitgischt(e), war diese stellenweise respektlos tönende, aber durchaus fundierte Kritik eine Linderung für meine nervösen ästhetischen Nerven. — Selber neige ich dazu, zustimmend zu nicken, wenn man an der Vormachtstellung der Tolkien’schen Fantansy-Tradition kratzt, dennoch habe ich mich auch schon mit dem gebotenen Respekt zu Tolkien und seinem Werk geäußert (am bündigsten wohl in meiner Besprechung von Tom Shippeys Buch).

Erstaunlich, was er in seinem Gastbeitrag zum Besten gibt. Wir erinnern uns: Miéville hat zu Beginn seiner Laufbahn als Autor heftig gegen den Übervater der modernen Fantasy polemisiert (siehe hierzu seine ›klassische‹ Betrachtung »Mittelerde trifft auf Mittelengland« vom Januar 2002). Bei all dem enthusiasmierten High Fantasy-Wahn, der (seit) damals auf der Welle der Peter Jackson-Filme mitgischt(e), war diese stellenweise respektlos tönende, aber durchaus fundierte Kritik eine Linderung für meine nervösen ästhetischen Nerven. — Selber neige ich dazu, zustimmend zu nicken, wenn man an der Vormachtstellung der Tolkien’schen Fantansy-Tradition kratzt, dennoch habe ich mich auch schon mit dem gebotenen Respekt zu Tolkien und seinem Werk geäußert (am bündigsten wohl in meiner Besprechung von Tom Shippeys Buch).

Nun also, einige Jahre reifer, hat Miéville in seinem Beitrag »There and Back Again« fünf Gründe zusammengetragen, weshalb ›wir‹ (Phantastik-, Fantasy & wie ich s auffasse auch Literaturfeinschmecker) Tolkien dankbar sein sollten.

Hier nur auszugsweise Chinas Argumente. Die komplette Übersetzung könnt Ihr auf der deutschen Miéville-Fansite »Bas-Lag.com« lesen.

- Nordische Magie: Allzu lange waren die griechisch-römischen Geschichten die fetten Pantheons auf dem Gelände. Zeus hier, Persephone da, Skylla & Charybdis dort, das Rauschen war endlos, und jeder der von Mythen hingerissen war, musste sich anstrengen mal was anderes zu vernehmen. {…} Man vergleiche damit die knotige, herbstliche, blutige Unvorhersagbarkeit der nordischen Geschichten, mit ihren anti-moralischen, schwer zu fassenden Feinheiten, ihren grundlosen und faszinierend-variantenreichen Götterrängen, ihren herzerweichend bizarren Nomenklaturen: Ginnungagap; Yggdrasil; Ratatösk. Aus dieser Tradition hat Tolkien geschöpft und sie glorifiziert {…} Wir wussten schon immer, dass diese anderen Götter und Monster cooler sind.

- Tragik: Die letzten Tränen in den Augen der Charaktere und Leser sind nicht solche der unumwundenen Freude. Ja, einerseits gewinnen die Guten; aber andererseits, was für eine Schande, dass eine ganze Epoche ihre Glorie verliert. Die Magie zieht natürlich nach Westen, doch auf eigentümliche Weise wird einer Erzählform abgeschworen, mit dem seltsamen Echo nach der letzten Schlacht, dem Nach-Ende von »Der Herren der Ringe«, der Säuberung des Auenlands, das Peter Jackson sträflicherweise weggelassen hat. {…} die Tragik der schleichend flatterhaften Alltäglichkeit verleiht Mittelerde eine kraftvolle Melancholie, die bedauerlicherweise bei vielem was folgte fehlt.

- Der Wächter im See: Sag über ihn was Du willst, aber Tolk fährt gute Monster auf. Shelob, Smaug, der Balrog … mit ihren erstaunlichen Namen, dem furchterregenden Elan ihrer Beschreibungen, ihren unterschiedlichen ungezähmten Böswilligkeiten, sind diese Kreaturen ganz in unsere Weltsicht eingeflossen.

- Allegorie: Indem er Allegorien abschwört, weigert sich Tolkien der Haltung zuzustimmen, dass fiktionale Werke eingeengt und präzise auf irgendeine zu reduzierende Art und Weise hauptsächlich, einzig und allein oder tatsächlich ›über‹ etwas anderes oder ›von‹ etwas anderem sprechen; dass die Arbeit des Lesers die eines Code-Brechers ist, dass wir mit dem richtigen Schlüssel einen hermeneutischen Algorithmus anwenden und das Buch ›auflösen‹ können. Tolkien weiß, dass dies sowohl zu plumpen Fiktionen als auch zu klobigen Codes führt.

- Zweitschöpfung: {D}er Paradigmenwechsel, für den es auch andere Beispiele geben mag, für den aber Tolkien mit weitem Vorsprung der exemplarische Herold ist, bedeutet eine außerordentliche Umkehrung des Verfahrens, und bereichert das Handwerk des Erzählens um einzigartige Werkzeuge und Möglichkeiten. Die Ordnung ist auf den Kopf gestellt: zuerst kommt die Welt, und erst dann geschehen in dieser Welt Dinge, treten Geschichten hervor.

Hier geht es zu den Molochronik-Trailern der anderen beiden »Omnivoraciuous«-Gastblogbeiträge von Miéville:

Jeff Vandermeer: »Shriek«, oder: Geschwisterringen, Krieg und Rätsel im Untergrund

Eintrag No. 554 — Jeff Vandermeer (*1968) hat mich bereits mit seinem Collageroman »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« (= »SDH&V«) angenehm überrascht, genussvoll verwirrt, sprich: reichlich beglückt. Was für eine wohltuende Abwechslung, wenn in einer phantastischen Zweitweltschöpfung nicht Krieger, Magier, Diebe, Heiler und die anderen üblichen Berufsabenteuerpappfiguren im Mittelpunkt stehen. Nein, mit »SDH&V« bot Vandermeer Fantasy (er selbst bezeichnet seine Sachen, trotzdem er Nordamerikaner ist, lieber als Magischen Realismus) über Bücherwürmer, Künstler, unglücklich Verliebte und Anstalltsinsassen an, und statt Trollen, Elfen, Orks und Drachen gabs Masken tragende Verschwörer, Irre, Pilzmenschen und Riesentintenfische als Monster und Exoten.

Eintrag No. 554 — Jeff Vandermeer (*1968) hat mich bereits mit seinem Collageroman »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« (= »SDH&V«) angenehm überrascht, genussvoll verwirrt, sprich: reichlich beglückt. Was für eine wohltuende Abwechslung, wenn in einer phantastischen Zweitweltschöpfung nicht Krieger, Magier, Diebe, Heiler und die anderen üblichen Berufsabenteuerpappfiguren im Mittelpunkt stehen. Nein, mit »SDH&V« bot Vandermeer Fantasy (er selbst bezeichnet seine Sachen, trotzdem er Nordamerikaner ist, lieber als Magischen Realismus) über Bücherwürmer, Künstler, unglücklich Verliebte und Anstalltsinsassen an, und statt Trollen, Elfen, Orks und Drachen gabs Masken tragende Verschwörer, Irre, Pilzmenschen und Riesentintenfische als Monster und Exoten.

Zweifelsfrei haben Leser die »SDH&V« bereits kennen einen gewissen Vorteil, wenn sie sich nun »Shriek« widmen, denn sie sind dann bereits mit mit vielen (Neben-)Figuren und wichtigsten Eckdaten und Eigenarten des Weltenbaues um die quirrlige, heftig zwischen Pracht & Dekadenz, Macht & Verfall schwankenden Stadt Ambra vertraut. Jedoch bin ich nicht wie manche andere Rezensenten der Ansicht, dass es zwingend notwendig ist, »SDH&V« gelesen zu haben um »Shriek« genießen zu können. Immerhin muss man sich auch bei historischen Stoffen und/oder solchen Geschichten, die in unvertrauten realen Weltgegegenden angesiedelt sind erstmal mit einiger Geduld einlesen, um Hintergründe und Zusammenhänge zu verstehen.

Um den Einstieg für unwissende aber neugierige Leser zu erleichtern, hier das mindeste, was man über Vandermeers Ambra-Fantasywelt wissen sollte, egal zu welchem der beiden man zuerst greift. Wer sich bereits auskennt, kann den nun folgenden in Klammern stehenden Absatz überspringen.

{Ursprünglich hieß Ambra Cinsorium und war das blühende Kulturzentrum eines Volkes kleiner Pilzmenschen (die sogenannten Grauhüte), bis der im mächtigen Mündungsdelta des Mott-Flusses gelegene Ort von Piraten-Kaufleuten (den Katten) entdeckt und in gut räuberisch-›merkantil-imperialer‹ Manier erobert wurde. Die Katten metztelten die Grauhüte nieder, die sich daraufhin größtenteils in den Untergrund der Stadt zurückzogen. Einige Jahrhunderte später kam es zu einem monströsen Zwischenfall, der ›Stille‹, bei der über Nacht an die fünfundzwanzigtausend Einwohner von Ambra spurlos verschwanden. Keiner weiß, was da genau geschehen ist, aber man munkelt, dass es sich bei der Stille um einen Racheakt der Grauhüte handelte. Wie harmlos & unzivilisiert oder durchtrieben & mächtig die Grauhüte wirklich sind, ist ein heftig umstrittenes Rätsel für die Bewohner von Ambra. — Ambra selbst ist berühmt berüchtigt für seine Pluralität. Neben den größten monotheistischen Gemeischaften – der quasi-katholischen Truffidischen Kirche und dem rattenverehrenden Maniziismus – tummeln sich in Ambra die Anhänger hunderter verschieder Kulte und Sekten. Lediglich bei den Ausschweifungen des jährlichen Festes des Süßwasserkalmars kommt es immer wieder zu unfeinen Gewaltausbrüchen. Mit schon an religiöse Inbrust gemahnender Heftigkeit verehren die Bewohner von Ambra ihre Künstler und Gelehrten (zum Beispiel den Komponisten Voss Bender oder den Maler Martin See). Die großen politischen und gesellschaftlichen Spannungen werden gespeißt durch die Reibungen zwischen dem Stadtstaat Ambra und seinen Nachbarn (z.B. dem Kalifat des Westreiches, sowie den vielen zersplitterten Überbleibseln des zerbrochenen Saphantenreiches), sowie durch die Konkurrenz der beiden dominantesten Handelshäuser: den Kattenabkömlingen ›Hoegbottem & Söhne‹ und den von der Stadt Morrow operierenden ›Frankwrithe & Lewden‹.}

Keineswegs abwegig ist die These, dass »Shriek«, was seine Struktur betrifft, die leichtere Erstlektüre die Welt von Ambra betreffend ist. Verglichen mit dem aus mehreren Kurzgeschichten, einem wilden Anhang-Mischmasch und einem Glossar bestehenden »SDH&V« ist »Shriek« nämlich eigentlich ein Spaziergang. ›Eigentlich‹, denn auch diesmal ließ sich Edelfeder Vandermeer einiges einfallen, um dem Roman eine spezielle Komplexitätsglasur zu verleihen.

Keineswegs abwegig ist die These, dass »Shriek«, was seine Struktur betrifft, die leichtere Erstlektüre die Welt von Ambra betreffend ist. Verglichen mit dem aus mehreren Kurzgeschichten, einem wilden Anhang-Mischmasch und einem Glossar bestehenden »SDH&V« ist »Shriek« nämlich eigentlich ein Spaziergang. ›Eigentlich‹, denn auch diesmal ließ sich Edelfeder Vandermeer einiges einfallen, um dem Roman eine spezielle Komplexitätsglasur zu verleihen.

Größte Auffälligkeit und Umstädlichkeit ist, dass der Text des Romanes von zwei Personen — Janice Shriek und ihrem vier Jahre jüngeren Bruder Duncan — verfasst und von dem Herausgeber Sirin redigiert wurde. Die alte Janice hat sich in einem Hinterzimmer der Kneipe ›Spore des Grauhuts‹ breit gemacht und tippt dort auf einer Schreibmaschine (siehe Umschlagsbild) ein Nachwort zu dem letzten Buch ihres Bruders: »Hoegbottoms Führer zur Frühgeschichte der Stadt Ambra«. Wobei ›Nachwort‹ eine Bezeichnung ist, die Janice selbst im Laufe des Textes anzweifelt, denn das, was sie da schreibt, ist weit mehr als das. Ihr Text ist:

- ein anklagend-verzeihender Nachruf auf ihren vor einiger Zeit verschwundenen Bruder und eine rotzig-sentimentale Autobiographie;

- eine gallige Abrechnung mit all jenen, die Duncan und sie im Lauf der Jahre zu Außenseitern der Ambra-Gesellschaft gemacht haben;

- eine wütende Eifersuchtsspuckerei gegen Duncans ehemalige Studentin, einzige Geliebte und spätere Konkurrentin Mary Sabon;

- ein Zeitzeugenschaftsbericht aus der schrecklichen Zeit des ›Krieges der Häuser‹;

- eine Selbstbefragung dazu, was Wahrheit ist, ein Versuch sich schreibend Klarheit zu verschaffen, über die nächsten Schritte auf dem eigenen Lebensweg;

- und ›last but not least‹ eine Liebeserklärung an ihre Heimatstadt Stadt Ambra.

Janice hat ein wildes Leben als umtriebige Gesellschaftsnudel hinter sich. Anfangs wollte sie Malerin werden, doch mangelte es ihr dafür an Disziplin und (ihrer eigenen Ansicht nach) an kreativem Genie. Ihre Karrieren als Kunstgeschichtlerin und Journalistin versandeten ebenso. Aber als Inhaberin der ›Galerie der Verborgenen Faszinationen‹ hatte sie Erfolg, erfuhr Respkt als Programmatikerin und Vermarkterin der Neuen Kunst (einer Mischung der besten Aspekte von Impressionismus und Symbolismus) und war eine Zeitlang berühmt-berüchtigt dafür, die auschweifensten und ungewöhnlichsten Parties von ganz Ambra zu organisieren.

Nun hat der verschwundene Duncan das von Janice im Schreibrausch in kurzer Zeit verfasste Manuskript in die Finger bekommen und konnte sich nicht zurückhalten, seine Schwester zu kommentieren. Durch seine {in geschwungenen Klammern stehenden} Anmerkungen wird aus dem launisch erzählten Text von Janice ein indirekter Dialog zwischen Geschwistern. Duncans meist knappe Kommentare bilden wegen ihres nüchterneren Tons einen Kontrapukt zur ungedändigt subjektiven Schreibe seiner Schwester. Kein Wunder, denn Duncan ist ein Vollbluthistoriker der die Recherche anhand von Originalquellen und vor Ort bevorzugt und dabei keine Kompromisse kennt. Seit er als kleiner Bub bei einer Touristenführung durch den Untergrund von Ambra einem Grauhut begegnete, ist es um ihn geschehen. Von da an setzt er das Lebensprojekt seines Vaters Jonathan (ebenfalls ein Außenseiter-Historiker) fort, nämlich die Wahrheit über die Vergangenheit von Ambra zu ergründen, und welche Rolle die Pilzwesen dabei inne haben. Mit seinem ersten Buch steigt Duncen zum neuem umstrittenden Jungstar der Geschichtspublizistik auf, obwohl, nein gerade weil der oberste Führbitter der Truffidischen Kirche das Werk mit einem Bann belegt. Doch auch Duncans Karriere verläuft unstet und ist von Misserfolgen gezeichnet.

Zu den Höhepunkten des Buches gehört, wie Duncan sich ab seinem zwanzigsten Lebensjahr aufgrund einer mysteriösen Pilzinfektion allmählich verwandelt; wie sein Leben von seiner Besessenheit mit den Geheimnissen der Vergangenheit und seinen langen Forschungswanderungen im Untergrund von Ambra geprägt wird; wie sich seine anfangs wildromantische Liebe zu Mary Sabon in bittertragische Quälerei wandelt.

Mit dem Beginn der zweiten Hälfte des Buches tritt dann der Krieg der Handelshäuser in den Vordergrund der Geschehnisse, und es ist keine Untertreibung festzustellen, das Vandermeer hier mit großem Geschick und Engagement unter anderem die zeitgenössischen Stimmungen seit dem Beginn der US-Interventionen im Irak und des ›War On Terror‹ verarbeitet. (Siehe hierzu auch Vandermeers Essay »Politics in Fantasy« (in »Emerald City« # 125, Januar 2006), Deutsch von Klaas Ilse als »Politik und Fantasy« in »Pandora« # 1, Frühjahr 2007.)

Für Leser, die mit sogenannten ›literarischen‹ Büchern vertraut sind, dürfte der assoziative Stil von Janice (und die unterbrechenden Kommentare Duncans) keine besondere Herausforderung darstellen. Im Großen und Ganzen bemüht sich Janice zwar um eine chronologische Ordnung der Ereignisse, doch Erinnerungen sind nun mal keine gefühlslose Angelegenheit, schon gar nicht bei einer so leidenschaftlichen Person wie Janice Shriek, und so werden wir Leser Zeuge, wie Janice sich von ihren Emotionen zu Vorgriffen und Rückblenden verleiten läßt. Mehrmals hält Janice inne und muss »von vorne beginnen«, muss um Gewissheit ringen und das führt dazu, dass der Leser (in meinem Fall im Guten) verunsichert wird. Für Genreleser, die auf klar erkennbare, von Äktschen und deutlich benannten Quest-Zielen geprägte Spannungsbögen getrimmt sind, mag das mühselig zu lesen sein. Ich selber kann entsprechenden Klagen zur vermeindlichen Spannungslosigkeit nicht zustimmen. »Shriek« war für mich eine aufregende und zugleich sehr berührende Lektüre. Und wie schon bei »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« kann ich nur über die Größe, Buntheit und Originalität des Weltenentwurfes von Jeff Vandermmer staunen.

•••

Jeff Vandermeer: »Shriek« (2006), 489 Seiten, (zwei Teile mit 10 und 7 Kapiteln, 135 Abschnitte); 3 Abbildungen; übersetzt von Hannes Riffel; Klett-Cotta (Broschur) 2008; ISBN: 978-3-608-93778-7.

•••

LINK-SERVICE:

- Hier geht es zur englischsprachigen Buch-Website mit Ausszügen, Links zum »Shriek«-Kurzfilm und zur Sonderausgabe mit CD der australischen Gruppe »The Church«.

- Zu Thomas Klingenmaiers Kurz-Rezi für die »Stuttgarter Zeitung«.

- Hier eine Kostprobe für den Prosawahn, den Vandermeer zu verstalten vermag. Duncan Shriek wird wegen seines jüngsten Manuskriptes ins Büro des Verlagsleiters von Frankwrithe & Lewden, Herrn L. Gaudy gerufen, der ihm dann die »Größte Ablehnung« vor den Latz knallt. Da dieser Monolog auf Englisch frei verfügbar ist, denke ich, dass es nur fair ist, diese Passage hiermit auch Deutschen Lesern, der Länge halber als ersten Kommentar zu dieser Rezension, als Schmankerl anzubieten (Deutsche Ausgabe Seite 61f).

Flucht- und Fliehmomente, oder: Wieder Mal Fantasy und die Medien

(Eintrag No. 549; Alltag, Woanders, Literatur, Phantastik) — Erstmal einige Links zum Blog von Thomas Plischke (ja, dem Mann, dessen »Die Zwerge von Amboss« mich so (wenn auch nicht ganz vergnügungslos) ›verstört‹ hat). Seit einiger Zeit führt Plischke die quixot’sche Lanze der (ab und zu arg spöttisch-flappsigen) Erwiderung gegen Flachdenk-Artikel der großen Medien & des Feuilleton in Sachen Fantasy und Phantastik.

Ich bin (als mehr oder minder unfreiwiller Phantastik-Elitarist) zwar mit Plischkes Polemiken gegen dumme phantastik- und fantasyskeptische-Artikel nicht immer ganz glücklich, da Plischke darin Autor(innen) wie Stephenie Meyer verteidigt (die hat eh (zu)viel Erfolg, liefert aber Bücher von – für mich – äußerst zweifelhafter Qualität). Dennoch hier eine kleine Übersicht der Dummschwätzartikel und der Erwiderungen von Thomas:

- »Susanne Weinhart, die Fantasy und wir« (16. März ‘09): Der dümmste Spruch aus dem Weinhart-Artikels in der »Süddeutschen Zeitung« lautet:

Die Gegenaufklärung hält sich: Fantasy-Literatur und Computerspiele erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit.

- »Es geht schon wieder los« (26. März ‘09): Erwiderung auf einen Artikel von Armgard Seegers im »Hamburger Abendblatt«.

- »Titus Arnu, die Fantasy und wir (diesmal mit einer Extraportion Vampir)« (3. April ‘09): In diesem Kontra zu einem abermaligen Text der »Süddeutschen Zeitung« steigert sich Plischke am Ende in eine ›Apologie‹ und Lobpreisung der Fantasy rein, die ich für als Fürsprache für dieses Genre für unzuträglich erachte. Was also machen mit dem Eskapismusvorwurf, der so oft gegen die Fantasy und Phantastik erhoben wird? Plischke bietet da folgendes:

Der Eskapismusvorwurf an die Fantasy ist schlichtweg unfair, denn etwas umformuliert lautet er ungefähr: Warum lasst ihr euch durch das Bunte, das Exotische – und ja, auch durch das Rückwärtsgewandte und Vereinfachende – so leicht verführen?

Meine Antwort sähe unter Umständen so aus: Weil gute Fantasy ein Versprechen abgibt, das sie erfüllt.

Sie verspricht den Tumult eines Basars statt der Ordnung einer Aldi-Filiale.

Das Spaßbad mit zwölf verschiedenen Rutschen statt des einfachen Freischwimmerbeckens.

Den Vollrausch anstelle eines Angeschickertseins.

Die Achterbahn mit vier Loopings, nicht das Kettenkarussell.

Gut möglich, dass man kotzen muss, falls man es übertreibt – und manche Menschen haben einen empfindlicheren Magen als andere oder leiden unter diversen Unverträglichkeiten –, aber das ist ein Risiko, das jeder mit sich selbst auszumachen hat. Mit dem Bluttrinken ist das übrigens ähnlich…

Für mich wird hier ›das Vergnügen‹ oder ›die Leselust‹ welche Phantastik- und Fantasyliteraturen zu bereiten vermögen zu knallig-einseitig auf ›Spaß, Gute Laune, Halligalli‹ verkürzt. Es ist ja mitnichten so, dass Fantasy und Phantastik nur von Anhängern einer ›unreflektierten‹ Spaßfraktion mit Genuß goutiert werden kann.

- »Der Spiegel und die Fantasy« (4. Mai ‘09): Hier bietet Thomas einen zurückhaltender tönenden und solide durchdachten Leserbrief zu einem Artikel von Urs Jenny (dessen Text über den Fantasy-Boom zwar auch durch einige der üblichen Recherche- und Denkschwächen gezeichnet ist – z.B. dass der

Amerikaner Ire C. S. Lewis wieder Mal zum Engländer mutierte –, der aber schon mal um einige Tacken besser ist, als die oben verlinkten Artikel von Weinhart, Seegers und Arnu.

Der Höhepunkt aber, der sich in dieser ganzen Angelegenheit in Thomas Plischkes Blog ereignet, findet sich in dem Linksammlungs-Eintrag »Es regt sich Widerstand«. Vor allem beim Wortwechsel zwischen dem von mir geschätzten Literatursachverständigen Ralf Reiter (vom »Inklusorium«-Blog) und dem Journalisten Thomas Klingenmaier (Autor des »Hauptfilm, Trailer, Extras«-Blogs für die »Stuttgarter Zeitung« und als tkl auch kommentierender Molochronik-Leser) wird sehr klug und erhellend das ganze seltsame Phänomen besprochen, warum es die Phantastik und ihre Genre (vor allem eben die Fantasy) immer noch so schwer haben in der Medien- und im Feuilltonlandschaft. Vor allem die analytische Zusammenschau von Klingenmaier ist es wert, zur Kenntnis genommen zu werden, wenn er diese sechs Punkte zusammenfasst: (1) die Konkurrenz der Themen; (2) die Konkurrenz der Autoren; (3) die Zugewinnrechnung; (4) die Themen-Redundanz; (5) das Schreckbild vom unreifen Leser; (6) die Wertungsungewissheit.

Zum anderen möchte ich darauf verweisen, dass es nun in der Bücherrundschau bei »Perlentaucher« auch eine Kategorie für Fantasy- und Science Fiction gibt. Ich habe vor einiger Zeit eine Leser-eMail an die Perlentaucherredaktion geschrieben, ob sie sich prinzipiell vorstellen könnten, neben ihrer Krimikolumne »Mord und Ratschlag« auch eine Phantastik-Kolumne anzubieten. Die Antwort lautete, dass man durchaus gerne machen würde, aber leider nicht genug Kapazitäten dafür hat. Naja. Vielleicht ändert sich das ja mal.

Zum Abschluss zitiere ich (wieder Mal) aus Umberto Ecos »Der Name der Rose«, wo gezeigt wird, dass Eskapismus und nerdiges Geektum keineswegs allein eine Sache von jugendlichen (oder nicht erwachsen gewordenen) Fantasy-Fans ist. — Bei einer der nächtlichen Exkursionen in der geheimnisvollen Bibliothek meint William von Baskerville zu seinem Schüler Adson (S. 399):

»{…} es waren finstere Zeiten, in denen sich die Grammatiker mit abstrusen Fragen vergnügten, um eine schlechte Welt zu vergessen. Einmal, so heißt es, diskutierten die beiden Gelehrten Gabundus und Terentius vierzehn Tage und vierzehn Nächte lang über den Vokativ von ego. Am Ende griffen sie zu den Waffen …«

Thomas Plischke: »Die Zwerge von Amboss«, oder: Oh Schreck, Band eins von sieben!

Eintrag No. 548

EDIT-ERGÄNZUNG: Im dem Roman gewidmeten Thread bei

»Bibliotheka Phantastika« wies ich auf meinen Blogeintrag hin und kurz darauf hat

Ole Johan Christiansen (=

›Buecherwyrm‹) meine

›Rezension‹ als mangelhaft bekrittelt. Im Zuge des Austauschs mit Ole im Forum eröffnete er mir einige interessante Einblicke zu den Intentionen der geplanten

»Die Zerrissenen Reiche«-Reihe. — Ole mockierte sich nicht ganz unberechtigt über die Erstfassung dieser Rezi, auch wenn ich keineswegs mein Daumen runter zum Buch

›nur‹ an dem in meinen Augen mißlungenen sprachlich-metaphorischen Stil aufhänge. Zwecks Feinjustierung wurde diese Rezension um einige persönliche Schlenkerer ergänzt (die aber Molochronik-Stammlesern bekannt sein dürften).

Der Roman »Die Zwerge von Amboss« wird viel gelobt. Viele finden ihn deshalb doll, weil (angeblich) die üblichen rassischen Fantasy-Klischees ›konsequent‹ weiterentwickelt wurden. Mein Wohlwollen erntet das Entwicklerteam von »Die Zerrissenen Reiche« – Thomas Plischke und Ole Johan Christiansen – für ihre Ambition, Fantasy gegen den Strich zu bürsten und durchaus erkennbar (aktuelle) politische Probleme zu bespiegeln. Da ich vor Jahren selbst ein paar Fantasy-Pulpstories in der Amateurliga geschrieben habe, weiß ich wie schwer es ist, Fantasymaterial zu entwickeln das die Ketten der Fantasy-Hardcoretraditionalisten abschütteln will, beziehungsweise (allgemein nicht nur Fantasy betreffend) wie knifflig und anstrengend es ist, überhaupt zu wissen, was und worüber man schreiben will, welcher Art von Charakteren man Leben einhauchen möchte, welche Fragen, Probleme, Spannungen man auswählt, um daraus eine Handlung zu entwickeln. Auch wenn ich selber derzeit keinerlei Absichten hege, einen Fantasystoff zu schaffen, habe ich Respekt für alle Autoren, die den Fleiß und die Entschlusskraft inne haben, ihren Fantasyweltenbau durchzuziehen und ein Manuskript zu vollenden. Trotzdem lese ich dann die Früchte solcher Anstrengungen mit so etwas wie einen Blick durch die Konkurrenzbrille, da ich eben einige Jahre reichlich sowohl allein als in Gruppenarbeit an Fantasyweltenbauten gebosselt habe.

Der Roman »Die Zwerge von Amboss« wird viel gelobt. Viele finden ihn deshalb doll, weil (angeblich) die üblichen rassischen Fantasy-Klischees ›konsequent‹ weiterentwickelt wurden. Mein Wohlwollen erntet das Entwicklerteam von »Die Zerrissenen Reiche« – Thomas Plischke und Ole Johan Christiansen – für ihre Ambition, Fantasy gegen den Strich zu bürsten und durchaus erkennbar (aktuelle) politische Probleme zu bespiegeln. Da ich vor Jahren selbst ein paar Fantasy-Pulpstories in der Amateurliga geschrieben habe, weiß ich wie schwer es ist, Fantasymaterial zu entwickeln das die Ketten der Fantasy-Hardcoretraditionalisten abschütteln will, beziehungsweise (allgemein nicht nur Fantasy betreffend) wie knifflig und anstrengend es ist, überhaupt zu wissen, was und worüber man schreiben will, welcher Art von Charakteren man Leben einhauchen möchte, welche Fragen, Probleme, Spannungen man auswählt, um daraus eine Handlung zu entwickeln. Auch wenn ich selber derzeit keinerlei Absichten hege, einen Fantasystoff zu schaffen, habe ich Respekt für alle Autoren, die den Fleiß und die Entschlusskraft inne haben, ihren Fantasyweltenbau durchzuziehen und ein Manuskript zu vollenden. Trotzdem lese ich dann die Früchte solcher Anstrengungen mit so etwas wie einen Blick durch die Konkurrenzbrille, da ich eben einige Jahre reichlich sowohl allein als in Gruppenarbeit an Fantasyweltenbauten gebosselt habe.

In »Die Zwerge von Amboss« steht die typische Bergbau- und Schmiederasse im Mittelpunkt der Handlung und an der Spitze des Wettstreits der Völker, weil der Zwergenbund über entscheidende Vorsprünge bei Rohstoffzugang und wissenschaftlichen Innovationen verfügt. Die meisten Zwerge haben sich der (atheistischen) Vernunft verschrieben und allem Aberglauben (z.B. die Geister der Ahnen betreffend) abgeschworen. Allerdings ist das ›Brudervolk‹ der Zwerge, die Halblinge, für alle entscheidenden ministerial-sekretärischen Aufgaben (einschließlich der inneren Sicherheit) zuständig. Begründet wird diese reichlich machtvolle Sonderstellung der Halblinge in diesem ersten Band nicht, und entsprechend schwachsinnig erscheint mir dieses Konzept, aber hey: das ist immerhin ›Fantasy‹, das lustige Genre, in dem man alles mögliche nach Rassen sortiert. Also: Zwerge machen den Staat, Halblinge den Strippenzieherstaat im Staate.

Viele Zwerge sind zwar mächtig, wohlhabend, leben in prächtigen Häusern und feiern aufwändige Jahresriten in den großen Städten (was in meiner Lesart ne matte Satire z.B. auf die DDR und andere sozialistische Systeme abgibt), aber das Volk wird immer unzufriedener. Zu den Hauptthesen des Romanes gehört, dass die wissenschaftlichen und produktionstechnischen Fortschritte in den Manufakturen zwar für mehr Wohlstand und Ertragssteigerung sorgten, aber auch dazu führten, dass weniger Arbeitskräfte gebraucht werden, weshalb viele Zwerge ohne Job und Einkommen, zumindest ohne wirkliche gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten zurückbleiben. Menschenflüchtlinge vom südlichen Kontinent der Zerrissenen Reiche, wo seit langem religiös motivierte Konflikte wüten, übernehmen die Rolle der unwillkommenen Einwanderer, Asylanten und Emigranten. — Leider setzt der Text des Romanes diese Ideen (für mich) vor allem mittels einer Anhäufung simpler Stammtischparolen, affiger Poserattitüden und (vor allem) schlechter Schreibe um.

In der Tat bin ich am heftigsten dadurch verstört, wie schlecht der Roman geschrieben ist. Oder haben sich gewisse Manierismen in einigen Rollenspiel- und Fantasy-Kreisen mittlerweile derart eingeschliffen, dass sie gar als Tugenden guten Erzählens gelten können? Da das Buch von vielen so gelobt wird, muss wohl zweiteres der Fall sein.

Dem für mein Empfinden rand- und bandlosen Metaphern-SalatMatsch widme ich mich noch ausführlicher in den Kommentaren zu diesem Haupteintrag, hier aber ein erstes Beispiel aus dem Prolog des Romanes, wenn wir den Zwergenherrscher Gorid Seher bei seiner Morgentoilette begleiten: Zahnschmerzen werden da beschrieben als ›dumpfer, pochender Schmerz, als habe sich eine Made in seine {Gorid Sehers} Wange eingenistet und fräße sich dort nun langsam dick und satt‹. Diese Prolog-Zahnschmerzen gemahnen zudem den Zwergenherrscher daran ›was er sich und seinen Volk bald an Opfern abverlangen würde‹.

Vielleicht rührt der gar so schlechte Eindruck, den dieser Roman bei mir macht, daher, dass ich zugleich einen großen Meister der gut geschriebenen (trashigen) Genre-Phantastik genieße: nämlich Kim Newman und sein »Die Vampire« (= Sammelband mit den drei Romanen »Anno Dracula«, »Der Rote Baron« und »Dracula Cha-Cha-Cha«). — Außerdem habe ich dieser Tage wieder mal ausführlicher in Michael Moorcocks ›Studie über epische Fantasy‹ – »Wizardry & Wild Romance« – geschmökert, und darin kommentiert Moorcock kritisch, wie die derivativen, glättenden und schematisierenden Praktiken der ›Spin off‹- und Rollenspiel-Kulturindustrie mit dem Ideenmaterial der ›Fantasy-Gründungsväter‹ (z.B. Tolkien, Howard, Leiber, Anderson) umgehen.

Wie gesagt folgt später noch entnervend viel mehr zu meinem Mißfallen aufgrund des sprachlich-stilistischen ›Sounds‹ von »Die Zwerge von Amboss«.

Jetzt erstmal Anmerkungen zum Inhalt.

Erste Hauptfigur ist der schon etwas ältere Ermittlerzwerg (›Sucher‹ genannt) Garep Schmied, der in der Stadt Amboss (Zentrum der Waffenindustrie) den Mord an einem Komponisten (und später anderen Opfern einer vermeindlich menschlichen Terroruntergrundtruppe) aufklären soll. Garep ist für mich ein wandelndes Abziehbild: ein grimmiger Ermittler, verbittert, weil seine Lebenspartnerin vor vielen Jahren starb und Garep mit der allseits aus anderen Fantasystoffen vertrauten Zwergendunkelsicht dem Erkalten ihrer Leiche zusehen musste (was ihn nebenbei bereits – schwuppdiwuppdi – zum großen Meister dieser Zweitsicht gemacht hat). Gareb betäubt seinen Welt-/Herzschmerz mit Drogen (Blauflechten), gilt aber trotzdem (wiederum ziemlich unbegründet) als einer der besten Sucher überhaupt (trotzdem hat er erstaunlicherweise noch nie etwas von durch von Menschen und Zwergen betriebenen Schmugglerringen gehört, welche die strengen zwergischen Ausfuhrverbote für Zwergenwaffen unterlaufen). Wenigstens läßt ihn sympathisch erscheinen, dass Garep anders als sein übereifriger Assistent Bugeg nicht viel auf das Hetzgerede der Massenmedien (›Rufer‹ genannt) über die ach so lästigen, faulen und parasitären Menschenflüchtlinge gibt. — Immerhin ein guter Ansatz der ersten Garep-Kapitel ist, dass hier Fantasy in Form eines städtischen Krimi geboten wird. Schade nur, dass weder die Stadt Amboss noch die Krimiathmo wirklich gut rüberkommt. Der Großteil der ersten Krimikapitel besteht aus ungelenken, überfrachteten Dialogen zwischen dem skeptisch-kaputten Garep, und seinem überambitionierten Assistenten Bugeg. — Garep gibt den an seinen eigenen Entscheidungen zweifelnden, tragischen Helden ab, komplett mit Junkie-Einlagen und gelegentlichen wehmütigen Momenten, wenn er seine selbstgewählte Einsamkeit in Frage stellt und sich nach Liebe sehnt.

Zweite Hauptfigur ist ein Mensch namens Siris, der in Gebirgsausläufern auf dem südlich des Zwergenbundes gelegenden Kontinents der Zerrissenen Reiche ein Leben als Monsterjäger führt. Hier sollen offensichtlich die nach Fantasy-Äktschn dürstenden Lesererwartungen gestillt werden. Dafür scheint ein einsam umherziehender, eine (in diesem Fall statt eines magischen Schwertes) zwergische Bratzschusswaffe tragender (Leone-Western-cooler) Ledermanteltyp perfekt geeignet. Die ersten Kapitel mit Siras, wenn er auf der Jagd auf ein Greifen-Pärchen ist, sind aber für meinen Geschmack einfach nur auffällig undurchdacht. Da schreibt dieser Siras zum Beispiel ein Jagdtagebuch, in welchem er (angeblich) nützliche Infos für spätere Aufträge bewahren will (über verschiedenes Monster-Großwild, dessen Verhalten und wie man es am besten erlegt). Aber was bekommen wir als Auszüge zu lesen? Oberflächliche Vermutungen und sehr skizzenhafte Notizen zu den Monstern, dafür aber massig persönliche Befindlichkeiten, schwurbelig formulierte Erinnerungen zu Siris Kindheit, viel vages Emo-Zeug. Später, auf Seite 226 wird mal erwähnt, dass Siris seit gut 10 Jahren dieses Tagebuch führt. Selbst wenn das Buch A-4 bis A-3 groß wäre und 500 Seiten hätte, könnte der Siris seine wortreichen Aufzeichnungen gar nicht sooo klein schreiben, dass bei seiner Logorhoe EIN Tagebuch reichte. — Dann, beim Kampf Mann gegen Greif gerät einiges vollends aus den Fugen. Da finden sich in einer Bergsiedlung einer von Unbekannten hingemetzelten Frömmlergemeinschaft ›eiserne Pflanzenstangen‹ (Rohstoffknappheit an Eisen kennen die wenigsten Klischeefantasywelten und so scheint selbst eine kleine Siedlung über derart viel Eisen zu verfügen, dass man Pflanzenstangen daraus macht) und ordentliche Vorgartenbeete. Das von Siras mit zwei Schüssen verwundete und flugunfähig gemachte Monster attakiert zuerst seinen Bedränger, nur um dann plötzlich und reichlich grundlos wieder von ihm abzulassen.

Siris hielt den Stil des Spatens umklammert und hoffte auf ein Wunder. {…} Nach bangen Minuten, die Siris wie eine halbe Ewigkeit vorkamen, entschärfte sich die Lage für ihn. Der Greif schickte ein letztes drohendes Fauchen in seine Richtung, um sich dann mit vorsichtigen Schritten rückwärts in Bewegung zu setzten. {…} Offenbar war man vor den Nachstellungen eines Greifen, der Beute geschlagen hatte, verhältnismäßig sicher, sofern man nur einen gewissen Abstand zu dem Räuber einhielt und ihn nicht reizte.

Zweimal mit einer Zwergenwumme auf einen Greifen ballern und ihm eins mit nem Spaten übern Schnabel dreschen gilt hier wohl nicht als reizen. — Im weiteren Verlauf des Romanes dient Siris vor allem als starker Muskel, wenn es gilt, Hindernisse zu überwinden indem jemanden aufs Maul gehauen wird, oder wenn hungrige Unterwegsmonster stressen. Zudem ist er der allen Aberglauben und Glaubensschmu abgeneigeste Charakter, ganz kampf- und überlebenserprobter Pragmatiker, und darf (ein paar Mal durchaus gelungen!) zur Erheiterung in ungeschicktem Zwergisch radebrechen.